伝説の歌姫 フローレンス・F・ジェンキンス ― 2008/07/01 23:15

音痴はつらい。それが音楽好きの音痴ともなると、なおさらだ。私がこれにあたる。

むかし、音大受験のために声楽のレッスンに通った。あまりにも私が音痴なので、先生は「落ちる」と断言した。

幸い、志望の学科は声楽を重視しなかったので、私は入学を許された。 フローレンス・フォスター・ジェンキンスを知ったのは、この音大での講義においてだ。

講義主題は「音楽美学」。音楽の価値判断という非常に難しい内容を、今は学長を務めている先生が講義した。これがとても面白かった。

新聞の音楽評論や、レコードの帯、解説は何を基準に音楽の価値判断をしているのか?…と来れば、多少の掴み所はできる。

彼女が登場したのは、「ある音楽を聴いた人々が笑ったとしたら、いかなる美学的基準を元にしているのか?」という話題の時だった。

フローレンス・F・ジェンキンスは、1868年アメリカ・ペンシルベニア州に生まれた。明治維新の年だ。幼い頃からプロのソプラノ歌手になることを夢見ていたが、叶わなかった。しかし親が死去して莫大な遺産を得ると、それを元手にトレーニングを受けなおし、44歳にして初めてのリサイタルを披いた。

なにはともあれ、彼女の十八番,モーツァルト作曲,歌劇「魔笛」から、「夜の女王のアリア」を聞いてもらいたい。

あまりにも破壊的 ― もしくは、破滅的な歌唱に、笑うべきか、悶えるべきか。

ウィキペディアの表現を借りれば、「リズム,音程,音色,全ての歌唱能力が完全に欠落している lack of rhythm, pitch, tone, and overall singing ability」。短く言えば音痴。

フローレンス・F・ジェンキンスはこの歌唱能力をもって、豪華な衣装を身に着けつつリサイタルを行った。恐ろしい事に、レコーディングも行っている。しまいには、音楽の殿堂カーネギー・ホールの舞台に立った。映画「ブエナビスタ・ソシアル・クラブ」のラスト・シーンが同じカーネギー・ホールだったことを思うと、眩暈がする。

聴く方にしてみれば、これは陽気な娯楽だ。誰でも知っている「夜の女王のアリア」を、あのように歌われて笑わない人は居ないだろう。当人は自信満々で、自分を優秀な歌手だと思っているのだから、なおさらだ。

ある意味、悲劇だ。私も含めて、聴衆は彼女を「笑いもの」にしていることを、認めなければならない。

しかしジェンキンス夫人自身は真面目であり、おおいに努力し(アメリカ人の彼女が、まがりなりにもドイツ語を発音している…はず。はっきり聞こえない)、全力で歌い上げている。

彼女の堂々たる態度は、自分を信じる力、誇り、胸を張って生きることの凄さを、体現している。ある意味、尊敬に値する。簡単には真似できない。笑いとともに、こんな高尚なことまで考えさせるジェンキンス夫人は、凄い。

更に感心するのは、ピアノ伴奏・マクムーン氏の存在である。彼のピアノは真面目に立派なものだ。必死に歌手と歩調を合わせ、独奏部分になるとすさまじい速さで駈けぬけて行く。「脱兎の如く」という言葉が、頭をかすめる。

例の音楽美学を講義した先生も、「この伴奏が無闇に速くて上手いのが、なおさら可笑しい。」と言っていた。まったくそのとおりで、この演奏のツボはマクムーン氏のピアノかもしれない。

これほどの演奏である。録音がそう簡単にこの世から消え去るはずもない。現在、ジェンキンス夫人の歌声は、2種類のCDになっている。

Murder on the High C's (ハイ-Cの殺人者:ナクソス)ナクソス…良い仕事するなぁ…

The Glory (????) of the Human Voice (人間の声の栄光(????):RCAビクター)????も正式なタイトル。

私が持っているのは、後者。「夜の女王」のほかにも、最高音程が出ることで有名なオペラ「ラクメ」の、「鐘の歌」が含まれている。天晴れとしか言いようがない。

むかし、音大受験のために声楽のレッスンに通った。あまりにも私が音痴なので、先生は「落ちる」と断言した。

幸い、志望の学科は声楽を重視しなかったので、私は入学を許された。 フローレンス・フォスター・ジェンキンスを知ったのは、この音大での講義においてだ。

講義主題は「音楽美学」。音楽の価値判断という非常に難しい内容を、今は学長を務めている先生が講義した。これがとても面白かった。

新聞の音楽評論や、レコードの帯、解説は何を基準に音楽の価値判断をしているのか?…と来れば、多少の掴み所はできる。

彼女が登場したのは、「ある音楽を聴いた人々が笑ったとしたら、いかなる美学的基準を元にしているのか?」という話題の時だった。

フローレンス・F・ジェンキンスは、1868年アメリカ・ペンシルベニア州に生まれた。明治維新の年だ。幼い頃からプロのソプラノ歌手になることを夢見ていたが、叶わなかった。しかし親が死去して莫大な遺産を得ると、それを元手にトレーニングを受けなおし、44歳にして初めてのリサイタルを披いた。

なにはともあれ、彼女の十八番,モーツァルト作曲,歌劇「魔笛」から、「夜の女王のアリア」を聞いてもらいたい。

あまりにも破壊的 ― もしくは、破滅的な歌唱に、笑うべきか、悶えるべきか。

ウィキペディアの表現を借りれば、「リズム,音程,音色,全ての歌唱能力が完全に欠落している lack of rhythm, pitch, tone, and overall singing ability」。短く言えば音痴。

フローレンス・F・ジェンキンスはこの歌唱能力をもって、豪華な衣装を身に着けつつリサイタルを行った。恐ろしい事に、レコーディングも行っている。しまいには、音楽の殿堂カーネギー・ホールの舞台に立った。映画「ブエナビスタ・ソシアル・クラブ」のラスト・シーンが同じカーネギー・ホールだったことを思うと、眩暈がする。

聴く方にしてみれば、これは陽気な娯楽だ。誰でも知っている「夜の女王のアリア」を、あのように歌われて笑わない人は居ないだろう。当人は自信満々で、自分を優秀な歌手だと思っているのだから、なおさらだ。

ある意味、悲劇だ。私も含めて、聴衆は彼女を「笑いもの」にしていることを、認めなければならない。

しかしジェンキンス夫人自身は真面目であり、おおいに努力し(アメリカ人の彼女が、まがりなりにもドイツ語を発音している…はず。はっきり聞こえない)、全力で歌い上げている。

彼女の堂々たる態度は、自分を信じる力、誇り、胸を張って生きることの凄さを、体現している。ある意味、尊敬に値する。簡単には真似できない。笑いとともに、こんな高尚なことまで考えさせるジェンキンス夫人は、凄い。

更に感心するのは、ピアノ伴奏・マクムーン氏の存在である。彼のピアノは真面目に立派なものだ。必死に歌手と歩調を合わせ、独奏部分になるとすさまじい速さで駈けぬけて行く。「脱兎の如く」という言葉が、頭をかすめる。

例の音楽美学を講義した先生も、「この伴奏が無闇に速くて上手いのが、なおさら可笑しい。」と言っていた。まったくそのとおりで、この演奏のツボはマクムーン氏のピアノかもしれない。

これほどの演奏である。録音がそう簡単にこの世から消え去るはずもない。現在、ジェンキンス夫人の歌声は、2種類のCDになっている。

Murder on the High C's (ハイ-Cの殺人者:ナクソス)ナクソス…良い仕事するなぁ…

The Glory (????) of the Human Voice (人間の声の栄光(????):RCAビクター)????も正式なタイトル。

私が持っているのは、後者。「夜の女王」のほかにも、最高音程が出ることで有名なオペラ「ラクメ」の、「鐘の歌」が含まれている。天晴れとしか言いようがない。

精進 ― 2008/07/05 00:13

これは、いわゆる「ネタ」の類の話だ。

とあるテレビ番組が、「恐山のイタコに、亡くなった有名人の口寄せをしてもらおう」、と言う企画を立てた。

呼び出される有名人というのが、ジミ・ヘンドリックスだった。

一人のイタコ - 多くがそうであるように、年老いた女性 - が選ばれ、ジミ・ヘンドリックスの霊を呼び出した。やがて撮影クルーの目の前でジミ・ヘンドリックスの霊がイタコに乗り移ったらしい。

そこで、撮影クルーの一人が、ジミ・ヘンドリックスに質問をした。

「どうやったら、歯でギターが弾けるようになるのですか?」

するとイタコの口を通して、ジミ・ヘンドリックスが応えた。

「精進に、精進を重ね…」

これは私が大好きなネタで、一部の音楽仲間のあいだでも、「精進に、精進を重ね…」というフレーズが頻繁に使われる。

しかし、このネタのオリジナルはよく分からない。私が学生時代、実際に見たテレビ番組だったかも知れないし、友人からこういう話を聞いただけかも知れない。だから細部は違うかも知れないし、作り話という可能性もある。

ともあれ、あまりにもツッコミどころが多過ぎて、愛しくなる。

ジミ・ヘンドリックスはああ見えて、さほどクレイジーな人ではなかったようだが、それでも「精進に、精進を重ね…」とは、どうだろう。

ジミ・ヘンドリックスの演奏を聞いたり、映像を見たりするたびに、この話を思い出す。

精進:シヤウジン

雑念を払ってその事だけに打ち込むこと(新明解国語辞典より抜粋)

とあるテレビ番組が、「恐山のイタコに、亡くなった有名人の口寄せをしてもらおう」、と言う企画を立てた。

呼び出される有名人というのが、ジミ・ヘンドリックスだった。

一人のイタコ - 多くがそうであるように、年老いた女性 - が選ばれ、ジミ・ヘンドリックスの霊を呼び出した。やがて撮影クルーの目の前でジミ・ヘンドリックスの霊がイタコに乗り移ったらしい。

そこで、撮影クルーの一人が、ジミ・ヘンドリックスに質問をした。

「どうやったら、歯でギターが弾けるようになるのですか?」

するとイタコの口を通して、ジミ・ヘンドリックスが応えた。

「精進に、精進を重ね…」

これは私が大好きなネタで、一部の音楽仲間のあいだでも、「精進に、精進を重ね…」というフレーズが頻繁に使われる。

しかし、このネタのオリジナルはよく分からない。私が学生時代、実際に見たテレビ番組だったかも知れないし、友人からこういう話を聞いただけかも知れない。だから細部は違うかも知れないし、作り話という可能性もある。

ともあれ、あまりにもツッコミどころが多過ぎて、愛しくなる。

ジミ・ヘンドリックスはああ見えて、さほどクレイジーな人ではなかったようだが、それでも「精進に、精進を重ね…」とは、どうだろう。

ジミ・ヘンドリックスの演奏を聞いたり、映像を見たりするたびに、この話を思い出す。

精進:シヤウジン

雑念を払ってその事だけに打ち込むこと(新明解国語辞典より抜粋)

F1 Grand Prix ― 2008/07/07 00:50

私はF1ファンである。

兄たちの影響で見始めたころ、中嶋悟も現役だった。彼が最後の鈴鹿でリタイア後に行ったインタビューで、ピンク色のポロシャツを着ていたことも覚えている。

今年のフジテレビによるF1中継では、ビートルズ関係の音楽を多用している。

Hello Good-bye, Jet, Long and winding road, Get back ... いずれもポールの曲だ。曲調的には悪くないのだが、かすかに違和感を覚えないわけでもない。

F1の享楽的で資本主義バンザイな世界は、最近のポールが頻繁に発するメッセージとは合わない。むろん、曲を選ぶのはテレビ制作スタッフだ。

ビートルズとF1と言えば、ジョージだろう。そもそも車好きだ。FasterというF1ソングも作っているし、F1関係の友人も多い。

英雄ジャッキー・スチュワートとの友情は有名だし、デイモン・ヒルに至っては極秘扱いだった Free as a bird を、優勝祝いにフライングで歌ってあげてしまうほどの可愛がりようだった。

このたび、引退を表明したデイヴィッド・クルサードは、ジョージ自ら応援に来てもらえた、最後のF1パイロットだったかも知れない。

ジョージの親友たちの中には、一緒にF1サーキットにお出かけできた幸運な連中もいる。

トム・ペティもその一人。インタビューで、アメリカ人としては珍しくF1の話題を出していた。

ジョージとF1の関係で印象深かったのは、ビートルズ・アンソロジーの映像だ。

ジョージの家のキッチンで、ジョージ、ポール、リンゴが話しているシーンで、壁にはジミ・ヘンドリックスとともに、アイルトン・セナのポスターが貼ってあった。ノウズの曲線からすると、マクラーレン・フォード時代の写真ではないだろうか。

ジョージの息子,ダーニのウィルベリー・ネームが「アイルトン」というのも、うなずける。

常にF1は、私の中でロックとつながっている。

兄たちの影響で見始めたころ、中嶋悟も現役だった。彼が最後の鈴鹿でリタイア後に行ったインタビューで、ピンク色のポロシャツを着ていたことも覚えている。

今年のフジテレビによるF1中継では、ビートルズ関係の音楽を多用している。

Hello Good-bye, Jet, Long and winding road, Get back ... いずれもポールの曲だ。曲調的には悪くないのだが、かすかに違和感を覚えないわけでもない。

F1の享楽的で資本主義バンザイな世界は、最近のポールが頻繁に発するメッセージとは合わない。むろん、曲を選ぶのはテレビ制作スタッフだ。

ビートルズとF1と言えば、ジョージだろう。そもそも車好きだ。FasterというF1ソングも作っているし、F1関係の友人も多い。

英雄ジャッキー・スチュワートとの友情は有名だし、デイモン・ヒルに至っては極秘扱いだった Free as a bird を、優勝祝いにフライングで歌ってあげてしまうほどの可愛がりようだった。

このたび、引退を表明したデイヴィッド・クルサードは、ジョージ自ら応援に来てもらえた、最後のF1パイロットだったかも知れない。

ジョージの親友たちの中には、一緒にF1サーキットにお出かけできた幸運な連中もいる。

トム・ペティもその一人。インタビューで、アメリカ人としては珍しくF1の話題を出していた。

ジョージとF1の関係で印象深かったのは、ビートルズ・アンソロジーの映像だ。

ジョージの家のキッチンで、ジョージ、ポール、リンゴが話しているシーンで、壁にはジミ・ヘンドリックスとともに、アイルトン・セナのポスターが貼ってあった。ノウズの曲線からすると、マクラーレン・フォード時代の写真ではないだろうか。

ジョージの息子,ダーニのウィルベリー・ネームが「アイルトン」というのも、うなずける。

常にF1は、私の中でロックとつながっている。

リンゴの誕生日…だった。 ― 2008/07/08 23:15

7月7日はリンゴ・スターの誕生日だった。1940年生まれ。間違いなく、最高のロック・ドラマーの一人だろう。

リンゴという、日本人には特別な愛され方をする名前。しかも、Starr☆で7月7日生まれとは、よほど命名の神様(日本限定)に気に入られているらしい。Rが重なっているが、当人も星を意識している。

むろん、これは芸名,愛称。本名はリチャード・スターキーと言う。

リンゴの最新シングル、Liverpool 8 は、iTunesで一曲買いした。曲の最後で、サッカー・チーム,リヴァプールの映像とともに、 " Liverpool !!! " とコールが入る。不覚にも、涙が出るほど感動してしまった。誰のアイディアかは知らないが(デイヴ・スチュアートとか?)、あまりにも狙いすぎた演出。でも素直に感動してしまう。

いやらしさが感じられないのは、リンゴの人徳か、キャラクターのせいか。他の人の作品だったら、かくも素直には感動出来ないかも知れない。そういうリンゴの良さが、音を通じて伝わるのだから、やはり超一流のミュージシャンなのだろう。

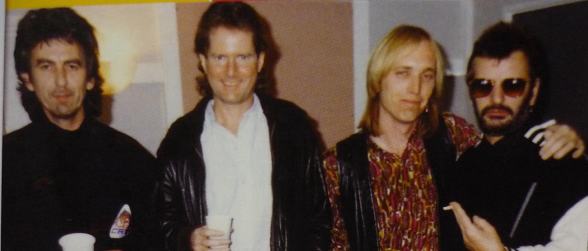

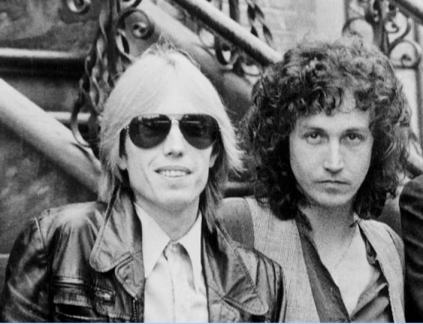

この写真は86年ごろと、トムは言っているが…いや、少なくとも87年じゃないかと思う。

ロジャー・マッグインの身長はジョージより高いのだろうか。トムさんはリンゴよりは少し大きいか。

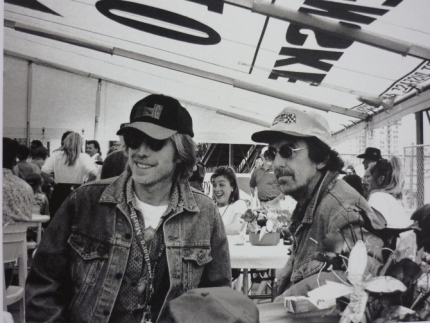

写真ついでに、サーキットのウィルベリー兄弟。なんだか本当の兄弟に見えてきた。

良く見るとトムさんがシャツの下に着ているのは、ジョージからもらったらしき、ハレクリシュナな(蓮の花のデザイン)Tシャツだ。

仮説1:ジョージがこの日にくれたTシャツに、トムがその場で着替えた。

仮説2:トムが以前にジョージからもらったTシャツを、「ジョージに会うから」と、わざわざ着て来た。

仮説3:引き出しの一番上にあった。

リンゴという、日本人には特別な愛され方をする名前。しかも、Starr☆で7月7日生まれとは、よほど命名の神様(日本限定)に気に入られているらしい。Rが重なっているが、当人も星を意識している。

むろん、これは芸名,愛称。本名はリチャード・スターキーと言う。

リンゴの最新シングル、Liverpool 8 は、iTunesで一曲買いした。曲の最後で、サッカー・チーム,リヴァプールの映像とともに、 " Liverpool !!! " とコールが入る。不覚にも、涙が出るほど感動してしまった。誰のアイディアかは知らないが(デイヴ・スチュアートとか?)、あまりにも狙いすぎた演出。でも素直に感動してしまう。

いやらしさが感じられないのは、リンゴの人徳か、キャラクターのせいか。他の人の作品だったら、かくも素直には感動出来ないかも知れない。そういうリンゴの良さが、音を通じて伝わるのだから、やはり超一流のミュージシャンなのだろう。

この写真は86年ごろと、トムは言っているが…いや、少なくとも87年じゃないかと思う。

ロジャー・マッグインの身長はジョージより高いのだろうか。トムさんはリンゴよりは少し大きいか。

写真ついでに、サーキットのウィルベリー兄弟。なんだか本当の兄弟に見えてきた。

良く見るとトムさんがシャツの下に着ているのは、ジョージからもらったらしき、ハレクリシュナな(蓮の花のデザイン)Tシャツだ。

仮説1:ジョージがこの日にくれたTシャツに、トムがその場で着替えた。

仮説2:トムが以前にジョージからもらったTシャツを、「ジョージに会うから」と、わざわざ着て来た。

仮説3:引き出しの一番上にあった。

トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズ ― 2008/07/12 00:15

今更という感じもしなくないが、このブログにTP&HBとは何であるかが書いていない。

本来、書く必要もないほどの大物ロック・スターだが、欧米と日本での知名度の違いが大きいことでも有名なので、一応簡単な説明が必要な気がする。

Tom Petty & The Heartbreakers。 1976年デビュー,アメリカのロック・バンド。名前の割りには、バンドとしてのバランスの良い、ストーンズ系構成だと思う。

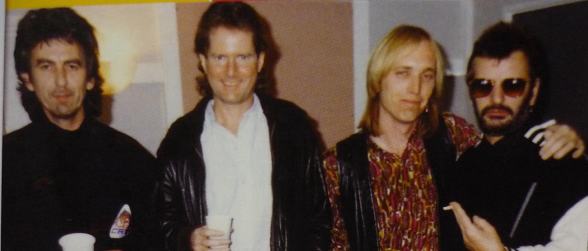

この写真は、1991年。

金髪:トム・ペティ 才能豊かなリーダー。特技は説得。

右端:マイク・キャンベル バンド(と、トム)を支える天才ギタリスト。

左端:ベンモント・テンチ ポップス界に欠かせない名キーボーディスト

以上の三人が不動の中心メンバー。

中央:スタン・リンチ 愛すべきパワフル・ドラマー(元)

右から二人目:ハウイ・エプスタイン(故人)。天からの授かりもののごとき声のベーシスト。

この時のメンバー構成が一番好きだが、チェンジしても、人が増えても、やっぱり好き。

音楽を説明すると…60年代ロック黄金期を、現在進行形でぶちかますバンド…かな?ビートルズ,ストーンズ,バーズ,ディランのファンは、好きになる確率が高い…というのは、私の経験からの表現。

ロック好きなら、持っていて損は無いお勧めベスト版。

本来、書く必要もないほどの大物ロック・スターだが、欧米と日本での知名度の違いが大きいことでも有名なので、一応簡単な説明が必要な気がする。

Tom Petty & The Heartbreakers。 1976年デビュー,アメリカのロック・バンド。名前の割りには、バンドとしてのバランスの良い、ストーンズ系構成だと思う。

この写真は、1991年。

金髪:トム・ペティ 才能豊かなリーダー。特技は説得。

右端:マイク・キャンベル バンド(と、トム)を支える天才ギタリスト。

左端:ベンモント・テンチ ポップス界に欠かせない名キーボーディスト

以上の三人が不動の中心メンバー。

中央:スタン・リンチ 愛すべきパワフル・ドラマー(元)

右から二人目:ハウイ・エプスタイン(故人)。天からの授かりもののごとき声のベーシスト。

この時のメンバー構成が一番好きだが、チェンジしても、人が増えても、やっぱり好き。

音楽を説明すると…60年代ロック黄金期を、現在進行形でぶちかますバンド…かな?ビートルズ,ストーンズ,バーズ,ディランのファンは、好きになる確率が高い…というのは、私の経験からの表現。

ロック好きなら、持っていて損は無いお勧めベスト版。

ベーゼンドルファーの日,もしくは思わぬ敵 ― 2008/07/13 22:56

1年半に一度、ピアノの発表会がある。今日がそれだった。

私はそもそもピアノが下手な上に、極度のステージ・フライト(舞台恐怖症)。本番で満足な演奏ができる機会は、稀だ。今日もプレリュードは酷い失敗。バッハはあんな曲は書いていない。アバンギャルドな小節を7つほど勝手に加えてしまった。

フーガはまぁ、マシだったか。

この発表会は、毎回ベーゼンドルファーのピアノが使われる。ウィーンに本拠地を持つ高級ピアノメーカーだ。

世界三大ピアノ(スタインウェイ,ベヒシュタイン,ベーゼンドルファー)とも言われるが、こういう三大ナントカというのは、誰が決めるのだろう。

ベーゼンドルファーをまじまじと見て、一つ気になったことがある。が、それはベンモント・テンチ(TP&HB)を思い出させる事だったので、別の機会に。

自分の演奏順が来る前は、ひどく緊張する。脂汗が出て、手が震え、膝もおぼつかない。こういう人前で演奏することへの恐怖は、どうしようもなく、とにかく押さえつけるしかない。

落ち着け、大丈夫だ、それなりに練習もしたし、別に失敗しても金返せと言われるわけじゃない、大丈夫、大丈夫、落ち着け…かゆい…

かゆい?!

か、蚊が!出番を待つ私の周りに蚊がブンブン飛んでる!

しかも腕とか足とか、グサグサ刺されとる!かゆい!かゆ過ぎる!こっちは本番前で、それどころじゃないだ!その憎き姿が射程圏内に入っても、今は演奏中。ぶったたくわけにも行かない。

この時ほど、モスキート・ハンター兄弟,ハンクとロイ(*)が居てくれれば思ったことは無い。

(*) モスキート・ハンター兄弟,ハンクとロイ:「空飛ぶモンティ・パイソン」に登場する、ハンター。獲物は蚊や、蛾など。バズーカ砲,機関銃,戦車などを駆使して、虫けらを狩る。「手負いの蚊は危険だ!」

私はそもそもピアノが下手な上に、極度のステージ・フライト(舞台恐怖症)。本番で満足な演奏ができる機会は、稀だ。今日もプレリュードは酷い失敗。バッハはあんな曲は書いていない。アバンギャルドな小節を7つほど勝手に加えてしまった。

フーガはまぁ、マシだったか。

この発表会は、毎回ベーゼンドルファーのピアノが使われる。ウィーンに本拠地を持つ高級ピアノメーカーだ。

世界三大ピアノ(スタインウェイ,ベヒシュタイン,ベーゼンドルファー)とも言われるが、こういう三大ナントカというのは、誰が決めるのだろう。

ベーゼンドルファーをまじまじと見て、一つ気になったことがある。が、それはベンモント・テンチ(TP&HB)を思い出させる事だったので、別の機会に。

自分の演奏順が来る前は、ひどく緊張する。脂汗が出て、手が震え、膝もおぼつかない。こういう人前で演奏することへの恐怖は、どうしようもなく、とにかく押さえつけるしかない。

落ち着け、大丈夫だ、それなりに練習もしたし、別に失敗しても金返せと言われるわけじゃない、大丈夫、大丈夫、落ち着け…かゆい…

かゆい?!

か、蚊が!出番を待つ私の周りに蚊がブンブン飛んでる!

しかも腕とか足とか、グサグサ刺されとる!かゆい!かゆ過ぎる!こっちは本番前で、それどころじゃないだ!その憎き姿が射程圏内に入っても、今は演奏中。ぶったたくわけにも行かない。

この時ほど、モスキート・ハンター兄弟,ハンクとロイ(*)が居てくれれば思ったことは無い。

(*) モスキート・ハンター兄弟,ハンクとロイ:「空飛ぶモンティ・パイソン」に登場する、ハンター。獲物は蚊や、蛾など。バズーカ砲,機関銃,戦車などを駆使して、虫けらを狩る。「手負いの蚊は危険だ!」

グランド・ピアノに出あったら ― 2008/07/15 23:30

グランド・ピアノを弾く時、私はどうしてもある部分に目が行く。それがなんと言う名称なのかは知らない。

鍵盤の蓋をあけると、蓋と鍵盤の境目に、フェルトが一直線に貼り付けてある。おそらく、鍵盤を傷つけないためのフェルトだろう。

この写真は、日曜日に弾いたベーゼンドルファー。

このフェルト、ピアノのメーカーによって色が異なる。このベーゼンドルファーは、明るいところで見ると、茶色だった。

経験と画像検索を元にすると、このようになる。

スタインウェイ:コンサートグランドなどはおおかた黒っぽい。物によっては、赤もある。

ベヒシュタイン:緑。かなり個性的。

ベーゼンドルファー:茶色

ブリュートナー:すこし明るい青っぽく見える。

ヤマハ:おそらくすべて真っ赤

カワイ:濃紺。私が通常弾いているのがこれ。

さて、ここでTP&HBの凄腕キーボーディスト,ベンモント・テンチの登場。

この画像は、Live at the Olympic (2002) で、彼の手元を写したものだ。

蓋にあるはずの、メーカーのロゴが、フィルムのようなもので隠されている。大人の事情があるのだろう。

照明が暗いが、例のフェルトが真っ赤であることは見て取れる。スタインウェイも一部は赤いが、スタインウェイのロゴは、Sの字を竪琴型にデザインしたマークと、Steinway & Sons とあり、このフィルムの大きさでは隠しきれないだろう。

そうなると、当然これはヤマハ YAMAHAと言う事になる。

もっとも、ベンモントは「ヤマハを愛用している」と何度も公言しているし、そもそも世界のポピュラー界で、ヤマハは絶大な人気があるので、見なくても分かる。

しかし、クラシック系の楽器はエレキ・ギターと違って外見の違いに乏しいので、こんな小さなフェルトの色さえも、気にし始めると、気になって仕方がなくなる

ピアノのブランドを確認していて、ブリュートナーにふと目がとまった。私とは縁の薄いピアノだが、ある有名なロック映画のワンシーンに登場した。この話題は、また次回。

鍵盤の蓋をあけると、蓋と鍵盤の境目に、フェルトが一直線に貼り付けてある。おそらく、鍵盤を傷つけないためのフェルトだろう。

この写真は、日曜日に弾いたベーゼンドルファー。

このフェルト、ピアノのメーカーによって色が異なる。このベーゼンドルファーは、明るいところで見ると、茶色だった。

経験と画像検索を元にすると、このようになる。

スタインウェイ:コンサートグランドなどはおおかた黒っぽい。物によっては、赤もある。

ベヒシュタイン:緑。かなり個性的。

ベーゼンドルファー:茶色

ブリュートナー:すこし明るい青っぽく見える。

ヤマハ:おそらくすべて真っ赤

カワイ:濃紺。私が通常弾いているのがこれ。

さて、ここでTP&HBの凄腕キーボーディスト,ベンモント・テンチの登場。

この画像は、Live at the Olympic (2002) で、彼の手元を写したものだ。

蓋にあるはずの、メーカーのロゴが、フィルムのようなもので隠されている。大人の事情があるのだろう。

照明が暗いが、例のフェルトが真っ赤であることは見て取れる。スタインウェイも一部は赤いが、スタインウェイのロゴは、Sの字を竪琴型にデザインしたマークと、Steinway & Sons とあり、このフィルムの大きさでは隠しきれないだろう。

そうなると、当然これはヤマハ YAMAHAと言う事になる。

もっとも、ベンモントは「ヤマハを愛用している」と何度も公言しているし、そもそも世界のポピュラー界で、ヤマハは絶大な人気があるので、見なくても分かる。

しかし、クラシック系の楽器はエレキ・ギターと違って外見の違いに乏しいので、こんな小さなフェルトの色さえも、気にし始めると、気になって仕方がなくなる

ピアノのブランドを確認していて、ブリュートナーにふと目がとまった。私とは縁の薄いピアノだが、ある有名なロック映画のワンシーンに登場した。この話題は、また次回。

ブリュートナー ― 2008/07/17 23:55

私は見てしまった。カワイのピアノに、赤いフェルトがあるのを。

今日、あるところで見たカワイのアップライト・ピアノ。新しい楽器だ。ふたを開いてみると、例の場所に鮮やかな赤いフェルト。まず、アップライトにもこのフェルトがあるのを見てびっくり、さらに色でびっくり。

どうやら、メーカーだけで分類できるものではないらしい。

さて、本題。ブリュートナーのピアノ。

Blüthnerは、Uウムラウトを見ればわかるとおり、ドイツのピアノブランドで、ライプツィヒが創業地だ。

私との縁は薄い。

社会人になってから、カワイのピアノ・ライセンス・グレードを取ったことがある。低いレベルのライセンスだったが、やはり試験なので仕上げのレッスンとして、先生の先生にあたる大学教授宅を訪問した。

初対面で一度きりのレッスンを1時間程度の予定だったが、はじまってみると2時間ほど、それこそ「火を噴くような」としか形容のしようがない、すさまじいレッスンとなった。この時のピアノが、ブリュートナーだった。

私にとって唯一のブリュートナー体験だが、いかんせんレッスンがこの有様だったので、音色がどうだかは、まったく覚えていない。

ちなみに、私も高校生まではこの「火を噴くようなレッスン」が毎回のことだった。そうでもしなければ、私のようないいかげんなピアノ弾きが、学科は色々にしても、音大に入れるわけがない。

多くの一流ピアニストに愛されたブリュートナーは、独自の技術や仕掛けにも熱心だった。

ツェッペリン飛行船ヒンデンブルク号にグランド・ピアノが搭載されていたのは有名な話だが、このピアノはブリュートナーが特別、軽量に作ったものだった。ヒンデンブルク爆発を扱った映画「ヒンデンブルク」でも、ショパンのノクターンOp.9-2をを弾くシーンがある。

意外なところに登場したブリュートナーは、ポール・マッカートニーが弾いてた。

映画「LET IT BE」のワン・シーン。The long and winding road を演奏するポールが弾いているのは、ブリュートナーだ。側面にデカデカとブランド名が書いてあるのは、あまり格好良くないが、宣伝効果は絶大だろう。同じ映画のLet It Be のシーンも、同じ楽器。

最初に撮影が始ったトゥイッケナム・スタジオにしろ、アップル・スタジオにしろ、ピアノは持ち込んだのだろう。動かすたびに調律が必要なので、面倒な話だ。やはりアビー・ロードの方が居心地が良かっただろう。

アビー・ロードにはスタインウェイがあると聞いたことがある。もともとクラシック向けのスタジオなので、複数のブランドがおいてありそうだ。

肝心のブリュートナーの音だが。映画「LET IT BE」の音を聞く限り、特にどうという音でもない。要するに「ピアノの音」だ。ただ、鍵盤のたたき方が浅い感じはする ― その程度の感想どまり。

それにしても。この時期のポールは格好良い。

私服になってからの(?)ビートルズにおいて、どうもポールだけは髪型も服装も常に中途半端なのだが、LET IT BEの頃の髭と黒いスーツはものすごく格好良いと思う。

ただ、あの長いカメラ目線さえやめてくれれば良いのだが…

今日、あるところで見たカワイのアップライト・ピアノ。新しい楽器だ。ふたを開いてみると、例の場所に鮮やかな赤いフェルト。まず、アップライトにもこのフェルトがあるのを見てびっくり、さらに色でびっくり。

どうやら、メーカーだけで分類できるものではないらしい。

さて、本題。ブリュートナーのピアノ。

Blüthnerは、Uウムラウトを見ればわかるとおり、ドイツのピアノブランドで、ライプツィヒが創業地だ。

私との縁は薄い。

社会人になってから、カワイのピアノ・ライセンス・グレードを取ったことがある。低いレベルのライセンスだったが、やはり試験なので仕上げのレッスンとして、先生の先生にあたる大学教授宅を訪問した。

初対面で一度きりのレッスンを1時間程度の予定だったが、はじまってみると2時間ほど、それこそ「火を噴くような」としか形容のしようがない、すさまじいレッスンとなった。この時のピアノが、ブリュートナーだった。

私にとって唯一のブリュートナー体験だが、いかんせんレッスンがこの有様だったので、音色がどうだかは、まったく覚えていない。

ちなみに、私も高校生まではこの「火を噴くようなレッスン」が毎回のことだった。そうでもしなければ、私のようないいかげんなピアノ弾きが、学科は色々にしても、音大に入れるわけがない。

多くの一流ピアニストに愛されたブリュートナーは、独自の技術や仕掛けにも熱心だった。

ツェッペリン飛行船ヒンデンブルク号にグランド・ピアノが搭載されていたのは有名な話だが、このピアノはブリュートナーが特別、軽量に作ったものだった。ヒンデンブルク爆発を扱った映画「ヒンデンブルク」でも、ショパンのノクターンOp.9-2をを弾くシーンがある。

意外なところに登場したブリュートナーは、ポール・マッカートニーが弾いてた。

映画「LET IT BE」のワン・シーン。The long and winding road を演奏するポールが弾いているのは、ブリュートナーだ。側面にデカデカとブランド名が書いてあるのは、あまり格好良くないが、宣伝効果は絶大だろう。同じ映画のLet It Be のシーンも、同じ楽器。

最初に撮影が始ったトゥイッケナム・スタジオにしろ、アップル・スタジオにしろ、ピアノは持ち込んだのだろう。動かすたびに調律が必要なので、面倒な話だ。やはりアビー・ロードの方が居心地が良かっただろう。

アビー・ロードにはスタインウェイがあると聞いたことがある。もともとクラシック向けのスタジオなので、複数のブランドがおいてありそうだ。

肝心のブリュートナーの音だが。映画「LET IT BE」の音を聞く限り、特にどうという音でもない。要するに「ピアノの音」だ。ただ、鍵盤のたたき方が浅い感じはする ― その程度の感想どまり。

それにしても。この時期のポールは格好良い。

私服になってからの(?)ビートルズにおいて、どうもポールだけは髪型も服装も常に中途半端なのだが、LET IT BEの頃の髭と黒いスーツはものすごく格好良いと思う。

ただ、あの長いカメラ目線さえやめてくれれば良いのだが…

ソング・ファクツ ― 2008/07/19 01:40

Cool Dry Placeに、2003年ソング・ファクツの、マイク・キャンベル・インタビュー翻訳をアップした。

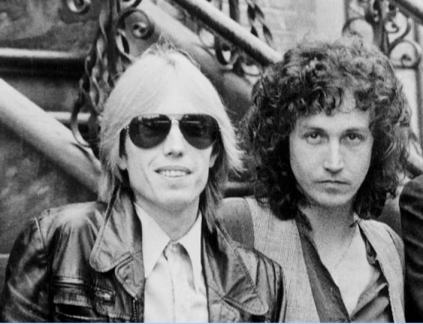

マイク・キャンベル。

大学進学のために来た町で、トムに出会って以来38年。トムはマイクが居ないとスタジオ入りする気が起きなくても、マイクはトムの調子が悪ければよそでビック・ヒットを作ってしまう。そんな男。まさに理想のロック・バンド・マン。

一番面白かったのは、Sixth avenue heartache のくだり。インタビュアーは、ウォールフラワーズとの…いや、むしろジェイコブ・ディランとの交流を聞きたかったのだろうが、マイクはさっさと「会わなかった」で片づけ、しかもジョージの話に飛んでしまった。そんなマイクが好きだ。

Boys of summerの話題。トムが壁をぶん殴って骨折をした時に、マイクがミキシングしていた曲だ。

The Atarisのカバーが話題になっている。私はこのバンドをまったく知らないが、パンクらしい。

このカバー・バージョンはかなり良い。確かに原曲に忠実。80年代風の電子音ではなく、ハードなバンド・サウンドなあたりは、オリジナルより好きかも知れない。マイクの意見に同意。

ライブ・バージョンもある。確かにパンクだ。観客が大変なことになっている。

ともあれ、さすがマイク・キャンベル。素晴しい曲を作る。トムさんにしても、よくもマイクが自分に必要だと直感したものだ。このひとを見る目と、その後の行動力(強引とも言う)も、トムさんの才能のひとつなのだろう。

マイク・キャンベル。

大学進学のために来た町で、トムに出会って以来38年。トムはマイクが居ないとスタジオ入りする気が起きなくても、マイクはトムの調子が悪ければよそでビック・ヒットを作ってしまう。そんな男。まさに理想のロック・バンド・マン。

一番面白かったのは、Sixth avenue heartache のくだり。インタビュアーは、ウォールフラワーズとの…いや、むしろジェイコブ・ディランとの交流を聞きたかったのだろうが、マイクはさっさと「会わなかった」で片づけ、しかもジョージの話に飛んでしまった。そんなマイクが好きだ。

Boys of summerの話題。トムが壁をぶん殴って骨折をした時に、マイクがミキシングしていた曲だ。

The Atarisのカバーが話題になっている。私はこのバンドをまったく知らないが、パンクらしい。

このカバー・バージョンはかなり良い。確かに原曲に忠実。80年代風の電子音ではなく、ハードなバンド・サウンドなあたりは、オリジナルより好きかも知れない。マイクの意見に同意。

ライブ・バージョンもある。確かにパンクだ。観客が大変なことになっている。

ともあれ、さすがマイク・キャンベル。素晴しい曲を作る。トムさんにしても、よくもマイクが自分に必要だと直感したものだ。このひとを見る目と、その後の行動力(強引とも言う)も、トムさんの才能のひとつなのだろう。

マイクとオレゴンの若造 ― 2008/07/21 00:57

今日、目についたこと三つ。

N響アワー:

弦楽器のボウイングの話題。N響コンサート・マスター篠崎史紀さん登場。…でかッ!!池辺晋一郎が小さいのもあるけど、とにかくでかッ!

私の中で、篠崎さんとMr.マリック,世界のナベアツが同類項。外見的に。

F1グランプリ:

ドイツ・ホッケンハイム・リンク。今回のフジテレビは何を持ってくるのか?

Fabの "Sie liebt Dich", "Komm, gib mir deine Hand" そう来たか。

The Dandy Warhols :

8月18日にニューアルバムを発売。一曲にマイク・キャンベルが参加しているそうだ。ニュース記事はこちら。これは聞かねば。

ダンディ・ウォーホルズと言えば、なんと言ってもVodafoneのCMで使われた、Bohemian like you だろう。素晴しい一曲なのだが、アルバム全体が同じような曲なのかというと、全然違う。この一曲以外では、このバンドを掴めていない。

そのVodafone のCM のひとつに、ミヒャエル・シューマッハ,デイヴィッド・ベッカム,中田ナントカが出演していたのだが、私はこの三者の間にある、ものすごい距離に居心地の悪さを感じたものだった。

N響アワー:

弦楽器のボウイングの話題。N響コンサート・マスター篠崎史紀さん登場。…でかッ!!池辺晋一郎が小さいのもあるけど、とにかくでかッ!

私の中で、篠崎さんとMr.マリック,世界のナベアツが同類項。外見的に。

F1グランプリ:

ドイツ・ホッケンハイム・リンク。今回のフジテレビは何を持ってくるのか?

Fabの "Sie liebt Dich", "Komm, gib mir deine Hand" そう来たか。

The Dandy Warhols :

8月18日にニューアルバムを発売。一曲にマイク・キャンベルが参加しているそうだ。ニュース記事はこちら。これは聞かねば。

ダンディ・ウォーホルズと言えば、なんと言ってもVodafoneのCMで使われた、Bohemian like you だろう。素晴しい一曲なのだが、アルバム全体が同じような曲なのかというと、全然違う。この一曲以外では、このバンドを掴めていない。

そのVodafone のCM のひとつに、ミヒャエル・シューマッハ,デイヴィッド・ベッカム,中田ナントカが出演していたのだが、私はこの三者の間にある、ものすごい距離に居心地の悪さを感じたものだった。

最近のコメント