Maurizio Pollini ― 2024/03/26 21:57

2023年3月23日、ピアニストのマウリツィオ・ポリーニが死去した。まさに巨星落つ。1960年から、50年間は間違いなく世界一のピアニストだった。

私が世界のピアニストというものを知るようになる頃には、ポリーニはトップ・オブ・トップの大御所ピアニストだったが、当然ながら彼にも駆け出しの時代はあった。

50年代末からいくつかのコンクールで実績を残し、1960年のショパン・コンクール優勝が彼の名声を決定づけた。18歳だったというのだから正真正銘の天才なのだ。

当時の動画はあまり多くないが、ショパンの24曲のプレリュード、24番の演奏がある。私も弾いた曲なので実感があるのだが、とにかくポリーニの手の大きさには驚かされる。体格はそれほど大きくはないのだが、この天才である要素のひとつが、この手の大きさだった。左手の手首がびくともしない!あり得ない!

そして24番の右手は、ぶっ叩いてなんぼの世界である。上品なすまし顔で、さらに高速でぶっ叩くのだからたまらない。

ポリーニは多くの名演奏を録音した。ベートーヴェンのピアノ・ソナタ全曲録音は有名だ。私など、ベートーヴェンは特に思い入れがない限り、ポリーニを買っておけば間違いないと思っている。

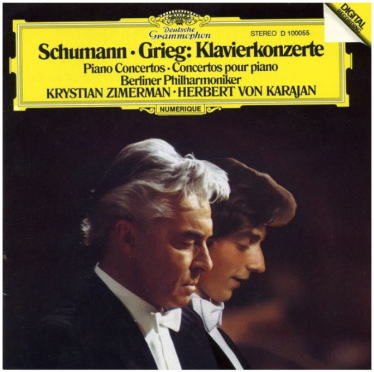

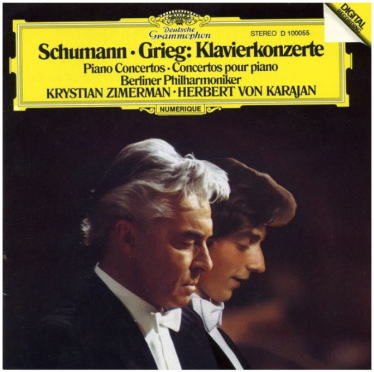

「クラシックのピアノでこれという一枚を教えてくれ」と言われたら、ポリーニが録音したショパンのバラードとスケルツォのアルバムを薦める。オリジナルはバラード4曲と、ファンタジア、プレリュード Op.45の組み合わせらしいが、少なくとも日本にはバラードとスケルツォの組み合わせに、このジャケットで発売されている。そして、この世で一番のピアノのレコードだとすら言われている。

やはり私も弾いたから分かるが、バラードの3番は絶句ものである。

コンサート活動も熱心に行っており、日本公演も多かった。COVID-19 の前に来日したときに、サントリー・ホールで鑑賞できたのはラッキーだった。私にとって最初で最後のポリーニのリサイタルだった。

ライブ・リサイタルは行けるなら行くべきだと、いまさらながらに実感している。

私が世界のピアニストというものを知るようになる頃には、ポリーニはトップ・オブ・トップの大御所ピアニストだったが、当然ながら彼にも駆け出しの時代はあった。

50年代末からいくつかのコンクールで実績を残し、1960年のショパン・コンクール優勝が彼の名声を決定づけた。18歳だったというのだから正真正銘の天才なのだ。

当時の動画はあまり多くないが、ショパンの24曲のプレリュード、24番の演奏がある。私も弾いた曲なので実感があるのだが、とにかくポリーニの手の大きさには驚かされる。体格はそれほど大きくはないのだが、この天才である要素のひとつが、この手の大きさだった。左手の手首がびくともしない!あり得ない!

そして24番の右手は、ぶっ叩いてなんぼの世界である。上品なすまし顔で、さらに高速でぶっ叩くのだからたまらない。

ポリーニは多くの名演奏を録音した。ベートーヴェンのピアノ・ソナタ全曲録音は有名だ。私など、ベートーヴェンは特に思い入れがない限り、ポリーニを買っておけば間違いないと思っている。

「クラシックのピアノでこれという一枚を教えてくれ」と言われたら、ポリーニが録音したショパンのバラードとスケルツォのアルバムを薦める。オリジナルはバラード4曲と、ファンタジア、プレリュード Op.45の組み合わせらしいが、少なくとも日本にはバラードとスケルツォの組み合わせに、このジャケットで発売されている。そして、この世で一番のピアノのレコードだとすら言われている。

やはり私も弾いたから分かるが、バラードの3番は絶句ものである。

コンサート活動も熱心に行っており、日本公演も多かった。COVID-19 の前に来日したときに、サントリー・ホールで鑑賞できたのはラッキーだった。私にとって最初で最後のポリーニのリサイタルだった。

ライブ・リサイタルは行けるなら行くべきだと、いまさらながらに実感している。

お薦めの曲 ― 2023/10/29 20:50

スポーツをテレビで見るのが好きな私。ただでさえ、野球,F1,フィギュアスケートの三大スポーツに、ラグビーが重なったので、さぁ大変。

今週末のタイムテーブルはこのようになった。

28日土曜日 4:00 ラグビー・ワールドカップ三位決定戦

28日土曜日 14:00 フィギュアスケートGPシリーズカナダ男女ショート(録画)

28日土曜日 18:30 プロ野球日本シリーズ第一戦

29日日曜日 4:00 ラグビー・ワールドカップ決勝戦

29日日曜日 6:00 F1 メキシコGP 予選

29日日曜日 14:00 フィギュアスケートGPシリーズカナダ男女フリー(録画)

29日日曜日 18:30 プロ野球日本シリーズ第二戦

30日月曜日 5:00 F1 メキシコGP 決勝

実は先週、ラグビーの準決勝があって、同じような進行が二週連続なのだ。これらを全て見るのだが、さすがに全てをオンタイムで見るわけには行かない。基本的にラグビーと野球は生で見て、フィギュアとF1は録画で後追いという形を取っている。

いよいよ始まるフィギュアスケート本番。4Aを飛ばずに勝ったマリニンの今後の作戦に注目している。スケートアメリカの女子フリーを放映しなかったテレビ編成、許さん。ルナヘン(ベルギーの、ルナ・ヘンドリクス)のフリー見たかったのに!!

大好き坂本、好き好き坂本。坂本花織はGPシリーズ初戦から絶好調である。ジャンプもスケーティングも、振り付けの切れも絶好調で、笑顔も絶好調。これだから坂本ファン幸せなのだ。

フィギュアスケートはスポーツとしてだけではなく、舞踊の要素があるところが面白い。当然、音楽との相性などは重要だ。フィギュアの場合はシンクロナイズドスイミングとは違って、既存の良い音楽を巧みに踊るところが良い。私はシンクロのあのオリジナル音楽がダメ。うけつけない。

しかし、そのフィギュアスケートの人気曲にも、私の好みに合わないものもいくつかある。この数年、ずっと好きじゃないのが、映画「ムーランルージュ」と、ミューズの「エクソジェネシス交響曲」。両方とも大袈裟で空振り気味な曲調。前者は全体的に騒々しく、後者は下手なベートーヴェンとショパン要素のなんちゃって加減が我慢ならない。

私個人的には、この曲でだれか滑ってくれないかなぁと思っている曲もある。

今、自分で弾いているせいか、ショパンのプレリュード3曲くらい組み合わせたどうだろう。16番に、4番を挟んで、24番で締めるとかどうだろう。うまく編曲してほしい。

単独の曲では、ベッド・ミドラーの "Rose" これで滑る人が居ないのが不思議。

モーツァルト,ドン・ジョヴァンニによる幻想曲も、個人的にとてもお薦め。だれかショートで滑ってくれないかな。

GPシリーズも始まったばかり。これからさらなる名作の登場を心待ちにしている。

今週末のタイムテーブルはこのようになった。

28日土曜日 4:00 ラグビー・ワールドカップ三位決定戦

28日土曜日 14:00 フィギュアスケートGPシリーズカナダ男女ショート(録画)

28日土曜日 18:30 プロ野球日本シリーズ第一戦

29日日曜日 4:00 ラグビー・ワールドカップ決勝戦

29日日曜日 6:00 F1 メキシコGP 予選

29日日曜日 14:00 フィギュアスケートGPシリーズカナダ男女フリー(録画)

29日日曜日 18:30 プロ野球日本シリーズ第二戦

30日月曜日 5:00 F1 メキシコGP 決勝

実は先週、ラグビーの準決勝があって、同じような進行が二週連続なのだ。これらを全て見るのだが、さすがに全てをオンタイムで見るわけには行かない。基本的にラグビーと野球は生で見て、フィギュアとF1は録画で後追いという形を取っている。

いよいよ始まるフィギュアスケート本番。4Aを飛ばずに勝ったマリニンの今後の作戦に注目している。スケートアメリカの女子フリーを放映しなかったテレビ編成、許さん。ルナヘン(ベルギーの、ルナ・ヘンドリクス)のフリー見たかったのに!!

大好き坂本、好き好き坂本。坂本花織はGPシリーズ初戦から絶好調である。ジャンプもスケーティングも、振り付けの切れも絶好調で、笑顔も絶好調。これだから坂本ファン幸せなのだ。

フィギュアスケートはスポーツとしてだけではなく、舞踊の要素があるところが面白い。当然、音楽との相性などは重要だ。フィギュアの場合はシンクロナイズドスイミングとは違って、既存の良い音楽を巧みに踊るところが良い。私はシンクロのあのオリジナル音楽がダメ。うけつけない。

しかし、そのフィギュアスケートの人気曲にも、私の好みに合わないものもいくつかある。この数年、ずっと好きじゃないのが、映画「ムーランルージュ」と、ミューズの「エクソジェネシス交響曲」。両方とも大袈裟で空振り気味な曲調。前者は全体的に騒々しく、後者は下手なベートーヴェンとショパン要素のなんちゃって加減が我慢ならない。

私個人的には、この曲でだれか滑ってくれないかなぁと思っている曲もある。

今、自分で弾いているせいか、ショパンのプレリュード3曲くらい組み合わせたどうだろう。16番に、4番を挟んで、24番で締めるとかどうだろう。うまく編曲してほしい。

単独の曲では、ベッド・ミドラーの "Rose" これで滑る人が居ないのが不思議。

モーツァルト,ドン・ジョヴァンニによる幻想曲も、個人的にとてもお薦め。だれかショートで滑ってくれないかな。

GPシリーズも始まったばかり。これからさらなる名作の登場を心待ちにしている。

A Man Called Otto ― 2023/05/17 20:35

アメリカの映画「オットーという男 A Man Called Otto」を見た。原作とその映画化であるスウェーデン映画を見ていたのと、アメリカ版予告編に、トラヴェリング・ウィルベリーズの曲が使われていたので、「ウィルベリー・チェック」のために見たのだ。

原作や、スウェーデン版との違いなど、いろいろ面白かったし、まぁまぁ見て良かったと思える映画だった。車のメーカーに関する言及が興味深い。主人公のオットーはシボレーに誇りを持ち、その親友はフォードを愛用していたが、トヨタに乗り換えて絶交。フォルクスワーゲンを欲しがる若者を阻止し、いまどきのウェブ報道記者はヒュンダイに乗っている。

音楽的には特にウィルベリーズ要素も無かったのだが、エンドロールでポール・マッカートニーが出てきたのにはびっくりしてしまった。ちゃんと聞いてみればちゃんとポールなのだが、私のポールに対する感度が弱すぎるのだろう。

この曲でポールはヴォーカルのみならず、全ての楽器も担当しているとのこと。

クラシックではあるが、リストのコンソレーション No.3 も美しかった。演奏はジョージアのピアニスト、カティア・ブニアティシヴィリである、リストのコンソレーション No.3 と言えばウラジーミル・ホロヴィッツ(現ウクライナ出身)の演奏が有名だが、ブニアティシヴィリの演奏も、繊細でしみ通るようでとても美しい。

原作や、スウェーデン版との違いなど、いろいろ面白かったし、まぁまぁ見て良かったと思える映画だった。車のメーカーに関する言及が興味深い。主人公のオットーはシボレーに誇りを持ち、その親友はフォードを愛用していたが、トヨタに乗り換えて絶交。フォルクスワーゲンを欲しがる若者を阻止し、いまどきのウェブ報道記者はヒュンダイに乗っている。

音楽的には特にウィルベリーズ要素も無かったのだが、エンドロールでポール・マッカートニーが出てきたのにはびっくりしてしまった。ちゃんと聞いてみればちゃんとポールなのだが、私のポールに対する感度が弱すぎるのだろう。

この曲でポールはヴォーカルのみならず、全ての楽器も担当しているとのこと。

クラシックではあるが、リストのコンソレーション No.3 も美しかった。演奏はジョージアのピアニスト、カティア・ブニアティシヴィリである、リストのコンソレーション No.3 と言えばウラジーミル・ホロヴィッツ(現ウクライナ出身)の演奏が有名だが、ブニアティシヴィリの演奏も、繊細でしみ通るようでとても美しい。

Beethoven Sonata No.8 (Pathetique) ― 2023/02/21 21:15

私の家でピアノを弾いた高校一年生男子、巨大な手の持ち主。一応「幻想即興曲」を弾いたが、ちょっと色々と言いたいこともある ―― が、ここはぐっと我慢。べつに音大に行くわけでもないからね。

それで、次に何を弾きたいかと尋ねると、「悲愴の第二楽章」という。

「悲愴」は第一楽章と第三楽章があるから「悲愴」なのだ!第二楽章はおまけだ!

…と、思わず一刀両断にしたのだが、その後彼はどうしたのだろうか。あれだけの巨大な手を持っていたら、ベートーヴェンも弾き甲斐があるだろうに。

通称「悲愴」はベートーヴェンが三十歳になる前、彼がピアニストとしても名声を得ていたころの作品だ。

ダニエル・バレンボエムで聞いてみる。

冒頭のグラーヴェを過ぎると、かなり軽やかな印象で、奏者自身がそれをとても強調しているように思える。ベートーヴェンもまだ若く、モーツァルトのような華やかで軽やかな作風もまだ残っているようだ。

第二楽章については私が特にかたることもない。第三楽章は、ピアノの試験で散々お世話になった記憶と共に、楽譜に書き込みがたくさんある。学生としてピアノに接していた、青春の思い出のメロディだ。

それで、次に何を弾きたいかと尋ねると、「悲愴の第二楽章」という。

「悲愴」は第一楽章と第三楽章があるから「悲愴」なのだ!第二楽章はおまけだ!

…と、思わず一刀両断にしたのだが、その後彼はどうしたのだろうか。あれだけの巨大な手を持っていたら、ベートーヴェンも弾き甲斐があるだろうに。

通称「悲愴」はベートーヴェンが三十歳になる前、彼がピアニストとしても名声を得ていたころの作品だ。

ダニエル・バレンボエムで聞いてみる。

冒頭のグラーヴェを過ぎると、かなり軽やかな印象で、奏者自身がそれをとても強調しているように思える。ベートーヴェンもまだ若く、モーツァルトのような華やかで軽やかな作風もまだ残っているようだ。

第二楽章については私が特にかたることもない。第三楽章は、ピアノの試験で散々お世話になった記憶と共に、楽譜に書き込みがたくさんある。学生としてピアノに接していた、青春の思い出のメロディだ。

Via resti servita ― 2023/01/20 20:26

ジェフ・ベックが亡くなった時は、そういう時代が来たのだから仕方がないなどと言っていたが、こうも立て続けによく知っているミュージシャンが亡くなると、けっこうこたえる。デイヴィッド・クロスビーの訃報に接し、寂しい気持ちでいっぱいだ。

一番好きなオペラは、モーツァルトの「フィガロの結婚 Le Nozze di Figaro」―― そもそも、大してオペラ好きという訳でもないが、クラシック音楽全般の中でもかなり上位に来る、大好きな作品だ。

ウィーンで「フィガロ」を見たときの感想で、この作品はかなり百合っぽいということを書いた。まず女声の主役にスザンナと伯爵夫人があり、さらにケルビーノという男性役の女性が華のある役柄で活躍する。この三人がとにかくイチャイチャする。ほかに、年増女のマルチェリーナと、ケルビーノのガール・フレンドのバルバリーナも登場する。

物語は、フィガロがスザンナと結婚式をあげる当日に、主人である横暴で好色な(今で言うセクハラ)伯爵を懲らしめるドタバタ劇として展開する。伯爵という旧来の権力に対して、フィガロという逞しい庶民が、伯爵の被害者である女性達と協力して立ち向かうという構図には、18世紀の貴族批判、啓蒙思想、そして革命への機運などが盛り込まれている。

そのような訳で、主従であり、親友でもある伯爵夫人とスザンナは策を練り、伯爵宛の偽手紙をでっちあげるのだが、そのシーンは「手紙の二重唱 Sull'aria」として有名で、映画「ショーシャンクの空に The Shawshank Redemption」でも使用された。

「手紙の二重唱」が聞きたくて YouTube を見ていたのだが、途中で第一幕のスザンナ(ソプラノ)とマルチェリーナ(アルト)による、二重唱「お先にどうぞ Via resti servita」の聞き比べを始めてしまった。

マルチェリーナは、フィガロとは「親子ほど」年の離れた年増女だが、借金帳消しと引き換えにフィガロとの結婚を企んでおり、スザンナとは恋敵ということになる。伯爵の屋敷ではち合った二人は、互いに道を譲りつつも、心にも無いお世辞、皮肉、当てこすりの応酬の末、スザンナが「お歳も l'eta!」と一撃を食らわし、マルチェリーナを激怒、退場させるという短いシーンだ。

まずは往年の名演。スザンナはルチア・ポップ、マルチェリーナはジャーヌ・ベルビエで。

この曲は別名「喧嘩の二重唱」とも言うそうだ。スザンナは飽くまでも若々しく、マルチェリーナは貫禄が必要で、聴く方も年を取るとマルチェリーナに共感してくるから面白い。

もう一つ思い出すのは、音大時代のこと。声楽科(歌科「うたか」という)の連中が授業で、よくこの二重唱を演じていた。学生とは言えさすがは歌科、みんな演技が上手で、その巧みさはスザンナよりも、歳のこと言われて「キィー!」と怒るマルチェリーナの方によく反映された。このシーンでのマルチェリーナの切れっぷりはオペラ全体の評価にも影響すると、個人的に思っている。そしてこの二重唱もまた、「フィガロ」の大事な百合要素だとも思う。

こちらのデトロイト・オペラは比較的最近の演奏だが、歌手の個性が強くてかなり面白い。思い切ってこれくらいやった方が、「お先にどうぞ」はすかっとする。ただし、第三幕、第四幕の演出はどうするのかがちょっと読めないが…

一番好きなオペラは、モーツァルトの「フィガロの結婚 Le Nozze di Figaro」―― そもそも、大してオペラ好きという訳でもないが、クラシック音楽全般の中でもかなり上位に来る、大好きな作品だ。

ウィーンで「フィガロ」を見たときの感想で、この作品はかなり百合っぽいということを書いた。まず女声の主役にスザンナと伯爵夫人があり、さらにケルビーノという男性役の女性が華のある役柄で活躍する。この三人がとにかくイチャイチャする。ほかに、年増女のマルチェリーナと、ケルビーノのガール・フレンドのバルバリーナも登場する。

物語は、フィガロがスザンナと結婚式をあげる当日に、主人である横暴で好色な(今で言うセクハラ)伯爵を懲らしめるドタバタ劇として展開する。伯爵という旧来の権力に対して、フィガロという逞しい庶民が、伯爵の被害者である女性達と協力して立ち向かうという構図には、18世紀の貴族批判、啓蒙思想、そして革命への機運などが盛り込まれている。

そのような訳で、主従であり、親友でもある伯爵夫人とスザンナは策を練り、伯爵宛の偽手紙をでっちあげるのだが、そのシーンは「手紙の二重唱 Sull'aria」として有名で、映画「ショーシャンクの空に The Shawshank Redemption」でも使用された。

「手紙の二重唱」が聞きたくて YouTube を見ていたのだが、途中で第一幕のスザンナ(ソプラノ)とマルチェリーナ(アルト)による、二重唱「お先にどうぞ Via resti servita」の聞き比べを始めてしまった。

マルチェリーナは、フィガロとは「親子ほど」年の離れた年増女だが、借金帳消しと引き換えにフィガロとの結婚を企んでおり、スザンナとは恋敵ということになる。伯爵の屋敷ではち合った二人は、互いに道を譲りつつも、心にも無いお世辞、皮肉、当てこすりの応酬の末、スザンナが「お歳も l'eta!」と一撃を食らわし、マルチェリーナを激怒、退場させるという短いシーンだ。

まずは往年の名演。スザンナはルチア・ポップ、マルチェリーナはジャーヌ・ベルビエで。

この曲は別名「喧嘩の二重唱」とも言うそうだ。スザンナは飽くまでも若々しく、マルチェリーナは貫禄が必要で、聴く方も年を取るとマルチェリーナに共感してくるから面白い。

もう一つ思い出すのは、音大時代のこと。声楽科(歌科「うたか」という)の連中が授業で、よくこの二重唱を演じていた。学生とは言えさすがは歌科、みんな演技が上手で、その巧みさはスザンナよりも、歳のこと言われて「キィー!」と怒るマルチェリーナの方によく反映された。このシーンでのマルチェリーナの切れっぷりはオペラ全体の評価にも影響すると、個人的に思っている。そしてこの二重唱もまた、「フィガロ」の大事な百合要素だとも思う。

こちらのデトロイト・オペラは比較的最近の演奏だが、歌手の個性が強くてかなり面白い。思い切ってこれくらいやった方が、「お先にどうぞ」はすかっとする。ただし、第三幕、第四幕の演出はどうするのかがちょっと読めないが…

Die Fledermaus / Overture ― 2022/12/30 22:41

私はてっきり、フィギュア・スケート世界選手権出場者で悶着しているのは、友野か島田かという話しだと思い込んでいた。どうやら島田か、山本かという話しだったらしい。それは意外だった。山本は確かに全日本で5位だったが、GPシリーズの実績で固いと思っていたので。

確かに、今の選び方は多角的で異論もあると思う。スポーツなだけに、一度の勝敗で潔く決めてしまうのも一理あると思う。ただ、私は音楽をやっている人間なので、複数の機会があるとしたら、ある一回だけで全て決めてしまうのには、二の足を踏むだろう。それこそ、出場枠が一つしか無ければもう少し話は単純かも知れないが ―― いや、いつぞやロシアの男子で揉めたなぁ…。難しい話しだ。

ともあれ、私が贔屓にしているのは宇野は別格として、友野一希である。彼の「こうもり」はぜひ見て欲しい。

世界選手権では、これよりも良い演技をしてもう一度このブログに貼り付けられますように。

時期的にも「こうもり」だ。もしウィーンでもっとも贅沢な年末年始を過ごすなら、大晦日に国立歌劇場で「こうもり」を見て、元日に楽友協会でウィーン・フィルのニュー・イヤー・コンサートを見る。いや、もちろんそんな難しいことは無理だとわかっているが…ちなみに、国立歌劇場の「こうもり」はマチネーと、夜公演の二回ある。

イタリア語のオペラなら「フィガロの結婚」を薦めるし、ドイツ語なら「こうもり」。間違いない。

このブログでは、最近の ―― 21世紀になってからの動画を多く貼り付けてきたが、ここはちょっと古い動画を。1987年のニューイヤーで、指揮はヘルベルト・フォン・カラヤン。晩年の指揮になる。テンポは抑えめでマエストロにふさわしき威風堂々たる―― でもやっぱり気分の上がるゴキゲンな「こうもり序曲」。

確かに、今の選び方は多角的で異論もあると思う。スポーツなだけに、一度の勝敗で潔く決めてしまうのも一理あると思う。ただ、私は音楽をやっている人間なので、複数の機会があるとしたら、ある一回だけで全て決めてしまうのには、二の足を踏むだろう。それこそ、出場枠が一つしか無ければもう少し話は単純かも知れないが ―― いや、いつぞやロシアの男子で揉めたなぁ…。難しい話しだ。

ともあれ、私が贔屓にしているのは宇野は別格として、友野一希である。彼の「こうもり」はぜひ見て欲しい。

世界選手権では、これよりも良い演技をしてもう一度このブログに貼り付けられますように。

時期的にも「こうもり」だ。もしウィーンでもっとも贅沢な年末年始を過ごすなら、大晦日に国立歌劇場で「こうもり」を見て、元日に楽友協会でウィーン・フィルのニュー・イヤー・コンサートを見る。いや、もちろんそんな難しいことは無理だとわかっているが…ちなみに、国立歌劇場の「こうもり」はマチネーと、夜公演の二回ある。

イタリア語のオペラなら「フィガロの結婚」を薦めるし、ドイツ語なら「こうもり」。間違いない。

このブログでは、最近の ―― 21世紀になってからの動画を多く貼り付けてきたが、ここはちょっと古い動画を。1987年のニューイヤーで、指揮はヘルベルト・フォン・カラヤン。晩年の指揮になる。テンポは抑えめでマエストロにふさわしき威風堂々たる―― でもやっぱり気分の上がるゴキゲンな「こうもり序曲」。

オタマトーン ― 2022/07/21 20:08

オタマトーンが欲しい。

オタマトーン自体は、2009年からあるが、最近この動画を見てしまい、俄にめちゃめちゃ欲しくなっている。

"Got Talent" はある程度の演出も入っているだろうから、上手く盛り上げているのだが、とにかくこのギタリストのお兄さんの演奏が凄すぎる。あの可愛くて間抜けなオタマトーンの見た目と、上手すぎる演奏、素晴らしすぎる歌声(?)しかも、超名曲 "Nessun dorma" なので、何度見ても感動してしまう。

演出上、おじさん審査員は渋い顔をしなければならないのだが、あきらかに頭を抱えて笑うのをこらえている。その後の展開はお約束通りで、無用に感動してしまう。とにかくこのお兄さんと、オタマトーンは圧巻だ。さすがプロは違う。

オタマトーンは、あの明和電機の開発した楽器,玩具である。明和電機としては、間抜けな味わいとオンチな楽器という馬鹿馬鹿しさを狙ったのだろうが、その上を越える人が居るのだから、びっくりである。

そもそもあのネック(?)の短さで、あの音域の広さである。音程調整がかなり微妙だろう。F1 で言うと、オーバーステアリング状態で、オンチになることを前提としているような気がする。

明和電機の土佐社長はさすがに上手 … なのだが、途中でオタマトーン演奏を放棄(?)するのが最高。

欲しいな~欲しいな、オタマトーン…器楽好きとしてはたまらない…だが、ギタリストのお兄さんのように上手に弾けるはずがない。それは分かっているのだが、"Nessun dorma" を熱唱するオタマトーンをまた見てしまう、そして欲しくなる…!

オタマトーン自体は、2009年からあるが、最近この動画を見てしまい、俄にめちゃめちゃ欲しくなっている。

"Got Talent" はある程度の演出も入っているだろうから、上手く盛り上げているのだが、とにかくこのギタリストのお兄さんの演奏が凄すぎる。あの可愛くて間抜けなオタマトーンの見た目と、上手すぎる演奏、素晴らしすぎる歌声(?)しかも、超名曲 "Nessun dorma" なので、何度見ても感動してしまう。

演出上、おじさん審査員は渋い顔をしなければならないのだが、あきらかに頭を抱えて笑うのをこらえている。その後の展開はお約束通りで、無用に感動してしまう。とにかくこのお兄さんと、オタマトーンは圧巻だ。さすがプロは違う。

オタマトーンは、あの明和電機の開発した楽器,玩具である。明和電機としては、間抜けな味わいとオンチな楽器という馬鹿馬鹿しさを狙ったのだろうが、その上を越える人が居るのだから、びっくりである。

そもそもあのネック(?)の短さで、あの音域の広さである。音程調整がかなり微妙だろう。F1 で言うと、オーバーステアリング状態で、オンチになることを前提としているような気がする。

明和電機の土佐社長はさすがに上手 … なのだが、途中でオタマトーン演奏を放棄(?)するのが最高。

欲しいな~欲しいな、オタマトーン…器楽好きとしてはたまらない…だが、ギタリストのお兄さんのように上手に弾けるはずがない。それは分かっているのだが、"Nessun dorma" を熱唱するオタマトーンをまた見てしまう、そして欲しくなる…!

F. Chopin: Prelude Op.28 ― 2022/02/06 20:26

去年のショパン・コンクールの映像は、いまでもよく見る。

これまでと違って、本選ファースト・ラウンドからほぼ完全に YouTubeで見ることが出来るのだから、遠いポーランドでのコンクールも、身近に感じられるようになった物だ。

一番頻繁に見るのは、最終的には立派に4位入賞した小林愛実さんの、第三ステージである。彼女は、プレリュード (Op.28) を全曲演奏した。24曲、全曲である。約1時間にわたる緊張感の連続。

私はちょうど今、ショパンのプレリュードを弾いているので、その参考にしようと見ているのもあるが、これほどに充実した演奏もなかなかないと思い、気に入っている。

24のプレリュードは、要するにショパンが12音の長調,短調を全て網羅するという意図で作っているのだが、なんと言ってもその「鬱情」がもの凄いのだ。ショパンには、独特の感情,心情 ―― 一言で言えば、「鬱情」がある。モーツァルトの軽やかさ、明るさ、ベートーヴェンの輝かしさ、力強さ、そういうものとは違う、人間として生きる苦悩と悲しみを、それを乗り越えも、克服もせずに痛みとして受け入れざるを得ない、そういう辛さ ――そういう「鬱情」がショパンをショパンたらしめているのだ。

特にこのプレリュードを作曲した時期のショパンは、上手くいっているようで、不安定なような恋愛経験と、体調不良や鬱の発症、それと同時に作曲家として脂ののりきった時期が入り交じり、独特の作品群となっている。

私の学生時代のピアノの恩師は、小学生にはどんなに技術的に優れていても、ショパンは弾かせなかったという。それは、どうしても「鬱情」というものは中学生くらいにならないと表現できないからだった。ある意味、納得できる。逆に、中学生時代くらいが、もっともその「鬱情」の対処に苦闘する年齢なのだろう。それが色々な形を取ってあの時期独特の行動になるのだ。

小林愛実さんのプレリュードは、ものすごい集中力と、研ぎ澄まされた感性が、揺るぎないテクニックに託され、ショパンが残した音楽の魅力を遺憾なく表現している。

13番の染み入るような美しさに、14番の不気味な地吹雪 ―― 圧巻は16番の卓越した力強さと技巧の見事さ。息をのむようなというのはこのことで、最後の24番など、言葉を失うほか無い。

私は、年末にバッハを弾く予定もあるし、まぁ15番「雨だれ」でも弾いたらプレリュードは放っておこうかと思っていたが、小林愛実さんのこの演奏を聴いたら、断然、最後まで弾く気になった。

ところで、小林さんは演奏の合間に、八分音符に真珠のあしらわれたペンダントに手を添えるが、あのペンダントが欲しい。

そう思っている人はけっこういるみたい。だが、いろいろ検索して見えても、これとしうものはヒットしない。たぶん、どこかのコンクールの副賞か何かなのではないだろうか。ミーハーな話だが、「これであなたも小林愛実さんになれる!」と言って同じ物が販売されたら、飛びつく人間がここに一人居る。

これまでと違って、本選ファースト・ラウンドからほぼ完全に YouTubeで見ることが出来るのだから、遠いポーランドでのコンクールも、身近に感じられるようになった物だ。

一番頻繁に見るのは、最終的には立派に4位入賞した小林愛実さんの、第三ステージである。彼女は、プレリュード (Op.28) を全曲演奏した。24曲、全曲である。約1時間にわたる緊張感の連続。

私はちょうど今、ショパンのプレリュードを弾いているので、その参考にしようと見ているのもあるが、これほどに充実した演奏もなかなかないと思い、気に入っている。

24のプレリュードは、要するにショパンが12音の長調,短調を全て網羅するという意図で作っているのだが、なんと言ってもその「鬱情」がもの凄いのだ。ショパンには、独特の感情,心情 ―― 一言で言えば、「鬱情」がある。モーツァルトの軽やかさ、明るさ、ベートーヴェンの輝かしさ、力強さ、そういうものとは違う、人間として生きる苦悩と悲しみを、それを乗り越えも、克服もせずに痛みとして受け入れざるを得ない、そういう辛さ ――そういう「鬱情」がショパンをショパンたらしめているのだ。

特にこのプレリュードを作曲した時期のショパンは、上手くいっているようで、不安定なような恋愛経験と、体調不良や鬱の発症、それと同時に作曲家として脂ののりきった時期が入り交じり、独特の作品群となっている。

私の学生時代のピアノの恩師は、小学生にはどんなに技術的に優れていても、ショパンは弾かせなかったという。それは、どうしても「鬱情」というものは中学生くらいにならないと表現できないからだった。ある意味、納得できる。逆に、中学生時代くらいが、もっともその「鬱情」の対処に苦闘する年齢なのだろう。それが色々な形を取ってあの時期独特の行動になるのだ。

小林愛実さんのプレリュードは、ものすごい集中力と、研ぎ澄まされた感性が、揺るぎないテクニックに託され、ショパンが残した音楽の魅力を遺憾なく表現している。

13番の染み入るような美しさに、14番の不気味な地吹雪 ―― 圧巻は16番の卓越した力強さと技巧の見事さ。息をのむようなというのはこのことで、最後の24番など、言葉を失うほか無い。

私は、年末にバッハを弾く予定もあるし、まぁ15番「雨だれ」でも弾いたらプレリュードは放っておこうかと思っていたが、小林愛実さんのこの演奏を聴いたら、断然、最後まで弾く気になった。

ところで、小林さんは演奏の合間に、八分音符に真珠のあしらわれたペンダントに手を添えるが、あのペンダントが欲しい。

そう思っている人はけっこういるみたい。だが、いろいろ検索して見えても、これとしうものはヒットしない。たぶん、どこかのコンクールの副賞か何かなのではないだろうか。ミーハーな話だが、「これであなたも小林愛実さんになれる!」と言って同じ物が販売されたら、飛びつく人間がここに一人居る。

さよならチャイコフスキー ― 2022/01/20 19:52

Work from Home なので、音楽を聞く時間はたくさんある。それを利用して、持っている CD を端から聞いていって、不要だと思ったら処分していくキャンペーン。ロック部門は終わり、いまクラシックを聞いている。

そんなに持っていないだろうと思ったら、これが意外と持っている。バッハの鍵盤曲(ピアノ)や、ベートーヴェンのピアノ・ソナタ,コンチェルトがやたらとあるのは分かるが、どうしてこんなものがと思う物もある。サン=サーンスの「オルガン」など、なぜか二枚ある。もちろん一枚は処分。カラヤンとベルリン・フィルなのでもったいなかったが、もう一枚が「死の舞踏」,「動物の謝肉祭」も一緒に収録していたので、「お得さ」が勝った。

チャイコフスキーは意外にもピアノ・コンチェルトとヴァイオリン・コンチェルトを持っていないくせに、「交響曲5番」と、「序曲1812」を持っていた。

前者のきっかけは覚えている。音大に入ったばかりの頃、何かの機会で生オーケストラの演奏を聴き、感銘を受けたのだ。特にあの輝かしい金管の響きにはやられた。私は高校生の頃ホルンを吹いていたので、そういう思い入れもあった。

だが、しかし。いま聞いてみると…いまいち。なんというか、大袈裟なというか、何というか、中二病…?

いったんそう聞こえてきたら、もう戻れない。どう聞いてもディズニー映画のサントラみたいな感じで(実際はディズニー映画がチャイコフスキーを模倣したのだろうが)、中二病感がどうしても拭えなくて、居心地が悪く、笑ってしまう。我ながらおかしい。ブラームスとか聞いても、そうは感じないのに。

「1812」に至っては、本当に笑ってしまう展開になった。よく耳にする曲だし、ビートルズの映画 [Help!] の戦闘シーン(名シーンだ!)でも使われた。

しかし真面目に冒頭から聞いていると、ああ…ごめん、無理だわ。―― という感じ。しまいには、サクト・ペテルブルグの本物の大砲だの、鐘だのが、とにかくうるさい。これを映像無し、音だけ聞いて、冗談抜きに感動することは、今の私には無理だった。演奏する側だったら違ったかも知れない。

とにかくそのような訳で、たったの2枚しかなかったチャイコフスキーは、さっさと処分されてしまった。代わりにピアノ・コンチェルトとヴァイオリン・コンチェルトでも買った方が良さそうだ。

なんだかチャイコフスキーがかわいそうなので、動画サイトから「1812」のフィナーレで、大砲をぶっ放しまくる動画をはりつけておく(ボストン・ポップス・オーケストラ)。これはこれで、馬鹿みたいで好きだ。検索すると、各国の正規軍がドカンドカン撃ちまくっており、日本もその例外ではない。そういう器機がお好きな人は色々楽しめるのではないだろうか

そんなに持っていないだろうと思ったら、これが意外と持っている。バッハの鍵盤曲(ピアノ)や、ベートーヴェンのピアノ・ソナタ,コンチェルトがやたらとあるのは分かるが、どうしてこんなものがと思う物もある。サン=サーンスの「オルガン」など、なぜか二枚ある。もちろん一枚は処分。カラヤンとベルリン・フィルなのでもったいなかったが、もう一枚が「死の舞踏」,「動物の謝肉祭」も一緒に収録していたので、「お得さ」が勝った。

チャイコフスキーは意外にもピアノ・コンチェルトとヴァイオリン・コンチェルトを持っていないくせに、「交響曲5番」と、「序曲1812」を持っていた。

前者のきっかけは覚えている。音大に入ったばかりの頃、何かの機会で生オーケストラの演奏を聴き、感銘を受けたのだ。特にあの輝かしい金管の響きにはやられた。私は高校生の頃ホルンを吹いていたので、そういう思い入れもあった。

だが、しかし。いま聞いてみると…いまいち。なんというか、大袈裟なというか、何というか、中二病…?

いったんそう聞こえてきたら、もう戻れない。どう聞いてもディズニー映画のサントラみたいな感じで(実際はディズニー映画がチャイコフスキーを模倣したのだろうが)、中二病感がどうしても拭えなくて、居心地が悪く、笑ってしまう。我ながらおかしい。ブラームスとか聞いても、そうは感じないのに。

「1812」に至っては、本当に笑ってしまう展開になった。よく耳にする曲だし、ビートルズの映画 [Help!] の戦闘シーン(名シーンだ!)でも使われた。

しかし真面目に冒頭から聞いていると、ああ…ごめん、無理だわ。―― という感じ。しまいには、サクト・ペテルブルグの本物の大砲だの、鐘だのが、とにかくうるさい。これを映像無し、音だけ聞いて、冗談抜きに感動することは、今の私には無理だった。演奏する側だったら違ったかも知れない。

とにかくそのような訳で、たったの2枚しかなかったチャイコフスキーは、さっさと処分されてしまった。代わりにピアノ・コンチェルトとヴァイオリン・コンチェルトでも買った方が良さそうだ。

なんだかチャイコフスキーがかわいそうなので、動画サイトから「1812」のフィナーレで、大砲をぶっ放しまくる動画をはりつけておく(ボストン・ポップス・オーケストラ)。これはこれで、馬鹿みたいで好きだ。検索すると、各国の正規軍がドカンドカン撃ちまくっており、日本もその例外ではない。そういう器機がお好きな人は色々楽しめるのではないだろうか

Krystian Zimerman Piano Recital Japan Tour 2021 ― 2021/12/10 23:03

12月8日、サントリーホールにクリスチャン・ツィメルマンのピアノ・リサイタルに行ってきた。入国規制に引っかかりはしないかと心配したが、規制がかかる前に来日していた。日本公演のときは、かなり前もって来日,滞在するらしい。

来日公演の多い人だが、私は今回が初めての鑑賞。(そもそも、私は海外でも無い限り、クラシックの演奏会には普通行かない)

なにせ、曲目が面白い。ツィメルマンと言えば、ベートーヴェン,ブラームス,ショパンといった、古典後期~ロマン派に強い人という印象があるが、今回はなんと、バッハのパルティータ組曲1番,2番を演奏するという。パルティータなら私も弾いているので、興味津々。

更に、得意のブラームスの「三つの間奏曲」と、ショパンの「ピアノ・ソナタ3番」という、ラインナップだけでかなり満足な内容だ。

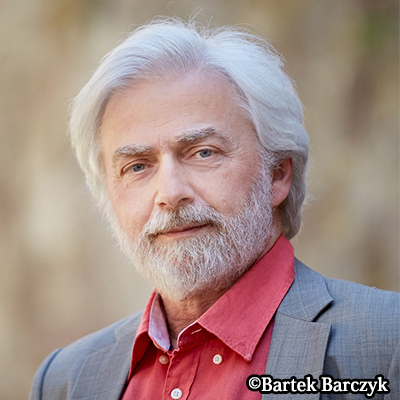

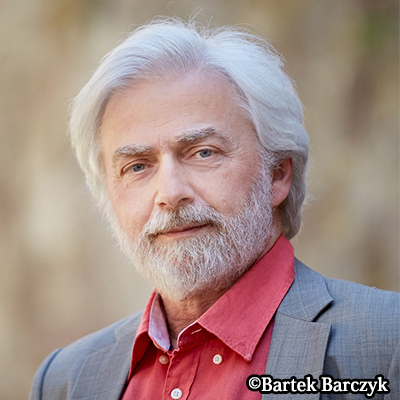

ツィメルマンというと、どうもこのアルバムのせいで、永遠の「若手のホープ」もしくは「中堅」という印象が強かったのだが ――

サントリー・ホールの大ホールに現れたのは、堂々たるマエストロだった。

そりゃそうだ。18歳でショパン・コンクールを最年少優勝してから、もう46年が経っているのだ。(ストーンズやディランのファンにしてみれば、トム・ペティは永遠の若手なのと同じ)

重厚かつ繊細、思慮深い演奏に定評があり、昔はバーンスタインや、今ではサイモン・ラトルなどと共演してクラシック音楽界を引っ張る存在である。かつての細身の美青年ではなく、堂々たる白髪の、そしてオーラのあるマエストロの登場に、会場が沸いた。

そして息をのむようにして、バッハのパルティータが始まる。

熟知している曲なだけに、私にも一家言ある。

言うなれば、「バッハをどうやって『ピアノで』弾くか」という大命題が、そこにあるのだ。

飾音、ペダル、強弱、アーティキュレーション … 考え始めたらきりが無く、私ですら先生と意見が合わないことがある。結局、究極的に「グールド」に行き着いてしまうのだから、バッハを弾くのは実に難しい。

ツィメルマンは、ひとことで言えば「情感たっぷりに弾く」タイプだった。とにかくペダルを多用する。しばらく彼の足下ばかり見ていたくらいだ。華麗な装飾も、過剰とは言わないまでも、かなり多いほう。煌びやか、かつ情熱的で、ロマン派的な解釈だ。テンポも強弱も自在に操って、かなり濃い味付けをしている。

名手には違いないが、評価が分かれるだろう。私がバッハを弾く上で目指す演奏かと訊かれると、たぶん違う。

ところが、ツィメルマンの生演奏の影響はかなり強かったようで、翌日練習したバッハで(しかもパルティータ組曲3番)、ちょっと考え込んでしまった。ツィメルマンのように、もっとペダルを踏んでもいいし、もっと情感たっぷり弾いても良いのかも知れない。確かに、先生に言わせると私の演奏はやや淡泊すぎるのだ。

前半のバッハで盛り上がりきっているのはたぶん私くらいで、多くの聴衆にとって本番は後半のブラームスとショパンだっただろう。

ブラームスの間奏曲は、いかに穏やかに、透き通るように、静寂を音楽で表現するかが重要になる。ピアノの『ピアノ(弱音)』をどう響かせるかという、ピアニストにとっては果てしない課題だ。

ツィメルマンがあまりにもメロディは明確でありながら、静寂を表現しすぎているので、私はてっきりソフトペダルをべた踏みしているのかと思った。しかしクレッシェンドしていっても全く音色が変わらないので、つまりはあの繊細な音色を指先で操っていることが分かり、卒倒しそうになった。バリバリぶっ叩くように弾くのもピアニストだが、これもピアニストの真骨頂だろう。

一番の盛り上がりは、やはりショパンの「ピアノ・ソナタ3番」。ショパンの数々の名曲の中でも最高峰に位置する。

私がツィメルマンに持っていた印象だと、「かなりもったいぶって、用心しながら、完璧に弾くことを心がける人」だったのだが、実際の演奏はかなり勢いよく飛び込み、大胆にテクニックを披露し、「これがショパンを弾くと言うことだ!」と激しく説得してくる感じだった。ああ、こういう風にその音楽的才能を爆発させる人だったんだなぁと、急に思い知ったような気がする。

特に第一楽章は重厚かつ疾走感があって、500kgぐらいある駿馬のようだった。そして、やはり最終楽章の豪華絢爛、超絶技巧、ピアニストができる最高の技を爆発させる感じ、会場がピアノの音の渦に飲み込まれる感じが圧巻だった。

ブラームスや、ショパンとなると、私なんぞ「弾ける」とすら言えないレベルなので、もう「凄い!上手い!尊い!」という、ひたすら頭の悪い感想になってしまう。

ちょっと意外だったことが二点。

まずアンコールがなかったこと。どうやら今回の日本ツアーはそうらしい。私はショパンが終わってもまだもう一曲聴けるものだと思い込んでいたので、ちょっと拍子抜けた。

そして、最初から最後まで、譜面を置いていたことである。譜面立ては伏せた形で、横に長い譜面を置いている。楽章の間でめくっているが、あれは絶対に曲全体をカバーしていないし、第一まったく見ていない。何のために置いてあるのか疑問だが、そこは思慮深いツィメルマンのことなので、なにか考えがあるのだろう。

ともあれ、私は今後も、堂々と発表会で楽譜を見ることにする。

来日公演の多い人だが、私は今回が初めての鑑賞。(そもそも、私は海外でも無い限り、クラシックの演奏会には普通行かない)

なにせ、曲目が面白い。ツィメルマンと言えば、ベートーヴェン,ブラームス,ショパンといった、古典後期~ロマン派に強い人という印象があるが、今回はなんと、バッハのパルティータ組曲1番,2番を演奏するという。パルティータなら私も弾いているので、興味津々。

更に、得意のブラームスの「三つの間奏曲」と、ショパンの「ピアノ・ソナタ3番」という、ラインナップだけでかなり満足な内容だ。

ツィメルマンというと、どうもこのアルバムのせいで、永遠の「若手のホープ」もしくは「中堅」という印象が強かったのだが ――

サントリー・ホールの大ホールに現れたのは、堂々たるマエストロだった。

そりゃそうだ。18歳でショパン・コンクールを最年少優勝してから、もう46年が経っているのだ。(ストーンズやディランのファンにしてみれば、トム・ペティは永遠の若手なのと同じ)

重厚かつ繊細、思慮深い演奏に定評があり、昔はバーンスタインや、今ではサイモン・ラトルなどと共演してクラシック音楽界を引っ張る存在である。かつての細身の美青年ではなく、堂々たる白髪の、そしてオーラのあるマエストロの登場に、会場が沸いた。

そして息をのむようにして、バッハのパルティータが始まる。

熟知している曲なだけに、私にも一家言ある。

言うなれば、「バッハをどうやって『ピアノで』弾くか」という大命題が、そこにあるのだ。

飾音、ペダル、強弱、アーティキュレーション … 考え始めたらきりが無く、私ですら先生と意見が合わないことがある。結局、究極的に「グールド」に行き着いてしまうのだから、バッハを弾くのは実に難しい。

ツィメルマンは、ひとことで言えば「情感たっぷりに弾く」タイプだった。とにかくペダルを多用する。しばらく彼の足下ばかり見ていたくらいだ。華麗な装飾も、過剰とは言わないまでも、かなり多いほう。煌びやか、かつ情熱的で、ロマン派的な解釈だ。テンポも強弱も自在に操って、かなり濃い味付けをしている。

名手には違いないが、評価が分かれるだろう。私がバッハを弾く上で目指す演奏かと訊かれると、たぶん違う。

ところが、ツィメルマンの生演奏の影響はかなり強かったようで、翌日練習したバッハで(しかもパルティータ組曲3番)、ちょっと考え込んでしまった。ツィメルマンのように、もっとペダルを踏んでもいいし、もっと情感たっぷり弾いても良いのかも知れない。確かに、先生に言わせると私の演奏はやや淡泊すぎるのだ。

前半のバッハで盛り上がりきっているのはたぶん私くらいで、多くの聴衆にとって本番は後半のブラームスとショパンだっただろう。

ブラームスの間奏曲は、いかに穏やかに、透き通るように、静寂を音楽で表現するかが重要になる。ピアノの『ピアノ(弱音)』をどう響かせるかという、ピアニストにとっては果てしない課題だ。

ツィメルマンがあまりにもメロディは明確でありながら、静寂を表現しすぎているので、私はてっきりソフトペダルをべた踏みしているのかと思った。しかしクレッシェンドしていっても全く音色が変わらないので、つまりはあの繊細な音色を指先で操っていることが分かり、卒倒しそうになった。バリバリぶっ叩くように弾くのもピアニストだが、これもピアニストの真骨頂だろう。

一番の盛り上がりは、やはりショパンの「ピアノ・ソナタ3番」。ショパンの数々の名曲の中でも最高峰に位置する。

私がツィメルマンに持っていた印象だと、「かなりもったいぶって、用心しながら、完璧に弾くことを心がける人」だったのだが、実際の演奏はかなり勢いよく飛び込み、大胆にテクニックを披露し、「これがショパンを弾くと言うことだ!」と激しく説得してくる感じだった。ああ、こういう風にその音楽的才能を爆発させる人だったんだなぁと、急に思い知ったような気がする。

特に第一楽章は重厚かつ疾走感があって、500kgぐらいある駿馬のようだった。そして、やはり最終楽章の豪華絢爛、超絶技巧、ピアニストができる最高の技を爆発させる感じ、会場がピアノの音の渦に飲み込まれる感じが圧巻だった。

ブラームスや、ショパンとなると、私なんぞ「弾ける」とすら言えないレベルなので、もう「凄い!上手い!尊い!」という、ひたすら頭の悪い感想になってしまう。

ちょっと意外だったことが二点。

まずアンコールがなかったこと。どうやら今回の日本ツアーはそうらしい。私はショパンが終わってもまだもう一曲聴けるものだと思い込んでいたので、ちょっと拍子抜けた。

そして、最初から最後まで、譜面を置いていたことである。譜面立ては伏せた形で、横に長い譜面を置いている。楽章の間でめくっているが、あれは絶対に曲全体をカバーしていないし、第一まったく見ていない。何のために置いてあるのか疑問だが、そこは思慮深いツィメルマンのことなので、なにか考えがあるのだろう。

ともあれ、私は今後も、堂々と発表会で楽譜を見ることにする。

最近のコメント