Give Me Love ( Live ) ― 2014/10/01 21:52

"Petty Fest" でもお馴染み、[The Best Fest] の、"George Fest 2014" が、9月28日LAのザ・フォンダで開催された。ダーニはもちろん、ほかにも豪華なメンバーが揃って、ずいぶんたくさん演奏している。

セットリストなどはこちらから。

Setlist: George Fest at The Fonda Theatre Sept. 28, 2014

ベン・ハーパーはダーニのお友達でもある。難曲 "Give Me Love" に挑戦した。

この曲は演奏するのが本当に難しいと思う。

まず、テンポ感が難しい。印象的なエレキのリフで始まるわけではなく、単純なアコギのストロークをどういうテンポで始めるか。始めてしまったらテンポの修正が難しい。このベン・ハーパーの演奏も、最初の数小節はテンポがフラフラしている。

バンド・サウンド構成的には非常にシンプル。一方、ヴォーカル・ラインはマントラ的。リズムがフラットで、音程に飛躍がない。お経のようにズラズラズラズラと流れる。そのくせ、コードはあくまでも明るくポップ。声を張り上げるわけにも行かない。

ベン・ハーパーの演奏もやや固く、慎重に演奏しているように見える。

CFGこと、[Concert for George]ではジェフ・リンのヴォーカルで名演奏を聴かせてくれている。どこかで、ジェフ・リンがこの曲のリハーサルには苦労したと言っていた。やはり難曲。

クラプトンもアコギのストロークに終始する贅沢な構成で、最初から最後まで綿密にリハーサルしたことが覗える。私は大好きな演奏だ。

こちらはさすがに最初からテンポがガッチリはまっている。ジェフ・リンのソフトな語り口もこの曲の滑らかさに良くあっていた。

最後に大役を終えたジェフが「テヘッ」と笑ってみせるのが可愛い。そしてこの動画の最後の一瞬では、客席にスティーヴ・ウィンウッドの姿が見える。

"Give Me Love" は1991年ジョージの来日公演でも演奏されている。

これが実は世紀の名演なのではないかと思っている。

まず、原曲に近い押さえたテンポ。ここまでテンポを押さえると、どこかで崩れるのではないかと、演奏する側としてはハラハラするのではないだろうか。ちょうど、自転車でゆっくり走行する感じに似ている。

しかしジョージのヴォーカルはゆるがず、それどころか余裕まで感じさせる。もちろんバンドも良いし、リハーサルも入念に行った事がよく分かるのだが、それにしてもジョージの安定感が凄い。

さらに、やや重めのテンポから始まったのが、実は曲の半ばで少し速くなっているのだ。ころんだ訳でも、つんのめったわけでもなく、ごく自然に、当然の流れでのテンポアップ。ジョージのヴォーカルの遊びも好調で、でもやり過ぎない。

これが長年ライブ活動をしていなかった人の、1973年の曲なのだろうかと、地味な存在ながら、驚き一杯の演奏だ。

セットリストなどはこちらから。

Setlist: George Fest at The Fonda Theatre Sept. 28, 2014

ベン・ハーパーはダーニのお友達でもある。難曲 "Give Me Love" に挑戦した。

この曲は演奏するのが本当に難しいと思う。

まず、テンポ感が難しい。印象的なエレキのリフで始まるわけではなく、単純なアコギのストロークをどういうテンポで始めるか。始めてしまったらテンポの修正が難しい。このベン・ハーパーの演奏も、最初の数小節はテンポがフラフラしている。

バンド・サウンド構成的には非常にシンプル。一方、ヴォーカル・ラインはマントラ的。リズムがフラットで、音程に飛躍がない。お経のようにズラズラズラズラと流れる。そのくせ、コードはあくまでも明るくポップ。声を張り上げるわけにも行かない。

ベン・ハーパーの演奏もやや固く、慎重に演奏しているように見える。

CFGこと、[Concert for George]ではジェフ・リンのヴォーカルで名演奏を聴かせてくれている。どこかで、ジェフ・リンがこの曲のリハーサルには苦労したと言っていた。やはり難曲。

クラプトンもアコギのストロークに終始する贅沢な構成で、最初から最後まで綿密にリハーサルしたことが覗える。私は大好きな演奏だ。

こちらはさすがに最初からテンポがガッチリはまっている。ジェフ・リンのソフトな語り口もこの曲の滑らかさに良くあっていた。

最後に大役を終えたジェフが「テヘッ」と笑ってみせるのが可愛い。そしてこの動画の最後の一瞬では、客席にスティーヴ・ウィンウッドの姿が見える。

"Give Me Love" は1991年ジョージの来日公演でも演奏されている。

これが実は世紀の名演なのではないかと思っている。

まず、原曲に近い押さえたテンポ。ここまでテンポを押さえると、どこかで崩れるのではないかと、演奏する側としてはハラハラするのではないだろうか。ちょうど、自転車でゆっくり走行する感じに似ている。

しかしジョージのヴォーカルはゆるがず、それどころか余裕まで感じさせる。もちろんバンドも良いし、リハーサルも入念に行った事がよく分かるのだが、それにしてもジョージの安定感が凄い。

さらに、やや重めのテンポから始まったのが、実は曲の半ばで少し速くなっているのだ。ころんだ訳でも、つんのめったわけでもなく、ごく自然に、当然の流れでのテンポアップ。ジョージのヴォーカルの遊びも好調で、でもやり過ぎない。

これが長年ライブ活動をしていなかった人の、1973年の曲なのだろうかと、地味な存在ながら、驚き一杯の演奏だ。

Keep or Delete ? ― 2014/10/04 22:05

私がニューヨークに行っている間、そしてその後の話で、話題としては9月のこと。今となっては古い話題のようだが、私が知ったのはつい数日前。

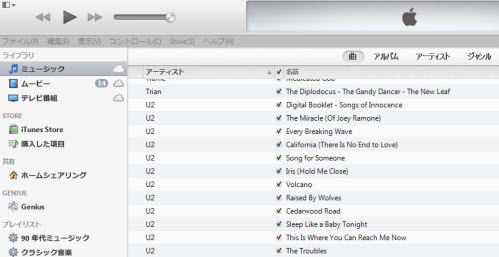

買ってもいないU2のアルバムが、iTunes のライブラリに入っているのだという。

そんな事があるもんかと確認してみると…

あった。

ニュースを追ってみると、事情は次の通り。

9月10日、アップルの新製品発表会に、サプライズゲストとしてU2が登場して新曲を披露。さらに、10月14日発売予定のニューアルバム [Songs of Innocence] を、全てのiTunes ユーザーに10月13日まで無料配信することになった。つまり、ギフトというわけ。

ところがこの配信方法、「欲しい」と意思表示をする選択作業なしに、iCloudベースで、いきなりライブラリにアルバムの全曲が送り込まれているというもの。だから、私のライブラリにも知らない内に加わっていたのだ。

さらに、携帯デバイスへ iTunes のライブラリを自動でアップデートする設定にしている人は、iPhon や、iPod にも気付かない内に U2 の新譜がフルで入ってくることになった。私は設定を手動にしているので、これにはあたらない。

しかも、クラウド・ベースのライブラリに入ったアルバムを、削除することができない。非表示にすることはできても、削除するには有料アプリケーションを購入しなければならないという。

要らない、削除したいという苦情を受けたアップルは、アイコンをクリックするだけでアルバムを削除できる無料ツールを作るに至った。

メディアの言うことは大袈裟なことが多く、「苦情が殺到した」と言われても、どの程度のものが「殺到」なのかは、よく分からない。

ツイッターなどには、「U2なんて知らない」「いらない」「大事なメモリーを欲しくもないアルバムに食われるなんて許せない」「削除は有料なんてウィルス並みだ」などの意見が見られたという。

メディアによっては、U2は「現代の若者の間では、時代遅れで人気が落ち目になりつつあることを図らずも露呈してしまったようだ。」などと失礼で下品なコメントをしている。U2 ほどの成功を収めたミュージシャンが、ほかにどれほど居るというのだ。

やれやれ。

私は U2 は偉大なロックバンドであり、良い音楽を作るバンドだ認識している。しかし、興味はない。ベスト版を1枚持っており、それを何度か聴いたが、アルバムを買いたいと思うには至っていない。要するに私の好みではない。

正直言って、好きでもない U2 のアルバムを私の音楽ライブラリに勝手に入れてくる行為は、不愉快だ。

iTunes ユーザーの何割かが感じた不快感は、メモリーを食うことよりも、自分の世界、自分の好み、自分のテイストが強烈に反映されているライブラリを、台無しにされたからではないだろうか。クローゼットや本棚に自分の好みにまったく合わない、自分にとっては悪趣味なものを勝手に入れられるのは、誰でも嫌なものだ。

そもそも、欲しいものには正当な対価を払う。たとえ無料でも要らない物はいらない。

アップルは、U2 に1億ドルほど払い、iTunes ユーザーに破格のギフトを贈ったつもりのようだが、認識が甘かった。この配信方法、どうして誰も止めなかったのだろう?

まさか本気で、「U2 の新譜は全ての人がほしがる」と思ったのだろうか?

U2 にとって、良かったのか悪かったのかはよく分からない。

結果的には良かったのかも知れない。宣伝にはなっただろうし、U2 を知らなかった人が聴くきっかけにもなっただろう。一方で馬鹿な騒ぎの一部になってしまったのも事実。

U2 やマネージメント側は、この「勝手にライブラリに入れる」という配信方法を把握していなかったのではないだろうか。何にせよ、U2 にとって大したダメージはないと思われる。

私がもう一つ思ったのは、アップルが自社の発表会を誰もが注目し、内容を知っている物だと思い込んでいるという事だ。

知らない内にダウンロードされた U2 の新譜に驚き、戸惑いのツイートをした人たちは、アップルのギフトに関する発表を知らなかったのだろう。私も数日前まで知らなかった。アップルは、これほどギフトのことが知られておらず、驚かれるとは想定していなかったのではないだろうか。

楽天的過ぎて、ちょっと笑える。私も iPod と iTunes ユーザーだが、それを使う以上にアップルに興味はない。そんなものだ。

さて、私のライブラリに勝手に入れられた U2 の新譜をどうするか。

かの「削除ツール」を使って削除しようか。うん、削除しよう。

「聴けばいいじゃん!」ときっと何割かの人が思っている。さぁ、どうする…?

買ってもいないU2のアルバムが、iTunes のライブラリに入っているのだという。

そんな事があるもんかと確認してみると…

あった。

ニュースを追ってみると、事情は次の通り。

9月10日、アップルの新製品発表会に、サプライズゲストとしてU2が登場して新曲を披露。さらに、10月14日発売予定のニューアルバム [Songs of Innocence] を、全てのiTunes ユーザーに10月13日まで無料配信することになった。つまり、ギフトというわけ。

ところがこの配信方法、「欲しい」と意思表示をする選択作業なしに、iCloudベースで、いきなりライブラリにアルバムの全曲が送り込まれているというもの。だから、私のライブラリにも知らない内に加わっていたのだ。

さらに、携帯デバイスへ iTunes のライブラリを自動でアップデートする設定にしている人は、iPhon や、iPod にも気付かない内に U2 の新譜がフルで入ってくることになった。私は設定を手動にしているので、これにはあたらない。

しかも、クラウド・ベースのライブラリに入ったアルバムを、削除することができない。非表示にすることはできても、削除するには有料アプリケーションを購入しなければならないという。

要らない、削除したいという苦情を受けたアップルは、アイコンをクリックするだけでアルバムを削除できる無料ツールを作るに至った。

メディアの言うことは大袈裟なことが多く、「苦情が殺到した」と言われても、どの程度のものが「殺到」なのかは、よく分からない。

ツイッターなどには、「U2なんて知らない」「いらない」「大事なメモリーを欲しくもないアルバムに食われるなんて許せない」「削除は有料なんてウィルス並みだ」などの意見が見られたという。

メディアによっては、U2は「現代の若者の間では、時代遅れで人気が落ち目になりつつあることを図らずも露呈してしまったようだ。」などと失礼で下品なコメントをしている。U2 ほどの成功を収めたミュージシャンが、ほかにどれほど居るというのだ。

やれやれ。

私は U2 は偉大なロックバンドであり、良い音楽を作るバンドだ認識している。しかし、興味はない。ベスト版を1枚持っており、それを何度か聴いたが、アルバムを買いたいと思うには至っていない。要するに私の好みではない。

正直言って、好きでもない U2 のアルバムを私の音楽ライブラリに勝手に入れてくる行為は、不愉快だ。

iTunes ユーザーの何割かが感じた不快感は、メモリーを食うことよりも、自分の世界、自分の好み、自分のテイストが強烈に反映されているライブラリを、台無しにされたからではないだろうか。クローゼットや本棚に自分の好みにまったく合わない、自分にとっては悪趣味なものを勝手に入れられるのは、誰でも嫌なものだ。

そもそも、欲しいものには正当な対価を払う。たとえ無料でも要らない物はいらない。

アップルは、U2 に1億ドルほど払い、iTunes ユーザーに破格のギフトを贈ったつもりのようだが、認識が甘かった。この配信方法、どうして誰も止めなかったのだろう?

まさか本気で、「U2 の新譜は全ての人がほしがる」と思ったのだろうか?

U2 にとって、良かったのか悪かったのかはよく分からない。

結果的には良かったのかも知れない。宣伝にはなっただろうし、U2 を知らなかった人が聴くきっかけにもなっただろう。一方で馬鹿な騒ぎの一部になってしまったのも事実。

U2 やマネージメント側は、この「勝手にライブラリに入れる」という配信方法を把握していなかったのではないだろうか。何にせよ、U2 にとって大したダメージはないと思われる。

私がもう一つ思ったのは、アップルが自社の発表会を誰もが注目し、内容を知っている物だと思い込んでいるという事だ。

知らない内にダウンロードされた U2 の新譜に驚き、戸惑いのツイートをした人たちは、アップルのギフトに関する発表を知らなかったのだろう。私も数日前まで知らなかった。アップルは、これほどギフトのことが知られておらず、驚かれるとは想定していなかったのではないだろうか。

楽天的過ぎて、ちょっと笑える。私も iPod と iTunes ユーザーだが、それを使う以上にアップルに興味はない。そんなものだ。

さて、私のライブラリに勝手に入れられた U2 の新譜をどうするか。

かの「削除ツール」を使って削除しようか。うん、削除しよう。

「聴けばいいじゃん!」ときっと何割かの人が思っている。さぁ、どうする…?

Pray for Jules Bianchi ― 2014/10/07 22:33

週末、鈴鹿のF1決勝で起きた事故のことを知っている人も多いことだろう。

雨の中スピンしてコース・アウトしたジュール・ビアンキ(マルシャ)が、スーティル(ザウバー)の車を撤去中の重機に激突して重傷を負い、今も病院で闘っている。

私はいつもの通り、インターネットの中継で見ていた。いつもなら、あっという間にコースアウトしたマシンを撤去する鈴鹿のマーシャルたち。しかし、今回は少し時間がかかって変だなとは思っていた。

そして出た赤旗レース中断。そのまま終了となった。実況も、川合さんも今宮さんも状況が分からない。やっとビアンキがメディカルカーで運ばれたと報じられたときにはもう、その重大さが分かっていた。タフなレースを勝ち抜いた表彰台の三人も、表情が硬かった。

誰もが、それぞれのベストを尽くし、ベストな結果を追い求めるレースの世界。レーサーも、裏方さんも、スタッフさんも、みんなベストを尽くしている。それでも起きてしまった事故。

今はただ、祈るだけ。どうか、良くなって。どうか、どうか良くなってビアンキ。

「フランス人なのにビアンキ?」なんてもう言わないから。

全てのF1関係者が、F1を愛する人が祈っている。

そんな中、チェザリスが事故で亡くなった。

レースファンは分かっている。レーサーは速く走りたいのだ。危ないとわかっているけど、それでも彼らは走らずにはいられない。ちょっとイカれたそんな姿に、どういうわけかレースファンは感動する。

いっぽう、一時は昏睡、危険な状態だったミハエル・シューマッハが、快方に向かっているという話が伝わってきた。

「シューマッハは再び普通の生活に戻れるだろう」とジャン・トッド

この「回復」がどの程度かは分からない。それでも、私たちは信じている。シューマッハはきっと良くなる。

ビアンキもきっと。きっと良くなると信じている。

F1を信じている。あのスリリングで泣きたくなるほどエキサイティングで、どうしようもなく素晴らしきスピードと技術と経済と精神力の世界を。

雨の中スピンしてコース・アウトしたジュール・ビアンキ(マルシャ)が、スーティル(ザウバー)の車を撤去中の重機に激突して重傷を負い、今も病院で闘っている。

私はいつもの通り、インターネットの中継で見ていた。いつもなら、あっという間にコースアウトしたマシンを撤去する鈴鹿のマーシャルたち。しかし、今回は少し時間がかかって変だなとは思っていた。

そして出た赤旗レース中断。そのまま終了となった。実況も、川合さんも今宮さんも状況が分からない。やっとビアンキがメディカルカーで運ばれたと報じられたときにはもう、その重大さが分かっていた。タフなレースを勝ち抜いた表彰台の三人も、表情が硬かった。

誰もが、それぞれのベストを尽くし、ベストな結果を追い求めるレースの世界。レーサーも、裏方さんも、スタッフさんも、みんなベストを尽くしている。それでも起きてしまった事故。

今はただ、祈るだけ。どうか、良くなって。どうか、どうか良くなってビアンキ。

「フランス人なのにビアンキ?」なんてもう言わないから。

全てのF1関係者が、F1を愛する人が祈っている。

そんな中、チェザリスが事故で亡くなった。

レースファンは分かっている。レーサーは速く走りたいのだ。危ないとわかっているけど、それでも彼らは走らずにはいられない。ちょっとイカれたそんな姿に、どういうわけかレースファンは感動する。

いっぽう、一時は昏睡、危険な状態だったミハエル・シューマッハが、快方に向かっているという話が伝わってきた。

「シューマッハは再び普通の生活に戻れるだろう」とジャン・トッド

この「回復」がどの程度かは分からない。それでも、私たちは信じている。シューマッハはきっと良くなる。

ビアンキもきっと。きっと良くなると信じている。

F1を信じている。あのスリリングで泣きたくなるほどエキサイティングで、どうしようもなく素晴らしきスピードと技術と経済と精神力の世界を。

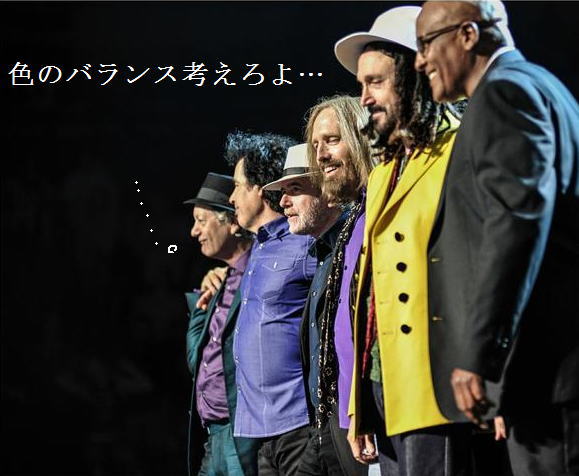

返してらっしゃい ― 2014/10/10 22:07

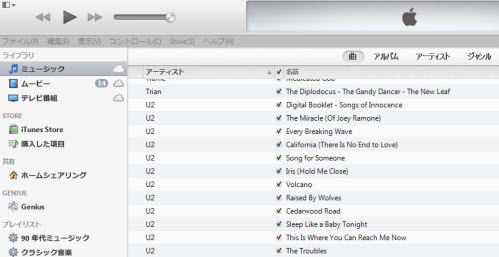

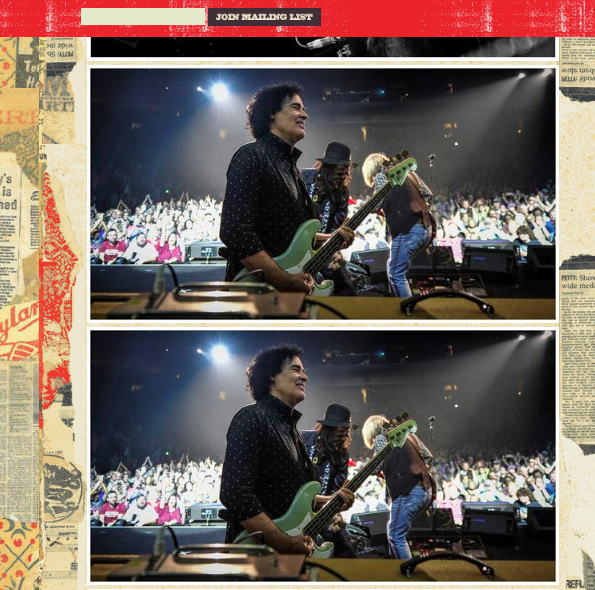

8月から始まったトム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズの北米ツアーも、残すはLAの二公演のみとなった。

ニューヨークでの楽しいライブも一ヶ月前のこと。ツアーが終わると聞くと、やはり寂しい。せめて、セットリストや、写真を見て楽しむ。

写真でハートブレイカーズの格好良さをビジュアル的に楽しむのもいいよね。

9月26日テキサス州ヒューストンでの公演…のマイク。

お店に返してらっしゃい!!!!

わぁあああー!マイクーッ!!!

一体どこで買ったんだ?!どういうセンスで買ったんだ?!なぜ?!なぜ黄色?!その黄色?!なぜ誰も止めないんだ?!

その衣装はアレしかないでしょう?!

弟子入りしたの?!師匠の弟子になったの?!師匠と同じ色は失礼なんじゃない?!マジックするの?!左側についていたギターのネックが、背中を通すと右側に変わっちゃうの?!

ハートブレイカーズの Co-Captain がそれでいいわけ?!

おおおお…この協調性のなさ…

2010年のツアーではトムさんとオソロにしていた(2010年9月2日の記事参照)マイクに、いったい何が起きたんだ?!げ、まさかトムさんの金髪(?)と合わせたつもりとか?!

マイクって、けっこう記憶に残るような服を、物持ち良く長く着るんだよね…これから数年、マギー師匠スタイルで行くのだろうか…。スタイリスト…トムさんだけじゃなくて、Co-Captain にもつけた方が良いと思う…

奥さんが絶賛しちゃったのかなぁ。この微妙なセンスも含めて、大好きなんだけどね…

ニューヨークでの楽しいライブも一ヶ月前のこと。ツアーが終わると聞くと、やはり寂しい。せめて、セットリストや、写真を見て楽しむ。

写真でハートブレイカーズの格好良さをビジュアル的に楽しむのもいいよね。

9月26日テキサス州ヒューストンでの公演…のマイク。

お店に返してらっしゃい!!!!

わぁあああー!マイクーッ!!!

一体どこで買ったんだ?!どういうセンスで買ったんだ?!なぜ?!なぜ黄色?!その黄色?!なぜ誰も止めないんだ?!

その衣装はアレしかないでしょう?!

弟子入りしたの?!師匠の弟子になったの?!師匠と同じ色は失礼なんじゃない?!マジックするの?!左側についていたギターのネックが、背中を通すと右側に変わっちゃうの?!

ハートブレイカーズの Co-Captain がそれでいいわけ?!

おおおお…この協調性のなさ…

2010年のツアーではトムさんとオソロにしていた(2010年9月2日の記事参照)マイクに、いったい何が起きたんだ?!げ、まさかトムさんの金髪(?)と合わせたつもりとか?!

マイクって、けっこう記憶に残るような服を、物持ち良く長く着るんだよね…これから数年、マギー師匠スタイルで行くのだろうか…。スタイリスト…トムさんだけじゃなくて、Co-Captain にもつけた方が良いと思う…

奥さんが絶賛しちゃったのかなぁ。この微妙なセンスも含めて、大好きなんだけどね…

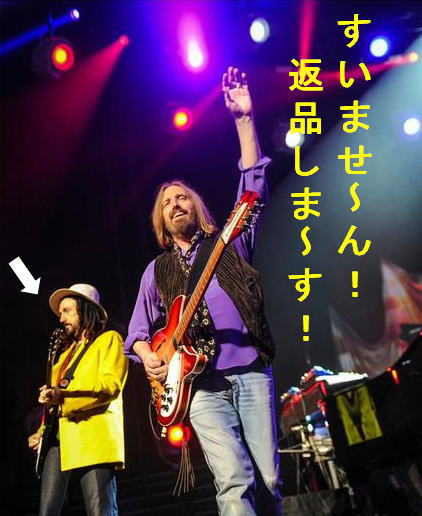

Yellow ― 2014/10/13 20:32

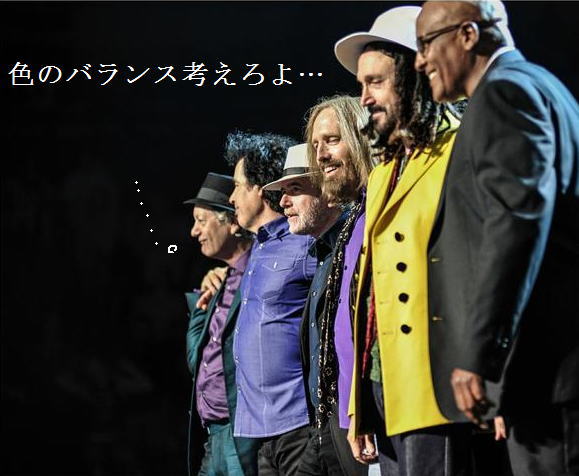

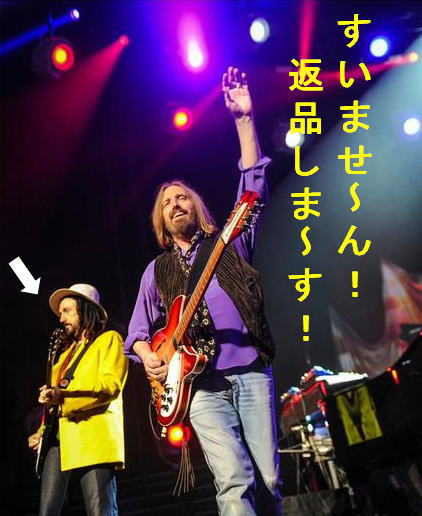

トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズの公式ページのライブには各ライブの様子が、Recapとしてアップされている。9月28日タルサの記事には、こんな写真がアップされているのだが…

これは…間違いさがし?微妙な位置で止まっている、トムさんとマイクが妙に可笑しいのだが。

前回の記事で、黄色いジャケットの人といえば、この人…!という人を挙げてから、大事な人を忘れていることに気付いた。

ゲッツ!

マイク、ダンディ坂野でも見たのかなぁ…

そういえば、昔にも黄色い服を来ていたマイク。

これは何かというと、DVD [Classic Albums: Damn the Torpedoes] の一場面。私が 2010年11月8日 楽しい青春語り で記事にしたシーンだ。

この時の黄色は、「ゲッツ!」なマイクほど鮮やかな色ではなかったので、それほど気にならなかったらしい。

ミックが着ても気にならないのは何故だ。

右手が微妙に「ゲッツ!」…?上を脱ぐと「もじもじクン」なミックであった。

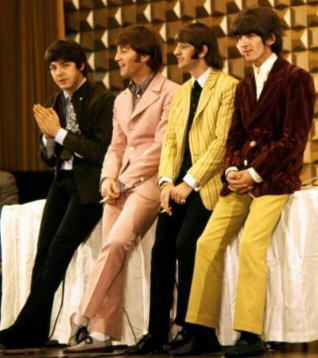

60年代のおサイケさん達は、黄色も上手く着こなすのか。若さが物を言うのか。

これは日本のホテルでの記者会見だろう。うーん、オシャレ。リンゴのジャケットとジョージのパンツが絶妙にマッチしている。若いってイイネ!

一方、ジョージはあの一世一代の大舞台、[Our World] に、黄色ジャケット「ゲッツ!」で出演するつもりだったらしい。

どうして着なかったのだろう?テレビの絵的に駄目だったのだろうか?しかしオリジナルはモノクロだったような気もする。

先輩達はサイケなオシャレに見えるのに、マイクは「ゲッツ!」なマギー師匠。この違いは何なのか、考えると夜も眠れない。

これは…間違いさがし?微妙な位置で止まっている、トムさんとマイクが妙に可笑しいのだが。

前回の記事で、黄色いジャケットの人といえば、この人…!という人を挙げてから、大事な人を忘れていることに気付いた。

ゲッツ!

マイク、ダンディ坂野でも見たのかなぁ…

そういえば、昔にも黄色い服を来ていたマイク。

これは何かというと、DVD [Classic Albums: Damn the Torpedoes] の一場面。私が 2010年11月8日 楽しい青春語り で記事にしたシーンだ。

この時の黄色は、「ゲッツ!」なマイクほど鮮やかな色ではなかったので、それほど気にならなかったらしい。

ミックが着ても気にならないのは何故だ。

右手が微妙に「ゲッツ!」…?上を脱ぐと「もじもじクン」なミックであった。

60年代のおサイケさん達は、黄色も上手く着こなすのか。若さが物を言うのか。

これは日本のホテルでの記者会見だろう。うーん、オシャレ。リンゴのジャケットとジョージのパンツが絶妙にマッチしている。若いってイイネ!

一方、ジョージはあの一世一代の大舞台、[Our World] に、黄色ジャケット「ゲッツ!」で出演するつもりだったらしい。

どうして着なかったのだろう?テレビの絵的に駄目だったのだろうか?しかしオリジナルはモノクロだったような気もする。

先輩達はサイケなオシャレに見えるのに、マイクは「ゲッツ!」なマギー師匠。この違いは何なのか、考えると夜も眠れない。

The Apple Years 1968-75がやってきた ヤァ!ヤァ!ヤァ! ― 2014/10/16 21:59

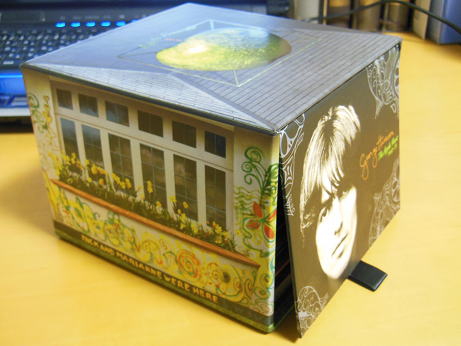

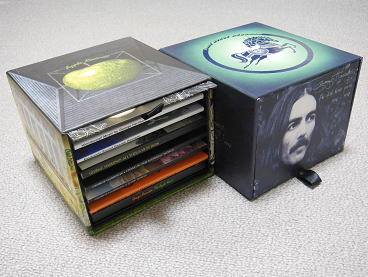

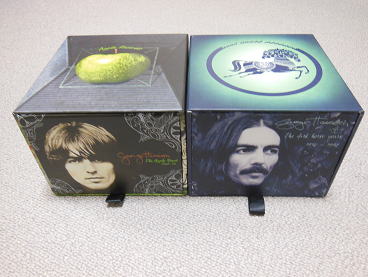

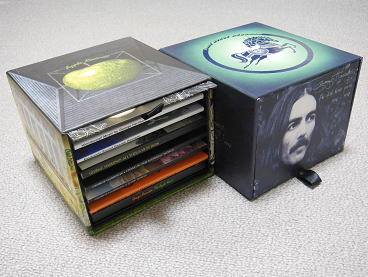

ジョージ・ハリスンのボックスセット [The Apple Years 1968-75] が届いた。

ニューヨークのツアーレポートなんてそっちのけ。

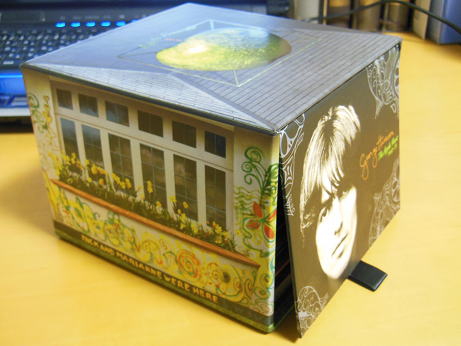

相変わらず、ボックスの作りが素敵。フライヤー・パークの前のジョージの家がモチーフになっている。"MICK AND MARIANNE WERE HERE"「ミックとマリアンヌこれにあり」。箱の天井部分も、屋根のデザインになっている。

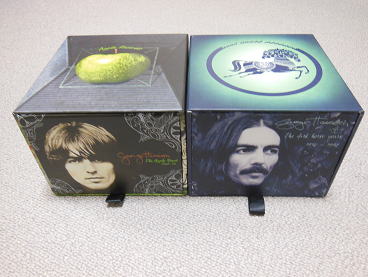

いやぁ~嬉しいなぁ~!キレイに揃ったではありませんか!さぁ、記念撮影、記念撮影!並んで、並んで!

いいよ~!カワイイよ~!もう一枚撮っちゃおうか!

いいね~!いいよ~!箱だけでテンションがあがる!ここまでキレイに揃えてくれるとは、なかなかの手練れである!

装丁(?)で一つだけ残念なのは、[Extra Texure]。タイトル文字の切り抜きを期待したのだが、印刷だった。残念。自分で切り抜けってことかな?(←超不器用者)表面は羽をむしられた鳥みたいなボツボツ・インボス加工だが…これってLPもこうだったのだろうか?

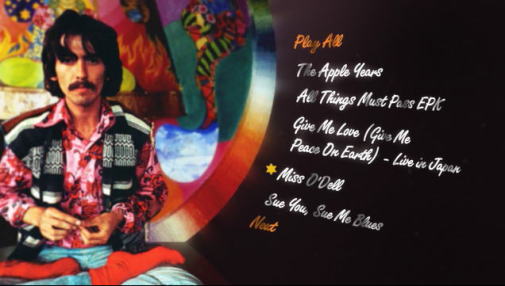

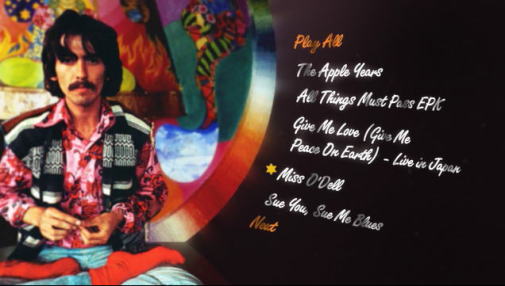

何はともあれ、ウヒャウヒャしながら、まずDVDを観賞。特に目新しい素材はないけど、やっぱりジョージの映像をまとめてみられるのは嬉しい。キズ防止の不織布も一緒にトレイにセットしないように気をつけてね!(←セットした)

メニュー画面に、陣羽織なジョージが出迎えてくれる。

参考資料

陣羽織を着用した松平容保。

[All Things Must Pass] New Century Edition の映像で、ジョージがギターの裏側を指さしているシーンがあったが、あれは何なのか以前から気になっていた。今回のDVDでもう一度確認して、やっと分かった。

マクラーレンF1のプレートだ。

これは一体何?ストラトキャスターに見えるギターの裏に、ジョージのネーム・プレートと、マクラーレンF1のプレート。ジョージのオム・マークもあるから、あのマクラーレンが作った販売用スポーツカー・ジョージハリスン仕様と関連があることは分かるが…

マクラーレンがギターを作るとは思えないし…あまったプレートをストラトの裏にくっつけたとか?!詳しくご存じの方、教えて下さい。

中身のCDは、やはりリマスターされずにいた、[Dark Horse] と、[Extra Texture] から聞いている。いずれも、前バージョンもそれほど音は悪くなかったことが分かる。今回のリマスターでは、より音が立体的に聞こえる。特に "So Sad" などにその立体感の良さが感じられる。

ボーナス・トラックの白眉は、"Dark Horse" のアーリー・テイク。びっくりするほど出来が良い。ダーニがいくらか音を足しているそうだが、何と言ってもジョージのヴォーカルが良い。どうしてこれを使わなかったのだろう…。アルバム収録のヴォーカルより数段良いではないか!

ダーニがどの程度加えているのかは分からないが、何にせよ非常に控えめと思われる。このバージョンの出来は抜群だ。しかも、最後の一節を2回繰り返す格好良さが際立っている。

こうしてジョージのボックスなぞ楽しんでいると、ビートルズもそうだし、[Concert for Bangla Desh] や、ワーナー時代の作品、ウィルベリーズ、日本公演、[Concert for George] などなど、ジョージの全てをまた一通り堪能したくなる。

ダーニは「最後のピース」と言っているが、さて、どうだろう。オリジナル・アルバムとしては完成形だと思うが、まだまだジョージには新たな驚きが秘められていそうだ。

ニューヨークのツアーレポートなんてそっちのけ。

相変わらず、ボックスの作りが素敵。フライヤー・パークの前のジョージの家がモチーフになっている。"MICK AND MARIANNE WERE HERE"「ミックとマリアンヌこれにあり」。箱の天井部分も、屋根のデザインになっている。

いやぁ~嬉しいなぁ~!キレイに揃ったではありませんか!さぁ、記念撮影、記念撮影!並んで、並んで!

いいよ~!カワイイよ~!もう一枚撮っちゃおうか!

いいね~!いいよ~!箱だけでテンションがあがる!ここまでキレイに揃えてくれるとは、なかなかの手練れである!

装丁(?)で一つだけ残念なのは、[Extra Texure]。タイトル文字の切り抜きを期待したのだが、印刷だった。残念。自分で切り抜けってことかな?(←超不器用者)表面は羽をむしられた鳥みたいなボツボツ・インボス加工だが…これってLPもこうだったのだろうか?

何はともあれ、ウヒャウヒャしながら、まずDVDを観賞。特に目新しい素材はないけど、やっぱりジョージの映像をまとめてみられるのは嬉しい。キズ防止の不織布も一緒にトレイにセットしないように気をつけてね!(←セットした)

メニュー画面に、陣羽織なジョージが出迎えてくれる。

参考資料

陣羽織を着用した松平容保。

[All Things Must Pass] New Century Edition の映像で、ジョージがギターの裏側を指さしているシーンがあったが、あれは何なのか以前から気になっていた。今回のDVDでもう一度確認して、やっと分かった。

マクラーレンF1のプレートだ。

これは一体何?ストラトキャスターに見えるギターの裏に、ジョージのネーム・プレートと、マクラーレンF1のプレート。ジョージのオム・マークもあるから、あのマクラーレンが作った販売用スポーツカー・ジョージハリスン仕様と関連があることは分かるが…

マクラーレンがギターを作るとは思えないし…あまったプレートをストラトの裏にくっつけたとか?!詳しくご存じの方、教えて下さい。

中身のCDは、やはりリマスターされずにいた、[Dark Horse] と、[Extra Texture] から聞いている。いずれも、前バージョンもそれほど音は悪くなかったことが分かる。今回のリマスターでは、より音が立体的に聞こえる。特に "So Sad" などにその立体感の良さが感じられる。

ボーナス・トラックの白眉は、"Dark Horse" のアーリー・テイク。びっくりするほど出来が良い。ダーニがいくらか音を足しているそうだが、何と言ってもジョージのヴォーカルが良い。どうしてこれを使わなかったのだろう…。アルバム収録のヴォーカルより数段良いではないか!

ダーニがどの程度加えているのかは分からないが、何にせよ非常に控えめと思われる。このバージョンの出来は抜群だ。しかも、最後の一節を2回繰り返す格好良さが際立っている。

こうしてジョージのボックスなぞ楽しんでいると、ビートルズもそうだし、[Concert for Bangla Desh] や、ワーナー時代の作品、ウィルベリーズ、日本公演、[Concert for George] などなど、ジョージの全てをまた一通り堪能したくなる。

ダーニは「最後のピース」と言っているが、さて、どうだろう。オリジナル・アルバムとしては完成形だと思うが、まだまだジョージには新たな驚きが秘められていそうだ。

It Is He (Jai Sri Krishna) ― 2014/10/19 21:51

引き続き、[The Apple Years] から [Dark Horse] と [Extra Texture] を繰り返し聞いている。

[Dark Horse] はジョージの声の調子の悪さやバランスの悪さ("Bye Bye Love", "Dark Horse")がやや気になるものの、楽曲は粒ぞろい。良い曲が多い。

インド哲学も、宗教もまったく分からないが、"It Is He (Jai Sri Krishna)" は良い曲だと思う。マントラが繰り返され、宗教色の強い英語の歌詞も相まって難解な、とっつきにくい内容のはずが、曲がもの凄くポップなところが良い。

テンポも良いし、ジム・ホーンらの吹くフルートが爽やかだ。

日本語の解説では「ジョージの弾くモーグ・シンセサイザーが曲の色彩を支配している」とあるが、私とは意見が合わない。色彩で言ったら、断然フルートの方が効果的ではないだろうか。それから、曲を「支配」しているのは音色ではなく、どちらかと言えばリズム。

特に曲の最後の方で顕著になるマンジーラの音。あの小さなシンバルをたたき合わせるような音の軽快さ。

そして、この不思議な楽器。Wobble Board。ウォブル・ボードというらしい。検索してみると、もっぱらエクササイズ用のゴム製ボール状の物が出てくるが、このジョージの楽曲に使われた打楽器としてのウォブル・ボードは、文房具の「下敷き」のようなもの。あれをたわませて、ワンポカ・ファンフォカと音を出した経験は誰にでもあるだろう(ちなみに、下敷きというのは日本以外ではあまり馴染みのない物だそうだ)

"It Is He" でウォブル・ボードを演奏しているのは、大御所パーカッショニストのエミル・リチャーズ。1932年生まれ。[Concert for Geogre] での超強力打楽器軍団の中でも存在感のあるあの人だ。

YouTubeの音だと、ウォブル・ボードの音はあまりはっきりとは聞き取れない。今回のリマスターを、性能の良いヘッドホンで聴くと良いだろう。

ウォブル・ボードというのは、オーストラリア出身ののミュージシャン,コメディアン,イラストレーター,テレビパーソナリティ…つまるところ、マルチ・タレントのロルフ・ハリスが有名にしたとのこと。英国では非常に有名なハリスが、最近逮捕されていたと知ってびっくりした。

ともあれ、ウォブル・ボードを用いた代表曲 "Tie Me Kangaroo Down Sport"

1960年に発表されたこの曲はオーストラリアではチャートの1位を獲得し、UKでもトップ10に入った。その後、あのジョージ・マーティンのプロデュースで再録音して、UKチャートで3位を獲得している。

当然、ジョージにとってもお馴染みの曲だったわけで、"It Is He" を録音するときに、ジョージはこの曲のあの音が欲しいと思って、エミル・リチャーズに弾いてもらったのではないだろうか。

[Dark Horse] はジョージの声の調子の悪さやバランスの悪さ("Bye Bye Love", "Dark Horse")がやや気になるものの、楽曲は粒ぞろい。良い曲が多い。

インド哲学も、宗教もまったく分からないが、"It Is He (Jai Sri Krishna)" は良い曲だと思う。マントラが繰り返され、宗教色の強い英語の歌詞も相まって難解な、とっつきにくい内容のはずが、曲がもの凄くポップなところが良い。

テンポも良いし、ジム・ホーンらの吹くフルートが爽やかだ。

日本語の解説では「ジョージの弾くモーグ・シンセサイザーが曲の色彩を支配している」とあるが、私とは意見が合わない。色彩で言ったら、断然フルートの方が効果的ではないだろうか。それから、曲を「支配」しているのは音色ではなく、どちらかと言えばリズム。

特に曲の最後の方で顕著になるマンジーラの音。あの小さなシンバルをたたき合わせるような音の軽快さ。

そして、この不思議な楽器。Wobble Board。ウォブル・ボードというらしい。検索してみると、もっぱらエクササイズ用のゴム製ボール状の物が出てくるが、このジョージの楽曲に使われた打楽器としてのウォブル・ボードは、文房具の「下敷き」のようなもの。あれをたわませて、ワンポカ・ファンフォカと音を出した経験は誰にでもあるだろう(ちなみに、下敷きというのは日本以外ではあまり馴染みのない物だそうだ)

"It Is He" でウォブル・ボードを演奏しているのは、大御所パーカッショニストのエミル・リチャーズ。1932年生まれ。[Concert for Geogre] での超強力打楽器軍団の中でも存在感のあるあの人だ。

YouTubeの音だと、ウォブル・ボードの音はあまりはっきりとは聞き取れない。今回のリマスターを、性能の良いヘッドホンで聴くと良いだろう。

ウォブル・ボードというのは、オーストラリア出身ののミュージシャン,コメディアン,イラストレーター,テレビパーソナリティ…つまるところ、マルチ・タレントのロルフ・ハリスが有名にしたとのこと。英国では非常に有名なハリスが、最近逮捕されていたと知ってびっくりした。

ともあれ、ウォブル・ボードを用いた代表曲 "Tie Me Kangaroo Down Sport"

1960年に発表されたこの曲はオーストラリアではチャートの1位を獲得し、UKでもトップ10に入った。その後、あのジョージ・マーティンのプロデュースで再録音して、UKチャートで3位を獲得している。

当然、ジョージにとってもお馴染みの曲だったわけで、"It Is He" を録音するときに、ジョージはこの曲のあの音が欲しいと思って、エミル・リチャーズに弾いてもらったのではないだろうか。

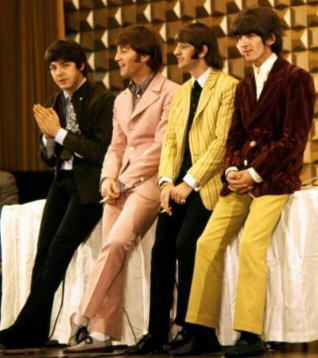

When I'm Sixty-Four ― 2014/10/22 20:15

2014年10月20日、トム・ペティは64歳の誕生日を迎えた。おめでとう!

トムさんとマイク、おそろいで64歳になったというわけ。いつまでも仲良く元気にね。

そのような訳で、曲は "When I'm Sixy-Four"。ビートルズだけど。TP&HBにそういう曲ないので。

これはかなり好きな曲。ポールの天才性がいかんなく発揮されている名曲だ。さすがにジョンやジョージでは、こういう曲はできない。

クラリネットのアンサンブルも最高。ジョージ・マーティンの面目躍如。ジョンとジョージのコーラスも、ビートルズ独特の美しくて、ちょっと悲しげな色調を活かしている。

ポールはお父さんが64歳になったのを機にこの曲を録音することにしたのだとか。ポール自身が64歳になったとき、「64歳になっても一緒にいてくれる」…はずの妻と離婚していたという話が Wikipedia にもいちいち引用されているのが気の毒。

それにしても、ポールは自分がこの曲を録音したとき想像した自分の64歳よりも、実際自分がなった64歳はずっと若々しいと感じたのではないだろうか。ポールにしろ、ディラン様にしろ、ストーンズにしろ、そのお仲間で今でも現役で頑張っているみんな、そしてマイクやトムさんも暖炉の前でのんびりしているだけではなく、世界を飛び回り、最高にロックでイカしている。

さて、この曲のカバーとなると、たくさんあるそうだが、目についたのはジョン・デンバーのバージョン。シンプルでもの凄く上手くて良い。ジョン・デンバーが64歳になる前に亡くなってしまったのは、本当に残念だ。

トムさんとマイク、おそろいで64歳になったというわけ。いつまでも仲良く元気にね。

そのような訳で、曲は "When I'm Sixy-Four"。ビートルズだけど。TP&HBにそういう曲ないので。

これはかなり好きな曲。ポールの天才性がいかんなく発揮されている名曲だ。さすがにジョンやジョージでは、こういう曲はできない。

クラリネットのアンサンブルも最高。ジョージ・マーティンの面目躍如。ジョンとジョージのコーラスも、ビートルズ独特の美しくて、ちょっと悲しげな色調を活かしている。

ポールはお父さんが64歳になったのを機にこの曲を録音することにしたのだとか。ポール自身が64歳になったとき、「64歳になっても一緒にいてくれる」…はずの妻と離婚していたという話が Wikipedia にもいちいち引用されているのが気の毒。

それにしても、ポールは自分がこの曲を録音したとき想像した自分の64歳よりも、実際自分がなった64歳はずっと若々しいと感じたのではないだろうか。ポールにしろ、ディラン様にしろ、ストーンズにしろ、そのお仲間で今でも現役で頑張っているみんな、そしてマイクやトムさんも暖炉の前でのんびりしているだけではなく、世界を飛び回り、最高にロックでイカしている。

さて、この曲のカバーとなると、たくさんあるそうだが、目についたのはジョン・デンバーのバージョン。シンプルでもの凄く上手くて良い。ジョン・デンバーが64歳になる前に亡くなってしまったのは、本当に残念だ。

Stephen / Steven ― 2014/10/25 20:29

ディラン様ラジオこと [Theme Time Radio Hour] で、ディランは「番組のテーマがネタ切れになるような心配はない、名前一つでも番組が一つできる」という一例として 、"Joe" をテーマにしたことがある。

今回の記事は、この伝でいく。「スティーヴン」という名前について。

なぜ「スティーヴン」なのか。iPodに入っているアーチスト名をアルファベットを Z から逆行して順番に聞いているうちに、「スティーヴン」というファースト・ネームのアーチストが多いことに気付いたからだ。

私はロック・ファンなのでアーチスト名は圧倒的に「バンド名」であることが多い。私の iPod に入っている個人名で確認してみると、ファースト・ネームで一番多いアーチストは、「スティーヴン」だった。

スティーヴン・スティルス Stephen Stills

スティーヴ・アール Steve Earle

スティーヴ・ミラー Steve Miller

スティーヴ・ウィンウッド Steve Winwood

スティーヴィー・レイ・ヴォーン Stevie Ray Vaughan

スティーヴィー・ワンダー Stevie Wonder

Steve や Stevie は Steven の愛称・短縮形。Steven は日本語では「スティーヴン」と表記するし、Stephen も同じ発音だ。

ウィキペディアを見ると、この名前はギリシャ語で「冠」を意味する「ステファノス」が原型。最初の殉教者と言われている聖ステファノの影響で、キリスト教圏の男子の名前としてポピュラーになった。元が「ステファノス」ということで、英語での綴りも本来は Stephen だったが、やがて発音に近い Steven と綴られる方が一般的になったようだ。

エアロスミスのヴォーカリストと、ハートブレイカーズのドラマーは Steven。"Oh! Susanna" などで有名なアメリカの作曲家は Stephen。

"-phen" に引っぱられて「ステファン,シュテファン」と読みたくなるが、これはドイツ語などヨーロッパ大陸圏の発音で、英語ではあくまでも「スティーヴン」。

ノルマン王朝ウィリアム一世以降のイングランド(およびUK)の国王のなかで、スティーヴンという名前は一人しか居ない。12世紀、ヘンリー1世と2世の間に、ブロア家ただ一人の国王として君臨したスティーヴン王である。

さすがに中世なので、英語では Stephen と綴る。

「君臨した」とは言え、その治世は伯父ヘンリー1世の娘マチルダとの王位争いに明け暮れ、安定したものではなかった。評判の良い国王とは言えず、英語圏ではポピュラーな名前の割に、その後国王としてスティーヴンを名乗る人はでなかった。「ジョン王」と同じような物か。

ちなみに、英国王で一人しかいない名前は、ジョン,スティーヴン,アン,ヴィクトリアの4名。

さて、スティーヴンの曲を一つあげる。

私は誰のファンかと聞かれてスティーヴ・ミラーと答えることはまずないと思うが、アルバムは意外と持っていた。ライブアルバムも含めて6作品。 "Suger Baby" や、"The Joker", "Fly Like a Eagle" が名曲なのは言うまでもない。ここでは、アルバム [The Joker] の最後を飾る、"Something to Believe in"。

このカッコ悪さ大爆発のレコード・ジャケットからはまったく想像できない、シンプルで美しく、しみ通るような優しい名曲。簡単にサビには進まず、穏やかにAメロとBメロを繰り返す。そしていよいよ迎えるサビで胸がいっぱいになる。

「おやすみ、いとしい人 ぼくが子守歌をうたってあげよう」という歌詞も美しい。平易で、訥々とした愛情が胸をうつ。

「山を流れる小川のように きみの夢をおだやかに 山の湖面が映し出す風景のように きみが目覚めたとき そばにいてあげる」…

今回の記事は、この伝でいく。「スティーヴン」という名前について。

なぜ「スティーヴン」なのか。iPodに入っているアーチスト名をアルファベットを Z から逆行して順番に聞いているうちに、「スティーヴン」というファースト・ネームのアーチストが多いことに気付いたからだ。

私はロック・ファンなのでアーチスト名は圧倒的に「バンド名」であることが多い。私の iPod に入っている個人名で確認してみると、ファースト・ネームで一番多いアーチストは、「スティーヴン」だった。

スティーヴン・スティルス Stephen Stills

スティーヴ・アール Steve Earle

スティーヴ・ミラー Steve Miller

スティーヴ・ウィンウッド Steve Winwood

スティーヴィー・レイ・ヴォーン Stevie Ray Vaughan

スティーヴィー・ワンダー Stevie Wonder

Steve や Stevie は Steven の愛称・短縮形。Steven は日本語では「スティーヴン」と表記するし、Stephen も同じ発音だ。

ウィキペディアを見ると、この名前はギリシャ語で「冠」を意味する「ステファノス」が原型。最初の殉教者と言われている聖ステファノの影響で、キリスト教圏の男子の名前としてポピュラーになった。元が「ステファノス」ということで、英語での綴りも本来は Stephen だったが、やがて発音に近い Steven と綴られる方が一般的になったようだ。

エアロスミスのヴォーカリストと、ハートブレイカーズのドラマーは Steven。"Oh! Susanna" などで有名なアメリカの作曲家は Stephen。

"-phen" に引っぱられて「ステファン,シュテファン」と読みたくなるが、これはドイツ語などヨーロッパ大陸圏の発音で、英語ではあくまでも「スティーヴン」。

ノルマン王朝ウィリアム一世以降のイングランド(およびUK)の国王のなかで、スティーヴンという名前は一人しか居ない。12世紀、ヘンリー1世と2世の間に、ブロア家ただ一人の国王として君臨したスティーヴン王である。

さすがに中世なので、英語では Stephen と綴る。

「君臨した」とは言え、その治世は伯父ヘンリー1世の娘マチルダとの王位争いに明け暮れ、安定したものではなかった。評判の良い国王とは言えず、英語圏ではポピュラーな名前の割に、その後国王としてスティーヴンを名乗る人はでなかった。「ジョン王」と同じような物か。

ちなみに、英国王で一人しかいない名前は、ジョン,スティーヴン,アン,ヴィクトリアの4名。

さて、スティーヴンの曲を一つあげる。

私は誰のファンかと聞かれてスティーヴ・ミラーと答えることはまずないと思うが、アルバムは意外と持っていた。ライブアルバムも含めて6作品。 "Suger Baby" や、"The Joker", "Fly Like a Eagle" が名曲なのは言うまでもない。ここでは、アルバム [The Joker] の最後を飾る、"Something to Believe in"。

このカッコ悪さ大爆発のレコード・ジャケットからはまったく想像できない、シンプルで美しく、しみ通るような優しい名曲。簡単にサビには進まず、穏やかにAメロとBメロを繰り返す。そしていよいよ迎えるサビで胸がいっぱいになる。

「おやすみ、いとしい人 ぼくが子守歌をうたってあげよう」という歌詞も美しい。平易で、訥々とした愛情が胸をうつ。

「山を流れる小川のように きみの夢をおだやかに 山の湖面が映し出す風景のように きみが目覚めたとき そばにいてあげる」…

Jack Bruce ― 2014/10/28 21:34

告知

ニューヨーク・ツアー・レポートを、Cool Dry Place にアップしました!

ジャック・ブルースが亡くなったというニュースを聞いた。71歳。

私にとってのジャック・ブルースは即ち、クリームのベーシスト,ボーカリストということになる。それ以外の彼は知らない。

クリームは、社会人になってCDをあれこれ買えるようになった頃、かなり聴いていた。しかし、最近はさっぱり聴かない。ブルースが亡くなったということで、改めて一通り聴いてみた。

かなり頻繁に聴いていた理由は、やはりまず楽曲の良さ。一つ一つの曲が格好良くてイカした名曲。それを三人のパワフルな演奏で堂々と押し出す感じが、また格好良い。この頃のクラプトンにはいけ好かない「余裕」というものがなくて、がむしゃらな一途さが感じられる。

これも好きな曲の一つ。タイトルも格好良い。"Tales Of Brave Ulysses"

一方で、クリームをあまり聴かなくなった理由もよく分かった。

私はダラダラと長いジャム,インプロヴィゼーション(即興演奏)が苦手なのだ。他のジャンルでも駄目なため、ジャズもかなりの部分で苦手である。

ロックの良さは短い時間に、緩急,高低,アクセント,流れを上手い構成で配置する、手頃感だと思っている。クリームの三人の熱く、長い「バトル」は私には退屈。特にドラム・ソロは本気で存在意義が分からない。ドラム・ソロは8小節が限度だろう。

要するにクリームのライブの良さを理解できないのだ。これではクリームの良さの半分も理解できないというわけ。

残念といえば残念。スタジオ録音の楽曲の一つ一つは好きなだけに、惜しい。

ジャック・ブルースが亡くなって、彼らしさ、クリームらしさが苦手であることを再認識するのは皮肉なことだが、仕方がない。

インプロヴィゼーションが苦手でも、クリームが伝説の名バンドであることには変わらないし、ライブはともかくとして、クリームを再評価して聴く気持ちにもなった。

ジャック・ブルースの履歴を見ると、クリームの前は短期間だがマンフレッド・マンに在籍したことがあるとのこと。これは驚き。クラウス・フォアマン加入前に在籍したそうだ。

この "Pretty Flamingo" は、ブルースが参加している曲。

別にブルースでなくてはいけないという理由はなさそうだが、こういう切なくて可愛い曲に彼が参加していたというのも、ロック史の一幕だ。

R.P.S.,Jack Bruce.

ニューヨーク・ツアー・レポートを、Cool Dry Place にアップしました!

ジャック・ブルースが亡くなったというニュースを聞いた。71歳。

私にとってのジャック・ブルースは即ち、クリームのベーシスト,ボーカリストということになる。それ以外の彼は知らない。

クリームは、社会人になってCDをあれこれ買えるようになった頃、かなり聴いていた。しかし、最近はさっぱり聴かない。ブルースが亡くなったということで、改めて一通り聴いてみた。

かなり頻繁に聴いていた理由は、やはりまず楽曲の良さ。一つ一つの曲が格好良くてイカした名曲。それを三人のパワフルな演奏で堂々と押し出す感じが、また格好良い。この頃のクラプトンにはいけ好かない「余裕」というものがなくて、がむしゃらな一途さが感じられる。

これも好きな曲の一つ。タイトルも格好良い。"Tales Of Brave Ulysses"

一方で、クリームをあまり聴かなくなった理由もよく分かった。

私はダラダラと長いジャム,インプロヴィゼーション(即興演奏)が苦手なのだ。他のジャンルでも駄目なため、ジャズもかなりの部分で苦手である。

ロックの良さは短い時間に、緩急,高低,アクセント,流れを上手い構成で配置する、手頃感だと思っている。クリームの三人の熱く、長い「バトル」は私には退屈。特にドラム・ソロは本気で存在意義が分からない。ドラム・ソロは8小節が限度だろう。

要するにクリームのライブの良さを理解できないのだ。これではクリームの良さの半分も理解できないというわけ。

残念といえば残念。スタジオ録音の楽曲の一つ一つは好きなだけに、惜しい。

ジャック・ブルースが亡くなって、彼らしさ、クリームらしさが苦手であることを再認識するのは皮肉なことだが、仕方がない。

インプロヴィゼーションが苦手でも、クリームが伝説の名バンドであることには変わらないし、ライブはともかくとして、クリームを再評価して聴く気持ちにもなった。

ジャック・ブルースの履歴を見ると、クリームの前は短期間だがマンフレッド・マンに在籍したことがあるとのこと。これは驚き。クラウス・フォアマン加入前に在籍したそうだ。

この "Pretty Flamingo" は、ブルースが参加している曲。

別にブルースでなくてはいけないという理由はなさそうだが、こういう切なくて可愛い曲に彼が参加していたというのも、ロック史の一幕だ。

R.P.S.,Jack Bruce.

最近のコメント