Matching Cloths ― 2010/09/02 23:59

これまでの認識では、トムには(あれでも)スタイリストがついていて、他のハートブレイカーズ・メンバーはそれぞれ好きなものを着てステージに上がっている、ということになっていた。

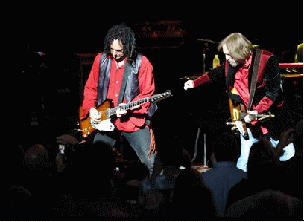

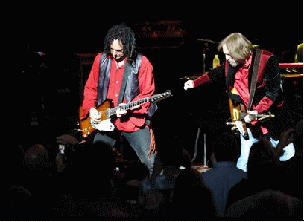

しかし、私は自分の目で見たライブから察して、トムとマイクはお揃いとまでは言わないまでも、それなりにマッチする服装に、合わせているのではないかと思うようになった。私が見たステージでは、二人とも黒いベストで、シャツの色こそ違うが、赤・暖色系のスカーフをしているところが、仄かにオソロになっていた。

今回のツアーにおける二人の写真を見ていると、開始早々のころは、二人ともジャケットを着て登場し、脱ぐと黒いベストを着るという点のみ、共通していた。シャツやスカーフの色は特に合せていなかったようで、マイクがトムと全然合わない黄色いシャツを着ていることもあった(トムは髪の色のせいなのか、あまり黄色系を着ないと思うのだが、どうだろう?ちなみに、マイクが倒れたとき、ステージ復帰後はこの黄色シャツに着替えていた。体を冷やすために水でもかけられて、着替えたのだろうか…?)

それが、第3レグになるあたりから、なんとなく調和を取り始めているように見えるのだが…

まだそれほどでもないけど…

なんとなく合ってきて

色違いのおそろ?…SMAPみたい?

かなりオシャレな合わせ方!

青系の日は青系で統一して…

絶対、オソロにしてるよね!?

齢六十にして、いったい何に目覚めたんだ。「俺達、ビートルズにあこがれたのに、オソロ着てない!着ようぜ!」などと発案して、あの二人以外全員に却下されたのだろうか?「お前ら二人で勝手にやれ!」

実は、マイクが密偵(忍者)を放ってトムさんの楽屋を偵察させ、勝手にオソロにしているのかも。時々、トムさんの気が急に変わると、合わなくなったりするわけ。

その一方で、ベンモントとロンも、紫のシャツなんてオシャレに来てる事もあるので、なかなか油断ならない…。

ツアーも、しばしの休みにはいり、今月半ばからいよいよ最終レグに入る。トムさんとマイクの衣装から、眼が離せない…!

しかし、私は自分の目で見たライブから察して、トムとマイクはお揃いとまでは言わないまでも、それなりにマッチする服装に、合わせているのではないかと思うようになった。私が見たステージでは、二人とも黒いベストで、シャツの色こそ違うが、赤・暖色系のスカーフをしているところが、仄かにオソロになっていた。

今回のツアーにおける二人の写真を見ていると、開始早々のころは、二人ともジャケットを着て登場し、脱ぐと黒いベストを着るという点のみ、共通していた。シャツやスカーフの色は特に合せていなかったようで、マイクがトムと全然合わない黄色いシャツを着ていることもあった(トムは髪の色のせいなのか、あまり黄色系を着ないと思うのだが、どうだろう?ちなみに、マイクが倒れたとき、ステージ復帰後はこの黄色シャツに着替えていた。体を冷やすために水でもかけられて、着替えたのだろうか…?)

それが、第3レグになるあたりから、なんとなく調和を取り始めているように見えるのだが…

まだそれほどでもないけど…

なんとなく合ってきて

色違いのおそろ?…SMAPみたい?

かなりオシャレな合わせ方!

青系の日は青系で統一して…

絶対、オソロにしてるよね!?

齢六十にして、いったい何に目覚めたんだ。「俺達、ビートルズにあこがれたのに、オソロ着てない!着ようぜ!」などと発案して、あの二人以外全員に却下されたのだろうか?「お前ら二人で勝手にやれ!」

実は、マイクが密偵(忍者)を放ってトムさんの楽屋を偵察させ、勝手にオソロにしているのかも。時々、トムさんの気が急に変わると、合わなくなったりするわけ。

その一方で、ベンモントとロンも、紫のシャツなんてオシャレに来てる事もあるので、なかなか油断ならない…。

ツアーも、しばしの休みにはいり、今月半ばからいよいよ最終レグに入る。トムさんとマイクの衣装から、眼が離せない…!

レポート・アップとbeatleg ― 2010/09/05 22:34

一部記事訂正。[Free Fallin'] → [Full Moon Fever]

実は、遠征レポート[Transfer & Hotel] も一部直している。一番大事な(?)心の叫びのところ。

私の持病。日付間違え病、NY方向音痴、そして一番重症なのが、誤字脱字。これは遺伝である。

やっと今回の遠征レポートが書きあがった。Cool Dry Placeにアップしたので、楽しんでいただきたい。

もはや正規盤に関する記述がおそろかになるほど、マニアな音楽雑誌、beatleg magazine は、「どうしてトム・ペティは日本で理解されていないのか」という力作特集記事を組んでいる。

昔、この雑誌を見ていたら、音楽師匠のTさんに、「そういう物を若い女性が読むんじゃありません!」と言われたことがある。

あっぱれ、よくぞ特集してくれたと思う。

その一方、オフィシャル盤レビューから [Playback] や、[Greatest Hits] が抜けているのはどいうしことかと思ったりもするのだが。[Live Anthology] も必聴アイテムとして何度も話題に上る割に、オフィシャル盤紹介からは抜けている。

正規盤ではないライブ音源の解説はさすが。私はこっちの方面には手を出す気配もないが、とても興味深い。

個人的におもしろかったのは、トム・ペティのインタビュー。内容的にはジョージがトムさんにショウガ湯を処方する話が好き。それ以外はそれほど目新しい話題はないのだが…。

やはり翻訳のしかたが興味深い。トムの一人称が「俺」になっていて、口調も少しラフ。

私の翻訳では、ほとんど「ぼく」にしている。トムが自分の実際のセリフを再現するときには「俺」を使うのだが、インタビューに答えるときの彼は、比較的丁寧に、ゆっくりと、文法的にも整然と話す人なので、「ぼく」のイメージがついているのだ。

昔、来日したトムを取材したカメラマンが、「思慮深そうな、おとなしく礼儀正しい青年」と評していたことも、影響している。

さすがにここは意見が合わないな…と思う点も、いくつかある。

アルバム [Into the great wide open] の評価については、私の評価が最上級なため、合うはずもない。

基本的に、TP&HBファンは [Full Moon Fever] と [Into the great wide open] のサウンド作ってくれた、ジェフ・リンには感謝していると思うのだが、どうだろう…。スタンが後に抜けたことや、ベンモントが手法について不満を漏らしていたことに、こだわり過ぎではないだろうか?トムとマイクは彼らなりに当然満足で、ジェフを愛しているし、感謝もしている。だから友人関係も続いているし、また一緒に仕事もしている。

ベンモントだって「ジェフはとても親切だった」とコメントしている。バンドメンバー間の問題はジェフ・リンではなく、ハートブレイカーズ自身だったはず。

私はあの2作品が大好きなので、意見が合わなければ、そのプロデューサーに対する評価が合わないのも仕方なしか。

TP&HBのルックスに関する感覚の違いは、どうしようもない。トムは「ウィルベリーズの中で、一人だけ若くて奇麗なかわい子ちゃん」というのが女子ファンの大方の意見であって、その存在感はハートブレイカーズの中でも同様。デニー・コーデルの「ルックスも良いし」というコメントには、大真面目に同意している。

男子にとっては、あの典型的なハンサム君であるベンモントが「つかみどころがない」顔なのか?!こうなると男女間の相違の問題になってしまう。マイクの格好良さは、説明するのもバカバカしくなる。あのシャイで、控え目なのに、すごいプレイをする格好良さは、視覚的にも最上級なのに。

遠征レポートでは書ききれなかったことだが、TP&HBのライブが終了した後の、Kさんと私の会話はかなりの傑作だった。およそ還暦を迎える男性を見たあとの感想とは思えない…要するに萌え語りがすさまじく炸裂して、とんでもない事になっていた。英語環境の中でしかできないほどの会話だったのだが、楽しかった。

「どうして理解されていないのか」は、私にはつぶさには分らない。せいぜい「TP&HBの音楽に興味がないから。もしくは、単に知る機会を逸しただけ」…くらいしか言えない。見さえすれば、Kさんと私のような、女子トークが炸裂してしまうのだから。

ともあれ、あれだけ欧米と、日本での認知度に落差があると、「理解されない理由」を論じてみたくもなる。素晴らしい特集だと、感謝している。

でも、私は「なぜ素晴らしいのか」の方を、もう少し展開してほしかった。私の趣味としては、ディランやジョージとの邂逅や、マイクやベンモントのバンド外での活動も十分魅力的な話題だと思うのだが。

実は、遠征レポート[Transfer & Hotel] も一部直している。一番大事な(?)心の叫びのところ。

私の持病。日付間違え病、NY方向音痴、そして一番重症なのが、誤字脱字。これは遺伝である。

やっと今回の遠征レポートが書きあがった。Cool Dry Placeにアップしたので、楽しんでいただきたい。

もはや正規盤に関する記述がおそろかになるほど、マニアな音楽雑誌、beatleg magazine は、「どうしてトム・ペティは日本で理解されていないのか」という力作特集記事を組んでいる。

昔、この雑誌を見ていたら、音楽師匠のTさんに、「そういう物を若い女性が読むんじゃありません!」と言われたことがある。

あっぱれ、よくぞ特集してくれたと思う。

その一方、オフィシャル盤レビューから [Playback] や、[Greatest Hits] が抜けているのはどいうしことかと思ったりもするのだが。[Live Anthology] も必聴アイテムとして何度も話題に上る割に、オフィシャル盤紹介からは抜けている。

正規盤ではないライブ音源の解説はさすが。私はこっちの方面には手を出す気配もないが、とても興味深い。

個人的におもしろかったのは、トム・ペティのインタビュー。内容的にはジョージがトムさんにショウガ湯を処方する話が好き。それ以外はそれほど目新しい話題はないのだが…。

やはり翻訳のしかたが興味深い。トムの一人称が「俺」になっていて、口調も少しラフ。

私の翻訳では、ほとんど「ぼく」にしている。トムが自分の実際のセリフを再現するときには「俺」を使うのだが、インタビューに答えるときの彼は、比較的丁寧に、ゆっくりと、文法的にも整然と話す人なので、「ぼく」のイメージがついているのだ。

昔、来日したトムを取材したカメラマンが、「思慮深そうな、おとなしく礼儀正しい青年」と評していたことも、影響している。

さすがにここは意見が合わないな…と思う点も、いくつかある。

アルバム [Into the great wide open] の評価については、私の評価が最上級なため、合うはずもない。

基本的に、TP&HBファンは [Full Moon Fever] と [Into the great wide open] のサウンド作ってくれた、ジェフ・リンには感謝していると思うのだが、どうだろう…。スタンが後に抜けたことや、ベンモントが手法について不満を漏らしていたことに、こだわり過ぎではないだろうか?トムとマイクは彼らなりに当然満足で、ジェフを愛しているし、感謝もしている。だから友人関係も続いているし、また一緒に仕事もしている。

ベンモントだって「ジェフはとても親切だった」とコメントしている。バンドメンバー間の問題はジェフ・リンではなく、ハートブレイカーズ自身だったはず。

私はあの2作品が大好きなので、意見が合わなければ、そのプロデューサーに対する評価が合わないのも仕方なしか。

TP&HBのルックスに関する感覚の違いは、どうしようもない。トムは「ウィルベリーズの中で、一人だけ若くて奇麗なかわい子ちゃん」というのが女子ファンの大方の意見であって、その存在感はハートブレイカーズの中でも同様。デニー・コーデルの「ルックスも良いし」というコメントには、大真面目に同意している。

男子にとっては、あの典型的なハンサム君であるベンモントが「つかみどころがない」顔なのか?!こうなると男女間の相違の問題になってしまう。マイクの格好良さは、説明するのもバカバカしくなる。あのシャイで、控え目なのに、すごいプレイをする格好良さは、視覚的にも最上級なのに。

遠征レポートでは書ききれなかったことだが、TP&HBのライブが終了した後の、Kさんと私の会話はかなりの傑作だった。およそ還暦を迎える男性を見たあとの感想とは思えない…要するに萌え語りがすさまじく炸裂して、とんでもない事になっていた。英語環境の中でしかできないほどの会話だったのだが、楽しかった。

「どうして理解されていないのか」は、私にはつぶさには分らない。せいぜい「TP&HBの音楽に興味がないから。もしくは、単に知る機会を逸しただけ」…くらいしか言えない。見さえすれば、Kさんと私のような、女子トークが炸裂してしまうのだから。

ともあれ、あれだけ欧米と、日本での認知度に落差があると、「理解されない理由」を論じてみたくもなる。素晴らしい特集だと、感謝している。

でも、私は「なぜ素晴らしいのか」の方を、もう少し展開してほしかった。私の趣味としては、ディランやジョージとの邂逅や、マイクやベンモントのバンド外での活動も十分魅力的な話題だと思うのだが。

ジェ ― 2010/09/08 20:51

今回の記事は、「Into the great wide open の良さを語ろうキャンペーン」とか、「ベンモントの美男子加減を教えてやる!」などを考えていたのだ。それらが済めば、南北戦争記事も書きたいし、私にTP&HB以外の話題を期待している人もいるかもしれないじゃないか。

しかし、それを巨大なパワーで妨害する不埒なモンスターが…!

わぁ、何だこれは!何だこの破壊的ラブリー髭オヤジは!!だめだ、あらがえない!アレに何かねだられたら絶対断れない!ジョージ直伝か…。

撮影したカメラマンの腕が良いのか。そう言えば、MOJOフォトセッションは、マイクも異常に可愛く撮影されている。そもそも、被写体が女優。キメる時はキメる…!道理でステージ上でも美人炸裂だったわけだ!

私のおバカトークはともかく。これは、TP&HBのオフィシャルページで紹介されていた、[Sound and Vision magazine] の表紙。もちろん、中にはトム・ぺティのインタビューが収録されている。

プリントアウトして、一通り読んでみたのだが、ある個所でひどく戸惑ってしまった。おなじみの「あの人」が登場する下りだ。

When I met Je. Lynne and we were going to do Full Moon Fever, he said, “No slaves.” He was gonna do 24 tracks. And I said, “Not 48?” And he said, “No, none of that.” We learned a lot of tricks from him about how to do that kind of record. Je. likes doing a lot of overdubs. Like a background “ooh” or “ahh” — we’d keep the time in our head and sing it a cappella, using 5 or 6 tracks of voice on a 16-track. We’d mix that down to 2 tracks, and fly it back to 1 track on the 24-track. We’d record all that after the end of the song. So we gave ourselves all kinds of space. Jeff was really good at making a chalk mark on the tape.

"Je. Lynne" ?!

"Je." はいったい何なのか?一番考えられるのが、"ff" が誤植でピリオドにされてしまったケース。

しかし、2回も間違えるだろうか?しかもエフを二つという何の変哲もない字の並びで、誤植されるシチュエーションが良く分からない。私の本名じゃあるまいし。

もう一つ考えられるのは、トムさんが実際にジェフ・リンのことを、「ジェ」と呼んだケース。

これは、イギリスのコメディ・デュオであるザ・マイティ・ブーシュのノエル・フィールディングが、相棒のジュリアン・バラットのことを度々「Ju, ジュ」と呼ぶ例がある。もしやトムさん、ジェフを「ジェ」と呼んでいるのか?「ボートの三人男」の"J"みたいに?

しかし、「ジュリアン」を「ジュ」と呼ぶならともかく、元々「ジェフリー」の短縮形である「ジェフ」を更に短くする必要などあるだろうか?しかもピリオド?省略を表すピリオド…?!

たぶん、誤植だろう。

それにしても、これが目に付いてしまって、内容を覚えていない。肝心なのは [MOJO] なのに、ジェ・リンがやたらと「ウ~!」とか、「ア~!」とか歌わせたことばかり記憶に残っている。もう一度読み直さなければ。

しかし、それを巨大なパワーで妨害する不埒なモンスターが…!

わぁ、何だこれは!何だこの破壊的ラブリー髭オヤジは!!だめだ、あらがえない!アレに何かねだられたら絶対断れない!ジョージ直伝か…。

撮影したカメラマンの腕が良いのか。そう言えば、MOJOフォトセッションは、マイクも異常に可愛く撮影されている。そもそも、被写体が女優。キメる時はキメる…!道理でステージ上でも美人炸裂だったわけだ!

私のおバカトークはともかく。これは、TP&HBのオフィシャルページで紹介されていた、[Sound and Vision magazine] の表紙。もちろん、中にはトム・ぺティのインタビューが収録されている。

プリントアウトして、一通り読んでみたのだが、ある個所でひどく戸惑ってしまった。おなじみの「あの人」が登場する下りだ。

When I met Je. Lynne and we were going to do Full Moon Fever, he said, “No slaves.” He was gonna do 24 tracks. And I said, “Not 48?” And he said, “No, none of that.” We learned a lot of tricks from him about how to do that kind of record. Je. likes doing a lot of overdubs. Like a background “ooh” or “ahh” — we’d keep the time in our head and sing it a cappella, using 5 or 6 tracks of voice on a 16-track. We’d mix that down to 2 tracks, and fly it back to 1 track on the 24-track. We’d record all that after the end of the song. So we gave ourselves all kinds of space. Jeff was really good at making a chalk mark on the tape.

"Je. Lynne" ?!

"Je." はいったい何なのか?一番考えられるのが、"ff" が誤植でピリオドにされてしまったケース。

しかし、2回も間違えるだろうか?しかもエフを二つという何の変哲もない字の並びで、誤植されるシチュエーションが良く分からない。私の本名じゃあるまいし。

もう一つ考えられるのは、トムさんが実際にジェフ・リンのことを、「ジェ」と呼んだケース。

これは、イギリスのコメディ・デュオであるザ・マイティ・ブーシュのノエル・フィールディングが、相棒のジュリアン・バラットのことを度々「Ju, ジュ」と呼ぶ例がある。もしやトムさん、ジェフを「ジェ」と呼んでいるのか?「ボートの三人男」の"J"みたいに?

しかし、「ジュリアン」を「ジュ」と呼ぶならともかく、元々「ジェフリー」の短縮形である「ジェフ」を更に短くする必要などあるだろうか?しかもピリオド?省略を表すピリオド…?!

たぶん、誤植だろう。

それにしても、これが目に付いてしまって、内容を覚えていない。肝心なのは [MOJO] なのに、ジェ・リンがやたらと「ウ~!」とか、「ア~!」とか歌わせたことばかり記憶に残っている。もう一度読み直さなければ。

Oh Well ― 2010/09/11 21:41

相も変わらず、トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズしか聞けない状態が続いている。どうも彼ら以外を聞こうという気持ちが起きない。ついこのあいだ、至近距離で彼らのライブを見てしまうと、こうもなるものか。

ライブではすっかりお馴染みになったカバー曲が、"Oh Well"。オリジナルはフリートウッド・マック。1960年代末の作品。BBCセッションの映像がある。

これは格好良い!

フリートウッド・マックについては、私は全くの無知だ。イメージとしては、「70年代にリンジー・バッキンガムと、スティーヴィー・ニックスが居たバンド」なのだが、私は女性ヴォーカルにほとんど興味がないので、聴いたことがない。しかし、この "Oh Well" は、ピーター・グリーンが居た初期の男子編成。好みだ。ドラマーのミック・フリートウッドは、一時ジョージと義理の兄弟だった。

こういう物を見てしまうと、やはり60年代という時代の凄さを思い知らされる。三人ギタリストという画期的な編成。この曲の演奏は一人マラカス専任だが。二人のギタリストが、そろってレス・ポールという大胆で迫力のある思いきりの良さが、60年代という時代の魔術なのだろうか。初期アルバムを買ってみよう。

ブレイク明けのタイミングがあわず、ちょっと笑ってしまっているのがご愛敬。

こちらはTP&HB,今回のツアーにおけるパフォーマンスの、オーディエンス・ショット。TP&HBバージョンでは、トムが「トリモモ肉」と一部で呼ばれているマラカスを振りながら歌うのがおなじみのスタイルになっている。

最前列だったのか、近すぎてマイクとトムが一ショットに収まらない。とにかくマイクが格好良い!その前を赤シャツが横切る!シャカシャカシャカシャカシャカシャカ………今、何か通った?

トムが調子に乗っておしりを振るのは許してください。本当に可愛いんです。"You Don't Know How It Feels" よりはラブリーダンスも抑えめなんです!

私が見たときもちょっと笑ってしまったのだが、ブレイク明けのドラムの飛び込みタイミングに、一瞬トムの動きが遅れるのが可笑しい。おそらく、彼は音を聞いてしまっているのだろう。あくまでも、ダンサーではなく、ミュージシャンなトム・ペティ。

マイクのギタープレイの炸裂について言うと、私が見たとき、ちょっと盛り上がり過ぎて尺が合わず、はみ出してしまった瞬間があって、笑ってしまっていた。そんなマイクも格好良くて、可愛くて素敵だった…。

やはり、TP&HBしか頭にない時期が続きそうだ。

ライブではすっかりお馴染みになったカバー曲が、"Oh Well"。オリジナルはフリートウッド・マック。1960年代末の作品。BBCセッションの映像がある。

これは格好良い!

フリートウッド・マックについては、私は全くの無知だ。イメージとしては、「70年代にリンジー・バッキンガムと、スティーヴィー・ニックスが居たバンド」なのだが、私は女性ヴォーカルにほとんど興味がないので、聴いたことがない。しかし、この "Oh Well" は、ピーター・グリーンが居た初期の男子編成。好みだ。ドラマーのミック・フリートウッドは、一時ジョージと義理の兄弟だった。

こういう物を見てしまうと、やはり60年代という時代の凄さを思い知らされる。三人ギタリストという画期的な編成。この曲の演奏は一人マラカス専任だが。二人のギタリストが、そろってレス・ポールという大胆で迫力のある思いきりの良さが、60年代という時代の魔術なのだろうか。初期アルバムを買ってみよう。

ブレイク明けのタイミングがあわず、ちょっと笑ってしまっているのがご愛敬。

こちらはTP&HB,今回のツアーにおけるパフォーマンスの、オーディエンス・ショット。TP&HBバージョンでは、トムが「トリモモ肉」と一部で呼ばれているマラカスを振りながら歌うのがおなじみのスタイルになっている。

最前列だったのか、近すぎてマイクとトムが一ショットに収まらない。とにかくマイクが格好良い!その前を赤シャツが横切る!シャカシャカシャカシャカシャカシャカ………今、何か通った?

トムが調子に乗っておしりを振るのは許してください。本当に可愛いんです。"You Don't Know How It Feels" よりはラブリーダンスも抑えめなんです!

私が見たときもちょっと笑ってしまったのだが、ブレイク明けのドラムの飛び込みタイミングに、一瞬トムの動きが遅れるのが可笑しい。おそらく、彼は音を聞いてしまっているのだろう。あくまでも、ダンサーではなく、ミュージシャンなトム・ペティ。

マイクのギタープレイの炸裂について言うと、私が見たとき、ちょっと盛り上がり過ぎて尺が合わず、はみ出してしまった瞬間があって、笑ってしまっていた。そんなマイクも格好良くて、可愛くて素敵だった…。

やはり、TP&HBしか頭にない時期が続きそうだ。

About EC ― 2010/09/14 22:33

F1イタリアGP inモンツァ。アロンソのスターティング・グリッド(PP)で、もさダサいおっさんがヘラヘラしていた。

よく見たら、エリック・クラプトンだった。

左のおじさんは、レッド・ブルのコンサルタントだそうだ。ベッテル君はいつのまに4位にになったんだ?

エリック・クラプトンは、五本の指には入らないものの(仕方がないじゃないか、GH, BD, TPHBに、FABとStonesを入れたらもう一杯なんだから)、かなり好きな方のロック・アーチストだ。

60年代は、一人のアーチストとしてより、けっこう好きなジャンルであるブリティッシュ・ブルース・ロックの一味として、とらえている。クラプトンの生涯業績の中でも、私が一番好きなギター・プレイは、ザ・ヤードバーズの [Five Live Yardbirds] の冒頭,"Too Much Monkey Business" だったりする。

70年代になると、ロック・アーチストのエリック・クラプトンとしてかなり好きな時期になる。最初のソロ・アルバムもかなりお気に入りだし、デレク&ザ・ドミノスもクラプトンの作品として、高評価。レイド・バック以降、70年代のアルバムは、いずれも良い曲が入っていて、出来が良いと思う。反則だとは思うが、彼のアルバムの中で一番好きなのは、[Just One Night] だ。

80年代は、あの難しい時代に、良くやったのではないだろうか。80年代風のポップな雰囲気も、嫌いではない。時代には時代に即した生き方がある。

ところが90年代からは、私のクラプトン評価が一変する。彼のソング・ライティング能力は、1989年(アルバム[Journeyman])を最後に枯渇したと思っている。聞きごたえのある良い曲が皆無になってしまった。

ブルース・カバー・アルバムはともかく、オリジナル・アルバムに聞くべき曲があまりにも無いので、プリなんとかやら、レピなんとか言うアルバムは、iPodにも入れてない。[Back Home] は、かろうじてジョージとスティーヴ・ウィンウッドの良さだけで入れている。他の曲はどれも聞くのが面倒臭いほど、退屈。

もう一つ疑問なのは、彼のバンドメンバー選択眼と、バンドマネージメント能力である。メイン(リード)・ギタリストはクラプトンであるとして、そのサポートをしたり、大事なリズム・ギターを担当する人が、近年どうも良くない。去年のライブの時など、たぶんデュアン・オールマン系のブルースっぽいギターを弾かせたら上手いであろう人が、このポジションだったのだが、リズムギター・プレイヤーとしてはどうしようもない感じで、正直言えばバンドワーク的には台無しだという感想を持った。

バンドは分業制である。いくらスライド・ギターをグイグイ弾けても、刻むべきところでまともに刻めない人を入れるという、クラプトンの人選がよく分からない。そういう若手のブルース・ギタリストと共演したいのなら、もう一人まともに刻めるギタリストを入れるべきではないだろうか。

しかし、単なる「ダメになってしまった、過去の偉大なロッカー」で終わらないのが、エリック・クラプトンである。理由は、主に二つ。

ひとつは、彼がジョージ・ハリスンに非常に愛された人だということ。

なんだそりゃと呆れられるだろうが、私は大真面目。ジョージにあれほど愛されるということには、深い意味がある。

ジョージに愛された人たちにとって、ジョージの存在がどれほど巨大であったか。その事が人生にもたらした深い意義を思えば、その重要性は自ずから明白だ。ボブ・ディランにしても、トム・ぺティにしても、マイク・キャンベルにしても、彼らのジョージへの思いを断片的に知るにつけ、音楽云々を抜きにして、彼らの間にあった深い感情そのものに大きな価値を感じ取ることができる。

クラプトンに関しては、二人の男の間に極めて難しい緊張状態が厳然として存在したとしても、結局彼らの愛情が保たれ続けたという点が、際立っている。[Concert for George] の時のクラプトンの素晴らしい働きと、迫真の演奏、その表情を見れば、互いが存在したという二人の人生の意味深さを思い知らされる。最近20年の新曲が良くないにしろ、その人生が浅薄になることは決してあり得ない。

もう一つ特筆すべきは、エリック・クラプトンのギター演奏能力の高さだ。

ソング・ライティング能力が枯渇したにしても、彼自身の古い曲や、カバー曲を演奏する時、プレイヤーとしてのクラプトンは文句なしに凄い。とにかく上手い。尋常ではない練習量が推し量れるし、常にオーディエンスを前にした緊張感のある演奏で、その技術を保とうとする努力も凄まじいものがあるだろう。

この点において、すでにクラプトンはクラシック演奏家の域にあるのではないかと思っている。何か新しい物を作り出すだけが、音楽の価値ではない。既存の音楽をいかに演奏するか。クラプトンほど説得力のある演奏を、どれほどの人ができるだろうか?

結局、クラプトンを誉めているのか、けなしているのかよく分からない記事になってしまった。

ともあれ、彼が私にとって気になるロッカーであることは、間違いない。今月末、久しぶりにクラプトンはオリジナル・アルバムを発表する。新曲の出来には期待していないが、何か聞きどころのあるアルバムであるばと、願っている。

よく見たら、エリック・クラプトンだった。

左のおじさんは、レッド・ブルのコンサルタントだそうだ。ベッテル君はいつのまに4位にになったんだ?

エリック・クラプトンは、五本の指には入らないものの(仕方がないじゃないか、GH, BD, TPHBに、FABとStonesを入れたらもう一杯なんだから)、かなり好きな方のロック・アーチストだ。

60年代は、一人のアーチストとしてより、けっこう好きなジャンルであるブリティッシュ・ブルース・ロックの一味として、とらえている。クラプトンの生涯業績の中でも、私が一番好きなギター・プレイは、ザ・ヤードバーズの [Five Live Yardbirds] の冒頭,"Too Much Monkey Business" だったりする。

70年代になると、ロック・アーチストのエリック・クラプトンとしてかなり好きな時期になる。最初のソロ・アルバムもかなりお気に入りだし、デレク&ザ・ドミノスもクラプトンの作品として、高評価。レイド・バック以降、70年代のアルバムは、いずれも良い曲が入っていて、出来が良いと思う。反則だとは思うが、彼のアルバムの中で一番好きなのは、[Just One Night] だ。

80年代は、あの難しい時代に、良くやったのではないだろうか。80年代風のポップな雰囲気も、嫌いではない。時代には時代に即した生き方がある。

ところが90年代からは、私のクラプトン評価が一変する。彼のソング・ライティング能力は、1989年(アルバム[Journeyman])を最後に枯渇したと思っている。聞きごたえのある良い曲が皆無になってしまった。

ブルース・カバー・アルバムはともかく、オリジナル・アルバムに聞くべき曲があまりにも無いので、プリなんとかやら、レピなんとか言うアルバムは、iPodにも入れてない。[Back Home] は、かろうじてジョージとスティーヴ・ウィンウッドの良さだけで入れている。他の曲はどれも聞くのが面倒臭いほど、退屈。

もう一つ疑問なのは、彼のバンドメンバー選択眼と、バンドマネージメント能力である。メイン(リード)・ギタリストはクラプトンであるとして、そのサポートをしたり、大事なリズム・ギターを担当する人が、近年どうも良くない。去年のライブの時など、たぶんデュアン・オールマン系のブルースっぽいギターを弾かせたら上手いであろう人が、このポジションだったのだが、リズムギター・プレイヤーとしてはどうしようもない感じで、正直言えばバンドワーク的には台無しだという感想を持った。

バンドは分業制である。いくらスライド・ギターをグイグイ弾けても、刻むべきところでまともに刻めない人を入れるという、クラプトンの人選がよく分からない。そういう若手のブルース・ギタリストと共演したいのなら、もう一人まともに刻めるギタリストを入れるべきではないだろうか。

しかし、単なる「ダメになってしまった、過去の偉大なロッカー」で終わらないのが、エリック・クラプトンである。理由は、主に二つ。

ひとつは、彼がジョージ・ハリスンに非常に愛された人だということ。

なんだそりゃと呆れられるだろうが、私は大真面目。ジョージにあれほど愛されるということには、深い意味がある。

ジョージに愛された人たちにとって、ジョージの存在がどれほど巨大であったか。その事が人生にもたらした深い意義を思えば、その重要性は自ずから明白だ。ボブ・ディランにしても、トム・ぺティにしても、マイク・キャンベルにしても、彼らのジョージへの思いを断片的に知るにつけ、音楽云々を抜きにして、彼らの間にあった深い感情そのものに大きな価値を感じ取ることができる。

クラプトンに関しては、二人の男の間に極めて難しい緊張状態が厳然として存在したとしても、結局彼らの愛情が保たれ続けたという点が、際立っている。[Concert for George] の時のクラプトンの素晴らしい働きと、迫真の演奏、その表情を見れば、互いが存在したという二人の人生の意味深さを思い知らされる。最近20年の新曲が良くないにしろ、その人生が浅薄になることは決してあり得ない。

もう一つ特筆すべきは、エリック・クラプトンのギター演奏能力の高さだ。

ソング・ライティング能力が枯渇したにしても、彼自身の古い曲や、カバー曲を演奏する時、プレイヤーとしてのクラプトンは文句なしに凄い。とにかく上手い。尋常ではない練習量が推し量れるし、常にオーディエンスを前にした緊張感のある演奏で、その技術を保とうとする努力も凄まじいものがあるだろう。

この点において、すでにクラプトンはクラシック演奏家の域にあるのではないかと思っている。何か新しい物を作り出すだけが、音楽の価値ではない。既存の音楽をいかに演奏するか。クラプトンほど説得力のある演奏を、どれほどの人ができるだろうか?

結局、クラプトンを誉めているのか、けなしているのかよく分からない記事になってしまった。

ともあれ、彼が私にとって気になるロッカーであることは、間違いない。今月末、久しぶりにクラプトンはオリジナル・アルバムを発表する。新曲の出来には期待していないが、何か聞きどころのあるアルバムであるばと、願っている。

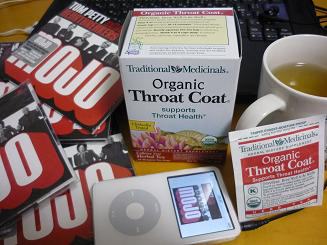

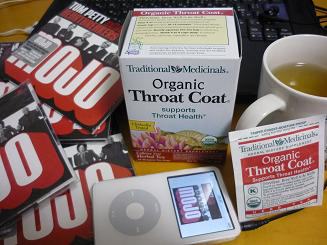

真・Throat Coat ― 2010/09/17 23:50

今日は会議で、私のプレゼンボリュームが大きく、何時間もしゃべりっぱなしだった。会議が終わってもドタバタとして、のどが休まらない。仕事が終わってみると、のどがカラカラになっていた。

そんな時は、トム・ぺティ愛飲のスロート・コート!

最初に試した時は、「レモン・エキナシア」入りのスロート・コートしか手に入らなかったのだが、この度とある好意のおかげで、トムさんが飲んでいるのと同じ、エルムエキス入りのスロート・コートを入手!さっそく試してみた。

諸事情のため、モジョモジョであふれかえる机上。モジョモジョモジョモジョモジョ…

蓋つきマグカップに熱湯と、スロート・コート。しっかり時間をおいて、エキスを抽出。さて、飲んでみましょう。

………あまーい!これ、すごくあまーい!

前回も甘い、甘いとコメントしたのだが、今回はそれに輪をかけて甘い!ハチミツでも入っているんじゃないかというくらい、甘い!

トムさんはライブ本番前、これを楽屋で一人すすり、神経を集中するために籠る。…甘いお茶をすするヒゲおやじ。でもやっぱり可愛い路線を走る。相棒は健康のためにノニだし…。ロックンロール・スターの楽屋に、怪しいクスリや、ジャック・ダニエルが溢れ返っていたのも、今は昔か。

ジョージは「砂糖が入っていない紅茶が嫌い」と言っていたが、お茶の趣味はトムさんと合うかも?そう言えば、ウィルベリーズのVol.1 の裏ジャケットには、ステッカーが沢山張られたギターケースがデザインされているが、その中に「甘露茶」という謎のステッカーがあった。あれ、トムさんのだったのか…。

そんな時は、トム・ぺティ愛飲のスロート・コート!

最初に試した時は、「レモン・エキナシア」入りのスロート・コートしか手に入らなかったのだが、この度とある好意のおかげで、トムさんが飲んでいるのと同じ、エルムエキス入りのスロート・コートを入手!さっそく試してみた。

諸事情のため、モジョモジョであふれかえる机上。モジョモジョモジョモジョモジョ…

蓋つきマグカップに熱湯と、スロート・コート。しっかり時間をおいて、エキスを抽出。さて、飲んでみましょう。

………あまーい!これ、すごくあまーい!

前回も甘い、甘いとコメントしたのだが、今回はそれに輪をかけて甘い!ハチミツでも入っているんじゃないかというくらい、甘い!

トムさんはライブ本番前、これを楽屋で一人すすり、神経を集中するために籠る。…甘いお茶をすするヒゲおやじ。でもやっぱり可愛い路線を走る。相棒は健康のためにノニだし…。ロックンロール・スターの楽屋に、怪しいクスリや、ジャック・ダニエルが溢れ返っていたのも、今は昔か。

ジョージは「砂糖が入っていない紅茶が嫌い」と言っていたが、お茶の趣味はトムさんと合うかも?そう言えば、ウィルベリーズのVol.1 の裏ジャケットには、ステッカーが沢山張られたギターケースがデザインされているが、その中に「甘露茶」という謎のステッカーがあった。あれ、トムさんのだったのか…。

ジョン・レノン・ミュージアム ― 2010/09/20 22:59

遠方からのお客様をご案内して、ジョン・レノン・ミュージアムに出かけた。

私はこれまで、一度だけこのJLMに行ったことがある。ザ・ローリング・ストーンズのライブをさいたまスーパー・アリーナに見に行ったときだ。当然、その時の来館者はほとんど私と同じ「ストーンズのついでにJLM」という人々。全身これ、ストーンズ!…という連中がウヨウヨしていた。

あの時の私の感想と、今回のそれとはあまり変わらなかった。前半の4階でテンションがあがり、後半の5階でどっと下がる。仕方なかろう、前半は音楽に溢れおり、後半は全く音楽的ではないものに支配されている。私はジョン・レノンという音楽的才能に恵まれた、魅力的なロックンローラーのファンなのだ。その音楽の上に、全く音楽的ではない何かが、分厚く覆いかぶさっているようなものには、興味が湧かず、いらいらしてしまう。

さてこのJLM、今月末で閉館するらしい。

ライセンス契約の10年が切れて、それを更新しないとのことだ。それ以外に理由がはっきりしているわけではない。しかし、私は入館者数が足りず、赤字に陥ったせいだと、推測している。それが真実かどうかはともかくとして、もし入場者が少なかったとして、その原因は何だろうかと考えた。

おそらく、最大の問題は場所が悪いことだろう。「さいたま新都心」という場所は、住むには良いかもしれないし、埼玉県という地方にとって重要な場所なのかも知れないが、すくなくとも首都圏の人々を集めるために便利な所とは言いかねる。

神奈川県民である私にとっても、かなりきっちりと電車を調べ上げないと、時間を無駄にする立地だし、電車の本数も多くはない。他地方から東京に来た人たちにとっては、なおさらだろう。

そして、「なぜ埼玉なのか」という、必然性の問題も大きい。なぜ、埼玉県にジョン・レノン・ミュージアムなのか?

リヴァプールにビートルズ博物館(The Beatles Story)があるのは当然だろう。メンフィスにはエルヴィス・ミュージアムがあるだろうし、もしゲインズヴィルにハートブレイカーズ・ミュージアムがあれば、当然と言える。ロンドンや、ニューヨーク、ロサンゼルスも、ロックのメッカとして説得力がある。ギリギリ、東京も武道館がある辺りで許容できるかもしれない。

しかし、埼玉はどうだろう?ジョン・レノンゆかりの地でもなさそうだ。私が「日本にジョン・レノン・ミュージアムができるらしい」と聞いた時、「東京か、軽井沢に違いない」と思った。この二か所は、実際にジョンが滞在している。しかし埼玉には必然性がない。取ってつけたような不自然さが、どうしても拭えない。

どうしても小野洋子という評価の分かれる人物の存在は、無視できない。

ジョン・レノンの生涯において、非常に大きな意味を持った人であることは間違いない。その影響力の大きさは、良い方にも、悪い方にも働いたことは否めないだろう。

その小野洋子に出会う前と出会う後で、ジョンの業績の軽重に差をつけているような表現を、このミュージアムは「していない」と自信を持って言えるだろうか?ショート・フィルムからして、その辺りの居心地の悪さが、最後まで影響してしまった。はっきり言ってしまえば、このミュージアムはジョン・レノンの業績をたどるためのミュージアムではなく、「ジョン・レノンと小野洋子・ミュージアム」。これなら、このミュージアムそのものを表している。

後半5階の展示スペースのバランスを見ても、「小野洋子のミュージアム」であることは、否めないだろう。本来、現代アーチストとしての小野洋子は彼女自身のミュージアムを持っていても、別に悪くはない(入館者が多いかどうかは知らないが)。

小野洋子側の「アート」に引っ張られ過ぎ、ジョン・レノンというロック・ミュージシャンの扱いが、「ミュージシャン」なのか、「現代アーチストの夫」なのか、はたまた「平和運動家」なのか、焦点が定まらなくなってしまった。ロックスター,ジョン・レノンのミュージアムと銘打っていながら、実体がややそれとは乖離している点などは、リピーターを生みにくい条件になったのではないだろうか。

「それを言っちゃあおしめぇよ」と返されそうだが、「常設ミュージアムが維持できるほど、ジョン・レノンはビッグではない」のかも知れない。何せ、音楽はミュージアムに飾って、展示して、みんなで眺めるものではない。ジョン・レノンが残したもののほとんどは音楽であって、それはミュージアムという形式には向いていない。

音楽でミュージアムを形成するには、相当のボリュームが必要 ― それこそ、ビートルズのメンバー全員分とか、60年代ロック黄金期の全てでも必要だろう。さらに上記のようないくつかのネックがあると、さらに維持は難しくなる。

結局、ジョン・レノンを味わうのに必要なのはミュージアムではなく、飽くまでもミュージックだということ。そういうえば、このミュージアムのミュージアム・ショップには、中途半端なグッズはあるものの、ジョンのアルバムは売っていなかった。一番大事な物のはずだが。

それとも、お世辞にもジョン・レノンがやっていたような方向で言う、音楽的才能があるとは思えない小野洋子と、そのミュージアムにとって、アルバムはさして重要ではないのだろうか。そんなことすら、考えさせるJLMだった。

私はこれまで、一度だけこのJLMに行ったことがある。ザ・ローリング・ストーンズのライブをさいたまスーパー・アリーナに見に行ったときだ。当然、その時の来館者はほとんど私と同じ「ストーンズのついでにJLM」という人々。全身これ、ストーンズ!…という連中がウヨウヨしていた。

あの時の私の感想と、今回のそれとはあまり変わらなかった。前半の4階でテンションがあがり、後半の5階でどっと下がる。仕方なかろう、前半は音楽に溢れおり、後半は全く音楽的ではないものに支配されている。私はジョン・レノンという音楽的才能に恵まれた、魅力的なロックンローラーのファンなのだ。その音楽の上に、全く音楽的ではない何かが、分厚く覆いかぶさっているようなものには、興味が湧かず、いらいらしてしまう。

さてこのJLM、今月末で閉館するらしい。

ライセンス契約の10年が切れて、それを更新しないとのことだ。それ以外に理由がはっきりしているわけではない。しかし、私は入館者数が足りず、赤字に陥ったせいだと、推測している。それが真実かどうかはともかくとして、もし入場者が少なかったとして、その原因は何だろうかと考えた。

おそらく、最大の問題は場所が悪いことだろう。「さいたま新都心」という場所は、住むには良いかもしれないし、埼玉県という地方にとって重要な場所なのかも知れないが、すくなくとも首都圏の人々を集めるために便利な所とは言いかねる。

神奈川県民である私にとっても、かなりきっちりと電車を調べ上げないと、時間を無駄にする立地だし、電車の本数も多くはない。他地方から東京に来た人たちにとっては、なおさらだろう。

そして、「なぜ埼玉なのか」という、必然性の問題も大きい。なぜ、埼玉県にジョン・レノン・ミュージアムなのか?

リヴァプールにビートルズ博物館(The Beatles Story)があるのは当然だろう。メンフィスにはエルヴィス・ミュージアムがあるだろうし、もしゲインズヴィルにハートブレイカーズ・ミュージアムがあれば、当然と言える。ロンドンや、ニューヨーク、ロサンゼルスも、ロックのメッカとして説得力がある。ギリギリ、東京も武道館がある辺りで許容できるかもしれない。

しかし、埼玉はどうだろう?ジョン・レノンゆかりの地でもなさそうだ。私が「日本にジョン・レノン・ミュージアムができるらしい」と聞いた時、「東京か、軽井沢に違いない」と思った。この二か所は、実際にジョンが滞在している。しかし埼玉には必然性がない。取ってつけたような不自然さが、どうしても拭えない。

どうしても小野洋子という評価の分かれる人物の存在は、無視できない。

ジョン・レノンの生涯において、非常に大きな意味を持った人であることは間違いない。その影響力の大きさは、良い方にも、悪い方にも働いたことは否めないだろう。

その小野洋子に出会う前と出会う後で、ジョンの業績の軽重に差をつけているような表現を、このミュージアムは「していない」と自信を持って言えるだろうか?ショート・フィルムからして、その辺りの居心地の悪さが、最後まで影響してしまった。はっきり言ってしまえば、このミュージアムはジョン・レノンの業績をたどるためのミュージアムではなく、「ジョン・レノンと小野洋子・ミュージアム」。これなら、このミュージアムそのものを表している。

後半5階の展示スペースのバランスを見ても、「小野洋子のミュージアム」であることは、否めないだろう。本来、現代アーチストとしての小野洋子は彼女自身のミュージアムを持っていても、別に悪くはない(入館者が多いかどうかは知らないが)。

小野洋子側の「アート」に引っ張られ過ぎ、ジョン・レノンというロック・ミュージシャンの扱いが、「ミュージシャン」なのか、「現代アーチストの夫」なのか、はたまた「平和運動家」なのか、焦点が定まらなくなってしまった。ロックスター,ジョン・レノンのミュージアムと銘打っていながら、実体がややそれとは乖離している点などは、リピーターを生みにくい条件になったのではないだろうか。

「それを言っちゃあおしめぇよ」と返されそうだが、「常設ミュージアムが維持できるほど、ジョン・レノンはビッグではない」のかも知れない。何せ、音楽はミュージアムに飾って、展示して、みんなで眺めるものではない。ジョン・レノンが残したもののほとんどは音楽であって、それはミュージアムという形式には向いていない。

音楽でミュージアムを形成するには、相当のボリュームが必要 ― それこそ、ビートルズのメンバー全員分とか、60年代ロック黄金期の全てでも必要だろう。さらに上記のようないくつかのネックがあると、さらに維持は難しくなる。

結局、ジョン・レノンを味わうのに必要なのはミュージアムではなく、飽くまでもミュージックだということ。そういうえば、このミュージアムのミュージアム・ショップには、中途半端なグッズはあるものの、ジョンのアルバムは売っていなかった。一番大事な物のはずだが。

それとも、お世辞にもジョン・レノンがやっていたような方向で言う、音楽的才能があるとは思えない小野洋子と、そのミュージアムにとって、アルバムはさして重要ではないのだろうか。そんなことすら、考えさせるJLMだった。

夜川を下る ― 2010/09/25 21:08

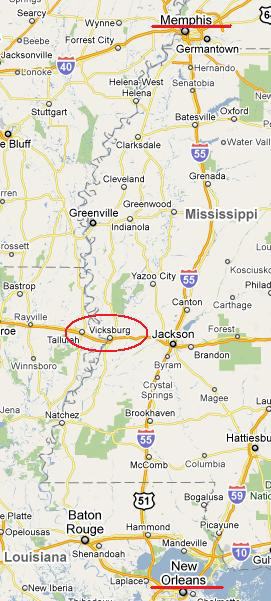

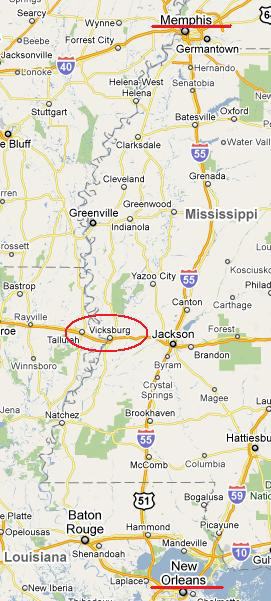

北軍のグラントが、落そうと躍起になっているヴィックスバーグを地図上で確認すると、以下のようになる。

(それにしても、アメリカの地名は同じような名前ばかりが散らばっている…)

大まかに言えば、テネシー州の州大都市メンフィスと、ミシシッピー川河口ニューオーリンズの中間にある、ミシシッピ―川沿いの要衝が、ヴィックスバーグである。

ニューオーリンズや、モービルと言ったメキシコ湾沿いの主な港は、デイヴィッド・ガラファット("Damn the torpedoes !" の記事参照)らの北軍海軍によって押さえられているし、メンフィスもすでに北軍の手に落ちている。しかしその中間のヴィックスバーグが南軍の支配下にある以上、ミシシッピーを制圧したことにはならなかった。

ヴィックスバーグは天然の要塞のようなものだった。ミシシッピー川東岸に位置するのだが、川側は切り立った崖になっている。周囲はバイユーと呼ばれる低湿地が点在する。グラントは、まずは町の東側から攻めようとした。しかし、それが南軍の騎兵の働きや、しっかりした防御姿勢で抵抗する南軍相手に成果を上げられなかったのが、1863年初頭までの状況である。

次にグラントは、町の西側から攻撃をしようと試みた。しかし、地形的には地図もないバイユーの存在に、さらに悩まされることになった。伝染病の蔓延や、悪条件下での長い野営が士気にも影響する。グラントは常に地図制作のために探索を出したり、湾曲するミシシッピー川間に運がを掘削するなどして、士気の維持に心を砕いた。

春になることには、粘り強いグラントもさすがに、西側からのヴィックスバーグ攻撃に見切りをつけた。やはり彼は、当初の考え通り、東から攻めることにしたのである。あまりのんびりしていると、もう一つの西部戦線であるマーフリーズボロ方面から、南軍の援軍が来てしまう。

では、43000もの北軍兵士を、どうやってヴィックスバーグの東側に展開するか。まず、北のメンフィス方面に一度兵士を戻して、川を東側へ渡るという方法。安全だが、一見「後退」とも取れるため、北部連邦マスコミや、リンカーンの心証などを考慮に入れると、グラントには好ましくなかった。

そこでグラントが取った作戦は、「南下して渡河する」というものだった。前述したように、メンフィスは北軍支配下であり、北軍海軍の一部はヴィックスバーグより北側のミシシッピー川に展開していた。

グラントはこの海軍艦隊を、夜の闇に乗じて、ヴィックスバーグの眼下を通過させ、さらに南側に移動させようとした。その移動先には、川の西側を陸路南下した兵士たちが待っており、ここで彼らを軍艦で大量に渡河させようという作戦である。単純で迅速な作戦だが、ヴィックスバーグからの一斉放火を海軍がまともに浴びれば、大損害以外の何物も得ないという、危険性も持っていた。しかし、そこはグラントという将軍向きの男のこと。やる価値はあるとして、決断は下された。

グラントは陸路での兵士の南下を気付かれないよう、シャーマンの部隊を、ヴィックスバーグ北方で活動させるなど、下準備もほどこした。そして4月にはこの作戦は実行に移された。北軍陸軍兵士たちは、ミシシッピー側西岸を南下し、ヴィクスバーグより30kmほど南のハード・タイムスで北軍艦隊を待った。

一方、デイヴィッド・ポーター率いる北軍海軍は、1863年4月16日の夜、一斉にミシシッピー川を下り始めた。さすがに「鞭声粛々」という訳には行かない。ヴィックスバーグの南軍見つかり、砲撃を受けたが、北軍艦隊はそれほど大きな損害を受けることなく、ヴィックスバーグを通過することに成功した。

ヴィックスバーグの南軍は、大きなチャンスを逃したことになる。夜の軍艦による移動という危険を犯すはずがないと思ったのか、そもそも川側は断崖絶壁であるため、まともな攻撃があるとは思わず、砲の配置が手薄だったのか。それとも、この艦隊の移動の本当の意図(北軍兵士の南での渡河)には全く気付かなかったのか…

グラントの計画では、ハード・タイムズで渡河しようと考えていたのだが、東岸にある北軍の砦,グランド・ガルフが存外強固な拠点だったため、ここでの渡河を諦め、さらに15kmほど南下したブルーインズバーグで、渡河に成功した。時に、5月1日。

それまで、ヴィックスバーグを攻めあぐね、あちこちの方向から突っついたり、撃退されたりし続けた北軍は、東側から回り込み、ヴィックスバーグを包囲した。戦況は籠城戦という局面を迎えた。

(それにしても、アメリカの地名は同じような名前ばかりが散らばっている…)

大まかに言えば、テネシー州の州大都市メンフィスと、ミシシッピー川河口ニューオーリンズの中間にある、ミシシッピ―川沿いの要衝が、ヴィックスバーグである。

ニューオーリンズや、モービルと言ったメキシコ湾沿いの主な港は、デイヴィッド・ガラファット("Damn the torpedoes !" の記事参照)らの北軍海軍によって押さえられているし、メンフィスもすでに北軍の手に落ちている。しかしその中間のヴィックスバーグが南軍の支配下にある以上、ミシシッピーを制圧したことにはならなかった。

ヴィックスバーグは天然の要塞のようなものだった。ミシシッピー川東岸に位置するのだが、川側は切り立った崖になっている。周囲はバイユーと呼ばれる低湿地が点在する。グラントは、まずは町の東側から攻めようとした。しかし、それが南軍の騎兵の働きや、しっかりした防御姿勢で抵抗する南軍相手に成果を上げられなかったのが、1863年初頭までの状況である。

次にグラントは、町の西側から攻撃をしようと試みた。しかし、地形的には地図もないバイユーの存在に、さらに悩まされることになった。伝染病の蔓延や、悪条件下での長い野営が士気にも影響する。グラントは常に地図制作のために探索を出したり、湾曲するミシシッピー川間に運がを掘削するなどして、士気の維持に心を砕いた。

春になることには、粘り強いグラントもさすがに、西側からのヴィックスバーグ攻撃に見切りをつけた。やはり彼は、当初の考え通り、東から攻めることにしたのである。あまりのんびりしていると、もう一つの西部戦線であるマーフリーズボロ方面から、南軍の援軍が来てしまう。

では、43000もの北軍兵士を、どうやってヴィックスバーグの東側に展開するか。まず、北のメンフィス方面に一度兵士を戻して、川を東側へ渡るという方法。安全だが、一見「後退」とも取れるため、北部連邦マスコミや、リンカーンの心証などを考慮に入れると、グラントには好ましくなかった。

そこでグラントが取った作戦は、「南下して渡河する」というものだった。前述したように、メンフィスは北軍支配下であり、北軍海軍の一部はヴィックスバーグより北側のミシシッピー川に展開していた。

グラントはこの海軍艦隊を、夜の闇に乗じて、ヴィックスバーグの眼下を通過させ、さらに南側に移動させようとした。その移動先には、川の西側を陸路南下した兵士たちが待っており、ここで彼らを軍艦で大量に渡河させようという作戦である。単純で迅速な作戦だが、ヴィックスバーグからの一斉放火を海軍がまともに浴びれば、大損害以外の何物も得ないという、危険性も持っていた。しかし、そこはグラントという将軍向きの男のこと。やる価値はあるとして、決断は下された。

グラントは陸路での兵士の南下を気付かれないよう、シャーマンの部隊を、ヴィックスバーグ北方で活動させるなど、下準備もほどこした。そして4月にはこの作戦は実行に移された。北軍陸軍兵士たちは、ミシシッピー側西岸を南下し、ヴィクスバーグより30kmほど南のハード・タイムスで北軍艦隊を待った。

一方、デイヴィッド・ポーター率いる北軍海軍は、1863年4月16日の夜、一斉にミシシッピー川を下り始めた。さすがに「鞭声粛々」という訳には行かない。ヴィックスバーグの南軍見つかり、砲撃を受けたが、北軍艦隊はそれほど大きな損害を受けることなく、ヴィックスバーグを通過することに成功した。

ヴィックスバーグの南軍は、大きなチャンスを逃したことになる。夜の軍艦による移動という危険を犯すはずがないと思ったのか、そもそも川側は断崖絶壁であるため、まともな攻撃があるとは思わず、砲の配置が手薄だったのか。それとも、この艦隊の移動の本当の意図(北軍兵士の南での渡河)には全く気付かなかったのか…

グラントの計画では、ハード・タイムズで渡河しようと考えていたのだが、東岸にある北軍の砦,グランド・ガルフが存外強固な拠点だったため、ここでの渡河を諦め、さらに15kmほど南下したブルーインズバーグで、渡河に成功した。時に、5月1日。

それまで、ヴィックスバーグを攻めあぐね、あちこちの方向から突っついたり、撃退されたりし続けた北軍は、東側から回り込み、ヴィックスバーグを包囲した。戦況は籠城戦という局面を迎えた。

それ行け、闘牛士! ― 2010/09/29 23:20

トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズのマイク・キャンベルは、ステージ衣装について、特にこれと言ったこだわりは無く、「あるものを着る」といったような事をコメントしていたが、もはやその言葉を鵜呑みにするわけには行くまい。

9月23日,タルサにて…

その凄いジャケットは一体どこに売っているんだ?一見闘牛士風。しかし、襟と袖が唐草模様。そう言えば、ジョージが "Inside Out" で、唐草模様のベストを着てたね。

ともあれ、ベルベットのゴージャスなジャケットに、ポケットの口に赤い縁取り,派手な唐草模様で、キメまくっている。赤いリッケンバッカーが良く合っている。

なんだか衣装でトムさんを凌駕しつつあるマイク。トムさんに残されたは、金髪と言う最強の武器のみ。

二人で向かい合わせ、揃ってリッケンバッカー、双方ともジャケットを着ているという事は、おそらく "Free Fallin'" のイントロ・ショット。

闘牛士 VS 牛!…いや、形としては日本式の闘牛か…。

ごつん。

「…お前、熱いよ(更年期か?)」

…という経緯で、トムさんの風邪が発覚。のどの調子が戻らず、フェニックスとサン・ディエゴのライブが、10月に延期されましたとさ。うそだよ。

9月23日,タルサにて…

その凄いジャケットは一体どこに売っているんだ?一見闘牛士風。しかし、襟と袖が唐草模様。そう言えば、ジョージが "Inside Out" で、唐草模様のベストを着てたね。

ともあれ、ベルベットのゴージャスなジャケットに、ポケットの口に赤い縁取り,派手な唐草模様で、キメまくっている。赤いリッケンバッカーが良く合っている。

なんだか衣装でトムさんを凌駕しつつあるマイク。トムさんに残されたは、金髪と言う最強の武器のみ。

二人で向かい合わせ、揃ってリッケンバッカー、双方ともジャケットを着ているという事は、おそらく "Free Fallin'" のイントロ・ショット。

闘牛士 VS 牛!…いや、形としては日本式の闘牛か…。

ごつん。

「…お前、熱いよ(更年期か?)」

…という経緯で、トムさんの風邪が発覚。のどの調子が戻らず、フェニックスとサン・ディエゴのライブが、10月に延期されましたとさ。うそだよ。

最近のコメント