十字路の悪魔 ― 2011/06/01 23:03

伝説のブルースマン,ロバート・ジョンソン生誕100周年を記念して、リマスタリングアルバム,[The Centennial Collection] が6月1日に発売されるそうだ。

同時に、ジョンソンの伝説をイラストで追うミュージック・ビデオが制作された。

私もジョンソンのアルバムは1枚持っていて、24曲収録されている。ジョンソンと言えば、ロックンロールに及ぼした影響や、多くのロックギタリストによってカバーされていることが強調されがちだが、そのブルースという音楽を純粋に聴くだけで、その背筋のぞくっとするようなパワーを感じずには居られない。

クリームによる "Crossroad" などはさすがに60年代だけあって、ロックの持つパワーに圧倒されるような魅力にあふれている。しかし、最近のエリック・クラプトンによるカバーアルバムとなると、やや空虚な印象を受ける。

ジョンソンの凄まじさはただブルースとしてコピーするには無理がありすぎ、ロックという熱量が加わって、やっと太刀打ち出来るのかも知れない。

ロバート・ジョンソンの伝説として有名なのは、「27歳の時に毒殺された」という伝承と、「十字路で悪魔に魂を売り渡して、その才能を手に入れた」というものだろう。むしろ、この伝説がなかったら、これほどジョンソンは有名人では無かったかも知れない。

しかし、この伝説は、完全にオリジナルではなさそうだ。18世紀末から19世紀にかけて活躍したイタリアの作曲家,ヴァイオリニストのニコロ・パガニーニも同様の伝説を持っているからだ。彼もまたその超絶的な演奏技術のために、「悪魔に魂を売った」と本気で噂された。無論、これも「メフィストとファウストの伝説」を前提にしているに違いない。

賭け事が好きで愛器を売り飛ばしたりもしたパガニーニだが、当人はなかなか商才もあったようだ。「悪魔との契約」を宣伝にしていた形跡もある。ともあれ、この噂はかなり広く知られたらしく、1840年に彼が死去したとき、複数の教会に埋葬を断られたそうだ。

パガニーニということで、有名なカプリース。古いが、ヤッシャ・ハイフェッツの演奏で。

同時に、ジョンソンの伝説をイラストで追うミュージック・ビデオが制作された。

Robert Johnson: Devilish Detail on Nowness.com.

私もジョンソンのアルバムは1枚持っていて、24曲収録されている。ジョンソンと言えば、ロックンロールに及ぼした影響や、多くのロックギタリストによってカバーされていることが強調されがちだが、そのブルースという音楽を純粋に聴くだけで、その背筋のぞくっとするようなパワーを感じずには居られない。

クリームによる "Crossroad" などはさすがに60年代だけあって、ロックの持つパワーに圧倒されるような魅力にあふれている。しかし、最近のエリック・クラプトンによるカバーアルバムとなると、やや空虚な印象を受ける。

ジョンソンの凄まじさはただブルースとしてコピーするには無理がありすぎ、ロックという熱量が加わって、やっと太刀打ち出来るのかも知れない。

ロバート・ジョンソンの伝説として有名なのは、「27歳の時に毒殺された」という伝承と、「十字路で悪魔に魂を売り渡して、その才能を手に入れた」というものだろう。むしろ、この伝説がなかったら、これほどジョンソンは有名人では無かったかも知れない。

しかし、この伝説は、完全にオリジナルではなさそうだ。18世紀末から19世紀にかけて活躍したイタリアの作曲家,ヴァイオリニストのニコロ・パガニーニも同様の伝説を持っているからだ。彼もまたその超絶的な演奏技術のために、「悪魔に魂を売った」と本気で噂された。無論、これも「メフィストとファウストの伝説」を前提にしているに違いない。

賭け事が好きで愛器を売り飛ばしたりもしたパガニーニだが、当人はなかなか商才もあったようだ。「悪魔との契約」を宣伝にしていた形跡もある。ともあれ、この噂はかなり広く知られたらしく、1840年に彼が死去したとき、複数の教会に埋葬を断られたそうだ。

パガニーニということで、有名なカプリース。古いが、ヤッシャ・ハイフェッツの演奏で。

Love in Vain ― 2011/06/04 22:17

ロバート・ジョンソンの記事を書いたところで考えてみたところ、私が一番好きなジョンソンの楽曲は、"Love in Vain" らしい。

この曲が好きだという理由の最大のものは、ザ・ローリング・ストーンズによるカバーの存在だろう。収録アルバムは、[Let It Bleed](1969)。映像は、90年代のもの。69年の録音と大差なく格好良い。

キースによると、ジョンソンのブルースをカバーするにあたり、アレンジをややカントリー風にしているそうだ。当時、グラム・パーソンズとプレイする機会が多く、その影響が出ているとコメントしている。

私にはややカントリーへの苦手意識があるが、このブルース中のブルースとの絶妙な融合には参ってしまう。ブルースとカントリーの融合…要するに、それがロックンロールだということだろう。

無視してしまうのも気の毒なので取り上げるが、クラプトンのカバーは…そう、上手いカバーなのだが、かといってインパクトと説得力はいまいち。

クラプトンによるジョンソンのカバーで最高なのは、疑いなくクリーム時代の "Crossroad" 。私は決して彼に古いブルースの上手なカバーを求めておらず、もう一歩突き抜けたロックでのアプローチが欲しいのだが ― もはや21世紀なので仕方ないか。

"Layla" の歌詞に出てくる "please don't say we'll never find a way, and tell me all my love's in vain" という歌詞は、"Love in Vain" から来ているという説があるそうだが、なるほどそれは説得力がある。

さらに想像力をたくましくするとしたら、ディランの "Is your love in vain?" もジョンソンの曲にインスパイアされているのではないだろうか。私はお気に入りのアルバム([Street Legal]) に収録されているお気に入りの曲なだけに、余計にそう思う。

この曲が好きだという理由の最大のものは、ザ・ローリング・ストーンズによるカバーの存在だろう。収録アルバムは、[Let It Bleed](1969)。映像は、90年代のもの。69年の録音と大差なく格好良い。

キースによると、ジョンソンのブルースをカバーするにあたり、アレンジをややカントリー風にしているそうだ。当時、グラム・パーソンズとプレイする機会が多く、その影響が出ているとコメントしている。

私にはややカントリーへの苦手意識があるが、このブルース中のブルースとの絶妙な融合には参ってしまう。ブルースとカントリーの融合…要するに、それがロックンロールだということだろう。

無視してしまうのも気の毒なので取り上げるが、クラプトンのカバーは…そう、上手いカバーなのだが、かといってインパクトと説得力はいまいち。

クラプトンによるジョンソンのカバーで最高なのは、疑いなくクリーム時代の "Crossroad" 。私は決して彼に古いブルースの上手なカバーを求めておらず、もう一歩突き抜けたロックでのアプローチが欲しいのだが ― もはや21世紀なので仕方ないか。

"Layla" の歌詞に出てくる "please don't say we'll never find a way, and tell me all my love's in vain" という歌詞は、"Love in Vain" から来ているという説があるそうだが、なるほどそれは説得力がある。

さらに想像力をたくましくするとしたら、ディランの "Is your love in vain?" もジョンソンの曲にインスパイアされているのではないだろうか。私はお気に入りのアルバム([Street Legal]) に収録されているお気に入りの曲なだけに、余計にそう思う。

文弱の徒、防研へゆく ― 2011/06/10 23:40

文弱(ぶんじゃく):文事ばかりにふけって弱々しいこと

私は意を決して、防衛省防衛研究所へ行くことにした。

こちらの記事でも述べたとおり、私の曾祖父は明治期の海軍士官で、少佐だった1908(明治41)年に台湾馬公における軍艦松島の爆沈事故で亡くなった。

この曾祖父 ― 山川有典に関しては、海軍兵学校第23期卒業生だったことと、松島で死んだことしか、その経歴が分かっていない。歴史好きとしては、日露戦争という大きな出来事もあったことだし、山川がその短い軍歴 ― 12年間に、どこで何をしていたのか非常に興味があった。

しかし、私の祖父が1歳の時に曾祖父は亡くなっており、親戚筋にはいまいち彼に関する資料がない(本当はあるのかもしれないが、だれも所在について確信がない)。

そこで思いついたのが、旧海軍の資料を当たるという手段。山川は兵学校出の高等武官だったのだから、すこしは記録があるに違いない。せめて辞令でも見れば、彼がいつ、何に任官し、どこで何の仕事をしていたのかくらいは分かりそうなものだ。

近代日本史研究関連のホームページによると、どうやらその手の旧陸海軍の資料は、東京恵比寿の防衛省防衛研究所史料閲覧室で見ることができるらしい。

ところが、いざ防研へ行ってみようじゃないかとなると、私はにわかに躊躇し始めた。

この私が!音楽と美味しいものと、楽しい歴史と野球とF1が好きな、平和を謳歌するラブ&ピースなロック軟弱女子の私が、防衛省になんて行って大丈夫なのか?門を入る前に腕立て伏せ100回とか言われたらどうしよう。ビリーズ・ブートキャンプをクリアしないと入れてくれないとか?

素知らぬ顔をして潜入しても、ボブ・ディランとジョン・レノンを信奉する危険人物としてマークされ、尾行が付くのか?防研のHPには「所蔵史料についての質問・相談は、『相談係』へ、気軽にお尋ね下さい。」とか書いてあるけど、「…で、あります!」とか、「チェストー!」とか言う人だったら、会話が成り立たない!

…とまぁ、要するに行く前から散々びびっていたという次第。

それ以外にも、心構えをしっかりしなければいけない。

防研の史料閲覧室に来る人の多くは、十五年戦争の史料を調べて、自分や亡くなった家族,戦友の足跡をたどろうとしている。もしくは、真剣に歴史,戦史を研究している人々なのだ。その重く、深い歴史が詰まった部屋に、たかが自分のひいおじいちゃんが海軍さんだった以外は、「坂の上の雲」を数度読んだだけで、「超ファンですぅ~♪淳さんとか言って超ワラかすよね~」…などとぬかすヤカラが、物知り顔でチャラチャラ振る舞うのは、けしからぬ!…と、半ば本気で思っている。

誰でも最初は浅学なのだから、別に気にする必要も無いかもしれない。しかし、20年来の友人Aが、知り合って何ヶ月もたっていない相手と結婚すると言いだし、しかもその結婚相手が俄かA通のくせに何でも知ったような顔で、Aネタを弄してAを笑いものにしたら、Aに対する長く深い愛情を持っている人は、どんな気持ちがするか…

…………

例えにもならない例えで、私の防研に対する気構えは厳しさを増す。

屁理屈が多い。案ずるより産むが易し。

意を決して、平日の午後に休暇を取り、防研に向かった。

恵比寿駅前の雑踏を通り過ぎ、5,6分歩いたところに、防衛省防衛研究所はある。守衛所で住所氏名、史料閲覧室に行く旨を所定用紙に記入し、入館証をもらえば、もう入れる。所持品検査もなければ、金属探知機もなし。トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズのコンサートよりユルい。尾行はついて来ない。いや、きっとひとたび私が不審な行動をとれば、木々の間から迷彩服の精鋭が飛び出すに違いない…。

敷地内は駅前の雑踏が嘘のように、樹木が多く、蚊柱が盛大に立っていた。そして今年最初の蚊に食われた。しかも2カ所。

大学を思い出すような建物の中に、史料閲覧室はある。閲覧室そのものはこじんまりとしたもので、非常に静か。私が訪ねた午後には、6,7人来ていた。史料は閉架式で、閲覧申請書に見たい史料を書いて、書庫から出してもらう。

そうは言っても、一体どの史料から見れば良いのかも見当がつかない。まずは、相談係さんに、事情を話してアドバイスをもらった。

相談員さんは長州でも薩摩でもなく(実際の出身地はもちろん知らない)、穏やかに話を聞いて下さった。幸い、山川は兵学校出身の士官であるため、記録はあるだろうとのこと。ただし、さすがに明治というのは古い。この史料閲覧室に来る人の割合でも、明治関係は少数派のようだ。超有名どころの名将でもないので、山川の経歴を調べるには、やはり名簿や辞令の類と首っ引きになるしかなさそうだ。

そこで相談員さんが引っ張りだして下さったのが、海軍人事局が作った「海軍高等武官名簿」。現存するのは明治32,36,38,39年の4巻。しかも現物ではなく複写物で、海軍の公式文書ではなさそうだ。海軍エリートたちが、仲間の動静確認のために、やや趣味的に作ったものに見えなくもない。

ともあれ、ひとたびページをめくれば、明治30年代とあって、「坂雲」ワールド炸裂、綺羅星のごときビックネームがズラリと並んでいる。いきなり伊東閣下ですか!わぁ、東郷元帥が!島村だ、加藤だ、秋山が米国留学中だ!森山だ、佐藤だ、タカラベだスズキカンタローがアボアボアボアボ…落ち着け、自分!Aの長年の友の存在に敬意を払え!

…………

山川は、明治31年1月少尉,明治32年9月中尉,明治34年大尉,明治39年少佐となり、この名簿作成時期、どの船に乗っていたのかは分かった。

しかし、その間はどうしていたのかが分からない。海軍士官は非常に異動が多いのだ。肝心の日本海海戦(1905(明治38)年)時となると、3月に軍艦葛城から、日本丸の航海長に転じているので…もし5月の決戦時までそのままだったとしたら、決戦前の哨戒作戦に従事していたことになる。

そして、山川にとって最後の階級であった少佐になったのが、その死 ― 松島爆沈の1年7ヶ月前。その時は、軍艦日進の航海長だった。その山川がどのような経緯で、翌年の1月には横須賀から松島に乗艦して旅立つことになったのか…?

「海軍高等武官名簿」は非常に中途半端な形でしか残っていないため、肝心なところが分からない。こうなったら、あとは隙間を埋めるために、辞令をシラミ潰しに見るしかない。

明治期の海軍辞令は、「辞令」という形で一年ごとに一冊になっている。明治37年までは「辞令」だが、明治38年から44年までは「異動通報」と名称が変わる。明治45年以降,大正・昭和は「海軍公報」となっている。

山川が少尉になったところから見ても良いのだが、先に松島乗り組みとなった経緯が知りたくて、明治40年の「異動通報」を見始めたのだが、ここで時間切れとなった。

なにせ人事辞令が全て載っているのだ。海軍書記,軍医、技師、下士官の動向 もあまさず、一時金の支給にいたるまで。さらに、ひどいヘマをやらかした人の軍事裁判結果などもあって、これはこれで興味深い。

ともあれ、防衛研究所の一日目は時間切れ。再度チャレンジをしなければならないが、今度は何を見るべきかがはっきりしている。ひたすら辞令とのにらみ合いになるだろう。

昨今はインターネットの利用で物調べも楽になり、誰でも簡単にある程度の知識を得ることができるようになった。私もその恩恵を大いに受けている。でも、その情報は人から与えられるばかりの底の浅い知識に過ぎない。たまには、時間と労力を使って、自分で本物の知を得るのも貴重な体験だ。

私は意を決して、防衛省防衛研究所へ行くことにした。

こちらの記事でも述べたとおり、私の曾祖父は明治期の海軍士官で、少佐だった1908(明治41)年に台湾馬公における軍艦松島の爆沈事故で亡くなった。

この曾祖父 ― 山川有典に関しては、海軍兵学校第23期卒業生だったことと、松島で死んだことしか、その経歴が分かっていない。歴史好きとしては、日露戦争という大きな出来事もあったことだし、山川がその短い軍歴 ― 12年間に、どこで何をしていたのか非常に興味があった。

しかし、私の祖父が1歳の時に曾祖父は亡くなっており、親戚筋にはいまいち彼に関する資料がない(本当はあるのかもしれないが、だれも所在について確信がない)。

そこで思いついたのが、旧海軍の資料を当たるという手段。山川は兵学校出の高等武官だったのだから、すこしは記録があるに違いない。せめて辞令でも見れば、彼がいつ、何に任官し、どこで何の仕事をしていたのかくらいは分かりそうなものだ。

近代日本史研究関連のホームページによると、どうやらその手の旧陸海軍の資料は、東京恵比寿の防衛省防衛研究所史料閲覧室で見ることができるらしい。

ところが、いざ防研へ行ってみようじゃないかとなると、私はにわかに躊躇し始めた。

この私が!音楽と美味しいものと、楽しい歴史と野球とF1が好きな、平和を謳歌するラブ&ピースなロック軟弱女子の私が、防衛省になんて行って大丈夫なのか?門を入る前に腕立て伏せ100回とか言われたらどうしよう。ビリーズ・ブートキャンプをクリアしないと入れてくれないとか?

素知らぬ顔をして潜入しても、ボブ・ディランとジョン・レノンを信奉する危険人物としてマークされ、尾行が付くのか?防研のHPには「所蔵史料についての質問・相談は、『相談係』へ、気軽にお尋ね下さい。」とか書いてあるけど、「…で、あります!」とか、「チェストー!」とか言う人だったら、会話が成り立たない!

…とまぁ、要するに行く前から散々びびっていたという次第。

それ以外にも、心構えをしっかりしなければいけない。

防研の史料閲覧室に来る人の多くは、十五年戦争の史料を調べて、自分や亡くなった家族,戦友の足跡をたどろうとしている。もしくは、真剣に歴史,戦史を研究している人々なのだ。その重く、深い歴史が詰まった部屋に、たかが自分のひいおじいちゃんが海軍さんだった以外は、「坂の上の雲」を数度読んだだけで、「超ファンですぅ~♪淳さんとか言って超ワラかすよね~」…などとぬかすヤカラが、物知り顔でチャラチャラ振る舞うのは、けしからぬ!…と、半ば本気で思っている。

誰でも最初は浅学なのだから、別に気にする必要も無いかもしれない。しかし、20年来の友人Aが、知り合って何ヶ月もたっていない相手と結婚すると言いだし、しかもその結婚相手が俄かA通のくせに何でも知ったような顔で、Aネタを弄してAを笑いものにしたら、Aに対する長く深い愛情を持っている人は、どんな気持ちがするか…

…………

例えにもならない例えで、私の防研に対する気構えは厳しさを増す。

屁理屈が多い。案ずるより産むが易し。

意を決して、平日の午後に休暇を取り、防研に向かった。

恵比寿駅前の雑踏を通り過ぎ、5,6分歩いたところに、防衛省防衛研究所はある。守衛所で住所氏名、史料閲覧室に行く旨を所定用紙に記入し、入館証をもらえば、もう入れる。所持品検査もなければ、金属探知機もなし。トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズのコンサートよりユルい。尾行はついて来ない。いや、きっとひとたび私が不審な行動をとれば、木々の間から迷彩服の精鋭が飛び出すに違いない…。

敷地内は駅前の雑踏が嘘のように、樹木が多く、蚊柱が盛大に立っていた。そして今年最初の蚊に食われた。しかも2カ所。

大学を思い出すような建物の中に、史料閲覧室はある。閲覧室そのものはこじんまりとしたもので、非常に静か。私が訪ねた午後には、6,7人来ていた。史料は閉架式で、閲覧申請書に見たい史料を書いて、書庫から出してもらう。

そうは言っても、一体どの史料から見れば良いのかも見当がつかない。まずは、相談係さんに、事情を話してアドバイスをもらった。

相談員さんは長州でも薩摩でもなく(実際の出身地はもちろん知らない)、穏やかに話を聞いて下さった。幸い、山川は兵学校出身の士官であるため、記録はあるだろうとのこと。ただし、さすがに明治というのは古い。この史料閲覧室に来る人の割合でも、明治関係は少数派のようだ。超有名どころの名将でもないので、山川の経歴を調べるには、やはり名簿や辞令の類と首っ引きになるしかなさそうだ。

そこで相談員さんが引っ張りだして下さったのが、海軍人事局が作った「海軍高等武官名簿」。現存するのは明治32,36,38,39年の4巻。しかも現物ではなく複写物で、海軍の公式文書ではなさそうだ。海軍エリートたちが、仲間の動静確認のために、やや趣味的に作ったものに見えなくもない。

ともあれ、ひとたびページをめくれば、明治30年代とあって、「坂雲」ワールド炸裂、綺羅星のごときビックネームがズラリと並んでいる。いきなり伊東閣下ですか!わぁ、東郷元帥が!島村だ、加藤だ、秋山が米国留学中だ!森山だ、佐藤だ、タカラベだスズキカンタローがアボアボアボアボ…落ち着け、自分!Aの長年の友の存在に敬意を払え!

…………

山川は、明治31年1月少尉,明治32年9月中尉,明治34年大尉,明治39年少佐となり、この名簿作成時期、どの船に乗っていたのかは分かった。

しかし、その間はどうしていたのかが分からない。海軍士官は非常に異動が多いのだ。肝心の日本海海戦(1905(明治38)年)時となると、3月に軍艦葛城から、日本丸の航海長に転じているので…もし5月の決戦時までそのままだったとしたら、決戦前の哨戒作戦に従事していたことになる。

そして、山川にとって最後の階級であった少佐になったのが、その死 ― 松島爆沈の1年7ヶ月前。その時は、軍艦日進の航海長だった。その山川がどのような経緯で、翌年の1月には横須賀から松島に乗艦して旅立つことになったのか…?

「海軍高等武官名簿」は非常に中途半端な形でしか残っていないため、肝心なところが分からない。こうなったら、あとは隙間を埋めるために、辞令をシラミ潰しに見るしかない。

明治期の海軍辞令は、「辞令」という形で一年ごとに一冊になっている。明治37年までは「辞令」だが、明治38年から44年までは「異動通報」と名称が変わる。明治45年以降,大正・昭和は「海軍公報」となっている。

山川が少尉になったところから見ても良いのだが、先に松島乗り組みとなった経緯が知りたくて、明治40年の「異動通報」を見始めたのだが、ここで時間切れとなった。

なにせ人事辞令が全て載っているのだ。海軍書記,軍医、技師、下士官の動向 もあまさず、一時金の支給にいたるまで。さらに、ひどいヘマをやらかした人の軍事裁判結果などもあって、これはこれで興味深い。

ともあれ、防衛研究所の一日目は時間切れ。再度チャレンジをしなければならないが、今度は何を見るべきかがはっきりしている。ひたすら辞令とのにらみ合いになるだろう。

昨今はインターネットの利用で物調べも楽になり、誰でも簡単にある程度の知識を得ることができるようになった。私もその恩恵を大いに受けている。でも、その情報は人から与えられるばかりの底の浅い知識に過ぎない。たまには、時間と労力を使って、自分で本物の知を得るのも貴重な体験だ。

Faster ― 2011/06/14 21:04

F1第7戦,カナダGPは凄いことになった。スタートからウェットだったのだが、レース序盤雨が激しく、25周ほどで赤旗中断となった。なんと中断時間2時間。衛星中継だった地上波テレビはレース再開に間に合わずに終わってしまい、私はニュースで結果を知った次第。

中断中、番組もつなげなければならず、アナウンサーと解説の片山右京が色々と話していた。画面の国際映像もレーサーやガレージ、パドックの様子や、観客席などを映すのだが、途中で赤い頭のセレブ然とした女性を追いかけ始めた。私は彼女が誰だか分からなかったのだが、フジテレビのアナウンサーと右京さんも分からなかったらしい。やがて視聴者からの情報で、歌手,モデルのリアーナだったことが判明した。

右京さんは「セレブに疎くて済みませんと」苦笑していたが、ついでに彼の現役時代のエピソードとして、「ジョージ・ハリスンさんが来ていたんですけど、分からなかったんです」とコメント。アナウンサーもどう突っ込んだやら、ちょっと困った様子だった。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

右京さーん!右京さんッ!その天然大ボケっぷりが大好きです!

リアーナが分からないのはべつにどうと言うことは無いが、F1界でジョージを知らないというのは凄い!本当におセレブに興味ないんですね!そんな右京さんが大好きです!

実際、右京さんの現役時代、その天然キャラが大ウケで、F1関係者の間でも大人気だったし、レーサーの間でも愛されていたらしい。インタビューも面白すぎて、大人気だったとか。当人は「英語の問題で…」と言っているが、いやいや、日本人がその程度で馬鹿ウケを取れませんよ。

ジョージがF1に相当入れ込んでいたのは有名な話。彼のことなので、いったんF1界で人と付き合えば、とことんその友情を深めていったことは想像に難くない。デイモン・ヒルがまだ駆け出しで資金難に陥ったとき、亡父の友人だったジョージに援助してもらった話も有名。デイモンはチャンピオンになった時に返済を申し出たが、ジョージは断った。

ジョージとF1とくれば、もちろん "Faster"。1979年[George Harrison] に収録されている。

このジョージのギター、格好良くて可愛い!ビデオにジャッキー・スチュワートが運転手役で出演している。ほかにも、70年代の名だたるマシンやレーサーが登場する。6輪F1マシンとか、後部の空力ファンとかも凄い。前述のデイモン・ヒルの父,グレアム・ヒルの姿も一瞬映る。紺色に白線8本のヘルメットの人物で、このデザインはデイモンも継承している。

曲調は、F1の歌にしては意外と長閑な雰囲気だ。無論、冒頭とエンディングのエンジン音はいかにもF1なのだが、いかにもジョージらしい柔らかで洒落た雰囲気が基本で、アコースティック・サウンドが基調になっている。F1のハイテクでひたすら早いというイメージよりも、このスポーツに集う人々の賛歌であり、F1を楽しむ幸福感の発露でもあるのだろう。

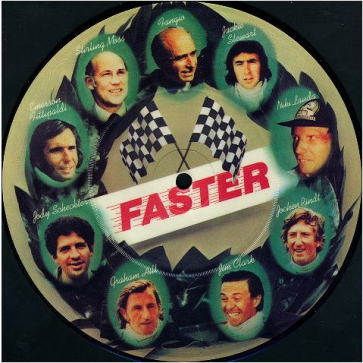

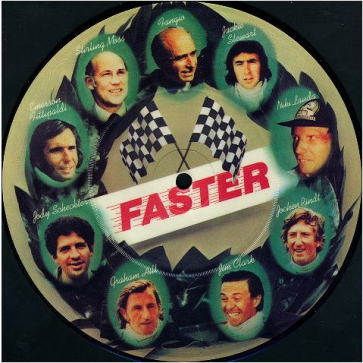

この曲はシングルになっているのだが、そのアナログ・ピクチャーレコードがこれ。

一番上から、右回りに…

ファン・マニュエル・ファンジオ(アルゼンチン)

50年代F1草創期の英雄

ジャッキー・スチュワート(イギリス)

60~70年代のチャンピオン。ジョージの親友のひとり。後にチームも運営

ニキ・ラウダ(オーストリア)

70~80年代のチャンピオン。フェラーリの不死身の英雄

ヨッヘン・リント(オーストリア)

70年代、シーズン中に事故死したものの、それまでの成績でチャンピオンになった人物

ジム・クラーク(イギリス)

60年代、最速伝説をもって2度チャンピオンになったが衝撃的な事故のため、32歳で死去

グレアム・ヒル(イギリス)

元祖モナコ・マイスター。1975年にヘリコプター事故で死去。典型的英国紳士として知られた

ジョディ・シェクター(南アフリカ)

79年代のチャンピオン。つまり"Faster"の年のチャンピオンだった

エマーソン・フィッティパルディ(ブラジル)

70年代当時の最年少チャンピオン。ジョージの親友で、50代までレーサーだった

スターリング・モス(イギリス)

無冠ではあったが、最も尊敬を集めたF1草創期の英雄

こうして見てみると、"Faster"当時既に3人が亡くなっている。ジョージから、 彼らへの挽歌という側面もあるのかも知れない。

この曲は、「全てのF1サーカスにかかわる人々と、ロニー・ピーターソン」に捧げられている。ピーターソンは、78年にチャンピオンになることなく、事故死したスウェーデン人ドライバーだ。さらにシングルの売り上げは、やはり78年に癌で亡くなったレーサー,グンナー・ニルソンの基金に寄付されている。

このピクチャー・レコード、ちょっと欲しい。どうせなら2枚入手して、1枚を右 京さんにプレゼントしたいものだ。

中断中、番組もつなげなければならず、アナウンサーと解説の片山右京が色々と話していた。画面の国際映像もレーサーやガレージ、パドックの様子や、観客席などを映すのだが、途中で赤い頭のセレブ然とした女性を追いかけ始めた。私は彼女が誰だか分からなかったのだが、フジテレビのアナウンサーと右京さんも分からなかったらしい。やがて視聴者からの情報で、歌手,モデルのリアーナだったことが判明した。

右京さんは「セレブに疎くて済みませんと」苦笑していたが、ついでに彼の現役時代のエピソードとして、「ジョージ・ハリスンさんが来ていたんですけど、分からなかったんです」とコメント。アナウンサーもどう突っ込んだやら、ちょっと困った様子だった。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

右京さーん!右京さんッ!その天然大ボケっぷりが大好きです!

リアーナが分からないのはべつにどうと言うことは無いが、F1界でジョージを知らないというのは凄い!本当におセレブに興味ないんですね!そんな右京さんが大好きです!

実際、右京さんの現役時代、その天然キャラが大ウケで、F1関係者の間でも大人気だったし、レーサーの間でも愛されていたらしい。インタビューも面白すぎて、大人気だったとか。当人は「英語の問題で…」と言っているが、いやいや、日本人がその程度で馬鹿ウケを取れませんよ。

ジョージがF1に相当入れ込んでいたのは有名な話。彼のことなので、いったんF1界で人と付き合えば、とことんその友情を深めていったことは想像に難くない。デイモン・ヒルがまだ駆け出しで資金難に陥ったとき、亡父の友人だったジョージに援助してもらった話も有名。デイモンはチャンピオンになった時に返済を申し出たが、ジョージは断った。

ジョージとF1とくれば、もちろん "Faster"。1979年[George Harrison] に収録されている。

このジョージのギター、格好良くて可愛い!ビデオにジャッキー・スチュワートが運転手役で出演している。ほかにも、70年代の名だたるマシンやレーサーが登場する。6輪F1マシンとか、後部の空力ファンとかも凄い。前述のデイモン・ヒルの父,グレアム・ヒルの姿も一瞬映る。紺色に白線8本のヘルメットの人物で、このデザインはデイモンも継承している。

曲調は、F1の歌にしては意外と長閑な雰囲気だ。無論、冒頭とエンディングのエンジン音はいかにもF1なのだが、いかにもジョージらしい柔らかで洒落た雰囲気が基本で、アコースティック・サウンドが基調になっている。F1のハイテクでひたすら早いというイメージよりも、このスポーツに集う人々の賛歌であり、F1を楽しむ幸福感の発露でもあるのだろう。

この曲はシングルになっているのだが、そのアナログ・ピクチャーレコードがこれ。

一番上から、右回りに…

ファン・マニュエル・ファンジオ(アルゼンチン)

50年代F1草創期の英雄

ジャッキー・スチュワート(イギリス)

60~70年代のチャンピオン。ジョージの親友のひとり。後にチームも運営

ニキ・ラウダ(オーストリア)

70~80年代のチャンピオン。フェラーリの不死身の英雄

ヨッヘン・リント(オーストリア)

70年代、シーズン中に事故死したものの、それまでの成績でチャンピオンになった人物

ジム・クラーク(イギリス)

60年代、最速伝説をもって2度チャンピオンになったが衝撃的な事故のため、32歳で死去

グレアム・ヒル(イギリス)

元祖モナコ・マイスター。1975年にヘリコプター事故で死去。典型的英国紳士として知られた

ジョディ・シェクター(南アフリカ)

79年代のチャンピオン。つまり"Faster"の年のチャンピオンだった

エマーソン・フィッティパルディ(ブラジル)

70年代当時の最年少チャンピオン。ジョージの親友で、50代までレーサーだった

スターリング・モス(イギリス)

無冠ではあったが、最も尊敬を集めたF1草創期の英雄

こうして見てみると、"Faster"当時既に3人が亡くなっている。ジョージから、 彼らへの挽歌という側面もあるのかも知れない。

この曲は、「全てのF1サーカスにかかわる人々と、ロニー・ピーターソン」に捧げられている。ピーターソンは、78年にチャンピオンになることなく、事故死したスウェーデン人ドライバーだ。さらにシングルの売り上げは、やはり78年に癌で亡くなったレーサー,グンナー・ニルソンの基金に寄付されている。

このピクチャー・レコード、ちょっと欲しい。どうせなら2枚入手して、1枚を右 京さんにプレゼントしたいものだ。

3局リレースポーツ中継 ― 2011/06/18 23:05

今月、日本経済新聞の「私の履歴書」は、ジャズピアニスト山下洋輔の連載になっている。

私はジャズに関しては門外漢なのだが、山下洋輔とは母校が同じなため、親近感がある。私は母校を愛すること甚だしく、どのように書かれるのか気が気で無かった。結果、非常に良く書かれていてほっとした。母校は伝統もあるし、雰囲気もある良い学校なのだが、なにぶんにも商売上手というところが無い。はやりのドラマの撮影に使われるなど、おいしい宣伝とは縁遠い。山下洋輔も述べていたとおり、基本的に自由でのんびりした校風なのだ。

山下洋輔の連載においては、母校の件の他に、タモリの登場が注目点だった。このブログをお読みの方はもう気付いてると思うが、私はタモリが大好きなのだ。あの巨大な知性とセンス…心から尊敬している。

タモリは福岡に居た折、山下洋輔らのバンドがホテルで騒いでいる場に紛れ込んだことをきっかけに、「伝説の九州の男 森田を東京に呼ぶ会」が結成されるに至る。そして東京にやってきたタモリの活躍は、周知のとおりだ。

1978年というのだから、タモリが東京に来てデビューしてからそれほど年数がたっていないころの映像がこれ。

3局リレースポーツ中継

この番組、朧気ながら記憶があるようなないような…どうも判然としない。黒柳徹子と芥川也寸志のクラシック番組があったような気がする。ググってみると、NHKの「音楽の広場」のようだ。私が見たのは、この番組の末期だったらしい。私の記憶では、番組に「日本野鳥の会」の人がやってきて、オーケストラを一目見ただけで大体の人数を当てるという趣向があった。

とにかく、このタモリの芸を、NHKのクラシック番組で放映したのが凄い。古関裕而の顔も見られる。さすがは日本のスーザ。NHKのスポーツ行進曲もそうだが、「六甲颪」と、「闘魂こめて」も彼の作曲である。…確かにこの二者は似ている。

タモリも若いだけあって、やや声が高い。甲子園の決勝戦、一方は中洲産業大学付属ではないか!中洲産業大学の森田教授もお喜びでしょう。スキージャンプの余計なお世話な解説も笑える。

曲としては、NHKが古関裕而。NTVが黛敏郎。TBSのレイモンド服部は、リングネームではなく、クリスチャンネームがレイモンドとのこと。どれも名曲だが、私はやはりNHKが一番好きだ。今でもスポーツ中継の時はよく使われている。

私はジャズに関しては門外漢なのだが、山下洋輔とは母校が同じなため、親近感がある。私は母校を愛すること甚だしく、どのように書かれるのか気が気で無かった。結果、非常に良く書かれていてほっとした。母校は伝統もあるし、雰囲気もある良い学校なのだが、なにぶんにも商売上手というところが無い。はやりのドラマの撮影に使われるなど、おいしい宣伝とは縁遠い。山下洋輔も述べていたとおり、基本的に自由でのんびりした校風なのだ。

山下洋輔の連載においては、母校の件の他に、タモリの登場が注目点だった。このブログをお読みの方はもう気付いてると思うが、私はタモリが大好きなのだ。あの巨大な知性とセンス…心から尊敬している。

タモリは福岡に居た折、山下洋輔らのバンドがホテルで騒いでいる場に紛れ込んだことをきっかけに、「伝説の九州の男 森田を東京に呼ぶ会」が結成されるに至る。そして東京にやってきたタモリの活躍は、周知のとおりだ。

1978年というのだから、タモリが東京に来てデビューしてからそれほど年数がたっていないころの映像がこれ。

3局リレースポーツ中継

この番組、朧気ながら記憶があるようなないような…どうも判然としない。黒柳徹子と芥川也寸志のクラシック番組があったような気がする。ググってみると、NHKの「音楽の広場」のようだ。私が見たのは、この番組の末期だったらしい。私の記憶では、番組に「日本野鳥の会」の人がやってきて、オーケストラを一目見ただけで大体の人数を当てるという趣向があった。

とにかく、このタモリの芸を、NHKのクラシック番組で放映したのが凄い。古関裕而の顔も見られる。さすがは日本のスーザ。NHKのスポーツ行進曲もそうだが、「六甲颪」と、「闘魂こめて」も彼の作曲である。…確かにこの二者は似ている。

タモリも若いだけあって、やや声が高い。甲子園の決勝戦、一方は中洲産業大学付属ではないか!中洲産業大学の森田教授もお喜びでしょう。スキージャンプの余計なお世話な解説も笑える。

曲としては、NHKが古関裕而。NTVが黛敏郎。TBSのレイモンド服部は、リングネームではなく、クリスチャンネームがレイモンドとのこと。どれも名曲だが、私はやはりNHKが一番好きだ。今でもスポーツ中継の時はよく使われている。

Just One Night ― 2011/06/22 22:09

ある程度のアルバム作品数のあるアーチストを選び、そのアルバムを順番はランダムに、全て通して聴くというiPod再生方法を続けている。

最近、エリック・クラプトン(「エリック・クラプトン」名義のみ)のターンに当たったのだが、すこぶる奇妙な感じがした。彼ほど、最近私の評価が低いアーチストも居ない。しかし、いざ彼のアルバムを一通り聴いてみると、まさに珠玉の名作ばかりで、文句のつけようのない最高のロックンローラ―なのだ。

からくりは馬鹿馬鹿しいほど簡単だ。私がクラプトンのアルバムでiPodに入れているのは、[From the Cradle] までで、それ以降のアルバムを聴いていないのである。私が聴くに値すると思っているのは、1994年までということ。この期間に限定すると、この上ない偉大なロックンローラーという評価になる。

私がある程度好きでありつつ、キャリアの中でこれほど評価に差が生じるアーチストも珍しい。強いて言えば、ジョン・レノンが同様か。

とりわけ、70年代のアルバムはどれも傑作揃いだ。80年代になると、それなりの時代背景もあって70年代ほどの評価は出来ないが、それでもあの時代としてはよくぞやったものだと思っている。

クラプトンと言えば、プライベートなり、音楽活動なり、エピソードの多い人物だが、それらの雑音はどうでも良い気がする。それこそ、彼がジョージの大親友でなかったら、本気で人となりには興味が沸かなかっただろう。

とにかく70年代だ。実のところ、クラプトンはロックレジェンドの中にあっては、作曲能力が豊富な方では無いかも知れない。87年代以降は、その能力が枯渇したというのが私の評価だ。しかし、誰かとの共作にしろ、人のカバーにしろ、70年代のクラプトンが演奏すると、それらのほとんどが凄まじいほどのオリジナリティをもって訴えてくるのだ。

無論、私に豊富ではないなどと言われつつも、オリジナル楽曲も粒ぞろいだ。私がクラプトンの作曲作品としてとりわけ好きなのは、"Bell Bottom Blues" と、"Tell Me That You Love Me" 。前者はその圧倒的な熱量と絶望的なロック精神。後者は限りなく優しく端正な佇まい。

では、70年代クラプトンの最高傑作アルバムは何かと言うと、これは判断が難しい。一般的には "461" が高い評価を受けているのだと思うし、それが妥当だろう。ただ、私の思い入れはまず [Slowhand]。学生時代、私のロック師匠(同級生)が「最初に聴くべきクラプトン」として勧めたという経緯がある。それから、ソロ1作目[Eric Clapton] もスワンプサウンドと、楽曲の出来の良さで一歩抜き出ている。

しかし、あえて一作品だけ好きな物を決めなければならないとなったら、[Just One Night] にしよう。

ライブアルバムを挙げるのは卑怯だが、これしかない。"Layla" もなければ "Crossroad" もないアルバムだが、このライブの格好良さは圧倒的だ。

比較にして悪いが、[24 Nights] はあまり好きでは無い。これの映像は早々に処分してしまい、手元に無い。我らがスティーヴ・フェローニが参加しているのだから、好きなライブに挙げたいところだが、サイド・ギタリストの拙さと、サウンドのだらけ具合がどうも気に入らない。雰囲気も好きじゃないし、着ている服さえ気に入らない。

一方、[Just One Night] は、ジャケットからして最高に格好良い。そしてサイド・ギタリスト,アルバート・リーが素晴らしい。手堅く、調和が取れて、曲ごとにどう演奏するべきかをわきまえた心地よさが、まさにバンド・ワーク。私の最近のクラプトン低評価は、残念ながらこのバンドワークの悪さにその一端がある。

楽曲も良い物ばかりだし、元々それほど好きな曲でもない "Wonderful Tonight" すら、このアルバムの演奏はいやらしさや、もったいつけた感じが無くて好きだ。他にお気に入りなのは、冒頭の威勢の良い "Tulsa Time",ソロ1作目の "After Midnight", "Blues Power" など。有名なあの "Cocaine" は言うに及ばず。

こうしてお気に入りの楽曲を挙げると、やはり私はロックが好きなのだと、再認識させられる。ブルースに傾倒しすぎたり、下手なジャズをやってみたり(東京生まれ東京育ちが、下手な関西弁を喋るような気持ち悪さがある)、基本的に曲が良くなかったりすると、たちまちロックから乖離し、私の興味は溶けて無くなってしまう。

たとえ私にとって1994年までのみが評価の範囲内だったとしても、エリック・クラプトンには1970年代がある以上、やはり伝説のロックスターなのだ。

最近、エリック・クラプトン(「エリック・クラプトン」名義のみ)のターンに当たったのだが、すこぶる奇妙な感じがした。彼ほど、最近私の評価が低いアーチストも居ない。しかし、いざ彼のアルバムを一通り聴いてみると、まさに珠玉の名作ばかりで、文句のつけようのない最高のロックンローラ―なのだ。

からくりは馬鹿馬鹿しいほど簡単だ。私がクラプトンのアルバムでiPodに入れているのは、[From the Cradle] までで、それ以降のアルバムを聴いていないのである。私が聴くに値すると思っているのは、1994年までということ。この期間に限定すると、この上ない偉大なロックンローラーという評価になる。

私がある程度好きでありつつ、キャリアの中でこれほど評価に差が生じるアーチストも珍しい。強いて言えば、ジョン・レノンが同様か。

とりわけ、70年代のアルバムはどれも傑作揃いだ。80年代になると、それなりの時代背景もあって70年代ほどの評価は出来ないが、それでもあの時代としてはよくぞやったものだと思っている。

クラプトンと言えば、プライベートなり、音楽活動なり、エピソードの多い人物だが、それらの雑音はどうでも良い気がする。それこそ、彼がジョージの大親友でなかったら、本気で人となりには興味が沸かなかっただろう。

とにかく70年代だ。実のところ、クラプトンはロックレジェンドの中にあっては、作曲能力が豊富な方では無いかも知れない。87年代以降は、その能力が枯渇したというのが私の評価だ。しかし、誰かとの共作にしろ、人のカバーにしろ、70年代のクラプトンが演奏すると、それらのほとんどが凄まじいほどのオリジナリティをもって訴えてくるのだ。

無論、私に豊富ではないなどと言われつつも、オリジナル楽曲も粒ぞろいだ。私がクラプトンの作曲作品としてとりわけ好きなのは、"Bell Bottom Blues" と、"Tell Me That You Love Me" 。前者はその圧倒的な熱量と絶望的なロック精神。後者は限りなく優しく端正な佇まい。

では、70年代クラプトンの最高傑作アルバムは何かと言うと、これは判断が難しい。一般的には "461" が高い評価を受けているのだと思うし、それが妥当だろう。ただ、私の思い入れはまず [Slowhand]。学生時代、私のロック師匠(同級生)が「最初に聴くべきクラプトン」として勧めたという経緯がある。それから、ソロ1作目[Eric Clapton] もスワンプサウンドと、楽曲の出来の良さで一歩抜き出ている。

しかし、あえて一作品だけ好きな物を決めなければならないとなったら、[Just One Night] にしよう。

ライブアルバムを挙げるのは卑怯だが、これしかない。"Layla" もなければ "Crossroad" もないアルバムだが、このライブの格好良さは圧倒的だ。

比較にして悪いが、[24 Nights] はあまり好きでは無い。これの映像は早々に処分してしまい、手元に無い。我らがスティーヴ・フェローニが参加しているのだから、好きなライブに挙げたいところだが、サイド・ギタリストの拙さと、サウンドのだらけ具合がどうも気に入らない。雰囲気も好きじゃないし、着ている服さえ気に入らない。

一方、[Just One Night] は、ジャケットからして最高に格好良い。そしてサイド・ギタリスト,アルバート・リーが素晴らしい。手堅く、調和が取れて、曲ごとにどう演奏するべきかをわきまえた心地よさが、まさにバンド・ワーク。私の最近のクラプトン低評価は、残念ながらこのバンドワークの悪さにその一端がある。

楽曲も良い物ばかりだし、元々それほど好きな曲でもない "Wonderful Tonight" すら、このアルバムの演奏はいやらしさや、もったいつけた感じが無くて好きだ。他にお気に入りなのは、冒頭の威勢の良い "Tulsa Time",ソロ1作目の "After Midnight", "Blues Power" など。有名なあの "Cocaine" は言うに及ばず。

こうしてお気に入りの楽曲を挙げると、やはり私はロックが好きなのだと、再認識させられる。ブルースに傾倒しすぎたり、下手なジャズをやってみたり(東京生まれ東京育ちが、下手な関西弁を喋るような気持ち悪さがある)、基本的に曲が良くなかったりすると、たちまちロックから乖離し、私の興味は溶けて無くなってしまう。

たとえ私にとって1994年までのみが評価の範囲内だったとしても、エリック・クラプトンには1970年代がある以上、やはり伝説のロックスターなのだ。

Musical confidante ― 2011/06/25 21:41

まずはニュースから。

これから公開されるトム・ハンクスとジュリア・ロバーツの「ロマンチック・コメディ」映画,[Larry Crowne] のサウンドトラックに、トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズ(TPソロ名義もあり)や、ELOの楽曲が含まれるそうだ。

Larry Crowne Soundtrack Includes Tunes by Tom Petty, Electric Light Orchestra, Smokey Robinson

シカゴ・トリビューンには、E street bandのClarence Clemonsが亡くなったことを受けて、A sampling of some of rock's greatest foilsという記事が載っていた。

つまり、ロック史に欠かせない名脇役特集。その冒頭に、マイク・キャンベルが挙げられた。この順番は別に世界一の名脇役というのではなく、アルファベット順に人名を挙げたら、マイクが一番だったとのこと。

Mike Campbell, guitar: Tom Petty's guitarist, songwriting partner and musical confidante in the Heartbreakers since the '70s.

マイク・キャンベル:トム・ペティのギタリストであり、ソングライティングパートナー,70年代以来のハートブレイカーズにおける音楽的腹心の友

"confidante" という言葉を辞書で引いてみると、「心の秘密,特に恋愛問題などを打ち明けられる腹心の友,親友 ― confidant の、女性形」

女性形……?

一応、イタリア語の辞書も引いておく。

[confidente:男女 何でも打ち明けられる人,相談相手。スパイ,密告者,たれこみ屋]

後者の意味はともかく。イタリア語では男女兼用らしい。とにかく、マイクはトムさんの腹心の友ということで。しかも女性形。日本球界で良く言う「女房役」だな。マーくんの女房役は嶋。ダルビッシュの女房役は鶴岡だったが、新参者の大野が割り込み、女の戦い(?)が勃発。しかし、古女房の底力が…(以下略)

「名脇役」などと言ったが、やはりマイク・キャンベルの場合、脇役という位置には納まりきらない存在感がある。だれでも、ハートブレイカーズのライブ映像を見れば、金髪のフロントマンとほぼ同時に、マイクの格好良さが目に入るだろう。

私も最初にハートブレイカーズを見たときから、当然金髪にいさんの格好良さとペアでマイクに惚れていた。シャイっぽい笑顔に、凄い演奏。スタイルも良くて、どこか儚げだけど、とびきりロックンロールな彼。

トムさんはマイク抜きではスタジオする気すらせず、ソロアルバムを作ると称しても、全ての人が「マイクと、誰をプロデューサーにするんだろう?」と当然のように考える。

それで、トムさんはマイクに心の秘密とか、恋愛の相談とかするわけ?…あ、いや、しなくていい。しないで。

マイクが作って、マイクのプレイが最高の "You Wreck Me" 。イントロで、後ろを向いたまま、微妙におしりが揺れてるマイクが可愛い。トムさん、"Confidante" を大事にしようね。

これから公開されるトム・ハンクスとジュリア・ロバーツの「ロマンチック・コメディ」映画,[Larry Crowne] のサウンドトラックに、トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズ(TPソロ名義もあり)や、ELOの楽曲が含まれるそうだ。

Larry Crowne Soundtrack Includes Tunes by Tom Petty, Electric Light Orchestra, Smokey Robinson

シカゴ・トリビューンには、E street bandのClarence Clemonsが亡くなったことを受けて、A sampling of some of rock's greatest foilsという記事が載っていた。

つまり、ロック史に欠かせない名脇役特集。その冒頭に、マイク・キャンベルが挙げられた。この順番は別に世界一の名脇役というのではなく、アルファベット順に人名を挙げたら、マイクが一番だったとのこと。

Mike Campbell, guitar: Tom Petty's guitarist, songwriting partner and musical confidante in the Heartbreakers since the '70s.

マイク・キャンベル:トム・ペティのギタリストであり、ソングライティングパートナー,70年代以来のハートブレイカーズにおける音楽的腹心の友

"confidante" という言葉を辞書で引いてみると、「心の秘密,特に恋愛問題などを打ち明けられる腹心の友,親友 ― confidant の、女性形」

女性形……?

一応、イタリア語の辞書も引いておく。

[confidente:男女 何でも打ち明けられる人,相談相手。スパイ,密告者,たれこみ屋]

後者の意味はともかく。イタリア語では男女兼用らしい。とにかく、マイクはトムさんの腹心の友ということで。しかも女性形。日本球界で良く言う「女房役」だな。マーくんの女房役は嶋。ダルビッシュの女房役は鶴岡だったが、新参者の大野が割り込み、女の戦い(?)が勃発。しかし、古女房の底力が…(以下略)

「名脇役」などと言ったが、やはりマイク・キャンベルの場合、脇役という位置には納まりきらない存在感がある。だれでも、ハートブレイカーズのライブ映像を見れば、金髪のフロントマンとほぼ同時に、マイクの格好良さが目に入るだろう。

私も最初にハートブレイカーズを見たときから、当然金髪にいさんの格好良さとペアでマイクに惚れていた。シャイっぽい笑顔に、凄い演奏。スタイルも良くて、どこか儚げだけど、とびきりロックンロールな彼。

トムさんはマイク抜きではスタジオする気すらせず、ソロアルバムを作ると称しても、全ての人が「マイクと、誰をプロデューサーにするんだろう?」と当然のように考える。

それで、トムさんはマイクに心の秘密とか、恋愛の相談とかするわけ?…あ、いや、しなくていい。しないで。

マイクが作って、マイクのプレイが最高の "You Wreck Me" 。イントロで、後ろを向いたまま、微妙におしりが揺れてるマイクが可愛い。トムさん、"Confidante" を大事にしようね。

イェロータバン ― 2011/06/29 22:42

北軍の騎兵隊指揮官フィリップ・シェリダン少将は不満だった。

彼の直属上司であるポトマック軍司令官ジョージ・ミードは、シェリダン率いる騎兵を、従来の偵察や敵の突出部分に対する遮蔽といった、消極的な目的にしか使っていなかったからである。

1864年5月、東部戦線において、北軍と南軍は南部連合首都リッチモンドから北西80キロほどの位置で対峙し、ウィルダネス,スポットシルヴァニアで激突していた。そんな中、シェリダンは機動性という騎兵最大の特徴を生かした、大胆な作戦を上に献言した。

即ち、10000にも上る北軍の大規模騎兵隊を、リッチモンドへ長駆,急襲させるというものだった。大軍とは言え防御に弱い騎兵だけで、リッチモンドを落とすことは無論意図していないが、南軍にとっては後方撹乱という意味で、大きな打撃になる。そもそも、南軍には万事余裕が無いのだ。

そして、シェリダンにとって一番の目標は、花咲ける南軍騎兵 ― とりわけその隊長である、ジェブ・スチュアート少将を叩きのめすことである。いまいましいことに、開戦以来騎兵の活躍は、南軍にばかり賞賛が集まり続けていた。先年のブランディ・ステーションではやっと、北軍も南軍騎兵対と互角に戦えると証明されている。シェリダンはここでスチュアートを倒してしまいたかった。

やっかいなリーの歩兵本体は抜きで、スチュアートの騎兵単独と対戦するには、北軍もまた騎兵のみの機動性でおびき出すしか無い。

しかし、せっかくの大胆な作戦も、ミードが許可しなかった。

ミードの消極性にも、無理からぬところがあった。とにかく騎兵は防御が弱い。一歩間違えると、騎兵隊が全滅しかねない。そうなったら、優秀な偵察隊としての騎兵 ― つまり軍隊にとっての目を失うことになる。

「坂の上の雲」に詳しく描かれているが、古来、騎兵の性能を活かして使い切れるのは軍事的天才のみで、日本では義経の一ノ谷(および屋島)と、信長の桶狭間があるのみだと言う。

ともあれ、シェリダンはミードを飛び越し、さらにその上に立つ総司令官であるグラントに彼の作戦を相談した。グラントは、この作戦に魅力を感じた。そこでグラントはミードを説得し、こうしてシェリダンの作戦が実行されるに至ったのである。

騎兵団とは言っても、その数10000。大砲を30基以上率いた大軍団である。長い長い列を作りつつ、シェリダンは北軍本体から離れ、南東リッチモンドへ向かった。

無論、南軍もそれを放置するわけには行かず、同等の移動スピードを持つスチュアートの騎兵4500が、南下した。スチュアートはシェリダンとリッチモンドの間を進み、ある程度の距離を保っていたが、5月11日、リッチモンドからわずか10kmほどのイェロータバンで両軍が激突した。イェロータバンというのは酒場兼旅館の名前で、地名ではない。

スチュアートたちは数的には半分以下、装備的にも劣りつつも、リッチモンドを守るべく耐え続けた。

しかし、午後3時ごろ、南軍の押し返しに対して退却しようとした北軍から放たれた銃弾が、指揮官スチュアートを直撃した。スチュアートは指揮不能に陥り、後送された。すぐさま、指揮権はフィッツヒュー・リーに受け継がれ(先任少将ではなかったが、スチュアートの近くに居たので、このロバート・E・リーの甥が指名されたのだろう)、さらに南軍騎兵団は抵抗を続けた。

やがてシェリダンは戦闘を避けるように南下し、リッチモンドを迂回し、バミューダハンドレッドの後「瓶に閉じ込められていた」バトラーの軍と合流した。

シェリダンの騎兵によるリッチモンド急襲は、リッチモンドそのものを脅かすことにはならなかったし、当面動きの取れないバトラーと合流したという点からも、完璧とは言えなかった。

しかし、彼にとって最大の目的は果たせた ― いや、予想したよりもはるかに大きな戦果だったかもしれない。

後送されたスチュアートが、死んだのだから。

彼の直属上司であるポトマック軍司令官ジョージ・ミードは、シェリダン率いる騎兵を、従来の偵察や敵の突出部分に対する遮蔽といった、消極的な目的にしか使っていなかったからである。

1864年5月、東部戦線において、北軍と南軍は南部連合首都リッチモンドから北西80キロほどの位置で対峙し、ウィルダネス,スポットシルヴァニアで激突していた。そんな中、シェリダンは機動性という騎兵最大の特徴を生かした、大胆な作戦を上に献言した。

即ち、10000にも上る北軍の大規模騎兵隊を、リッチモンドへ長駆,急襲させるというものだった。大軍とは言え防御に弱い騎兵だけで、リッチモンドを落とすことは無論意図していないが、南軍にとっては後方撹乱という意味で、大きな打撃になる。そもそも、南軍には万事余裕が無いのだ。

そして、シェリダンにとって一番の目標は、花咲ける南軍騎兵 ― とりわけその隊長である、ジェブ・スチュアート少将を叩きのめすことである。いまいましいことに、開戦以来騎兵の活躍は、南軍にばかり賞賛が集まり続けていた。先年のブランディ・ステーションではやっと、北軍も南軍騎兵対と互角に戦えると証明されている。シェリダンはここでスチュアートを倒してしまいたかった。

やっかいなリーの歩兵本体は抜きで、スチュアートの騎兵単独と対戦するには、北軍もまた騎兵のみの機動性でおびき出すしか無い。

しかし、せっかくの大胆な作戦も、ミードが許可しなかった。

ミードの消極性にも、無理からぬところがあった。とにかく騎兵は防御が弱い。一歩間違えると、騎兵隊が全滅しかねない。そうなったら、優秀な偵察隊としての騎兵 ― つまり軍隊にとっての目を失うことになる。

「坂の上の雲」に詳しく描かれているが、古来、騎兵の性能を活かして使い切れるのは軍事的天才のみで、日本では義経の一ノ谷(および屋島)と、信長の桶狭間があるのみだと言う。

ともあれ、シェリダンはミードを飛び越し、さらにその上に立つ総司令官であるグラントに彼の作戦を相談した。グラントは、この作戦に魅力を感じた。そこでグラントはミードを説得し、こうしてシェリダンの作戦が実行されるに至ったのである。

騎兵団とは言っても、その数10000。大砲を30基以上率いた大軍団である。長い長い列を作りつつ、シェリダンは北軍本体から離れ、南東リッチモンドへ向かった。

無論、南軍もそれを放置するわけには行かず、同等の移動スピードを持つスチュアートの騎兵4500が、南下した。スチュアートはシェリダンとリッチモンドの間を進み、ある程度の距離を保っていたが、5月11日、リッチモンドからわずか10kmほどのイェロータバンで両軍が激突した。イェロータバンというのは酒場兼旅館の名前で、地名ではない。

スチュアートたちは数的には半分以下、装備的にも劣りつつも、リッチモンドを守るべく耐え続けた。

しかし、午後3時ごろ、南軍の押し返しに対して退却しようとした北軍から放たれた銃弾が、指揮官スチュアートを直撃した。スチュアートは指揮不能に陥り、後送された。すぐさま、指揮権はフィッツヒュー・リーに受け継がれ(先任少将ではなかったが、スチュアートの近くに居たので、このロバート・E・リーの甥が指名されたのだろう)、さらに南軍騎兵団は抵抗を続けた。

やがてシェリダンは戦闘を避けるように南下し、リッチモンドを迂回し、バミューダハンドレッドの後「瓶に閉じ込められていた」バトラーの軍と合流した。

シェリダンの騎兵によるリッチモンド急襲は、リッチモンドそのものを脅かすことにはならなかったし、当面動きの取れないバトラーと合流したという点からも、完璧とは言えなかった。

しかし、彼にとって最大の目的は果たせた ― いや、予想したよりもはるかに大きな戦果だったかもしれない。

後送されたスチュアートが、死んだのだから。

最近のコメント