Living in the Material World 50th Anniversary Edition ― 2024/11/16 20:25

ジョージの [Living in the Material World] が50周年を迎えるにあたって、特別エディションが発売された。オリジナル・アルバムは2024年ミックスで、エクストラ・トラックは、ほぼ全曲のデモや別バーションだ。

例によって数枚のアナログ盤や Bluray がつくヴァージョンもあるが、例によってアナログを集める趣味が無いのと、ジョージの新しい動画があるわけではなさそうだったので、今回は2枚CDセットの購入にとどめた。

先にエクストラ・トラックから聴いている。

まだオーバー・レコーディングが施される前のヴァージョンの数々が良い。ジョージの声の調子も良いし、乗りに乗っている。

昨今、ニッキー・ホプキンズが注目を集める中、このアルバムでもその優れた手腕が発揮されている。ニッキーの優しい性格の出た演奏と、ジョージの慈愛に満ちた曲想がすごく合っていて、ぐっとくる。

そういえば、先だってロイヤル・アルバート・ホールでライブでのクラプトンのライブのアンコールにダニーが登場して、"Gove Me Love" を演奏していた。豪華なラインナップだが、動画を見る限り演奏はイマイチ。リハーサル不足だと思う。

"Gove Me Love" というのは難しい曲なのだ。テンポが抑え気味のくせに、リズムが難しくて、維持するのが難しい。たしか "Concert for George" のときも難度が高くて、それなりに入念な準備が必要だったときいている。

その点、ジョージの来日公演はさすが。スティーヴ・フェローニと、レイ・クーパーがそろっているのでまちがいない。

例によって数枚のアナログ盤や Bluray がつくヴァージョンもあるが、例によってアナログを集める趣味が無いのと、ジョージの新しい動画があるわけではなさそうだったので、今回は2枚CDセットの購入にとどめた。

先にエクストラ・トラックから聴いている。

まだオーバー・レコーディングが施される前のヴァージョンの数々が良い。ジョージの声の調子も良いし、乗りに乗っている。

昨今、ニッキー・ホプキンズが注目を集める中、このアルバムでもその優れた手腕が発揮されている。ニッキーの優しい性格の出た演奏と、ジョージの慈愛に満ちた曲想がすごく合っていて、ぐっとくる。

そういえば、先だってロイヤル・アルバート・ホールでライブでのクラプトンのライブのアンコールにダニーが登場して、"Gove Me Love" を演奏していた。豪華なラインナップだが、動画を見る限り演奏はイマイチ。リハーサル不足だと思う。

"Gove Me Love" というのは難しい曲なのだ。テンポが抑え気味のくせに、リズムが難しくて、維持するのが難しい。たしか "Concert for George" のときも難度が高くて、それなりに入念な準備が必要だったときいている。

その点、ジョージの来日公演はさすが。スティーヴ・フェローニと、レイ・クーパーがそろっているのでまちがいない。

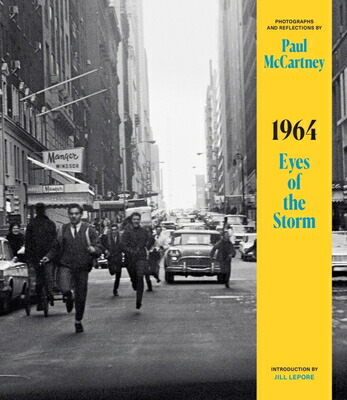

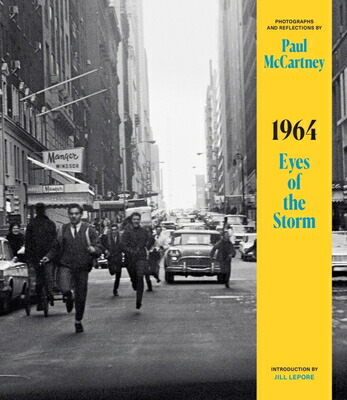

Eyes of the Storm ― 2024/09/29 20:39

ニューヨークへ行く前、ポールのビートルズ写真展、[Eyes of the Storm] を見に行った。

ポールが私物のカメラで、1963年から1964年に欠けて撮影した写真が中心。ライブの合間に楽屋や、移動中、滞在先でとったもの。ビートルズの一人がカメラマンだったのだから、まさにゼロ距離での映像だ。

63年、64年と言えば、ジョンとリンゴが24歳、ジョージに至っては20歳か21歳。もう存在するだけで輝くような「若さ」の時代であり、その姿の美しさったらない。

そもそも、ポールの写真集が展覧会になると報じられた時に、公開されたジョンとジョージをとらえたこの写真が全てを物語っていた。

この写真のポストカードが欲しかったのだが、売店にはなかった。人気故に売り切れだったのか、はたまた2万円ほどする特別プリントを買わせる戦略か。

美しい FAB4 の姿も良かったが、写真集の表紙になった、ニューヨーク6番街で、ビートルズを走って追いかけるファンの姿をとらえた写真が良かった。

ビートルズの人気の勢いを象徴するようで、同時にビートルズに熱狂した時代、若者たち自身の勢い、活力、輝きが焼き付けられている。

ポールが私物のカメラで、1963年から1964年に欠けて撮影した写真が中心。ライブの合間に楽屋や、移動中、滞在先でとったもの。ビートルズの一人がカメラマンだったのだから、まさにゼロ距離での映像だ。

63年、64年と言えば、ジョンとリンゴが24歳、ジョージに至っては20歳か21歳。もう存在するだけで輝くような「若さ」の時代であり、その姿の美しさったらない。

そもそも、ポールの写真集が展覧会になると報じられた時に、公開されたジョンとジョージをとらえたこの写真が全てを物語っていた。

この写真のポストカードが欲しかったのだが、売店にはなかった。人気故に売り切れだったのか、はたまた2万円ほどする特別プリントを買わせる戦略か。

美しい FAB4 の姿も良かったが、写真集の表紙になった、ニューヨーク6番街で、ビートルズを走って追いかけるファンの姿をとらえた写真が良かった。

ビートルズの人気の勢いを象徴するようで、同時にビートルズに熱狂した時代、若者たち自身の勢い、活力、輝きが焼き付けられている。

New York 雑感 ― 2024/09/22 20:47

ニューヨークから帰ってきて、数日たった。

今回のニューヨーク滞在は3泊。いつもより2泊短かった。ライブが一つであれば、3泊でも充分だった。

まず、Jeff Lynne's ELO のマディソン・スクェア・ガーデンのコンサート。約2万の席が Sold out, 追加公演もあるとのことで、大盛況であった。

20時開演ということにはなっていたが前座があったので、実際にジェフとバンドが登場したのは21時少し過ぎ。演奏時間は90分ほどの、コンパクトなコンサートだった。もちろん ELO の名曲、ヒット曲の目白押し。ジョージやトムさん、ウィルベリーズなどのトリビュートは無し。本当に ELO の楽しいコンサートで、私は気楽に楽しめた。

ハートブレイカーズのライブの時は一生懸命アリーナの前の方に席を取ろうとしたり、大柄アメリカ人を前にして跳んだり跳ねたりしていたが、今回は2階席でゆったり。

お馴染みの ELO ソングを会場全体で合唱したりして、とにかく楽しかった。私にとって、ジェフは海外遠征までしなければならないアーチストではないとは思うが、でもこのまま一度もライブを見ないでいるのは、なんだか惜しい。サクっとニューヨークに飛んで、サクッと楽しむという意味で、とても良かった。

ニューヨークは2017年以来7年ぶりだった。どうやら、私がニューヨークに抱いていたキラキラしたイメージは、すっかり煤けてしまったようだ。ニューヨークのうるさくて、汚くて、臭くて、ぐちゃっとした感じが押し出されていて、なんとなく疲れる。

マンハッタンに行くたびに増えるのが、歩道に張り出す足場。どのビルも何らかの工事が必要で、しかも建物がびっしり並んでいるので、足場は歩道に張り出すしか無い。

地下鉄の料金システムは、クレジットカードのタッチ機能を中心とした OMNY に切り替わり、どの店もカードはタッチ決済が基本だ。帰国したら早速、カード会社に電話してタッチ決済カードへの切り替えを依頼したが、ある会社はまだ対応していないという。これは不便なので、早くどうにかするべきだろう。

ニューヨークと言えば美術館も見所だ。今回はノイエ・ギャラリーと、メットだけ。

去年、フィレンツェに5泊もしたのがいけなかった。確かにメットの収蔵品は膨大だが、私が好きなルネサンス絵画においては完全に「しょぼい」。ともあれ、みんながエジプトに行っている間、フェルメールとレンブラントの部屋に私一人という贅沢な時間を過ごせたのは良かった。

アメリカン・ウイングは、別にたいした美術品はないし、一部はほとんど大塚家具なのだが、ハートブレイカーズ・ファンとしては、ホーマーの "The Veteran in a New Field" 詣でをしなければならない。ところが、なんと展示室がクローズ中。残念。

今回のニューヨーク滞在は3泊。いつもより2泊短かった。ライブが一つであれば、3泊でも充分だった。

まず、Jeff Lynne's ELO のマディソン・スクェア・ガーデンのコンサート。約2万の席が Sold out, 追加公演もあるとのことで、大盛況であった。

20時開演ということにはなっていたが前座があったので、実際にジェフとバンドが登場したのは21時少し過ぎ。演奏時間は90分ほどの、コンパクトなコンサートだった。もちろん ELO の名曲、ヒット曲の目白押し。ジョージやトムさん、ウィルベリーズなどのトリビュートは無し。本当に ELO の楽しいコンサートで、私は気楽に楽しめた。

ハートブレイカーズのライブの時は一生懸命アリーナの前の方に席を取ろうとしたり、大柄アメリカ人を前にして跳んだり跳ねたりしていたが、今回は2階席でゆったり。

お馴染みの ELO ソングを会場全体で合唱したりして、とにかく楽しかった。私にとって、ジェフは海外遠征までしなければならないアーチストではないとは思うが、でもこのまま一度もライブを見ないでいるのは、なんだか惜しい。サクっとニューヨークに飛んで、サクッと楽しむという意味で、とても良かった。

ニューヨークは2017年以来7年ぶりだった。どうやら、私がニューヨークに抱いていたキラキラしたイメージは、すっかり煤けてしまったようだ。ニューヨークのうるさくて、汚くて、臭くて、ぐちゃっとした感じが押し出されていて、なんとなく疲れる。

マンハッタンに行くたびに増えるのが、歩道に張り出す足場。どのビルも何らかの工事が必要で、しかも建物がびっしり並んでいるので、足場は歩道に張り出すしか無い。

地下鉄の料金システムは、クレジットカードのタッチ機能を中心とした OMNY に切り替わり、どの店もカードはタッチ決済が基本だ。帰国したら早速、カード会社に電話してタッチ決済カードへの切り替えを依頼したが、ある会社はまだ対応していないという。これは不便なので、早くどうにかするべきだろう。

ニューヨークと言えば美術館も見所だ。今回はノイエ・ギャラリーと、メットだけ。

去年、フィレンツェに5泊もしたのがいけなかった。確かにメットの収蔵品は膨大だが、私が好きなルネサンス絵画においては完全に「しょぼい」。ともあれ、みんながエジプトに行っている間、フェルメールとレンブラントの部屋に私一人という贅沢な時間を過ごせたのは良かった。

アメリカン・ウイングは、別にたいした美術品はないし、一部はほとんど大塚家具なのだが、ハートブレイカーズ・ファンとしては、ホーマーの "The Veteran in a New Field" 詣でをしなければならない。ところが、なんと展示室がクローズ中。残念。

The Session Man ― 2024/09/07 20:16

ニッキー・ホプキンズの伝記映画 「The Session Man セッションマン ニッキー・ホプキンズ ローリング・ストーンズに愛された男」を見に行った。

当然である。私が好きなピアニストは、グレン・グールド,ニッキー・ホプキンズ,ベンモント・テンチ。

60,70年代のロック好きなら、この映画を見なければならない。ロックバンドが、ギター、ベース、ドラムスだけで構成されていた次元から、一気に多様でカラフルで魅惑的なサウンドに発展したのは、ニッキー・ホプキンズあってのことだった。ビートルズやローリング・ストーンズ「のような」バンドは数多あるが、ニッキーの存在は唯一無二。彼はその虚弱な体質と引き換えに、天からその才を授けられ、この世に使わされたに違いない。

いくつも面白い話しが出てきた。マーキー・クラブに出始めたニッキーを見て、ミックとキースが顔を見合わせて「ワァオ」というのは、トムさんとマイクのパターンでもよくある。

そのキース曰く、曲が半分できてもその先が出来ない時にニッキーに任せると、ちゃんと凄い物ができる。映画の独特な表現なのだが、ニッキーは、キンクス、ストーンズ、ザ・フー、そしてビートルズと、「グランド・スラム」を成し遂げたのだとか。ついでに、解散後のビートル4人のアルバムに参加するという、これまた「グランド・スラム」だそうだ。

我らがベンモント・テンチはニッキーに会ったことはないが、ニッキーのファン代表の現代の「セッション・マン」。ニッキーの素晴らしさを語る。ニッキーはその音楽を直感的に、しかも完璧に理解し、完璧なピアノを弾いた。ベンモント曰く、「曲のイントロからではなく、途中からはいってくるタイミングも完璧」。その話しのバックで流れているのが、 "Give Me Love" だった。

それにしても、ニッキーのストーンズに対する貢献度は本当に計り知れない。たしかにロックンロールスターたちが音楽の革命を起こしたが、セッション・マンであるニッキーの存在なしには、今日まで続くストーンズは考えられないだろう。

ひとつ謎が解けたのが、"Edward" の話。ニッキーのソロ・アルバム [The Tin Man Was a Dreamer] に収録されているのこの曲がどうして Edward なのかと不思議だった。

キース曰く。スタジオでチューニングをしようとして、ニッキーに「Eをくれ!」と言ったところ、

「え?聞こえない」

「E!」

「なに?」

「エドワードの E!」

それでニッキーのあだ名がエドワードになったそうだ。なるほど。

映画の終盤で、ニッキーが自分はショパンの生まれ変わりだと語っていた話がでてくる。生まれ変わりという事がピンとこないひとや、ショパンをよく知らない人には分からないが、私にはよくわかる。

ニッキー・ホプキンズはショパンの生まれ変わりだということは、かなり納得がいく。その天才性、ピアノに特化した音楽、虚弱体質で、早世する。親指と中指でオクターブをおさえるべらぼうな手。確かにニッキー・ホプキンズはショパンの生まれ変わりだっただろう。

当然である。私が好きなピアニストは、グレン・グールド,ニッキー・ホプキンズ,ベンモント・テンチ。

60,70年代のロック好きなら、この映画を見なければならない。ロックバンドが、ギター、ベース、ドラムスだけで構成されていた次元から、一気に多様でカラフルで魅惑的なサウンドに発展したのは、ニッキー・ホプキンズあってのことだった。ビートルズやローリング・ストーンズ「のような」バンドは数多あるが、ニッキーの存在は唯一無二。彼はその虚弱な体質と引き換えに、天からその才を授けられ、この世に使わされたに違いない。

いくつも面白い話しが出てきた。マーキー・クラブに出始めたニッキーを見て、ミックとキースが顔を見合わせて「ワァオ」というのは、トムさんとマイクのパターンでもよくある。

そのキース曰く、曲が半分できてもその先が出来ない時にニッキーに任せると、ちゃんと凄い物ができる。映画の独特な表現なのだが、ニッキーは、キンクス、ストーンズ、ザ・フー、そしてビートルズと、「グランド・スラム」を成し遂げたのだとか。ついでに、解散後のビートル4人のアルバムに参加するという、これまた「グランド・スラム」だそうだ。

我らがベンモント・テンチはニッキーに会ったことはないが、ニッキーのファン代表の現代の「セッション・マン」。ニッキーの素晴らしさを語る。ニッキーはその音楽を直感的に、しかも完璧に理解し、完璧なピアノを弾いた。ベンモント曰く、「曲のイントロからではなく、途中からはいってくるタイミングも完璧」。その話しのバックで流れているのが、 "Give Me Love" だった。

それにしても、ニッキーのストーンズに対する貢献度は本当に計り知れない。たしかにロックンロールスターたちが音楽の革命を起こしたが、セッション・マンであるニッキーの存在なしには、今日まで続くストーンズは考えられないだろう。

ひとつ謎が解けたのが、"Edward" の話。ニッキーのソロ・アルバム [The Tin Man Was a Dreamer] に収録されているのこの曲がどうして Edward なのかと不思議だった。

キース曰く。スタジオでチューニングをしようとして、ニッキーに「Eをくれ!」と言ったところ、

「え?聞こえない」

「E!」

「なに?」

「エドワードの E!」

それでニッキーのあだ名がエドワードになったそうだ。なるほど。

映画の終盤で、ニッキーが自分はショパンの生まれ変わりだと語っていた話がでてくる。生まれ変わりという事がピンとこないひとや、ショパンをよく知らない人には分からないが、私にはよくわかる。

ニッキー・ホプキンズはショパンの生まれ変わりだということは、かなり納得がいく。その天才性、ピアノに特化した音楽、虚弱体質で、早世する。親指と中指でオクターブをおさえるべらぼうな手。確かにニッキー・ホプキンズはショパンの生まれ変わりだっただろう。

Sonic Ranch ― 2024/08/21 20:05

ファストボールの新譜が出た。9枚目のスタジオ・アルバム,[Sonic Ranch] ―― 早速注文したが、日本には無いとのことで、早々にキャンセルされてしまった。

それではアメリカの Amazon に注文したら、3日で届いた。マイクの新譜も、日本のAmazon で待つのはやめて、アメリカから買った方が早そうだ。

[Ronic Ranch] のジャケットを見て、ややショック。確かに中年になったなぁという感想は持っていたが、すごく老けたなぁという印象。彼らがメジャー・デビューした1996年からはや28年。メンバーは今年還暦だそうだ。

90年代のトム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズに憧れた世代のイケてるロックバンドの多くは、自然体、カジュアルなファッションであることも多い。特にアメリカのバンドではそれが顕著で、普通によくいるアメリカ人らしい中年、老年太りへとすんなりと進む。私の好きなシスター・ヘイゼルなどもしかり。

それにしてもファストボールの二人のヴォーカルは声質がほとんど変わらないので、音だけ聴くと相変わらずの「お兄ちゃん」感。全ての楽曲が期待通りのクォリティで、ロック・ファンとして嬉しくなる。

この際、見た目はそれほど気にしなくてもいいので ―― 私も気にしないことにするので ―― これからも頑張って欲しい。

新譜から一曲、"Rather Be Me Than You" ―― ギターリフからして、相変わらずファストボール全開。

ファストボールのライブ動画を見ていたら、ボブ・ディランの "Tonight I'll Be Staying Here With You" の演奏があった。10年以上前だし、音も画像も悪いが、演奏がすごく格好良くて、イカしている。

ファストボールの容姿はこの10年で様変わりしたのかも?40代から60代になったわけだし、パンデミックもあったからね…

それではアメリカの Amazon に注文したら、3日で届いた。マイクの新譜も、日本のAmazon で待つのはやめて、アメリカから買った方が早そうだ。

[Ronic Ranch] のジャケットを見て、ややショック。確かに中年になったなぁという感想は持っていたが、すごく老けたなぁという印象。彼らがメジャー・デビューした1996年からはや28年。メンバーは今年還暦だそうだ。

90年代のトム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズに憧れた世代のイケてるロックバンドの多くは、自然体、カジュアルなファッションであることも多い。特にアメリカのバンドではそれが顕著で、普通によくいるアメリカ人らしい中年、老年太りへとすんなりと進む。私の好きなシスター・ヘイゼルなどもしかり。

それにしてもファストボールの二人のヴォーカルは声質がほとんど変わらないので、音だけ聴くと相変わらずの「お兄ちゃん」感。全ての楽曲が期待通りのクォリティで、ロック・ファンとして嬉しくなる。

この際、見た目はそれほど気にしなくてもいいので ―― 私も気にしないことにするので ―― これからも頑張って欲しい。

新譜から一曲、"Rather Be Me Than You" ―― ギターリフからして、相変わらずファストボール全開。

ファストボールのライブ動画を見ていたら、ボブ・ディランの "Tonight I'll Be Staying Here With You" の演奏があった。10年以上前だし、音も画像も悪いが、演奏がすごく格好良くて、イカしている。

ファストボールの容姿はこの10年で様変わりしたのかも?40代から60代になったわけだし、パンデミックもあったからね…

Jumpin' Jack Flash ― 2024/08/16 19:58

なんとなくYouTube が私に勧めてきた動画に、Rockin' 1000 による "Jumpin' Jack Flash" があった。

この Rockin' 1000 というのは2015年イタリアでフー・フィターズのファンが始めたプロジェクトで、これまでに各国でライブをおこなっている。日本でも同様の企画があるそうだ。

そもそもがフー・ファイターズ・ファンの企画なので、曲目もいくらかそっち向きで、私のような60年代指向のフォーク・ロック寄りにとっては、ちょっと方向が違うようだ。

もっとも、TP&HB の曲をやってくれれば、それはそれで聴くかも知れない。

たしかに [Concert for George] や [Concert dor Bangladesh] を見ていれば、大編成の迫力の良さは分かるが、1000というのはさすがにやり過ぎだろう。ただ合わせるだけで、全ての音から角が落ちてしまい、のっぺりとした演奏になっている。なにごとも加減というもがあるだろう。

クラシックでも、数に物を言わせることはよくある。1000人の「メサイア」とか、1万人の「第九」とか。実のところ大して面白くはない。10台のピアノとかもつまらない ―― 私はピアノに関しては2台ですら退屈だと思っている。

やはり CFG,CFB の規模が、大人数では一番良いところではないだろうか。

CFB と言えば、[Concert for Bangladesh] がストリーミング・サービスで聴けるようになったそうだ。むしろ、いままで無かったというのが驚きだが。

CFB から53年が経つが、その活き活きとした演奏には圧倒される。ジョージが短時間で準備したコンサートなので、「みんなが知っている曲なら、リハも少なくてやりやすい」という理由で選ばれた曲があり、それこそ "Jumpin' Jack Flash" だった。この曲の最高のライブ演奏といったら、ストーンズよりも、私はこちらを挙げる。

この Rockin' 1000 というのは2015年イタリアでフー・フィターズのファンが始めたプロジェクトで、これまでに各国でライブをおこなっている。日本でも同様の企画があるそうだ。

そもそもがフー・ファイターズ・ファンの企画なので、曲目もいくらかそっち向きで、私のような60年代指向のフォーク・ロック寄りにとっては、ちょっと方向が違うようだ。

もっとも、TP&HB の曲をやってくれれば、それはそれで聴くかも知れない。

たしかに [Concert for George] や [Concert dor Bangladesh] を見ていれば、大編成の迫力の良さは分かるが、1000というのはさすがにやり過ぎだろう。ただ合わせるだけで、全ての音から角が落ちてしまい、のっぺりとした演奏になっている。なにごとも加減というもがあるだろう。

クラシックでも、数に物を言わせることはよくある。1000人の「メサイア」とか、1万人の「第九」とか。実のところ大して面白くはない。10台のピアノとかもつまらない ―― 私はピアノに関しては2台ですら退屈だと思っている。

やはり CFG,CFB の規模が、大人数では一番良いところではないだろうか。

CFB と言えば、[Concert for Bangladesh] がストリーミング・サービスで聴けるようになったそうだ。むしろ、いままで無かったというのが驚きだが。

CFB から53年が経つが、その活き活きとした演奏には圧倒される。ジョージが短時間で準備したコンサートなので、「みんなが知っている曲なら、リハも少なくてやりやすい」という理由で選ばれた曲があり、それこそ "Jumpin' Jack Flash" だった。この曲の最高のライブ演奏といったら、ストーンズよりも、私はこちらを挙げる。

I Believe in You ― 2024/05/30 20:41

引き続き朝ドラにはまっている。私としては本当に希なことで、よほど良く出来ているのか、私が弱っているのか、その両方か。

今日も例の "You are so amazing" が使われて、大泣きしてしまった。

"You are so Amazing" が最初に使われたとき、私は既存の何かの曲だと思った。どこかで聴いたような曲に思えたからだ。

音楽を聴いて「良い」と感じるときは、大抵じぶんが慣れ親しんだ、好きな音楽に類似しているということは、音大時代に音楽心理学講義で習った。親しみが好印象と結びつく一方、耳慣れないものの連続は冗長と感じられるからだ。音大の作曲科の学生がピアノの弦を棒で叩く的な「オリジナリティ豊かな曲」を作ると、聴いていられないシロモノであるのはそういうわけだ。

"You are so amazing" を鼻歌で歌って、私の記憶の中のメロディは何だろうかと思ったら、存外簡単にボブ・ディランであることが分かった。

1979年のアルバム [Slow Train Comming] の収録曲 "I Believe in You" がそれだ。もちろん、"You are so Amazing" の方が繊細で複雑な曲の作りをしているが、メロディラインの所々が、ディランに似ているようだ。

[Slow Train Comming] はディランの「キリスト教時代」の作品で、"I Believe in You" の "You" がキリストのことなのか、愛する人なのか(キリスト教徒にとってはイエスこそが愛する人なのだろうが)。私は平均的な日本人の宗教観なので、この曲の "you" は身近な誰かだと解釈している。

ディラン様、Aメロは優しく、ブリッジは絶叫系。格好良い。ジョージを彷彿とさせるスライド・ギターを弾いているのはマーク・ノップラーだろうか。

ライブでのパフォーマンスとなると、"You are so Amazing" のかけらもないようなド迫力なので共通点が薄れる。

とはいえ、私はあるメロディを聴くと、けっこうすぐに「アレに似ている」と言い当てる名人らしいので(ティン・ホイッスルの先生曰く)、この二曲は同類項として整理しておくことにする。

今日も例の "You are so amazing" が使われて、大泣きしてしまった。

"You are so Amazing" が最初に使われたとき、私は既存の何かの曲だと思った。どこかで聴いたような曲に思えたからだ。

音楽を聴いて「良い」と感じるときは、大抵じぶんが慣れ親しんだ、好きな音楽に類似しているということは、音大時代に音楽心理学講義で習った。親しみが好印象と結びつく一方、耳慣れないものの連続は冗長と感じられるからだ。音大の作曲科の学生がピアノの弦を棒で叩く的な「オリジナリティ豊かな曲」を作ると、聴いていられないシロモノであるのはそういうわけだ。

"You are so amazing" を鼻歌で歌って、私の記憶の中のメロディは何だろうかと思ったら、存外簡単にボブ・ディランであることが分かった。

1979年のアルバム [Slow Train Comming] の収録曲 "I Believe in You" がそれだ。もちろん、"You are so Amazing" の方が繊細で複雑な曲の作りをしているが、メロディラインの所々が、ディランに似ているようだ。

[Slow Train Comming] はディランの「キリスト教時代」の作品で、"I Believe in You" の "You" がキリストのことなのか、愛する人なのか(キリスト教徒にとってはイエスこそが愛する人なのだろうが)。私は平均的な日本人の宗教観なので、この曲の "you" は身近な誰かだと解釈している。

ディラン様、Aメロは優しく、ブリッジは絶叫系。格好良い。ジョージを彷彿とさせるスライド・ギターを弾いているのはマーク・ノップラーだろうか。

ライブでのパフォーマンスとなると、"You are so Amazing" のかけらもないようなド迫力なので共通点が薄れる。

とはいえ、私はあるメロディを聴くと、けっこうすぐに「アレに似ている」と言い当てる名人らしいので(ティン・ホイッスルの先生曰く)、この二曲は同類項として整理しておくことにする。

Slide Guitar ― 2024/04/21 19:32

ウクレレの先生(プロのギタリスト)に、スライドギターについて訊いてみた。

どの指にスライドバー,ボトルネック(にあたる道具)を装着するか。アコースティック・ギターの時は小指に、エレキの時は薬指だそうだ。アコギは小指以外の四本の指でミュートしたいからだそうだ。

ジョージはどうかしらと、日本公演時の "Cheer Down”を見てみると、薬指だった。

では、もっともジョージに近いスライドを奏でる、マイク・キャンベルはどの指に装着しているのだろうか?マイクが自宅でファンからの質問に答える動画を参考にしよう。

―― と、その前に!マイク、部屋を片付けろ!なんだその chaos な部屋は!!性格も音楽性も完璧なマイクだが、数少ない弱点は、片付けが出来ず、部屋もスタジオもめちゃくちゃなことである。

マイクは小指とのこと。同時に四本が使えるからだそうだが、器用な人は違う。

なにを指に装着するのかという点で面白かったのが、デュエイン・オールマン。当時アメリカで一般的だった風邪薬,コリシディンのビンをそのまま使っていたという話。

コリシディンの瓶は、今となってはすっかり「ギターのスライドバー」としてして売られている。みなさん、どうも形から入るようで…

ちなみに先生によると、日本でのスライドバーの定番は、七味唐辛子の瓶だそうだ。たしかに丁度良い大きさだ。何十年か経って七味のパッケージ素材が変わったら、古い七味の瓶がスライドバーとして売り出されるのだろうか。今のうちに大量に保管しておくか。

どの指にスライドバー,ボトルネック(にあたる道具)を装着するか。アコースティック・ギターの時は小指に、エレキの時は薬指だそうだ。アコギは小指以外の四本の指でミュートしたいからだそうだ。

ジョージはどうかしらと、日本公演時の "Cheer Down”を見てみると、薬指だった。

では、もっともジョージに近いスライドを奏でる、マイク・キャンベルはどの指に装着しているのだろうか?マイクが自宅でファンからの質問に答える動画を参考にしよう。

―― と、その前に!マイク、部屋を片付けろ!なんだその chaos な部屋は!!性格も音楽性も完璧なマイクだが、数少ない弱点は、片付けが出来ず、部屋もスタジオもめちゃくちゃなことである。

マイクは小指とのこと。同時に四本が使えるからだそうだが、器用な人は違う。

なにを指に装着するのかという点で面白かったのが、デュエイン・オールマン。当時アメリカで一般的だった風邪薬,コリシディンのビンをそのまま使っていたという話。

コリシディンの瓶は、今となってはすっかり「ギターのスライドバー」としてして売られている。みなさん、どうも形から入るようで…

ちなみに先生によると、日本でのスライドバーの定番は、七味唐辛子の瓶だそうだ。たしかに丁度良い大きさだ。何十年か経って七味のパッケージ素材が変わったら、古い七味の瓶がスライドバーとして売り出されるのだろうか。今のうちに大量に保管しておくか。

Tomorrow Is a Long Time ― 2024/04/07 19:26

初めての春開催となった F1 日本GP も無事終了。角田くんが入賞して、めでたしめでたし。本当によかった。来日したご一行様も秋とはひと味違う ―― しかも幸運にも桜の満開と重なった、日本での開催を楽しんでくれたのではないだろうか。

GPの週末が始まる前は、やたらと「あなたが読みそうな記事」に、セバスチャン・ベッテルのF1 復帰か、はたまたポルシェなのかと、そういう記事が上がってきて、いちいち「いやいや、それは無いから」と、自分を落ち着かせていた。

困るのは、世の中には「エイプリルフールのネタ」としか思えないほど、突拍子も無いことが起きることだ。もっとも顕著な例は、「ボブ・ディランのノーベル文学賞受賞」と、「高橋大輔のアイスダンス転向」。話題になっては「冗談」として扱われてきたのに、実現してしまうのだから世の中わからない。

私にとっての、いまのところ実現しないであろうというネタは、「セバスチャンの現役復帰」、「坂本花織の4回転ループ」、「トラヴェリング・ウィルベリーズ再結成」の三つだ。

最後の一つは、難しいが意外と不可能でも無いような気がする。そもそもウィルベリーズはオリジナルから一人欠けた状態でも二枚目のアルバムを制作しているのだ。

ダニーがジョージの代理を務めるのはまずハードルが低いと思うし、トムさんの代役はマイクがつとめて全然不自然ではない状況になっている。そうなったらあとはジェフ・リンを引っ張り出すのはこれまたハードルが低く、最終的にはディラン様次第ということになる。

そりゃあ無理だ ―― というのは当然だが、去年はディラン様とハートブレイカーズの共演という、とんでもないことが実現したことを忘れてはいけない。ウィルベリーズ再結成と言いつつ、私としてはハートブレイカーズ込みである。

80年代のディラン様とハートブレイカーズ。"Tomorrow Is a Long Time" を演奏している珍しい動画を発見。これはほとんどベンモントとディラン様の二人だけ ―― マイクのナイスアシストあり ―― で成立した、しっとりとして美しいパフォーマンスだ。思わず息を詰めて聴き入り、終わるなり「素晴らしい!」と声を上げずにはいられなかった。

GPの週末が始まる前は、やたらと「あなたが読みそうな記事」に、セバスチャン・ベッテルのF1 復帰か、はたまたポルシェなのかと、そういう記事が上がってきて、いちいち「いやいや、それは無いから」と、自分を落ち着かせていた。

困るのは、世の中には「エイプリルフールのネタ」としか思えないほど、突拍子も無いことが起きることだ。もっとも顕著な例は、「ボブ・ディランのノーベル文学賞受賞」と、「高橋大輔のアイスダンス転向」。話題になっては「冗談」として扱われてきたのに、実現してしまうのだから世の中わからない。

私にとっての、いまのところ実現しないであろうというネタは、「セバスチャンの現役復帰」、「坂本花織の4回転ループ」、「トラヴェリング・ウィルベリーズ再結成」の三つだ。

最後の一つは、難しいが意外と不可能でも無いような気がする。そもそもウィルベリーズはオリジナルから一人欠けた状態でも二枚目のアルバムを制作しているのだ。

ダニーがジョージの代理を務めるのはまずハードルが低いと思うし、トムさんの代役はマイクがつとめて全然不自然ではない状況になっている。そうなったらあとはジェフ・リンを引っ張り出すのはこれまたハードルが低く、最終的にはディラン様次第ということになる。

そりゃあ無理だ ―― というのは当然だが、去年はディラン様とハートブレイカーズの共演という、とんでもないことが実現したことを忘れてはいけない。ウィルベリーズ再結成と言いつつ、私としてはハートブレイカーズ込みである。

80年代のディラン様とハートブレイカーズ。"Tomorrow Is a Long Time" を演奏している珍しい動画を発見。これはほとんどベンモントとディラン様の二人だけ ―― マイクのナイスアシストあり ―― で成立した、しっとりとして美しいパフォーマンスだ。思わず息を詰めて聴き入り、終わるなり「素晴らしい!」と声を上げずにはいられなかった。

Sue Me Sue You Blues ― 2024/03/17 20:37

F1 はスポーツとして好きなので、レースが見られればそれだけで良いのだが、世の中はいろいろ複雑で、面倒なことが周囲でおこり、フェリペ・マッサの2008年のチャンピオンシップをめぐる訴訟の話もその一つだ。確かにこの年、彼はシンガポールGPでポイントを失ったし、最終戦は渾身の走りで優勝したが、チャンピオンシップだけは彼の指の間からすり抜けた。

16年後の今、マッサの心の内はどんなものか、想像すらできない。すきなドライバーだったので、彼の人生がより豊かで幸せな物になることを祈っている。それは必ずしも訴訟とは結びつかないかも知れないけど。

デイモン・ヒルはさすがのユーモア感覚を披露している。

F1王者ヒル「もし父の王座を奪うなら...訴えてやる!」とジョーク飛ばす

ヒルの顔を見ると、必ず思い出すのはジョージの姿。ジョージと訴訟と言えばもちろんこの曲だ。

この曲は、ビートルズ解散以来、泥沼化していた訴訟のやり合いにインスピレーションを得ている。ジョージ自身、訴訟を起こしたり、起こされたりでだんだん馬鹿馬鹿しなってきたのだろう。ビートルズのパロディ・バンド(ジョージも制作に関わっている)ザ・ラットルズでもメンバー同士が訴え合い、一人は間違えて自分で自分を訴えたりしているのだ。

演奏に参加しているのは、ゲイリー・ライト、ニッキー・ホプキンズ、クラウス・フォアマン、そしてジム・ケルトナー。さすがジョージのセッション、豪華メンバーがお揃いだ。

この曲は、ジェシ・エド・デイヴィスに提供されている。

ジョージの演奏より、よりブルーが濃い感じがする。ヴォーカリストとしては、さすがにジョージのほうが上手だ。ギタープレイとしてはジェシ・エド・デイヴィスの魅力を存分に味わうことが出来る。

16年後の今、マッサの心の内はどんなものか、想像すらできない。すきなドライバーだったので、彼の人生がより豊かで幸せな物になることを祈っている。それは必ずしも訴訟とは結びつかないかも知れないけど。

デイモン・ヒルはさすがのユーモア感覚を披露している。

F1王者ヒル「もし父の王座を奪うなら...訴えてやる!」とジョーク飛ばす

ヒルの顔を見ると、必ず思い出すのはジョージの姿。ジョージと訴訟と言えばもちろんこの曲だ。

この曲は、ビートルズ解散以来、泥沼化していた訴訟のやり合いにインスピレーションを得ている。ジョージ自身、訴訟を起こしたり、起こされたりでだんだん馬鹿馬鹿しなってきたのだろう。ビートルズのパロディ・バンド(ジョージも制作に関わっている)ザ・ラットルズでもメンバー同士が訴え合い、一人は間違えて自分で自分を訴えたりしているのだ。

演奏に参加しているのは、ゲイリー・ライト、ニッキー・ホプキンズ、クラウス・フォアマン、そしてジム・ケルトナー。さすがジョージのセッション、豪華メンバーがお揃いだ。

この曲は、ジェシ・エド・デイヴィスに提供されている。

ジョージの演奏より、よりブルーが濃い感じがする。ヴォーカリストとしては、さすがにジョージのほうが上手だ。ギタープレイとしてはジェシ・エド・デイヴィスの魅力を存分に味わうことが出来る。

最近のコメント