小乱声・蘭陵王 ― 2009/02/23 22:00

土曜日の夜、何気なくテレビを点けたら、懐かしい音が流れた。時代劇で、おじさんが雪の中に突っ立って龍笛で「小乱声(こらんじょう)」を吹いているのである。

その番組は、NHKの土曜時代劇「浪花の華」。ホームページによると、まだ勉学中の緒方洪庵を主役とした、冒険活劇…?…ドラマはちゃんと見ていない。

とにかくこのドラマには、雅楽を演奏する楽人(がくじん)と、その集団である楽所(がくそ)が登場する。その楽所には、なにやら裏稼業もあるらしい。この怪しい楽所のボスが、例の雪の中に突っ立って「小乱声」を吹いている人だった。

音大に進学してから、学科の特性上、実に様々な音楽に接し、演奏する機会に恵まれた。中でも楽しかったのが、雅楽だった。必須科目としては3年間の課程だったが、結局4年間フルに演奏していた。しかも先生によると、無欠席だったらしい。

中学生まではフルートを吹いていたので(高校生の時は、ホルンで「コパカバーナ」を吹いていた話はこちら)、雅楽で担当したのは龍笛。長さはフルートの半分ほど。本来は竹製の楽器だが、我々学生はプラスチック管を使っていた。プラ管でも、かなり本格的な音がするので、まったく不満を感じなかった。

社会人になってからも、短期間だが習っていた。今でも、便利で手ごろな場さえあれば、いつでも再開したい。

私の学年付近は雅楽に活気があり、ある年にとうとう勢いで「舞楽(ぶがく)をやろう!しかも蘭陵王(らんりょうおう)を!」と言う事になった。

舞楽をやるとなったら、大ごとである。まず、舞人(まいにん)が必要になる。これは同級生に、一人やり手が居た。衣装は先生が一式貸して下さる。

さらに、舞の当曲(とうきょく)の前後に入場曲と退場曲があり、それらを引っ張る指揮者役の鞨鼓(かっこ)と、龍笛の主管(しゅかん。首席奏者)が必要になる。無論、合奏すべてが、曲を最後までやり切る力が最重要点だ。

これらも「どうにかなる!」という、実にいいかげんな判断で(何せ、私が龍笛の主管だったのだから)、決行することになった。

「蘭陵王」とは、雅楽の代表的な曲目で、舞のない「管弦(かんげん)」としても、舞を伴う「舞楽」としても演奏機会が多い。

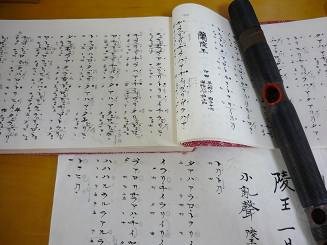

舞楽で演じるときなど特に、「陵王」と呼ぶことも多く、更に当曲(とうきょく)の前後につく楽曲を合わせて、「陵王一具(りょうおういちぐ)」と称する。

まず、龍笛の主管が始まりを告げる「小乱声」を吹く。これによって雰囲気が整うと、打楽器と龍笛による、荘厳で一種の鬼気を含んだ入場曲「陵王乱序」。ここで舞人が登場し、舞台の位置につく。

そしていよいよ合奏で「当曲」。最後に、退場曲として打楽器と、龍笛による「案摩乱声(あまらんじょう)」で終る。「案摩」は、打楽器こそきちんと拍子を刻むが、龍笛は完全なフリーリズム。演奏体力に乏しい学生達は、ヘロヘロになっていた。

私にとって一番に印象的なのは、やはり主管として吹くことになった「小乱声」だ。この曲は、龍笛の古典としては、もっとも格好良く、雰囲気のある曲だろう。先生のお手本と、私のヘナチョコ演奏とのギャップは泣きたくなるほどだったが。

実力から言えば、学生達の「陵王一具」など無茶も良い所だった。しかし先生がたは、私達の「やる気」を買ってくださった。学生時代ならではの、怖いもの知らずで、音楽を目一杯楽しむ熱意。良い思い出だ。

雪の中で「小乱声」を吹くおじさんもそうだが、ドラマや映画に出てくる「屋外でやたらと笛を吹く人」というのは、どうも良く分からない。

もちろん、雅楽の場合は演奏する「舞台」が野外の場合も多く、それであれば納得する。でも、どうして雪の降りしきるお庭にフラリと出て、明らかに趣味で笛を吹くのだろう?気温が低いと音程が下がってかなわないし、道具が濡れて傷む。木管なのだから気をつけないといけない。

笛を吹きながら歩き回る人も、よくわからない。確かに、仕事として歩きながら吹くシチュエーションもある。しかし、趣味で散歩しながら吹くのは、どうしたことか。音が安定せず、第一危ない。龍笛ともなるとすさまじい音がするので、近所迷惑だ。

「じゃぁ、ギター弾きながらデパートのエスカレーターを降りてくる、金髪にちゃんはどうなんだよ?」と言われると…

あれはスーパースターだから良いんだ!

その番組は、NHKの土曜時代劇「浪花の華」。ホームページによると、まだ勉学中の緒方洪庵を主役とした、冒険活劇…?…ドラマはちゃんと見ていない。

とにかくこのドラマには、雅楽を演奏する楽人(がくじん)と、その集団である楽所(がくそ)が登場する。その楽所には、なにやら裏稼業もあるらしい。この怪しい楽所のボスが、例の雪の中に突っ立って「小乱声」を吹いている人だった。

音大に進学してから、学科の特性上、実に様々な音楽に接し、演奏する機会に恵まれた。中でも楽しかったのが、雅楽だった。必須科目としては3年間の課程だったが、結局4年間フルに演奏していた。しかも先生によると、無欠席だったらしい。

中学生まではフルートを吹いていたので(高校生の時は、ホルンで「コパカバーナ」を吹いていた話はこちら)、雅楽で担当したのは龍笛。長さはフルートの半分ほど。本来は竹製の楽器だが、我々学生はプラスチック管を使っていた。プラ管でも、かなり本格的な音がするので、まったく不満を感じなかった。

社会人になってからも、短期間だが習っていた。今でも、便利で手ごろな場さえあれば、いつでも再開したい。

私の学年付近は雅楽に活気があり、ある年にとうとう勢いで「舞楽(ぶがく)をやろう!しかも蘭陵王(らんりょうおう)を!」と言う事になった。

舞楽をやるとなったら、大ごとである。まず、舞人(まいにん)が必要になる。これは同級生に、一人やり手が居た。衣装は先生が一式貸して下さる。

さらに、舞の当曲(とうきょく)の前後に入場曲と退場曲があり、それらを引っ張る指揮者役の鞨鼓(かっこ)と、龍笛の主管(しゅかん。首席奏者)が必要になる。無論、合奏すべてが、曲を最後までやり切る力が最重要点だ。

これらも「どうにかなる!」という、実にいいかげんな判断で(何せ、私が龍笛の主管だったのだから)、決行することになった。

「蘭陵王」とは、雅楽の代表的な曲目で、舞のない「管弦(かんげん)」としても、舞を伴う「舞楽」としても演奏機会が多い。

舞楽で演じるときなど特に、「陵王」と呼ぶことも多く、更に当曲(とうきょく)の前後につく楽曲を合わせて、「陵王一具(りょうおういちぐ)」と称する。

まず、龍笛の主管が始まりを告げる「小乱声」を吹く。これによって雰囲気が整うと、打楽器と龍笛による、荘厳で一種の鬼気を含んだ入場曲「陵王乱序」。ここで舞人が登場し、舞台の位置につく。

そしていよいよ合奏で「当曲」。最後に、退場曲として打楽器と、龍笛による「案摩乱声(あまらんじょう)」で終る。「案摩」は、打楽器こそきちんと拍子を刻むが、龍笛は完全なフリーリズム。演奏体力に乏しい学生達は、ヘロヘロになっていた。

私にとって一番に印象的なのは、やはり主管として吹くことになった「小乱声」だ。この曲は、龍笛の古典としては、もっとも格好良く、雰囲気のある曲だろう。先生のお手本と、私のヘナチョコ演奏とのギャップは泣きたくなるほどだったが。

実力から言えば、学生達の「陵王一具」など無茶も良い所だった。しかし先生がたは、私達の「やる気」を買ってくださった。学生時代ならではの、怖いもの知らずで、音楽を目一杯楽しむ熱意。良い思い出だ。

雪の中で「小乱声」を吹くおじさんもそうだが、ドラマや映画に出てくる「屋外でやたらと笛を吹く人」というのは、どうも良く分からない。

もちろん、雅楽の場合は演奏する「舞台」が野外の場合も多く、それであれば納得する。でも、どうして雪の降りしきるお庭にフラリと出て、明らかに趣味で笛を吹くのだろう?気温が低いと音程が下がってかなわないし、道具が濡れて傷む。木管なのだから気をつけないといけない。

笛を吹きながら歩き回る人も、よくわからない。確かに、仕事として歩きながら吹くシチュエーションもある。しかし、趣味で散歩しながら吹くのは、どうしたことか。音が安定せず、第一危ない。龍笛ともなるとすさまじい音がするので、近所迷惑だ。

「じゃぁ、ギター弾きながらデパートのエスカレーターを降りてくる、金髪にちゃんはどうなんだよ?」と言われると…

あれはスーパースターだから良いんだ!

最近のコメント