TP&HBのどこが好き? ― 2025/10/21 19:49

ここ一週間以上、ショパン・コンクールの演奏しか聴いていたのだが、最終結果発表が終わった途端に、すぐにトム・ペティを聞き始めた。どうやら私にとっては生で見るスポーツと同じだったらしい。ピアニストのくせに、けしからん。

10月20日はトム・ペティの誕生日だ。きょうは21日だが、アメリカ時間ということで。生きていたら75歳だった。それを記念して、”Don't Fade On Me” のリハーサルの様子が公開された。

マイクが寄り添っている様子が良い。いまにも一緒にワン・マイクロフォンで歌い出しそうだ。そもそもこの曲は、ギターの弾き方をマイクがトムさんに教えたところからできているので、歌詞以外はほぼマイクの作品と捉えて良い。

先週末は、Heartbreakers Japan Partyさん主催のオフ会だった。なんと第75回。素晴らしい。

よく話題になるのだが、どうして TP&HB を好きになったのかという話になる。だいたいは他に好きなミュージシャンがいて、そのつながりで好きになるというパターンが多い。

なぜ好きなのかと言えば、要するにタイプだということだろう。私が最初にトムさんと仲間たちを聴いたり、見たりしたとき、彼らはポップでクールで、シンプルなロックンロールをやっていて、しかもとても仲の良さそうな素敵なバンドだった。実際は色々難しいこともあったし、ギスギスもしていたが、彼らなりの愛情とチームワークは確実にあった。

私は男子が仲良くバンドをやっているのを眺めるのが好きなのだ。ビートルズがそのお手本で、ハートブレイカーズはまさに「ビートルズのようなバンド」だった。私のこの点は徹底していて、ディラン様を最初に好きになったときは、ジョージと一緒に仲間と楽しくバンドを組でいる人だったのだ。

具体的にどの TP&HB かと言えば、このブログでは何度も言及しているように、”So You Want To Be A Rock ‘n’ Roll Star” のライブ映像だ。

はっきり言って、金髪碧眼はタイプではない。しかし、トムさんはちょっと変わった顔つきで(ネイティヴ・アメリカンの血が入っていることを知るのは少し後)、しかも服がださかった。むしろ、ダークな髪色のギタリストが真摯で控えめで、ジョージっぽい雰囲気で格好良く、彼に変な服の金髪がちょっかいを出したりして仲良しな感じがツボだった。

そして、トムさんの表情が良かった。生き生きとしたその表情には、ロックンロールを演奏することがどれだけ好きかが表れていた。微笑みながら会場を見回す瞳の輝きが魅力的で、この表情こそが私のタイプだった。べつに金髪碧眼でなくても構わなかった。

その後、様々な映像、画像を見ることになるのだが、どれも最初の印象を裏切ることなく、トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズは最高に格好良く、ロックンロールの真髄を体現する存在であり続けている。これからもそうだろう。

10月20日はトム・ペティの誕生日だ。きょうは21日だが、アメリカ時間ということで。生きていたら75歳だった。それを記念して、”Don't Fade On Me” のリハーサルの様子が公開された。

マイクが寄り添っている様子が良い。いまにも一緒にワン・マイクロフォンで歌い出しそうだ。そもそもこの曲は、ギターの弾き方をマイクがトムさんに教えたところからできているので、歌詞以外はほぼマイクの作品と捉えて良い。

先週末は、Heartbreakers Japan Partyさん主催のオフ会だった。なんと第75回。素晴らしい。

よく話題になるのだが、どうして TP&HB を好きになったのかという話になる。だいたいは他に好きなミュージシャンがいて、そのつながりで好きになるというパターンが多い。

なぜ好きなのかと言えば、要するにタイプだということだろう。私が最初にトムさんと仲間たちを聴いたり、見たりしたとき、彼らはポップでクールで、シンプルなロックンロールをやっていて、しかもとても仲の良さそうな素敵なバンドだった。実際は色々難しいこともあったし、ギスギスもしていたが、彼らなりの愛情とチームワークは確実にあった。

私は男子が仲良くバンドをやっているのを眺めるのが好きなのだ。ビートルズがそのお手本で、ハートブレイカーズはまさに「ビートルズのようなバンド」だった。私のこの点は徹底していて、ディラン様を最初に好きになったときは、ジョージと一緒に仲間と楽しくバンドを組でいる人だったのだ。

具体的にどの TP&HB かと言えば、このブログでは何度も言及しているように、”So You Want To Be A Rock ‘n’ Roll Star” のライブ映像だ。

はっきり言って、金髪碧眼はタイプではない。しかし、トムさんはちょっと変わった顔つきで(ネイティヴ・アメリカンの血が入っていることを知るのは少し後)、しかも服がださかった。むしろ、ダークな髪色のギタリストが真摯で控えめで、ジョージっぽい雰囲気で格好良く、彼に変な服の金髪がちょっかいを出したりして仲良しな感じがツボだった。

そして、トムさんの表情が良かった。生き生きとしたその表情には、ロックンロールを演奏することがどれだけ好きかが表れていた。微笑みながら会場を見回す瞳の輝きが魅力的で、この表情こそが私のタイプだった。べつに金髪碧眼でなくても構わなかった。

その後、様々な映像、画像を見ることになるのだが、どれも最初の印象を裏切ることなく、トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズは最高に格好良く、ロックンロールの真髄を体現する存在であり続けている。これからもそうだろう。

Pianoforte ― 2025/10/06 19:53

2021年に開催された第18回フレデリック・ショパン国際ピアノ・コンクールの、舞台裏から出場者たちを追ったドキュメンタリー映画「ピアノフォルテ」を見た。ピアノという楽器名はピアノフォルテの略称である。

ショパン・コンクールは5年に一度行われるが、2020年は COVID19 の影響で翌年に延期された。

コンクール本番なので、集中的に映画に収められた人が最終的に勝つというわけではない。フューチャーされていた中では、アレクサンダー(イタリア)が最高位の3位。彼は舞台裏でも自分を見失わず、精神統一が上手だった。かなり成熟したピアニストに近いだろう。

中には成績が振るわず、取り乱す人や、そもそも勝負にならない人なども発生。コンクールやピアノにのめり込みすぎて精神の病気を抱える人がいるのも分かる。

同じピアニストとしては、教師と弟子の関係も興味深かった。最も若い高校生のハオ(中国)の先生は、ハオとベッタリ。でもその若い女性の先生は明るくて感じの良い人なのが救われる。ハオは先生といるとリラックスできると同時に、先生に縛られることなく飄々とした感じが良かった。ハオは今年も出場している。頑張れ。

一方、17歳のエヴァ(ロシア)は神経質で不安定なお年頃。しかも先生が古風な厳しくて、怖くて、弟子を人前で侮辱しても平気でいるタイプ。でもエヴァは精神的に先生に依存しており、彼女がもっと高みを目指すには教師に関して考え直す必要もあるかもしれない。そして彼女は不運にもロシア人。ウクライナ侵攻以来、その活動は国内に限られており、今年のコンクールにも参加していないのだ。ロシア人が参加するには「国籍表示なしの中立的立場」でなくてはならず、さすがに数が少ない。

そう、第19回ショパンコンクールが始まっているのだ。

ピアノは芸術であって、スポーツではない。アレクサンダーが言ったように、ピアノで競うなんて、本当がおかしいのかもしれない。しかしギリシャ神話の昔から音楽での勝負は続いており、ショパン・コンクールはその究極形である。無論、優勝すればピアニストとしての一生の名声を得ることが殆どだ(例外もいる)。優勝しなかったとしても、内田光子(1970年2位)のように世界で最高のピアニストになるひともいる。メジャーなコンクールとは無縁でもキーシンのように、これまた世界で最高のピアニストもいるので、コンクールが全てではない。

それでもなんだか気になってみてしまうし、最近はインターネットでどんどん一次予選の演奏が聞けてしまうからやっかいだ。

きょう、私は一次予選の6人の演奏を聴いたので、それぞれちょっとメモを付けていった。一次予選の通過者は出場者の半分だが、私のメモによると、6人中2人しか通過しないらしい。さて、実際の結果はいかに。

今回のコンクールで驚いたのは、本選(ファイナル)の曲が、協奏曲に加えて、幻想ポロネーズも加わったことだ。とても画期的な改善だと思う。

そもそも、ピアノの詩人ショパンにおいて、協奏曲だけでファイナルを競うのはどうなんだという議論は長くあったのだ。ショパンの最高傑作ではないし、正直言ってオーケストラも上手くない。たった一人で世界を作り尽くすのがショパンなのに、協奏曲で最終的に決まるのは納得がいかないという訳だ。しかも、ここのところずっと、協奏曲1番を弾かないと勝てないといわれている。(オケが不慣れで2番だと上手く行かないという噂あり)そのせいで、みんな揃って1番を弾く。けっこううんざり。

だから、幻想ポロネーズは大歓迎。わかりやすい曲ではないが、その分技量の差が出るのではないだろうか。ちょっと楽しみだ。

音楽に国籍もなにもないだろうという建前はあるが、まぁ、たしかにおなじ日本人が健闘してくれると嬉しい。ただ、なんとなくポーランド・ロシア以外のヨーロッパ人の奮起に期待したい。最後にポーランド・ロシア勢以外で優勝したヨーロッパ人はなんと1960年のポリーニ(イタリア)だそうだ。60年以上出ていない。まぁ、ゲルマン人は「ショパンなんて別に」なのかもしれないが…ともあれ、健闘を祈る。

ショパン・コンクールは5年に一度行われるが、2020年は COVID19 の影響で翌年に延期された。

コンクール本番なので、集中的に映画に収められた人が最終的に勝つというわけではない。フューチャーされていた中では、アレクサンダー(イタリア)が最高位の3位。彼は舞台裏でも自分を見失わず、精神統一が上手だった。かなり成熟したピアニストに近いだろう。

中には成績が振るわず、取り乱す人や、そもそも勝負にならない人なども発生。コンクールやピアノにのめり込みすぎて精神の病気を抱える人がいるのも分かる。

同じピアニストとしては、教師と弟子の関係も興味深かった。最も若い高校生のハオ(中国)の先生は、ハオとベッタリ。でもその若い女性の先生は明るくて感じの良い人なのが救われる。ハオは先生といるとリラックスできると同時に、先生に縛られることなく飄々とした感じが良かった。ハオは今年も出場している。頑張れ。

一方、17歳のエヴァ(ロシア)は神経質で不安定なお年頃。しかも先生が古風な厳しくて、怖くて、弟子を人前で侮辱しても平気でいるタイプ。でもエヴァは精神的に先生に依存しており、彼女がもっと高みを目指すには教師に関して考え直す必要もあるかもしれない。そして彼女は不運にもロシア人。ウクライナ侵攻以来、その活動は国内に限られており、今年のコンクールにも参加していないのだ。ロシア人が参加するには「国籍表示なしの中立的立場」でなくてはならず、さすがに数が少ない。

そう、第19回ショパンコンクールが始まっているのだ。

ピアノは芸術であって、スポーツではない。アレクサンダーが言ったように、ピアノで競うなんて、本当がおかしいのかもしれない。しかしギリシャ神話の昔から音楽での勝負は続いており、ショパン・コンクールはその究極形である。無論、優勝すればピアニストとしての一生の名声を得ることが殆どだ(例外もいる)。優勝しなかったとしても、内田光子(1970年2位)のように世界で最高のピアニストになるひともいる。メジャーなコンクールとは無縁でもキーシンのように、これまた世界で最高のピアニストもいるので、コンクールが全てではない。

それでもなんだか気になってみてしまうし、最近はインターネットでどんどん一次予選の演奏が聞けてしまうからやっかいだ。

きょう、私は一次予選の6人の演奏を聴いたので、それぞれちょっとメモを付けていった。一次予選の通過者は出場者の半分だが、私のメモによると、6人中2人しか通過しないらしい。さて、実際の結果はいかに。

今回のコンクールで驚いたのは、本選(ファイナル)の曲が、協奏曲に加えて、幻想ポロネーズも加わったことだ。とても画期的な改善だと思う。

そもそも、ピアノの詩人ショパンにおいて、協奏曲だけでファイナルを競うのはどうなんだという議論は長くあったのだ。ショパンの最高傑作ではないし、正直言ってオーケストラも上手くない。たった一人で世界を作り尽くすのがショパンなのに、協奏曲で最終的に決まるのは納得がいかないという訳だ。しかも、ここのところずっと、協奏曲1番を弾かないと勝てないといわれている。(オケが不慣れで2番だと上手く行かないという噂あり)そのせいで、みんな揃って1番を弾く。けっこううんざり。

だから、幻想ポロネーズは大歓迎。わかりやすい曲ではないが、その分技量の差が出るのではないだろうか。ちょっと楽しみだ。

音楽に国籍もなにもないだろうという建前はあるが、まぁ、たしかにおなじ日本人が健闘してくれると嬉しい。ただ、なんとなくポーランド・ロシア以外のヨーロッパ人の奮起に期待したい。最後にポーランド・ロシア勢以外で優勝したヨーロッパ人はなんと1960年のポリーニ(イタリア)だそうだ。60年以上出ていない。まぁ、ゲルマン人は「ショパンなんて別に」なのかもしれないが…ともあれ、健闘を祈る。

A Pianotuner ― 2025/07/27 15:34

毎年、真夏になると標高1000メートルほどの保養地に来る。この「夏の家」に、今年は特に長く滞在するので、これを機に放置していたピアノを調律することにした。

どの程度放置していたかと言うと、最後に調律したのが20年前。普段弾かない上に、夏季限定、そもそもピアノを弾くのはせいぜい私ともう一人くらいなので、いたしかたがない。

カワイのピアノなのでカワイのホームページから依頼すると、すんなり県庁所在地から調律師さんが来てくれた。

この「夏の家」のピアノは、私が生まれ初めて弾いたピアノで、母が祖父から買ってもらったものだった。製造年は1965年位で、調律師さん曰く昭和48年ごろに爆発的にピアノが普及する少し手前のものだそうだ。まだまだピアノは超高級品で(いまでもそうだが)、この時代のピアノは木が抜群に良いし、部品も良いものを使っている。60年モノでしかも20年放置されていたにしては状態が良いとのことだった。せっかくなのだから、もっと弾かねばと思う。

ピアノの調律、調律師というものにはちょっとした憧れがある。ヴァイオリン職人みたいなもので、熟練の技で楽器に命を吹き込む専門性が格好良い。

母校の音大には別科調律があり、そこ出身の調律師さんも多い。学生時代の選択講義の中に、「ピアノの調律」というものがあって、ちょっとだけ覗いたことがあるが、のっけから私には全くわからないお話で諦めた。要するに数学なのだ。周波数と、平均律、それを割り出す理論の基礎は数学なので、小学生のころから壊滅的に数学が苦手な私には太刀打ちできなかった。

これまで何人もの調律師さんに仕事を依頼してきたが、女性の調律師さんの割合は低いと思う。ピアノという巨大な楽器の、大きな力張られた弦を調整するので、ある意味力仕事なのだ。やや女性に不利な面があるかもしれない。また、持ち運んでいる仕事道具も大きく、重い。でも、自動車という移動手段もあるし、これからさらに良い道具が開発されて、女性の調律師さんも増えると良いなと思う。

ちなみに、私は比較的調律師さんの好き嫌いのあるタイプのピアノ・オーナーだ。ピアノは自分の体の延長のようなところがあり、その扱いや接し方に難があると、どうしても一年にたった一回であっても、会いたくないのだ。一番ムリだった調律師さんは、調律後にメッセージカードを残しており、「いつもピアノをかわいがってくださり、ありがとうございます」と書いてあった。私のピアノだ!背筋が震えるほど気持ち悪く、腹が立ったので二度と頼まなかった。

調律といえば、お気に入りの話がある。

いまや日本を代表するピアニストの一人である反田恭平さんがロシア留学時代、ピアノはあれど、ろくに調律師がいなかったという(日本は調律師に恵まれているのだ)。ピアノが調子っぱずれで仕方がないので、自分で適当に道具を揃えて、調律の真似事をしてみると、これが意外とうまく行った。すると、周りの学生たちからも調律の依頼が来るようになり、みるみるうちにスケジュールが調律でいっぱいになってしまったという。それで調律のマネごとはやめたそうだ。

どの程度放置していたかと言うと、最後に調律したのが20年前。普段弾かない上に、夏季限定、そもそもピアノを弾くのはせいぜい私ともう一人くらいなので、いたしかたがない。

カワイのピアノなのでカワイのホームページから依頼すると、すんなり県庁所在地から調律師さんが来てくれた。

この「夏の家」のピアノは、私が生まれ初めて弾いたピアノで、母が祖父から買ってもらったものだった。製造年は1965年位で、調律師さん曰く昭和48年ごろに爆発的にピアノが普及する少し手前のものだそうだ。まだまだピアノは超高級品で(いまでもそうだが)、この時代のピアノは木が抜群に良いし、部品も良いものを使っている。60年モノでしかも20年放置されていたにしては状態が良いとのことだった。せっかくなのだから、もっと弾かねばと思う。

ピアノの調律、調律師というものにはちょっとした憧れがある。ヴァイオリン職人みたいなもので、熟練の技で楽器に命を吹き込む専門性が格好良い。

母校の音大には別科調律があり、そこ出身の調律師さんも多い。学生時代の選択講義の中に、「ピアノの調律」というものがあって、ちょっとだけ覗いたことがあるが、のっけから私には全くわからないお話で諦めた。要するに数学なのだ。周波数と、平均律、それを割り出す理論の基礎は数学なので、小学生のころから壊滅的に数学が苦手な私には太刀打ちできなかった。

これまで何人もの調律師さんに仕事を依頼してきたが、女性の調律師さんの割合は低いと思う。ピアノという巨大な楽器の、大きな力張られた弦を調整するので、ある意味力仕事なのだ。やや女性に不利な面があるかもしれない。また、持ち運んでいる仕事道具も大きく、重い。でも、自動車という移動手段もあるし、これからさらに良い道具が開発されて、女性の調律師さんも増えると良いなと思う。

ちなみに、私は比較的調律師さんの好き嫌いのあるタイプのピアノ・オーナーだ。ピアノは自分の体の延長のようなところがあり、その扱いや接し方に難があると、どうしても一年にたった一回であっても、会いたくないのだ。一番ムリだった調律師さんは、調律後にメッセージカードを残しており、「いつもピアノをかわいがってくださり、ありがとうございます」と書いてあった。私のピアノだ!背筋が震えるほど気持ち悪く、腹が立ったので二度と頼まなかった。

調律といえば、お気に入りの話がある。

いまや日本を代表するピアニストの一人である反田恭平さんがロシア留学時代、ピアノはあれど、ろくに調律師がいなかったという(日本は調律師に恵まれているのだ)。ピアノが調子っぱずれで仕方がないので、自分で適当に道具を揃えて、調律の真似事をしてみると、これが意外とうまく行った。すると、周りの学生たちからも調律の依頼が来るようになり、みるみるうちにスケジュールが調律でいっぱいになってしまったという。それで調律のマネごとはやめたそうだ。

けなげな音楽 ― 2025/06/27 20:50

先日、Heartbreaker’s Japan Party さんのオフ会に参加して、マイク・キャンベルの自伝の話題で盛り上がった。特に M さんと意見が合致したのが、貧しいながらも健気に頑張るマイクが、涙を誘うという点だった。

「けなげ」ということを念頭に置くと、トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズの音楽の良さの一つが、「けなげ」な感じだと思う。ソング・ライティング的にも繊細でやや儚げな味わいを出すのがうまいし、そもそもトムさんの声質は細くて、苦しげで「けなげ」なのだ。

特にフィルモアの “American Girl” など、観客も一生懸命歌っているあたり、会場全体が「けなげ」な空気に包まれている。もっとも、この「けなげ」という言葉 ー 特に「弱いものが、それでも頑張るような様子」ー に相当する英語がない。無論、ハートブレイカーズは弱くもなんともないが、とにかくそういう音楽を奏でるところが、私の心の琴線に触れるのだ。

けなげな音楽といえば、クラシックでは多くの場合、独奏楽器などで感じられる。むしろ私はそういう理由もあって、ピアノの独奏が好きなのだ。私は手が非常に小さいため、自分で弾いていても、「けなげだなぁ」と思う。

巨匠ロストロポーヴィチにしても、曲がバッハのチェロ組曲のプレリュードだったりすると、その曲の持つ「けなげ」な魅力が十分に味わえる。

バッハはどこまでも理論的、合理的、厳格な音楽を作るが、その上でさらにこの「けなげ」な味わいは、彼の天才性というほかない。チェロ組曲自体が、演奏者の技術向上を目的とした練習曲の側面があり、そこに「人間が成長していく」という過程のいじましさや、けなげさが出ているのではないだろうか。

「けなげ」ということを念頭に置くと、トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズの音楽の良さの一つが、「けなげ」な感じだと思う。ソング・ライティング的にも繊細でやや儚げな味わいを出すのがうまいし、そもそもトムさんの声質は細くて、苦しげで「けなげ」なのだ。

特にフィルモアの “American Girl” など、観客も一生懸命歌っているあたり、会場全体が「けなげ」な空気に包まれている。もっとも、この「けなげ」という言葉 ー 特に「弱いものが、それでも頑張るような様子」ー に相当する英語がない。無論、ハートブレイカーズは弱くもなんともないが、とにかくそういう音楽を奏でるところが、私の心の琴線に触れるのだ。

けなげな音楽といえば、クラシックでは多くの場合、独奏楽器などで感じられる。むしろ私はそういう理由もあって、ピアノの独奏が好きなのだ。私は手が非常に小さいため、自分で弾いていても、「けなげだなぁ」と思う。

巨匠ロストロポーヴィチにしても、曲がバッハのチェロ組曲のプレリュードだったりすると、その曲の持つ「けなげ」な魅力が十分に味わえる。

バッハはどこまでも理論的、合理的、厳格な音楽を作るが、その上でさらにこの「けなげ」な味わいは、彼の天才性というほかない。チェロ組曲自体が、演奏者の技術向上を目的とした練習曲の側面があり、そこに「人間が成長していく」という過程のいじましさや、けなげさが出ているのではないだろうか。

Alfred Brendel ― 2025/06/20 19:49

アルフレッド・ブレンデルが亡くなった。現在のチェコ出身、現在のクロアチア育ちのオーストリア人で、ロンドンで亡くなったそうだ。

ブレンデルといえば、最初にピアノのベートーヴェン全曲を録音したことでも有名で、とにかく正確無比なドイツものの名手であった。特にベートーヴェン、シューベルト、ブラームスなどに関しては、彼の安心感はほかに類を見ない。その正確すぎる演奏と厳格さゆえに、退屈だとまで言われる始末。若い頃、師につけられたニックネームが「人間メトロノーム」というのだから、その完璧さがよく分かる。

今日はずっと彼の演奏を聞きながら仕事をしていたのだが、ベートーヴェンのヴァリエーション(変奏曲)が印象的だった。私がハイドン、モーツァルトに続いてベートーヴェンのソナタを始めようとしたとき、先生は一度私にヴァリエーションを弾かせたのだ。私自身はヴァリエーションというものにあまり魅力を感じていなかったが、ブレンデルの演奏はその正確さゆえに「変化」が際立ち、とても魅力的だった。

ブレンデルその演奏の厳格さとはまた別の顔として、詩人であったり、文筆家であったり、独特のユーモアセンスの持ち主だった。

ある時、ベートーヴェンを演奏中に楽譜が床に落ちてしまうと、彼は演奏を中断して「いまのはベートーヴェンではなく、私のアクシデントです」と言ったという伝説がある。とっさにこういう事を言える人になってみたい。

ブレンデルといえば、最初にピアノのベートーヴェン全曲を録音したことでも有名で、とにかく正確無比なドイツものの名手であった。特にベートーヴェン、シューベルト、ブラームスなどに関しては、彼の安心感はほかに類を見ない。その正確すぎる演奏と厳格さゆえに、退屈だとまで言われる始末。若い頃、師につけられたニックネームが「人間メトロノーム」というのだから、その完璧さがよく分かる。

今日はずっと彼の演奏を聞きながら仕事をしていたのだが、ベートーヴェンのヴァリエーション(変奏曲)が印象的だった。私がハイドン、モーツァルトに続いてベートーヴェンのソナタを始めようとしたとき、先生は一度私にヴァリエーションを弾かせたのだ。私自身はヴァリエーションというものにあまり魅力を感じていなかったが、ブレンデルの演奏はその正確さゆえに「変化」が際立ち、とても魅力的だった。

ブレンデルその演奏の厳格さとはまた別の顔として、詩人であったり、文筆家であったり、独特のユーモアセンスの持ち主だった。

ある時、ベートーヴェンを演奏中に楽譜が床に落ちてしまうと、彼は演奏を中断して「いまのはベートーヴェンではなく、私のアクシデントです」と言ったという伝説がある。とっさにこういう事を言える人になってみたい。

Grand Valse (Chopin’s Valse, No.5) ― 2025/03/07 22:51

年末に予定されているピアノの発表会では、バッハを弾くことにしている。人前で弾くときは、バッハと決めているのだ。

夏頃からバッハの準備を始めるので、その前にショパンでも弾こうと思い、ワルツの5番、Op. 42 の練習を始めた。

ワルツの5番は、通称 “Grand Valse” , 「大円舞曲」でと呼ばれ、華やかで壮大な曲想をもつ。そのため、演奏会やコンクールでも頻繁に登場する人気曲だ。ショパンのワルツのうち、最高傑作と言われることも多い。

作曲年代は1830年というから、ショパンが20歳のときの作品というころで、彼がいかに早熟の天才だったかがよく分かる。

早速だれかの演奏を参考にしようと思っったのだが、手元にワルツ集のアルバムがないので、動画で聞く。ここはやはり、前回のショパン・コンクールでの、小林愛実さんにご登場願おう。

端正で軽やか、優雅で力強い。これはまさにお手本というべき演奏だ。右手のパッセージが印象的な第二テーマが、出てくるたびに表情が違うのだが、速さの自在さが開放的。特にコーダでの力強さと説得力が良い。

到底手の届かない演奏だが、まずこれを目指したいと思う。

実は、同じく前回のショパン・コンクールで、最終的に優勝したブルース・リウの演奏のうち、一番印象的だったのは、このワルツ5番だった。

久しぶりに聞いてみた。

小林さんの演奏が端正なのに対して、ブルースの演奏はものすごく…良くいえば個性的、はっきりいうとかなりクセのある演奏で、人によっては酷評される。ショパンのワルツをそのように弾くべきではないということを、ことごとくやらかしているのだ。

ウィンナ・ワルツのような拍子の揺れや、極端にシンコペーションを強調した表現。身体的にも、足をバタバタさせて、ピアノと踊っているようだ。品がないとか、冒涜的とか言われることもあるだろうだ。

ところが、この演奏、鬼神のように上手い。難癖をつけるには、上手すぎるのだ。私は好き嫌いはともかく、この演奏で非常に心が突き動かされたし、彼の冒険心に感服した。なにせまだ最終ステージではないのだ。ここで敗退するわけにはいかないが、自分の演奏をやりきる勇気も感じ取ることができる。

だからこそ、私はブルースはこのワルツで勝ったな、という印象を持ったのだ。

ワルツの5番をYouTubeで探すと、のきなみ若手の演奏があがってくる。もしくは素人。大御所の演奏は少なくて、ショパンにおけるワルツの立ち位置というものが見えてくる。

最後に、ルービンシュタインの演奏を聞いてみた。

若者たちにくらべて、テンポは断然ゆるく、しかもかなりタッチが硬い。言うなれば、やや優雅さにかけるだろうっか。愛想もなにもないというか。機嫌でも悪いのだろうかという印象さえ与える。

三人を聴き比べて、まったく異なる表現方法に感動するとともに、まぁ、私の演奏にはあまり関係がないけれどね…とも思ったりする。

夏頃からバッハの準備を始めるので、その前にショパンでも弾こうと思い、ワルツの5番、Op. 42 の練習を始めた。

ワルツの5番は、通称 “Grand Valse” , 「大円舞曲」でと呼ばれ、華やかで壮大な曲想をもつ。そのため、演奏会やコンクールでも頻繁に登場する人気曲だ。ショパンのワルツのうち、最高傑作と言われることも多い。

作曲年代は1830年というから、ショパンが20歳のときの作品というころで、彼がいかに早熟の天才だったかがよく分かる。

早速だれかの演奏を参考にしようと思っったのだが、手元にワルツ集のアルバムがないので、動画で聞く。ここはやはり、前回のショパン・コンクールでの、小林愛実さんにご登場願おう。

端正で軽やか、優雅で力強い。これはまさにお手本というべき演奏だ。右手のパッセージが印象的な第二テーマが、出てくるたびに表情が違うのだが、速さの自在さが開放的。特にコーダでの力強さと説得力が良い。

到底手の届かない演奏だが、まずこれを目指したいと思う。

実は、同じく前回のショパン・コンクールで、最終的に優勝したブルース・リウの演奏のうち、一番印象的だったのは、このワルツ5番だった。

久しぶりに聞いてみた。

小林さんの演奏が端正なのに対して、ブルースの演奏はものすごく…良くいえば個性的、はっきりいうとかなりクセのある演奏で、人によっては酷評される。ショパンのワルツをそのように弾くべきではないということを、ことごとくやらかしているのだ。

ウィンナ・ワルツのような拍子の揺れや、極端にシンコペーションを強調した表現。身体的にも、足をバタバタさせて、ピアノと踊っているようだ。品がないとか、冒涜的とか言われることもあるだろうだ。

ところが、この演奏、鬼神のように上手い。難癖をつけるには、上手すぎるのだ。私は好き嫌いはともかく、この演奏で非常に心が突き動かされたし、彼の冒険心に感服した。なにせまだ最終ステージではないのだ。ここで敗退するわけにはいかないが、自分の演奏をやりきる勇気も感じ取ることができる。

だからこそ、私はブルースはこのワルツで勝ったな、という印象を持ったのだ。

ワルツの5番をYouTubeで探すと、のきなみ若手の演奏があがってくる。もしくは素人。大御所の演奏は少なくて、ショパンにおけるワルツの立ち位置というものが見えてくる。

最後に、ルービンシュタインの演奏を聞いてみた。

若者たちにくらべて、テンポは断然ゆるく、しかもかなりタッチが硬い。言うなれば、やや優雅さにかけるだろうっか。愛想もなにもないというか。機嫌でも悪いのだろうかという印象さえ与える。

三人を聴き比べて、まったく異なる表現方法に感動するとともに、まぁ、私の演奏にはあまり関係がないけれどね…とも思ったりする。

Typewriter ― 2025/02/13 22:41

ボブ・ディランが滞在中のホテルの一室で、ジョーン・バエズが歌っているシーン。ディランは、タイプライターを打っている。タイプライターの独特の音がするし、紙の右端になるとタイプライターに仕込まれたベルが「チン!」と鳴り、リターン・レバーを引いて改行する。

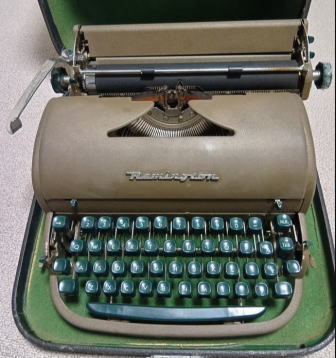

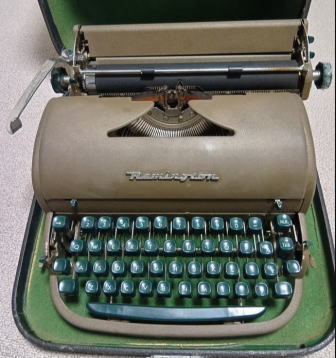

私の家にも、タイプライターがある。1950年頃に祖父がアメリカから持ち帰った物とのこと。有名なタイプライター・メーカーの、レミントン・ランド製。

私がこどものころにはすでに骨董品だったが、どこも壊れていないので立派に機能する。中学生のころはさかんにこれでバンド名や曲名、歌詞を打ったもので、作文の宿題をこれで出したこともある。

インク・リボン式。さすがに年月を経てカラカラになってしまい、色が出ないが、かすかならが文字が打てる。このカシャカシャした打ち心地が気持ち良い。シフトキーが重くて、私には小指で押さえることが出来ないが、ディラン様はちゃんと小指で操作していた。

タイプライターと言えば、ルロイ・アンダーソンの "Typewriter" ―― カジュアルなコンサートではお馴染みのナンバー。

タイプライターを演奏するのは大抵、打楽器奏者。オフィスワーカーっぽい演出や、無意味なチューニングがお馴染みだ。上述の通り、本来紙の右端に来るとタイプライター内のベルが鳴るのだが、この曲では机上のベルを叩くことで音を再現している。

楽器としてのタイプライターの使用というのは意外と珍しくはなく、ビートルズの "Revolution No. 1" の冒頭でも音が聞こえる。

もう一つタイプライターで思い出す話と言えば、モンティ・パイソンがネタの打ち合わせ中、議論が白熱しすぎてケンカになり(主にジョン・クリーズとテリー・ジョーンズの間で)、タイプライターをぶん投げたというエピソードだろうか。

私の家にも、タイプライターがある。1950年頃に祖父がアメリカから持ち帰った物とのこと。有名なタイプライター・メーカーの、レミントン・ランド製。

私がこどものころにはすでに骨董品だったが、どこも壊れていないので立派に機能する。中学生のころはさかんにこれでバンド名や曲名、歌詞を打ったもので、作文の宿題をこれで出したこともある。

インク・リボン式。さすがに年月を経てカラカラになってしまい、色が出ないが、かすかならが文字が打てる。このカシャカシャした打ち心地が気持ち良い。シフトキーが重くて、私には小指で押さえることが出来ないが、ディラン様はちゃんと小指で操作していた。

タイプライターと言えば、ルロイ・アンダーソンの "Typewriter" ―― カジュアルなコンサートではお馴染みのナンバー。

タイプライターを演奏するのは大抵、打楽器奏者。オフィスワーカーっぽい演出や、無意味なチューニングがお馴染みだ。上述の通り、本来紙の右端に来るとタイプライター内のベルが鳴るのだが、この曲では机上のベルを叩くことで音を再現している。

楽器としてのタイプライターの使用というのは意外と珍しくはなく、ビートルズの "Revolution No. 1" の冒頭でも音が聞こえる。

もう一つタイプライターで思い出す話と言えば、モンティ・パイソンがネタの打ち合わせ中、議論が白熱しすぎてケンカになり(主にジョン・クリーズとテリー・ジョーンズの間で)、タイプライターをぶん投げたというエピソードだろうか。

Green Book ― 2024/08/04 20:25

夏の休みの時期、すこし映画を見ることもある。

「グリーンブック Green Book」は2018年の映画で、いろいろな賞を獲得しているし、ピアニスト関係、友情の物語という事で、もっと早く見ていてもよさそうな作品だったが、なんとなく今まで機会を逃していた。

一流かつ高名な黒人ピアニスト、ドン・シャーリーは、映画ではクラシックのピアニストとなっているが、実際にはジャズを取り入れた自作を演奏する人であり、純粋な意味でのクラシック・ピアニストとはいえなそうだ。バッハを思わせる対位法を駆使し、ジャズ的な味わいで、個性豊かな演奏が映画でも再現されて、とても印象深かった。

物語としては、1962年当時の黒人差別、「黒人らしさ」「白人らしさ」という価値の決めつけ、セクシュアリティも相まって、孤独との闘いに考えさせられた。それゆえの困難、苦しみがあっても、友情を得ることもできるという、希望の映画であった。その救いの点がこの映画の言いたいところだろう。

黒人のクラシック・ピアニストと言えば、真っ先に思い出すのはアンドレ・ワッツ。去年亡くなった。 ワッツはシャーリーより約20歳若かった。母親はハンガリー人という点も、シャーリーとは異なる。

ともあれ、ワッツはそのすさまじいヴィルトゥオーソぶりで、世界を圧倒した。動画サイトなどを見るとひどく下手な 「ラ・カンパネッラ」溢れていて辟易するが、私がこの曲の演奏を人に勧めるとしたら、断然アンドレ・ワッツだ。

映画の中で、シャーリーが大衆的な(黒人が入れる)レストランの舞台で、ピアノの腕を披露するシーンで、ショパンのエチュード「木枯らし」を弾いた。この曲は私でも弾くぐらいなので、「最難曲」というわけではないが、短くて派手で技術を見せつけるにはうってつけの選曲だ。

小林愛実さんの演奏を聞いたら、映画での演奏が吹っ飛んでしまうくらい素晴らしかった。けた違い。

一流かつ高名な黒人ピアニスト、ドン・シャーリーは、映画ではクラシックのピアニストとなっているが、実際にはジャズを取り入れた自作を演奏する人であり、純粋な意味でのクラシック・ピアニストとはいえなそうだ。バッハを思わせる対位法を駆使し、ジャズ的な味わいで、個性豊かな演奏が映画でも再現されて、とても印象深かった。

物語としては、1962年当時の黒人差別、「黒人らしさ」「白人らしさ」という価値の決めつけ、セクシュアリティも相まって、孤独との闘いに考えさせられた。それゆえの困難、苦しみがあっても、友情を得ることもできるという、希望の映画であった。その救いの点がこの映画の言いたいところだろう。

黒人のクラシック・ピアニストと言えば、真っ先に思い出すのはアンドレ・ワッツ。去年亡くなった。 ワッツはシャーリーより約20歳若かった。母親はハンガリー人という点も、シャーリーとは異なる。

ともあれ、ワッツはそのすさまじいヴィルトゥオーソぶりで、世界を圧倒した。動画サイトなどを見るとひどく下手な 「ラ・カンパネッラ」溢れていて辟易するが、私がこの曲の演奏を人に勧めるとしたら、断然アンドレ・ワッツだ。

映画の中で、シャーリーが大衆的な(黒人が入れる)レストランの舞台で、ピアノの腕を披露するシーンで、ショパンのエチュード「木枯らし」を弾いた。この曲は私でも弾くぐらいなので、「最難曲」というわけではないが、短くて派手で技術を見せつけるにはうってつけの選曲だ。

小林愛実さんの演奏を聞いたら、映画での演奏が吹っ飛んでしまうくらい素晴らしかった。けた違い。

Mitsuko Uchida: 2024–2025 Carnegie Hall Perspectives Artist ― 2024/07/18 21:45

ニューヨーク・カーネギー・ホールの動画に、内田光子が登場していた。いわば看板ピアニストとでも言うべきか。内田さん自身は英国籍のロンドン在住だが、カーネギー・ホールやニューヨーク・スタイン・ウェイの看板でもある。

内田さんが喋っているのはあまり聴いたことがなかったが、なかなか独特な英語を話す。英語のうまいどの日本人とも違う感じ。UK が長いということもあるが、たぶん音楽的に話すからだろう。

さすがこれほどの最高のピアニストともなると、若い頃から好きな作曲家が違う。

シューベルト!渋いというか、難しいというか … 歌曲はともかく、ピアノ・ソナタなんて、学生が自由曲には普通選ばない。私など、縁がなさすぎて…学生の時に1曲?社会人になってから1曲?それくらいしか弾いていない。

2019年の来日リサイタルはシューベルトのソナタだけ3曲という凄い内容で、もうサントリーホールの再後列で絶句してしまった。その緻密さ、繊細かつ雄大で自信に溢れ、知的で気高い、超絶演奏だった。しかもシューベルトだけで世界ツアーをしていたのだから、そんな凄まじいピアニストがほかにいるだろうか?

内田光子の語る音楽の世界は「好奇心」と「発見」の連続。それらが彼女に新しい音を紡ぎ出させているのだろう。

もう一度生で聴きたいピアニストの一人だ。

断片的だが、モーツァルトのピアノ協奏曲20番。内田光子の弾き振り。

うわぁお!これも見たい!

内田さんが喋っているのはあまり聴いたことがなかったが、なかなか独特な英語を話す。英語のうまいどの日本人とも違う感じ。UK が長いということもあるが、たぶん音楽的に話すからだろう。

さすがこれほどの最高のピアニストともなると、若い頃から好きな作曲家が違う。

シューベルト!渋いというか、難しいというか … 歌曲はともかく、ピアノ・ソナタなんて、学生が自由曲には普通選ばない。私など、縁がなさすぎて…学生の時に1曲?社会人になってから1曲?それくらいしか弾いていない。

2019年の来日リサイタルはシューベルトのソナタだけ3曲という凄い内容で、もうサントリーホールの再後列で絶句してしまった。その緻密さ、繊細かつ雄大で自信に溢れ、知的で気高い、超絶演奏だった。しかもシューベルトだけで世界ツアーをしていたのだから、そんな凄まじいピアニストがほかにいるだろうか?

内田光子の語る音楽の世界は「好奇心」と「発見」の連続。それらが彼女に新しい音を紡ぎ出させているのだろう。

もう一度生で聴きたいピアニストの一人だ。

断片的だが、モーツァルトのピアノ協奏曲20番。内田光子の弾き振り。

うわぁお!これも見たい!

Maurizio Pollini ― 2024/03/26 21:57

2023年3月23日、ピアニストのマウリツィオ・ポリーニが死去した。まさに巨星落つ。1960年から、50年間は間違いなく世界一のピアニストだった。

私が世界のピアニストというものを知るようになる頃には、ポリーニはトップ・オブ・トップの大御所ピアニストだったが、当然ながら彼にも駆け出しの時代はあった。

50年代末からいくつかのコンクールで実績を残し、1960年のショパン・コンクール優勝が彼の名声を決定づけた。18歳だったというのだから正真正銘の天才なのだ。

当時の動画はあまり多くないが、ショパンの24曲のプレリュード、24番の演奏がある。私も弾いた曲なので実感があるのだが、とにかくポリーニの手の大きさには驚かされる。体格はそれほど大きくはないのだが、この天才である要素のひとつが、この手の大きさだった。左手の手首がびくともしない!あり得ない!

そして24番の右手は、ぶっ叩いてなんぼの世界である。上品なすまし顔で、さらに高速でぶっ叩くのだからたまらない。

ポリーニは多くの名演奏を録音した。ベートーヴェンのピアノ・ソナタ全曲録音は有名だ。私など、ベートーヴェンは特に思い入れがない限り、ポリーニを買っておけば間違いないと思っている。

「クラシックのピアノでこれという一枚を教えてくれ」と言われたら、ポリーニが録音したショパンのバラードとスケルツォのアルバムを薦める。オリジナルはバラード4曲と、ファンタジア、プレリュード Op.45の組み合わせらしいが、少なくとも日本にはバラードとスケルツォの組み合わせに、このジャケットで発売されている。そして、この世で一番のピアノのレコードだとすら言われている。

やはり私も弾いたから分かるが、バラードの3番は絶句ものである。

コンサート活動も熱心に行っており、日本公演も多かった。COVID-19 の前に来日したときに、サントリー・ホールで鑑賞できたのはラッキーだった。私にとって最初で最後のポリーニのリサイタルだった。

ライブ・リサイタルは行けるなら行くべきだと、いまさらながらに実感している。

私が世界のピアニストというものを知るようになる頃には、ポリーニはトップ・オブ・トップの大御所ピアニストだったが、当然ながら彼にも駆け出しの時代はあった。

50年代末からいくつかのコンクールで実績を残し、1960年のショパン・コンクール優勝が彼の名声を決定づけた。18歳だったというのだから正真正銘の天才なのだ。

当時の動画はあまり多くないが、ショパンの24曲のプレリュード、24番の演奏がある。私も弾いた曲なので実感があるのだが、とにかくポリーニの手の大きさには驚かされる。体格はそれほど大きくはないのだが、この天才である要素のひとつが、この手の大きさだった。左手の手首がびくともしない!あり得ない!

そして24番の右手は、ぶっ叩いてなんぼの世界である。上品なすまし顔で、さらに高速でぶっ叩くのだからたまらない。

ポリーニは多くの名演奏を録音した。ベートーヴェンのピアノ・ソナタ全曲録音は有名だ。私など、ベートーヴェンは特に思い入れがない限り、ポリーニを買っておけば間違いないと思っている。

「クラシックのピアノでこれという一枚を教えてくれ」と言われたら、ポリーニが録音したショパンのバラードとスケルツォのアルバムを薦める。オリジナルはバラード4曲と、ファンタジア、プレリュード Op.45の組み合わせらしいが、少なくとも日本にはバラードとスケルツォの組み合わせに、このジャケットで発売されている。そして、この世で一番のピアノのレコードだとすら言われている。

やはり私も弾いたから分かるが、バラードの3番は絶句ものである。

コンサート活動も熱心に行っており、日本公演も多かった。COVID-19 の前に来日したときに、サントリー・ホールで鑑賞できたのはラッキーだった。私にとって最初で最後のポリーニのリサイタルだった。

ライブ・リサイタルは行けるなら行くべきだと、いまさらながらに実感している。

最近のコメント