Amazing Grace / Paddington ― 2014/06/30 21:42

2013年10月30日の記事で紹介した、安井マリさんのアルバム [My Favorite Melodies] から、"Amazing Grace" が、YouTubeに登場した。

これはぜひ聞いて欲しい。実に素直で、すがすがしい、素晴らしい演奏だ。この曲の演奏には、いくらか大袈裟な味付けがされがちだが、特にティン・ホイッスルの真っ直ぐな音色が、曲そのものの良さを最大限に引き出している。

"Amazing Grace" つながりの話だが ― ニコール・キッドマンと、キース・アーバン夫妻が、オーストラリアの病院を訪れた際、一緒に "Amazing Grace" を歌ったそうだ。

Listen to Keith Urban and Nicole Kidman Sing ‘Amazing Grace’

既にYouTubeにいくつか動画があがっている。二人のデュエットというよりは、病院にいた大勢と一緒に合唱している。2番の歌詞になるとみんな分からないのか、どうやらキッドマンがおもに歌っているようだ。アーバンのコードが怪しいのはご愛敬。

さて。さらにニコール・キッドマンと言えば。

今年公開される新しい映画 [Paddington] に、ニコール・キッドマンが出演するそうだ。役柄は「ミリセント」とあるが、これは何者だろうか。

いや、キッドマンはこの際、どうでも良い。問題はこの映画。もちろん、絵本やぬいぐるみ、アニメーション、切り絵&ぬいぐるみアニメなどでお馴染み、かわいい「くまのパディントン」のお話なのだが、これがもの凄いことになっている。

げげッ!こっ、これは…!

こわい!こわすぎる!私たちが求めるパディントン・ベアは、これじゃない!

あまりの事に、この画像が公開されるやいなや、数々のホラーパロディが作らる始末。それもそうだろう…

そもそもこの映画、監督がポール・キングである時点で、何かがおかしい。ザ・マイティ・ブーシュの監督であるポールが、パディントンというのはちょっとピンとこなかったのだ。

同時に予告編も公開されたのだが…。

どうしよう。パディントン・ベアなのに、胸が悪くなるような…この…可愛さの微塵もないパディントン。子犬を連れても可愛くないパディントン。Made in Japan のキモカワ・キャラとは全くちがう気持ち悪さ。お金のかかるCGで、これは思い切ったなぁ…

この映画、大丈夫だろうか。今のロンドンがいろいろ見られるのだろうけど。クリスマスに公開予定(ファミリー向け…)。日本では上映されるだろうか。

これはぜひ聞いて欲しい。実に素直で、すがすがしい、素晴らしい演奏だ。この曲の演奏には、いくらか大袈裟な味付けがされがちだが、特にティン・ホイッスルの真っ直ぐな音色が、曲そのものの良さを最大限に引き出している。

"Amazing Grace" つながりの話だが ― ニコール・キッドマンと、キース・アーバン夫妻が、オーストラリアの病院を訪れた際、一緒に "Amazing Grace" を歌ったそうだ。

Listen to Keith Urban and Nicole Kidman Sing ‘Amazing Grace’

既にYouTubeにいくつか動画があがっている。二人のデュエットというよりは、病院にいた大勢と一緒に合唱している。2番の歌詞になるとみんな分からないのか、どうやらキッドマンがおもに歌っているようだ。アーバンのコードが怪しいのはご愛敬。

さて。さらにニコール・キッドマンと言えば。

今年公開される新しい映画 [Paddington] に、ニコール・キッドマンが出演するそうだ。役柄は「ミリセント」とあるが、これは何者だろうか。

いや、キッドマンはこの際、どうでも良い。問題はこの映画。もちろん、絵本やぬいぐるみ、アニメーション、切り絵&ぬいぐるみアニメなどでお馴染み、かわいい「くまのパディントン」のお話なのだが、これがもの凄いことになっている。

げげッ!こっ、これは…!

こわい!こわすぎる!私たちが求めるパディントン・ベアは、これじゃない!

あまりの事に、この画像が公開されるやいなや、数々のホラーパロディが作らる始末。それもそうだろう…

そもそもこの映画、監督がポール・キングである時点で、何かがおかしい。ザ・マイティ・ブーシュの監督であるポールが、パディントンというのはちょっとピンとこなかったのだ。

同時に予告編も公開されたのだが…。

どうしよう。パディントン・ベアなのに、胸が悪くなるような…この…可愛さの微塵もないパディントン。子犬を連れても可愛くないパディントン。Made in Japan のキモカワ・キャラとは全くちがう気持ち悪さ。お金のかかるCGで、これは思い切ったなぁ…

この映画、大丈夫だろうか。今のロンドンがいろいろ見られるのだろうけど。クリスマスに公開予定(ファミリー向け…)。日本では上映されるだろうか。

Inside Llewyn Davis ― 2014/06/15 20:21

コーエン兄弟監督の映画「インサイド・ルーウィン・デイヴィス 名もなき男の歌」[Inside Llewyn Davis] を見た。

1961年ニューヨークはグリニッジ・ヴィレッジ。フォーク・シンガー,ルーウィン・デイヴィスの1週間を追う映画だ。

かつては相棒マイクとレコードを出したこともあるフォーク・シンガーのルーウィンは、今ではソロ。レコードは出したが、ろくすっぽ印税も入らず、もちろん鳴かず飛ばず。仲間のよしみでガスライト・カフェで歌い、同様の仲間や理解者たちの家に泊めてもらい、寝るところをなんとか確保する毎日。

ある日、ひょんな事からネコを連れて歩くはめとなり、あれこれあった仲間の女性フォーク・シンガーには罵倒され、お金が必要になる。レコーディングセッションで得た払いを手に、短い旅に出て、奇妙な体験をしつつ、失望を抱えてニューヨークに帰る。

そしてまた、ガスライトで歌う夜。いつもと同じようで、どこか違う夜…

元になったのは、デイヴ・ヴァン・ロンクの自伝だそうだ。「インサイド」というアルバムタイトルや、レコードジャケットの構図も同じだ。

しかし、私にとってはやはり「ボブ・ディラン自伝」の世界。冬のグリニッジ・ヴィレッジの風景、地下鉄、流れるフォークソングの数々。ニューヨークに行きたくなる。ボブ・ディラン・ファンなら必見の映画だ。

化け物のようなジャズマンも印象的。何が何だか分からないキャラクターだが、とにかく演奏シーンはなく、単純なコード進行を馬鹿にしている。一方で、所々にクランシー・ブラザーズや、PPMを彷彿とさせるシーンやほのめかしがあるし、当然「あの人」もその内の一つ。

それから、ネコの名前が秀逸。そういえば、同じコーエン兄弟監督の映画「オー!ブラザー」も、本作品のネコの名前が鍵になっていた。

音楽は全編に流れるフォークソングの数々が素晴らしい。これはサウンドトラックが欲しい。主演のオスカー・アイザックを含め、ほとんどの楽曲を、演者が自ら演奏しているそうだ。

劇中に流れるボブ・ディランの曲は、"Farewell"。[Witmark Demo]とは別バージョンだそうだ。この曲は、アイルランド民謡 "Farewell to Liverpool" と同じ曲であり、私のお気に入りでもある。

アイルランドと言えば、ルーウィンが歌う "The Death of Queen Jane" も印象に残った。

この曲自体は、イングランドのもの。「王妃ジェーン」とは、ヘンリー八世の3人目の王妃だったジェーン・シーモアで、彼女は王子を産んだ直後に亡くなっている。この曲はその王妃ジェーンの死と、王ヘンリーの嘆きを歌っている。

ちなみに、ジェーンの忘れ形見である王子は後にエドワード六世として即位した。マーク・トウェインの童話「王子とこじき」のモデルにもなった人物だが、15歳で夭折し、直後に「九日女王ジェーン・グレイ」の事件が起きている。

"The Death of Queen Jane" は、アイリッシュ・モダン・トラッドの雄,ボシー・バンドが録音している。

ボシーの演奏は訛りなのか、言語の問題なのか、かなり歌詞が聴き取りにくく、一部違うところもあるようだ。

こちらは、ルーウィンこと、オスカー・アイザックの演奏。

1961年ニューヨークはグリニッジ・ヴィレッジ。フォーク・シンガー,ルーウィン・デイヴィスの1週間を追う映画だ。

かつては相棒マイクとレコードを出したこともあるフォーク・シンガーのルーウィンは、今ではソロ。レコードは出したが、ろくすっぽ印税も入らず、もちろん鳴かず飛ばず。仲間のよしみでガスライト・カフェで歌い、同様の仲間や理解者たちの家に泊めてもらい、寝るところをなんとか確保する毎日。

ある日、ひょんな事からネコを連れて歩くはめとなり、あれこれあった仲間の女性フォーク・シンガーには罵倒され、お金が必要になる。レコーディングセッションで得た払いを手に、短い旅に出て、奇妙な体験をしつつ、失望を抱えてニューヨークに帰る。

そしてまた、ガスライトで歌う夜。いつもと同じようで、どこか違う夜…

元になったのは、デイヴ・ヴァン・ロンクの自伝だそうだ。「インサイド」というアルバムタイトルや、レコードジャケットの構図も同じだ。

しかし、私にとってはやはり「ボブ・ディラン自伝」の世界。冬のグリニッジ・ヴィレッジの風景、地下鉄、流れるフォークソングの数々。ニューヨークに行きたくなる。ボブ・ディラン・ファンなら必見の映画だ。

化け物のようなジャズマンも印象的。何が何だか分からないキャラクターだが、とにかく演奏シーンはなく、単純なコード進行を馬鹿にしている。一方で、所々にクランシー・ブラザーズや、PPMを彷彿とさせるシーンやほのめかしがあるし、当然「あの人」もその内の一つ。

それから、ネコの名前が秀逸。そういえば、同じコーエン兄弟監督の映画「オー!ブラザー」も、本作品のネコの名前が鍵になっていた。

音楽は全編に流れるフォークソングの数々が素晴らしい。これはサウンドトラックが欲しい。主演のオスカー・アイザックを含め、ほとんどの楽曲を、演者が自ら演奏しているそうだ。

劇中に流れるボブ・ディランの曲は、"Farewell"。[Witmark Demo]とは別バージョンだそうだ。この曲は、アイルランド民謡 "Farewell to Liverpool" と同じ曲であり、私のお気に入りでもある。

アイルランドと言えば、ルーウィンが歌う "The Death of Queen Jane" も印象に残った。

この曲自体は、イングランドのもの。「王妃ジェーン」とは、ヘンリー八世の3人目の王妃だったジェーン・シーモアで、彼女は王子を産んだ直後に亡くなっている。この曲はその王妃ジェーンの死と、王ヘンリーの嘆きを歌っている。

ちなみに、ジェーンの忘れ形見である王子は後にエドワード六世として即位した。マーク・トウェインの童話「王子とこじき」のモデルにもなった人物だが、15歳で夭折し、直後に「九日女王ジェーン・グレイ」の事件が起きている。

"The Death of Queen Jane" は、アイリッシュ・モダン・トラッドの雄,ボシー・バンドが録音している。

ボシーの演奏は訛りなのか、言語の問題なのか、かなり歌詞が聴き取りにくく、一部違うところもあるようだ。

こちらは、ルーウィンこと、オスカー・アイザックの演奏。

Saint Patrick's Day ― 2014/03/17 21:19

3月17日は聖パトリックの祝日である。

聖パトリキウスは4世紀末から5世紀にかけて生きた人で、アイルランドにキリスト教を広めたということになっている。当然、アイルランドの守護聖人であり、英語名であるセント・パトリックの方が一般的だろう。

セント・パトリックは、キリスト教の三位一体を説くために、シャムロック(三つ葉のクローバー,カタバミの一種)を手にしたと言い、このシャムロックはセント・パトリックの、そしてアイルランドの象徴となり、ひいては緑が象徴の色となった。

セント・パトリックの命日である3月17日はセント・パトリック・デーとして盛大に祝われる。本場アイルランドではもちろんだが、多くのアイルランド系移民が住むアメリカで大規模化,大衆化した。

特にニューヨークは5番街の真ん中に荘厳なセント・パトリック大聖堂が鎮座するだけあって、盛大らしい。もはやアイルランド系ではなくとも、カソリックではなくとも、はてはキリスト教徒でなくとも、楽しく祝う日になっている。日本でもパレードが行われるくらいだ。

この日、人々は緑色のものを身につける。服、帽子、派手なサングラス、なんでも良いらしい。しまいには川や噴水の色が緑色になる。

もちろん、ギネスを飲みまくる。

こちらは、ギネスのCM。お酒なので、もちろん大人がハイテンションになるのが可愛い。

"Saint Patrick's Day" という伝統的な曲もある。

ジグで、セット・ダンスを伴う。ダンスにしてはややゆったり目のテンポ。

フラッシュ・モブも含めて、YouTubeには様々な "Saint Patrick's Day" の様子がアップされているが、ここではなにやら妙な味わいのあるものを紹介。

ハープを弾いているのは、Fiachra Ó Corragáin という、コークを中心に活躍しているプロのお兄さん(なんと読むのか分からない)。

なんだか究極の「道ばた」っぽさが良い。意味深に置かれた鉄板の愛想の無さがさらに良い。そして何の感慨もなく現れて、何の感慨もなくステップを踏むダンサーがさらにシュール。

セント・パトリック・デーといえば、10年前のこんな記事を思い出した。ロニー・ウッドが医者に、タバコをすぐにでも止めないとヤバイと言われたのだが…

2004年3月15日 BARKS ストーンズのロニー・ウッド、医者から…

この記事、日本で出たのが3月15日である。なのに、ロニーは「聖パトリック・デーの17日に止めるつもりだ。」などと悠長なことを言っている。

今すぐにやめろ!

あれから10年。先日のドームでも、ロニーは元気に、キースと後ろでモクモクとふかしていた。セント・パトリックのご加護だろうか。

聖パトリキウスは4世紀末から5世紀にかけて生きた人で、アイルランドにキリスト教を広めたということになっている。当然、アイルランドの守護聖人であり、英語名であるセント・パトリックの方が一般的だろう。

セント・パトリックは、キリスト教の三位一体を説くために、シャムロック(三つ葉のクローバー,カタバミの一種)を手にしたと言い、このシャムロックはセント・パトリックの、そしてアイルランドの象徴となり、ひいては緑が象徴の色となった。

セント・パトリックの命日である3月17日はセント・パトリック・デーとして盛大に祝われる。本場アイルランドではもちろんだが、多くのアイルランド系移民が住むアメリカで大規模化,大衆化した。

特にニューヨークは5番街の真ん中に荘厳なセント・パトリック大聖堂が鎮座するだけあって、盛大らしい。もはやアイルランド系ではなくとも、カソリックではなくとも、はてはキリスト教徒でなくとも、楽しく祝う日になっている。日本でもパレードが行われるくらいだ。

この日、人々は緑色のものを身につける。服、帽子、派手なサングラス、なんでも良いらしい。しまいには川や噴水の色が緑色になる。

もちろん、ギネスを飲みまくる。

こちらは、ギネスのCM。お酒なので、もちろん大人がハイテンションになるのが可愛い。

"Saint Patrick's Day" という伝統的な曲もある。

ジグで、セット・ダンスを伴う。ダンスにしてはややゆったり目のテンポ。

フラッシュ・モブも含めて、YouTubeには様々な "Saint Patrick's Day" の様子がアップされているが、ここではなにやら妙な味わいのあるものを紹介。

ハープを弾いているのは、Fiachra Ó Corragáin という、コークを中心に活躍しているプロのお兄さん(なんと読むのか分からない)。

なんだか究極の「道ばた」っぽさが良い。意味深に置かれた鉄板の愛想の無さがさらに良い。そして何の感慨もなく現れて、何の感慨もなくステップを踏むダンサーがさらにシュール。

セント・パトリック・デーといえば、10年前のこんな記事を思い出した。ロニー・ウッドが医者に、タバコをすぐにでも止めないとヤバイと言われたのだが…

2004年3月15日 BARKS ストーンズのロニー・ウッド、医者から…

この記事、日本で出たのが3月15日である。なのに、ロニーは「聖パトリック・デーの17日に止めるつもりだ。」などと悠長なことを言っている。

今すぐにやめろ!

あれから10年。先日のドームでも、ロニーは元気に、キースと後ろでモクモクとふかしていた。セント・パトリックのご加護だろうか。

Do You Love an Apple ― 2014/02/10 20:39

3月公開予定で、見たい映画がある。原題は[Philomena]「フィロミーナ」だが、「あなたを抱きしめる日まで」というダサい邦題がついている。

内容はいたって真面目で、いわゆる「感動モノ」のようだが、スティーヴ・クーガンが制作に関わり、出演しているので、面白そうだ。

スティーヴ・クーガンは、UKの有名なコメディ・クリエイター、コメディアン、俳優。非常に多才な人だ。コメディ・プロダクション,"ベイビー・カウ"を作り、そこからはザ・マイティ・ブーシュなどが出ている。当然、クーガンはブーシュのエグゼクティブ・プロデューサーでもある。

映画の評判は上々だし、コメディとしても良さそう。

実話を元にしており、原作はマーティン・シクススミスの "The Lost Child of Philomena Lee"。

そうか、そうか、原作があるのかと思い、この本を購入して早速読み始めた。日本語訳があるかどうかは知らない。

読んですぐに分かったことは、どうやらこの原作は映画とはまったく視点が違っており、予想したような話ではなかった。私がクーガンをたよりに求めたコメディ要素はない。

それでも、本としては至って面白く、順調に読み進んでいる。途中からどんどん予想外の展開になってびっくりしている。そういう話だったのかと…。映画のネタバレになるので、詳しくは言えないが。

ともあれ、半ばあたりを読んでいると、面白い下りにぶちあたった。

1976年、アメリカはワシントンの大学コミュニティラジオ局でDJを務めている男子学生が、アイルランドに思いを馳せ、行こうかどうか考えていたある日、レコード片手にラジオ局から帰ってきて、恋人に興奮しながら言うのだ。

「こんな不思議なことってあるかい?あんな会話をした後で…とにかく、聞いてみてくれ。アイルランドのバンドなんだ、いいかい?アイルランドだぜ!」

「ラジオ局に行ったら、デスクにこのレコードが置いてあったんだ。ぼくは知らなかったけど、ザ・ボシー・バンドという、アイルランドのバンドだって。初めて聴いたのに、ぼくはこの曲を知っていたんだ!このレコードは発売されたばかりなのに!人にきいたら、アイルランドの古い曲だそうだ。ぼくが赤ん坊の時にこの曲をきいて、それが頭の中に残っていたに違いない!」

ここを読んだとき、思わず息をのんだ。ザ・ボシー・バンドがここで登場するとは。

"Do You Love an Apple" は、ボシー・バンドのデビューアルバム、[The Bothy Band] に収録されている。発表は1975年。Triana Ni Dhomhnail の声が美しい。

登場する大学ラジオ局はワシントンにあり、レッド・ゼッペリンや、デイヴィッド・ボウイ、そのほか色々、雑多に流していたのだが、その中に発表されて間もないボシー・バンドがあるのにはたまげてしまった。

ボシー・バンドのウィキペディアを見ても、チャートについては記載がない。彼らのアルバムは評判は良かったものの、どの程度売れたのか、アメリカでの評判はどうだったのかは分からない。

それでもこうやって、ノンフィクション系の物語に登場する以上、音楽に詳しい学生などがボシー・バンドのデビュー・レコードを手に入れ、人に聴かせていたということは間違いなさそうだ。これは良い事を知った。

映画 [Philomena] は私が今読んでいる原作 "The Lost Child of Philomena Lee" の筆者であるマーティン・シクススミスが、年老いたフィロミーナと出会い、彼女の息子を探す行程を物語にしており、原作とは視点がまったく異なる。

だから、このボシー・バンドのエピソードが、映画でどう扱われるかは分からない。しかし、アイリッシュ・ミュージック・ファンとしては、どこかでうまく取り入れてくれると嬉しい。日本での公開が楽しみだ。

内容はいたって真面目で、いわゆる「感動モノ」のようだが、スティーヴ・クーガンが制作に関わり、出演しているので、面白そうだ。

スティーヴ・クーガンは、UKの有名なコメディ・クリエイター、コメディアン、俳優。非常に多才な人だ。コメディ・プロダクション,"ベイビー・カウ"を作り、そこからはザ・マイティ・ブーシュなどが出ている。当然、クーガンはブーシュのエグゼクティブ・プロデューサーでもある。

映画の評判は上々だし、コメディとしても良さそう。

実話を元にしており、原作はマーティン・シクススミスの "The Lost Child of Philomena Lee"。

そうか、そうか、原作があるのかと思い、この本を購入して早速読み始めた。日本語訳があるかどうかは知らない。

読んですぐに分かったことは、どうやらこの原作は映画とはまったく視点が違っており、予想したような話ではなかった。私がクーガンをたよりに求めたコメディ要素はない。

それでも、本としては至って面白く、順調に読み進んでいる。途中からどんどん予想外の展開になってびっくりしている。そういう話だったのかと…。映画のネタバレになるので、詳しくは言えないが。

ともあれ、半ばあたりを読んでいると、面白い下りにぶちあたった。

1976年、アメリカはワシントンの大学コミュニティラジオ局でDJを務めている男子学生が、アイルランドに思いを馳せ、行こうかどうか考えていたある日、レコード片手にラジオ局から帰ってきて、恋人に興奮しながら言うのだ。

「こんな不思議なことってあるかい?あんな会話をした後で…とにかく、聞いてみてくれ。アイルランドのバンドなんだ、いいかい?アイルランドだぜ!」

「ラジオ局に行ったら、デスクにこのレコードが置いてあったんだ。ぼくは知らなかったけど、ザ・ボシー・バンドという、アイルランドのバンドだって。初めて聴いたのに、ぼくはこの曲を知っていたんだ!このレコードは発売されたばかりなのに!人にきいたら、アイルランドの古い曲だそうだ。ぼくが赤ん坊の時にこの曲をきいて、それが頭の中に残っていたに違いない!」

ここを読んだとき、思わず息をのんだ。ザ・ボシー・バンドがここで登場するとは。

"Do You Love an Apple" は、ボシー・バンドのデビューアルバム、[The Bothy Band] に収録されている。発表は1975年。Triana Ni Dhomhnail の声が美しい。

登場する大学ラジオ局はワシントンにあり、レッド・ゼッペリンや、デイヴィッド・ボウイ、そのほか色々、雑多に流していたのだが、その中に発表されて間もないボシー・バンドがあるのにはたまげてしまった。

ボシー・バンドのウィキペディアを見ても、チャートについては記載がない。彼らのアルバムは評判は良かったものの、どの程度売れたのか、アメリカでの評判はどうだったのかは分からない。

それでもこうやって、ノンフィクション系の物語に登場する以上、音楽に詳しい学生などがボシー・バンドのデビュー・レコードを手に入れ、人に聴かせていたということは間違いなさそうだ。これは良い事を知った。

映画 [Philomena] は私が今読んでいる原作 "The Lost Child of Philomena Lee" の筆者であるマーティン・シクススミスが、年老いたフィロミーナと出会い、彼女の息子を探す行程を物語にしており、原作とは視点がまったく異なる。

だから、このボシー・バンドのエピソードが、映画でどう扱われるかは分からない。しかし、アイリッシュ・ミュージック・ファンとしては、どこかでうまく取り入れてくれると嬉しい。日本での公開が楽しみだ。

My Favorite Melodies / Mari Yasui ― 2013/10/30 20:02

アイリッシュ・フルート、ティン・ホイッスル、リコーダー奏者であり、指導者としても大活躍している安井マリさんのアルバムが発売された。

こちら[My Favorite Melodies / Mari Yasui] に美しいジャケットと、曲目が載っている。

このアルバムでは、アイルランド音楽の中でも、タイトルの通り奏者お気に入りの美しくスロウな、「エアー Air」と呼ばれるジャンルの楽曲を選び、ティン・ホイッスルとアイリッシュ・フルートの演奏で丁寧に聞かせてくれる。

いわゆる「私家版」というもので、Amazon や一般のCDショップには並んでいないが、それがもったいないくらいの名盤である。特に美しく穏やかなアイリッシュを聴きたい人、笛の音が好きな人、ティン・ホイッスルやアイリッシュ・フルートの学習者にとっては、必聴と言って良い。

演奏は、安井マリさん自身のホイッスル,フルート,バス・リコーダー,ボタン・アコーディオンのシンプルな組み合わせ。そして静かなギターがバックを支えている。大袈裟なアレンジやオーバープロデュースを排除し、ハーモニーパートも、決してメロディの美しさを埋没させない。アイリッシュ・ミュージックのメロディの美しさを際立たせている。

私の一番のお気に入りは、一曲目 "The Lark in the Clear Air"。オーバーダビングの都合上、テンポを律儀に刻む曲が殆どのなか、この曲の最初のメロディはホイッスルのソロで、テンポをゆらしながら、たっぷりと聞かせてくれる。

私は変にもったいぶった、大袈裟な「溜め」が好きな方では無いが、この"The Lark in the Clear Air" は、引き締まった曲調のまま、絶妙な伸びやかさを表現している。長い音をたっぷりと聞かせつつ、上昇する音階はヒバリが舞い飛ぶように駆け上がる。こればかりは指や呼吸の技術ではなく、演奏者のセンスに任される。

アイリッシュ・ミュージックのエアを語る上で欠かせない作曲家,ターロック・オカロラン(名前の表記は様々)の曲も取り上げている。

"Carolan's Welcome" はアイリッシュ・フルートのみの演奏だが、これが非常に絶妙。メロディのところどころが特徴的に跳ね上がる。これは、オカロランがハーパー(ハープ奏者)だったため、ハープを弾く指を自分の体に引き寄せる動きに由来しているのではないかと思う。

とにかく、この「跳ね上がり」を表現する上で、ホイッスルだとややエッジがきつすぎることがある。そこを、フルートの柔らかい音の切れ際で表情豊かに表現している。

一方、ティン・ホイッスルはリコーダーと構造的には同じ非常に単純な楽器で、音も比較的倍音が少ない。しかし、指やタンギングを使った、しなやかで不思議と豊かな表現力をもっており、安井マリさんの演奏はその魅力を最大限に引き出している。

アルバムの最後は、"Amazing Grace"。これがアイリッシュ・ミュージックと分類されるか否かは微妙なところだが(アイルランド、スコットランド、イングランド、そしてアメリカの要素が指摘されている)、そこは「お気に入りのメロディ」ということなのだろう。

少し気になるかも知れないと自分で危惧していたのは、リバーブ(残響)の具合。私はピアノでも右ペダルをあまり踏まない方で、ボワーンとした音が嫌いなのだ。

しかし、二曲目くらいから気にならなくなり、アルバムを何度も聞いている内に全く気にしなくなった。録音媒体にしたとき ― 特に倍音の少ない真っ直ぐな音色のホイッスルの場合は、この程度のリバーブはあった方が良いらしい。リバーブをどの程度にするかは、悩みどころだそうだ。

不満があるとしたら、もっとたくさんの曲を聴きたいということ。これに味を占めて、さらなるアルバム制作を期待したい。

そして、なんと言っても、ダンスの曲が聴きたい。これは私がロック好きから始まってアイリッシュ・ミュージックを聞いていることに起因している。

ダンス・ミュージックでの奏者の卓越した技術、センスの良さ、格好良さを、ぜひアルバムの形でも楽しみたい。

こちら[My Favorite Melodies / Mari Yasui] に美しいジャケットと、曲目が載っている。

このアルバムでは、アイルランド音楽の中でも、タイトルの通り奏者お気に入りの美しくスロウな、「エアー Air」と呼ばれるジャンルの楽曲を選び、ティン・ホイッスルとアイリッシュ・フルートの演奏で丁寧に聞かせてくれる。

いわゆる「私家版」というもので、Amazon や一般のCDショップには並んでいないが、それがもったいないくらいの名盤である。特に美しく穏やかなアイリッシュを聴きたい人、笛の音が好きな人、ティン・ホイッスルやアイリッシュ・フルートの学習者にとっては、必聴と言って良い。

演奏は、安井マリさん自身のホイッスル,フルート,バス・リコーダー,ボタン・アコーディオンのシンプルな組み合わせ。そして静かなギターがバックを支えている。大袈裟なアレンジやオーバープロデュースを排除し、ハーモニーパートも、決してメロディの美しさを埋没させない。アイリッシュ・ミュージックのメロディの美しさを際立たせている。

私の一番のお気に入りは、一曲目 "The Lark in the Clear Air"。オーバーダビングの都合上、テンポを律儀に刻む曲が殆どのなか、この曲の最初のメロディはホイッスルのソロで、テンポをゆらしながら、たっぷりと聞かせてくれる。

私は変にもったいぶった、大袈裟な「溜め」が好きな方では無いが、この"The Lark in the Clear Air" は、引き締まった曲調のまま、絶妙な伸びやかさを表現している。長い音をたっぷりと聞かせつつ、上昇する音階はヒバリが舞い飛ぶように駆け上がる。こればかりは指や呼吸の技術ではなく、演奏者のセンスに任される。

アイリッシュ・ミュージックのエアを語る上で欠かせない作曲家,ターロック・オカロラン(名前の表記は様々)の曲も取り上げている。

"Carolan's Welcome" はアイリッシュ・フルートのみの演奏だが、これが非常に絶妙。メロディのところどころが特徴的に跳ね上がる。これは、オカロランがハーパー(ハープ奏者)だったため、ハープを弾く指を自分の体に引き寄せる動きに由来しているのではないかと思う。

とにかく、この「跳ね上がり」を表現する上で、ホイッスルだとややエッジがきつすぎることがある。そこを、フルートの柔らかい音の切れ際で表情豊かに表現している。

一方、ティン・ホイッスルはリコーダーと構造的には同じ非常に単純な楽器で、音も比較的倍音が少ない。しかし、指やタンギングを使った、しなやかで不思議と豊かな表現力をもっており、安井マリさんの演奏はその魅力を最大限に引き出している。

アルバムの最後は、"Amazing Grace"。これがアイリッシュ・ミュージックと分類されるか否かは微妙なところだが(アイルランド、スコットランド、イングランド、そしてアメリカの要素が指摘されている)、そこは「お気に入りのメロディ」ということなのだろう。

少し気になるかも知れないと自分で危惧していたのは、リバーブ(残響)の具合。私はピアノでも右ペダルをあまり踏まない方で、ボワーンとした音が嫌いなのだ。

しかし、二曲目くらいから気にならなくなり、アルバムを何度も聞いている内に全く気にしなくなった。録音媒体にしたとき ― 特に倍音の少ない真っ直ぐな音色のホイッスルの場合は、この程度のリバーブはあった方が良いらしい。リバーブをどの程度にするかは、悩みどころだそうだ。

不満があるとしたら、もっとたくさんの曲を聴きたいということ。これに味を占めて、さらなるアルバム制作を期待したい。

そして、なんと言っても、ダンスの曲が聴きたい。これは私がロック好きから始まってアイリッシュ・ミュージックを聞いていることに起因している。

ダンス・ミュージックでの奏者の卓越した技術、センスの良さ、格好良さを、ぜひアルバムの形でも楽しみたい。

Mo Ghile Mear ― 2013/07/28 21:01

今日は年に2回恒例、アイリッシュ・パブにおけるセッションがあった。前回、私はソロで "Congress Reel" を吹いたのだが、今回は特にソロ曲もなく、気軽に参加。暗譜が怪しいところがいくらかあったが、楽しめた。

セッションで誰もが演奏できそうな、定番になっている歌の曲がある。タイトルは "Mo Ghile Mear" なのだが、正確にはどう発音すれば良いのか分からない。カタカナでどう書くべきかも良く分からないが、一応「モギレマー」と呼ばれている。

この曲は、ザ・チーフテンズと、スティングのコラボレーションが断然格好良い。

この堂々たる演奏、圧倒的だ。ハーモニーの重厚さも、潔さがあって良い。私はエコーの強すぎる音が苦手だが、これには降参。

歌詞はアイルランド土着の古い言語である、アイルランド・ゲール語。文字を見ただけではどう読めば良いかわからないし、英語の知識も全く役に立たない。イングランド,ニューカッスル出身のスティングは、頑張って覚えたのだろうか。

歌われている内容が面白い。「わが輝かしき(雄々しき)かの人よ」と歌われているのは、チャールズ・エドワード・スチュアート。名誉革命で退位に追い込まれたイングランド・スコットランド王であるジェイムズ2世の孫にあたる。

そもそも、スチュアート王家はスコットランドの王家だった。

イングランドのエリザベス1世が亡くなったとき、彼女には子がなかった。一方、エリザベスの父方の叔母はスコットランド王家に嫁しており、そのひ孫がジェイムズ6世としてスコットランド国王になっていた。エリザベスの後は、このジェイムズがイングランド王としてはジェイムズ1世として、二つの王国の王を兼ねることになったのだ。

つまり、スコットランド人であるスチュアート王家がイングランドの王になったというわけ。その後、ピューリタン革命,王政復古を経て、ジェイムズ2世(スコットランド王としてはジェイムズ7世)が即位したのだが、名誉革命で王位を追われ、娘とその夫であるメアリー2世と、ウィリアム3世のオラニエ=ナッソウ家に王位が移った。

その後、アン王女を経て、次の王はもの凄い代を遡り、ハノーヴァー(今のドイツ)王家に移ったのだが、このハノーヴァー王家の時代に、ジェイムズ2世の孫にあたる、チャールズ・エドワード・スチュアートが、正当な王位継承者であるとして、兵をあげたのだ。

通称、小僭称者,ザ・ヤング・プリテンダー。美男だったらしく、「麗しきプリンス・チャーリー」,ボニー・プリンス・チャーリーとも呼ばれる。

ハノーヴァー王家はほぼ100パーセント「ドイツ人」であり、イングランドでも一部不人気であったらしい。一方、ボニー・プリンス・チャーリーはスコットランド人であり、カソリックの信者。そのスコットランド人の一部や、カソリックの支持を受けて、彼の王位を賭けた反乱は勢いを持っていたが、結局は鎮圧されている。

このハノーヴァー王家がその後女王(ヴィクトリア)を経て、今に至るわけだ。

"Mo Ghile Mear" は、ボニー・プリンス・チャーリーが敗北し、去っていったことを嘆く美しい曲だが、歌詞の途中で‘S Éire go léir faoi chlócaibh dubha という言葉が入る。Wikipediaに載っている対訳では、And Ireland completely under black cloaks となっており、「アイルランドは黒衣(喪服?)に覆われた」とでも解釈するべきか。

スコットランド人であるボニー・プリンス・チャーリーに対して、当時のアイルランド人は期待をかけていたのだろうか。イングランドの支配下にあり、熱心なカソリック国であるアイルランドに、このような歌が残っていると言うことは興味深い。

ボニー・プリンス・チャーリーに関しては "The Skye boat song" という曲もあるが、だんぜん "Mo Ghile Mear" の方が良いと思う。

私はケルティック・ウーマンには興味がないが、彼女たちもこの曲を歌っている。YouTubeで見たが、まず歌詞が違う。何よりも、この曲をこんなにしてはいけないよ…という感じだったので、またチーフテンズとスティングを聞くことにする。

セッションで誰もが演奏できそうな、定番になっている歌の曲がある。タイトルは "Mo Ghile Mear" なのだが、正確にはどう発音すれば良いのか分からない。カタカナでどう書くべきかも良く分からないが、一応「モギレマー」と呼ばれている。

この曲は、ザ・チーフテンズと、スティングのコラボレーションが断然格好良い。

この堂々たる演奏、圧倒的だ。ハーモニーの重厚さも、潔さがあって良い。私はエコーの強すぎる音が苦手だが、これには降参。

歌詞はアイルランド土着の古い言語である、アイルランド・ゲール語。文字を見ただけではどう読めば良いかわからないし、英語の知識も全く役に立たない。イングランド,ニューカッスル出身のスティングは、頑張って覚えたのだろうか。

歌われている内容が面白い。「わが輝かしき(雄々しき)かの人よ」と歌われているのは、チャールズ・エドワード・スチュアート。名誉革命で退位に追い込まれたイングランド・スコットランド王であるジェイムズ2世の孫にあたる。

そもそも、スチュアート王家はスコットランドの王家だった。

イングランドのエリザベス1世が亡くなったとき、彼女には子がなかった。一方、エリザベスの父方の叔母はスコットランド王家に嫁しており、そのひ孫がジェイムズ6世としてスコットランド国王になっていた。エリザベスの後は、このジェイムズがイングランド王としてはジェイムズ1世として、二つの王国の王を兼ねることになったのだ。

つまり、スコットランド人であるスチュアート王家がイングランドの王になったというわけ。その後、ピューリタン革命,王政復古を経て、ジェイムズ2世(スコットランド王としてはジェイムズ7世)が即位したのだが、名誉革命で王位を追われ、娘とその夫であるメアリー2世と、ウィリアム3世のオラニエ=ナッソウ家に王位が移った。

その後、アン王女を経て、次の王はもの凄い代を遡り、ハノーヴァー(今のドイツ)王家に移ったのだが、このハノーヴァー王家の時代に、ジェイムズ2世の孫にあたる、チャールズ・エドワード・スチュアートが、正当な王位継承者であるとして、兵をあげたのだ。

通称、小僭称者,ザ・ヤング・プリテンダー。美男だったらしく、「麗しきプリンス・チャーリー」,ボニー・プリンス・チャーリーとも呼ばれる。

ハノーヴァー王家はほぼ100パーセント「ドイツ人」であり、イングランドでも一部不人気であったらしい。一方、ボニー・プリンス・チャーリーはスコットランド人であり、カソリックの信者。そのスコットランド人の一部や、カソリックの支持を受けて、彼の王位を賭けた反乱は勢いを持っていたが、結局は鎮圧されている。

このハノーヴァー王家がその後女王(ヴィクトリア)を経て、今に至るわけだ。

"Mo Ghile Mear" は、ボニー・プリンス・チャーリーが敗北し、去っていったことを嘆く美しい曲だが、歌詞の途中で‘S Éire go léir faoi chlócaibh dubha という言葉が入る。Wikipediaに載っている対訳では、And Ireland completely under black cloaks となっており、「アイルランドは黒衣(喪服?)に覆われた」とでも解釈するべきか。

スコットランド人であるボニー・プリンス・チャーリーに対して、当時のアイルランド人は期待をかけていたのだろうか。イングランドの支配下にあり、熱心なカソリック国であるアイルランドに、このような歌が残っていると言うことは興味深い。

ボニー・プリンス・チャーリーに関しては "The Skye boat song" という曲もあるが、だんぜん "Mo Ghile Mear" の方が良いと思う。

私はケルティック・ウーマンには興味がないが、彼女たちもこの曲を歌っている。YouTubeで見たが、まず歌詞が違う。何よりも、この曲をこんなにしてはいけないよ…という感じだったので、またチーフテンズとスティングを聞くことにする。

目指すウクレレ ― 2013/04/30 21:05

どういう事情かは割愛するが、とにかく私が目指すウクレレはそうじゃない ― と説明する必要に追われている。

何度も言うが、私はハワイアンに興味がない。もっと言えば、ハワイという土地にもほとんど興味がない。確かにジョージはハワイを愛していたが、とにかくそっちじゃない。

ギターの代理として(体が小さく、さらに手が極小なので)弾いているのであって、ロック、フォークロック、もしくはアイリッシュが弾きたいのだ。

イメージできない人も居るだろうが、何と言っても、トム・ペティはこの格好良いロックンロールを、ジョージから習ったウクレレで作曲している!もの凄く季節外れ!髪が短い!

少し前の記事でも話題にした、このおじさんのウクレレによる "Here Comes the Sun" がとても素晴らしい。

いつかはこれをやりたいのだと先生に言ってみた。

ストラップと、ピックを使用。Low Gは張っていない。よしよし、私はLow G を張らない派。先生はじぃっとこの動画に見入り、

「うぅ~む、これは…なかなか老獪な…かなりの手練れと見た…」

なぜか剣豪みたいな話になってきた。そうでござるか。

先生もよくよく観察して、分析が必要とのこと。私が弾けるようになるのは、いつになるやら。

今はとりあえず、"I Will" に挑んでいる。ポールはやはり良い作曲家だと思う。

アイリッシュにも挑んでみたい。スローなエアーも良いが、いつかはダンス・チューンを弾きたい。

探してみると、どういうわけか、"Irish Washerwoman" を弾いている人が多い。私もこの曲はホイッスルで吹いてお馴染み。このお兄さんなどは中々イカしている。

でも、ジグ(6/8 もしくは9/8拍子)が限界で、リール(超早い4/4拍子)は無理なのだろうか。いくつか、リールをウクレレで弾いている動画もあるが、だいたいはスロー気味で、さらにホーンパイプのように跳ねている。

やはりリールはホイッスルで極めるべきか。

何度も言うが、私はハワイアンに興味がない。もっと言えば、ハワイという土地にもほとんど興味がない。確かにジョージはハワイを愛していたが、とにかくそっちじゃない。

ギターの代理として(体が小さく、さらに手が極小なので)弾いているのであって、ロック、フォークロック、もしくはアイリッシュが弾きたいのだ。

イメージできない人も居るだろうが、何と言っても、トム・ペティはこの格好良いロックンロールを、ジョージから習ったウクレレで作曲している!もの凄く季節外れ!髪が短い!

少し前の記事でも話題にした、このおじさんのウクレレによる "Here Comes the Sun" がとても素晴らしい。

いつかはこれをやりたいのだと先生に言ってみた。

ストラップと、ピックを使用。Low Gは張っていない。よしよし、私はLow G を張らない派。先生はじぃっとこの動画に見入り、

「うぅ~む、これは…なかなか老獪な…かなりの手練れと見た…」

なぜか剣豪みたいな話になってきた。そうでござるか。

先生もよくよく観察して、分析が必要とのこと。私が弾けるようになるのは、いつになるやら。

今はとりあえず、"I Will" に挑んでいる。ポールはやはり良い作曲家だと思う。

アイリッシュにも挑んでみたい。スローなエアーも良いが、いつかはダンス・チューンを弾きたい。

探してみると、どういうわけか、"Irish Washerwoman" を弾いている人が多い。私もこの曲はホイッスルで吹いてお馴染み。このお兄さんなどは中々イカしている。

でも、ジグ(6/8 もしくは9/8拍子)が限界で、リール(超早い4/4拍子)は無理なのだろうか。いくつか、リールをウクレレで弾いている動画もあるが、だいたいはスロー気味で、さらにホーンパイプのように跳ねている。

やはりリールはホイッスルで極めるべきか。

Victims of Irish Music ― 2013/03/29 21:46

Poitinの演奏する “Congress Reel” が格好よかったので、音をとって自分でも吹いたという話の続き。

この曲の収録アルバムはあるだろうかと検索しているうちに、こう言うものがヒットした。

Marc Gunn’s Irish & Celtic Music Podcast Presents

Victims of Irish Music

どうやら色々なアイリッシュ・ミュージックが収録されているオムニバスアルバムらしく、曲目を見るとお馴染みの名前が並んでいる。つまりは、基本的にトラディショナルらしい。

CD盤はなかなか手に入りにくいようなので、iTunes で購入した。

良いもの、イマイチのもの、色々詰まっているが、なかなか聴きごたえのある内容なので、アイリッシュ・トラッド・ミュージック好きにはお勧めだ。”Victims” というのは、「被害者たち」という意味だが、ここでは「とりこ」とか、「ぞっこん」とか言う意味合いだろう。

1. Cooley's Reel / Sporting Paddy / Toss the Feathers

ゆったりとしたテンポのリール。フルートは、指での装飾奏法ではなく、タンギングを多用している。ちょっと拙く聞こえる。”Toss the Feathers” の 最後のフレーズは、わざと細切れにしているようだけど、これはダサい。

2. Sleeping Under the Tables / Musical Priest / Salamanc ( Kennedy's Kitchen )

始まりはテンポの緩いリールから。こちらのホイッスルはタンギングをほとんどせず、指を使っており、とても上手い。2曲めからテンボアップかなり格好良い。とくに高音部の軽やかさが良い。サラマンカは、私が知っている節回しとは大分違うけど、良いアレンジだ。

3. Lannigan's Ball / Rambling Pitchfork / Tar Road Sligo ( Cady Finlayson )

ギターソロが格好良いジグ。6弦ならではの幅広い音域で豊かな厚みを奏でている。。二曲目はフィドルソロ。テンポは緩やで、のどかな雰囲気。3曲目もお馴染みの曲だ。

4. Staten Island Hornpipe / Morpeth Rant ( Jolly Rogues )

恐らく、音色からしてブズーキのホーンパイプ。あまり跳ねないのでリールに聞こえる。後半は正真正銘のリールだろう。

5. Gneeveguilla Reel / Drag Her Round the Road / The Golden Keyboar ( Arabesque )

指での装飾を多様したフルートがメインのリール。伴奏は、ギターのみで静かな雰囲気。1曲目の最後のフレーズを短く切るのはイマイチ格好良くない。

6. Boys from Blue Hill / Cherish the Ladies ( Bow Triplets )

お馴染みのホーンパイプ。アコーディオンとバウロン、ギターで、ほのぼの系の演奏。これも跳ねが小さい。ジグをつなげるのだが、三連がちょっとつまづくのも味の内か。

7. Princess Royale ( Thomas "Doc" Grauzer )

美しいハーブのソロ。テンポか゛揺れるのも味になっている。

8. Chicago Trippin Up the Stairs ( Boston Blackthorne )

フィドルがメインのジグ。ツインフィドルが格好良い。ちょっと突っかかるようなリズム。後半はおなじみのジグ

9. Rocky Road to Brenham ( Celtic Stone )

ピアノとハンマーダルシマー、ブズーキ、フルートのポルカに聞こえる。ほとんどクラシックのノリで、アイリッシュトラッドにはちょっと聞こえないかも。

10. Geordie Lad / The Good Old Way ( Vicki Swan)

雅楽の音取のような不思議なイントロ。フルートのエアから少しずつテンポアップして行き、最後は明るく爽やかなリールになるのが格好良い。

11. Old Grey Cat ( Marc Gunn )

冗談のようなホイッスルのソロ。最初から最後までタンギングで押し通し、指での装飾奏法はもの凄く字余り的なリズムで、鋭さが皆無。かなりダサい。どうもわざとダサく演奏しているようだ。ダサさもここまでくると堂々としていて潔い。演奏者の Marc Gunn はこのアルバムのタイトルになっている人だが、いつもこういう奏法なのだろうか?

12. Congress Reel ( Poitin )

私も吹きたくなるほど、格好良いリール。ただし、ホイッスルのタンギングの多様は少し格好悪く、ダサい。もっと、指での装飾奏法をふんだんに取り入れれば、完璧に格好良くなるはず。アンサンブルの素晴らしさは格別。掛け声もイカしている。

13. Road to Lisdonvarna / Morrison's Jig ( Vince Conaway )

ハンマーダルシマーが格好良く鳴り響く、お馴染みのジグのセット。こういうものを聞くと、その新しい楽器がやりたくなる。

14. Polkas and Slides ( The Tea Merchants )

フィドルのポルカからスライド(12/8拍子)への変わり目が、バシッときまっているところが格好良い。

15. Banks of Spey / High Road to Linton ( Highland Fling )

フィドルによるエア(ゆったりとした歌の曲)。エアだが、リズムは威勢が良い。もっと「ゆったり&しっとり」でもよさそう。後半はスローリールっぽい。

16. Campbell's Farewell to Red Gap / Newcastle ( Bedlam Bards )

かなりカントリー調なポルカ。ここまで来ると、私が求めるアイリッシュではない。聞いていて、楽しいけれど。

17. Skylark / Humours of Tulla / Lucy Campbell's ( Culann's Hounds)

リールのセット。最初の曲では、フィドルの半音使いが印象的。曲が変わると、イーリアンパイプが加わる。お馴染みの “Lucy Campbell’s” の最後に、三連譜を入れ込む奏法がかなり格好良く、やってみたい。全体的には、かなりモダンなアレンジで、ルナサに近い感じがする。

この曲の収録アルバムはあるだろうかと検索しているうちに、こう言うものがヒットした。

Marc Gunn’s Irish & Celtic Music Podcast Presents

Victims of Irish Music

どうやら色々なアイリッシュ・ミュージックが収録されているオムニバスアルバムらしく、曲目を見るとお馴染みの名前が並んでいる。つまりは、基本的にトラディショナルらしい。

CD盤はなかなか手に入りにくいようなので、iTunes で購入した。

良いもの、イマイチのもの、色々詰まっているが、なかなか聴きごたえのある内容なので、アイリッシュ・トラッド・ミュージック好きにはお勧めだ。”Victims” というのは、「被害者たち」という意味だが、ここでは「とりこ」とか、「ぞっこん」とか言う意味合いだろう。

1. Cooley's Reel / Sporting Paddy / Toss the Feathers

ゆったりとしたテンポのリール。フルートは、指での装飾奏法ではなく、タンギングを多用している。ちょっと拙く聞こえる。”Toss the Feathers” の 最後のフレーズは、わざと細切れにしているようだけど、これはダサい。

2. Sleeping Under the Tables / Musical Priest / Salamanc ( Kennedy's Kitchen )

始まりはテンポの緩いリールから。こちらのホイッスルはタンギングをほとんどせず、指を使っており、とても上手い。2曲めからテンボアップかなり格好良い。とくに高音部の軽やかさが良い。サラマンカは、私が知っている節回しとは大分違うけど、良いアレンジだ。

3. Lannigan's Ball / Rambling Pitchfork / Tar Road Sligo ( Cady Finlayson )

ギターソロが格好良いジグ。6弦ならではの幅広い音域で豊かな厚みを奏でている。。二曲目はフィドルソロ。テンポは緩やで、のどかな雰囲気。3曲目もお馴染みの曲だ。

4. Staten Island Hornpipe / Morpeth Rant ( Jolly Rogues )

恐らく、音色からしてブズーキのホーンパイプ。あまり跳ねないのでリールに聞こえる。後半は正真正銘のリールだろう。

5. Gneeveguilla Reel / Drag Her Round the Road / The Golden Keyboar ( Arabesque )

指での装飾を多様したフルートがメインのリール。伴奏は、ギターのみで静かな雰囲気。1曲目の最後のフレーズを短く切るのはイマイチ格好良くない。

6. Boys from Blue Hill / Cherish the Ladies ( Bow Triplets )

お馴染みのホーンパイプ。アコーディオンとバウロン、ギターで、ほのぼの系の演奏。これも跳ねが小さい。ジグをつなげるのだが、三連がちょっとつまづくのも味の内か。

7. Princess Royale ( Thomas "Doc" Grauzer )

美しいハーブのソロ。テンポか゛揺れるのも味になっている。

8. Chicago Trippin Up the Stairs ( Boston Blackthorne )

フィドルがメインのジグ。ツインフィドルが格好良い。ちょっと突っかかるようなリズム。後半はおなじみのジグ

9. Rocky Road to Brenham ( Celtic Stone )

ピアノとハンマーダルシマー、ブズーキ、フルートのポルカに聞こえる。ほとんどクラシックのノリで、アイリッシュトラッドにはちょっと聞こえないかも。

10. Geordie Lad / The Good Old Way ( Vicki Swan)

雅楽の音取のような不思議なイントロ。フルートのエアから少しずつテンポアップして行き、最後は明るく爽やかなリールになるのが格好良い。

11. Old Grey Cat ( Marc Gunn )

冗談のようなホイッスルのソロ。最初から最後までタンギングで押し通し、指での装飾奏法はもの凄く字余り的なリズムで、鋭さが皆無。かなりダサい。どうもわざとダサく演奏しているようだ。ダサさもここまでくると堂々としていて潔い。演奏者の Marc Gunn はこのアルバムのタイトルになっている人だが、いつもこういう奏法なのだろうか?

12. Congress Reel ( Poitin )

私も吹きたくなるほど、格好良いリール。ただし、ホイッスルのタンギングの多様は少し格好悪く、ダサい。もっと、指での装飾奏法をふんだんに取り入れれば、完璧に格好良くなるはず。アンサンブルの素晴らしさは格別。掛け声もイカしている。

13. Road to Lisdonvarna / Morrison's Jig ( Vince Conaway )

ハンマーダルシマーが格好良く鳴り響く、お馴染みのジグのセット。こういうものを聞くと、その新しい楽器がやりたくなる。

14. Polkas and Slides ( The Tea Merchants )

フィドルのポルカからスライド(12/8拍子)への変わり目が、バシッときまっているところが格好良い。

15. Banks of Spey / High Road to Linton ( Highland Fling )

フィドルによるエア(ゆったりとした歌の曲)。エアだが、リズムは威勢が良い。もっと「ゆったり&しっとり」でもよさそう。後半はスローリールっぽい。

16. Campbell's Farewell to Red Gap / Newcastle ( Bedlam Bards )

かなりカントリー調なポルカ。ここまで来ると、私が求めるアイリッシュではない。聞いていて、楽しいけれど。

17. Skylark / Humours of Tulla / Lucy Campbell's ( Culann's Hounds)

リールのセット。最初の曲では、フィドルの半音使いが印象的。曲が変わると、イーリアンパイプが加わる。お馴染みの “Lucy Campbell’s” の最後に、三連譜を入れ込む奏法がかなり格好良く、やってみたい。全体的には、かなりモダンなアレンジで、ルナサに近い感じがする。

The Bachelor Party ― 2013/02/10 20:29

明日、アイリッシュ・セッションの本番があるため、ここ数日、必死に練習し続けている。おかげで手が痛い。

この週末は、徹底的に練習に集中するはずが、リチャード3世ドキュメンタリーなど公開されるという、嬉しい妨害も入る。

ともあれ、まともな記事を書く余裕無し。

特に集中的に練習しているのが、このリールのセット。

以前にも記事にしたが、映画「シャーロック・ホームズ」の二作目で聞いて、格好良いと思っていた曲。

前半は、"The Congress Reel" という有名な曲だが、後半の曲名は誰に聞いても未だに分からない。自分では勝手に、"The Bachelor Party" と呼んでいる。映画のシーンが、ワトソンのバチェラー・パーティだったから。

とりあえず目指すテンポまで引っ張り上げることは出来た。レッスンの過程で、奏法なども格好良い方へ変えるなど、練習の出来としては満足している。

本番がうまく行くかどうかは、また別問題。私は本番に弱い。ほかにも数曲、ジグやリールの課題があったので、明日は忙しくなりそう。

この週末は、徹底的に練習に集中するはずが、リチャード3世ドキュメンタリーなど公開されるという、嬉しい妨害も入る。

ともあれ、まともな記事を書く余裕無し。

特に集中的に練習しているのが、このリールのセット。

以前にも記事にしたが、映画「シャーロック・ホームズ」の二作目で聞いて、格好良いと思っていた曲。

前半は、"The Congress Reel" という有名な曲だが、後半の曲名は誰に聞いても未だに分からない。自分では勝手に、"The Bachelor Party" と呼んでいる。映画のシーンが、ワトソンのバチェラー・パーティだったから。

とりあえず目指すテンポまで引っ張り上げることは出来た。レッスンの過程で、奏法なども格好良い方へ変えるなど、練習の出来としては満足している。

本番がうまく行くかどうかは、また別問題。私は本番に弱い。ほかにも数曲、ジグやリールの課題があったので、明日は忙しくなりそう。

Rock's New Glimmer Twins ― 2013/02/03 21:56

======!!告知!!==========

2月5日(火)21時から WOWOWライブにて放映

ミュージックスタイルWORLD ザ・チーフタンズ結成50周年記念ライブ

私も見に行った、去年11月オーチャードホールでのライブ映像。一応、演奏そのものはノーカットとの情報。レディ・チーフタンズもしっかり放映されて欲しい。お見逃し無く。

==============================

2月1日に、マイク・キャンベルが63歳のお誕生日を迎えた。おめでとうございます!

最近、ますます自由に、活発にご活躍のご様子。自慢のギターコレクションを解説付きで紹介してくれたり、独自のライブを開いたり、ファンをスタジオにご招待したり、それをとても楽しそうにやっている姿がとても素敵だ。

独自の活動も素晴らしいが、やはりマイクがトムさんの相棒であるという確固たる事実があり、その安心感がマイクの活動の充実感を支えているのではないだろうか。よそで楽しくやっていても、いざトムさんが何かしますとなったら、ちゃんと隣りに居てくれるマイク。なんだか二人が羨ましい。

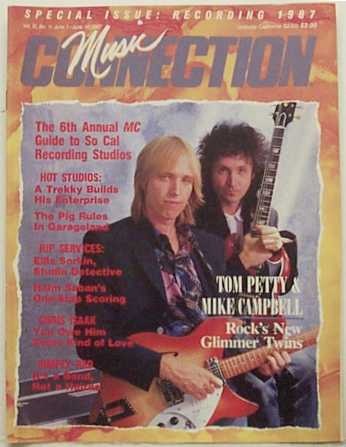

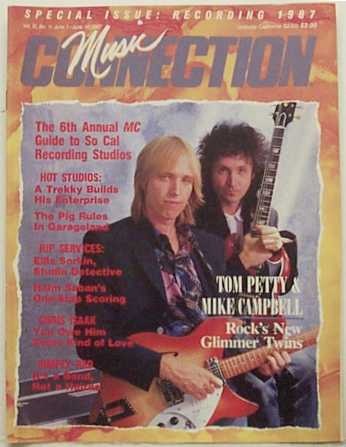

そんなベスト・パートナー、メイツなトムさんとマイク。1987年の雑誌,Music Connectionで、こんな表紙になっていた。

若い。お二人揃って若い。この頃の容姿が一番好きかも知れない。

キャプションには、 "Rock's New Glimmer Twins" とある。「グリマー・ツインズ」とは、ザ・ローリング・ストーンズのミック・ジャガーと、キース・リチャーズのこと。

確かに、ミックとキースは、トムさんとマイクによく似ている。先輩達の方がよほどメチャクチャでやんちゃで大喧嘩満載のコンビだが、その一方で、絶対に離れようとしない、ソングライティング・パートナーでもある、二人が居ないとバンドが成り立たない、仕事にならない…そういう関係性ではそっくりだ。若い(比較の問題)二人は、いくらか大人しいし、60年代流の無茶もしなければ、非難合戦もしない。ファンとしては、安心感がある。

この1987年のキャプションは、なかなか良い表現をしている。

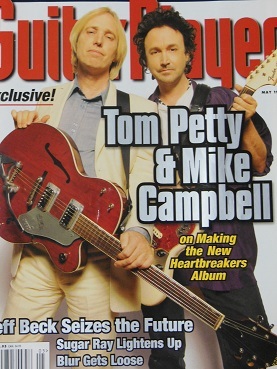

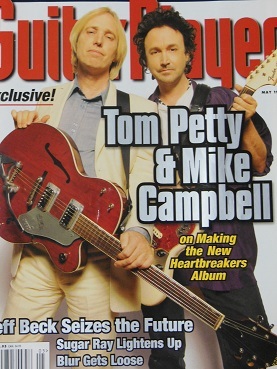

1999年には、Guitar Playerでこんな表紙になっている。

トムさんは調子が優れない頃だが、私はこの頃のお二人もかなり好き。[Echo]という暗いアルバムが好きなせいもあるが、かなりキツイ状況にあったトムさんを、しっかりマイクがフォローしてくれていたことがよく分かるような気がして、好きなのだ。

そして、2006年。ハートブレイカーズのデビュー30周年には、こうなった。

この7年で、一体この二人に何が起きたのかと思わせる表紙だが…仲の良さは相変わらずとも思わせる。この雑誌の表紙にはもうひとバージョンあって、二人で頭をつきあわせているどアップ写真なのだが、私はこちらのほうが好きだ。

これからも、末永く、良いコンビでいてください。くれぐれも、椰子の木から落ちたり、変な暴露本など出さないように。…出さないな。

2月5日(火)21時から WOWOWライブにて放映

ミュージックスタイルWORLD ザ・チーフタンズ結成50周年記念ライブ

私も見に行った、去年11月オーチャードホールでのライブ映像。一応、演奏そのものはノーカットとの情報。レディ・チーフタンズもしっかり放映されて欲しい。お見逃し無く。

==============================

2月1日に、マイク・キャンベルが63歳のお誕生日を迎えた。おめでとうございます!

最近、ますます自由に、活発にご活躍のご様子。自慢のギターコレクションを解説付きで紹介してくれたり、独自のライブを開いたり、ファンをスタジオにご招待したり、それをとても楽しそうにやっている姿がとても素敵だ。

独自の活動も素晴らしいが、やはりマイクがトムさんの相棒であるという確固たる事実があり、その安心感がマイクの活動の充実感を支えているのではないだろうか。よそで楽しくやっていても、いざトムさんが何かしますとなったら、ちゃんと隣りに居てくれるマイク。なんだか二人が羨ましい。

そんなベスト・パートナー、メイツなトムさんとマイク。1987年の雑誌,Music Connectionで、こんな表紙になっていた。

若い。お二人揃って若い。この頃の容姿が一番好きかも知れない。

キャプションには、 "Rock's New Glimmer Twins" とある。「グリマー・ツインズ」とは、ザ・ローリング・ストーンズのミック・ジャガーと、キース・リチャーズのこと。

確かに、ミックとキースは、トムさんとマイクによく似ている。先輩達の方がよほどメチャクチャでやんちゃで大喧嘩満載のコンビだが、その一方で、絶対に離れようとしない、ソングライティング・パートナーでもある、二人が居ないとバンドが成り立たない、仕事にならない…そういう関係性ではそっくりだ。若い(比較の問題)二人は、いくらか大人しいし、60年代流の無茶もしなければ、非難合戦もしない。ファンとしては、安心感がある。

この1987年のキャプションは、なかなか良い表現をしている。

1999年には、Guitar Playerでこんな表紙になっている。

トムさんは調子が優れない頃だが、私はこの頃のお二人もかなり好き。[Echo]という暗いアルバムが好きなせいもあるが、かなりキツイ状況にあったトムさんを、しっかりマイクがフォローしてくれていたことがよく分かるような気がして、好きなのだ。

そして、2006年。ハートブレイカーズのデビュー30周年には、こうなった。

この7年で、一体この二人に何が起きたのかと思わせる表紙だが…仲の良さは相変わらずとも思わせる。この雑誌の表紙にはもうひとバージョンあって、二人で頭をつきあわせているどアップ写真なのだが、私はこちらのほうが好きだ。

これからも、末永く、良いコンビでいてください。くれぐれも、椰子の木から落ちたり、変な暴露本など出さないように。…出さないな。

最近のコメント