When Prince Met Tom Petty ― 2018/01/27 22:33

「俺の二大スターは、デイヴィッド・ボウイと、プリンス」 ― と、いう同僚がいる。彼にとって、去年はショッキングなことが立て続けに起こったわけだ。

プリンスが亡くなってから少しして、彼が私にふと話しかけてきた。

「トム・ペティって……」

ああ、あれを見たなと悟った。

2004年、ジョージのロックンロール・ホール・オブ・フェイム授賞式。"While My Guitar Gently Weeps" ―

プリンスのファンとしてこれを見て初めて、まともにトム・ペティを認識したというわけだ。

何度見ても凄い。この曲に関して、クラプトンとジョージ以外のソロ奏者としては、プリンスが一番だろう。トムさんとジェフ・リン、プリンスがもの凄い存在感を発揮しているが、さらに贅沢なことに、スティーヴ・ウィンウッドとジム・キャパルディ,そして二人のハートブレイカーまで揃っている。特にウィンウッドのオルガンがふるっている。この曲はギターだけではなく、オルガンも非常に重要なサウンド・ファクターなだけに、最高の布陣だ。

ダニーもこういう豪華な場には慣れているだろうが、プリンスのファンだけに、とりわけ楽しそう。プリンスのソロが始まろうとするときに、彼の顔を見て顔一杯に笑うダニー。そしてプリンスが観客席へ倒れ込むのを圧倒されたような顔で見て、おそらくジェフ・リンに向かって「あれ、見てよ!」という表情をしている。

プリンスのギター・ソロもさることながら、私はこの演奏に関して、トム・ペティのヴォーカルも抜群だと思っている。これまた、ジョージっぽい憂いを帯びた、でも自信に溢れたヴォーカル。プリンスがソロを弾いている間にも、"Look at you all..." と歌っているのが最高にエレガントで、格好良い。

例の同僚は、実は去年10月3日の早朝、私の次にオフィスに入ってきた人だった。思わず呼び止め、トム・ペティの悲しいニュース(この時点では情報が混乱していた)を話さずにはいられなかった。

そして先日、その死因の公式発表があり、それがプリンスと同じであったことを話すと、「そう!俺も見ました!」との返事。

「記事で読んだんですけど、トム・ペティが、プリンスが亡くなる数日前に電話しようと思ったって言うんですよね…」

この話は初耳だったので、確認してみると、たしかにあった。トムさんがプリンスの死を受けて、Times紙に語っているのだ。

When Prince Met Tom Petty for ‘While My Guitar Gently Weeps'

"I almost told myself I was going to call him and just see how he was," he mused. "I’m starting to think you should just act on those things all the time."

「ぼくは、彼(プリンス)に、元気か、って電話しようかなと思っていたんだ。」彼(ペティ)は思いにふけった。「それからは、やろうと思ったことは、すぐにやろうって考えるようになったよ。」

賢者の言葉だ。

プリンスが亡くなってから少しして、彼が私にふと話しかけてきた。

「トム・ペティって……」

ああ、あれを見たなと悟った。

2004年、ジョージのロックンロール・ホール・オブ・フェイム授賞式。"While My Guitar Gently Weeps" ―

プリンスのファンとしてこれを見て初めて、まともにトム・ペティを認識したというわけだ。

何度見ても凄い。この曲に関して、クラプトンとジョージ以外のソロ奏者としては、プリンスが一番だろう。トムさんとジェフ・リン、プリンスがもの凄い存在感を発揮しているが、さらに贅沢なことに、スティーヴ・ウィンウッドとジム・キャパルディ,そして二人のハートブレイカーまで揃っている。特にウィンウッドのオルガンがふるっている。この曲はギターだけではなく、オルガンも非常に重要なサウンド・ファクターなだけに、最高の布陣だ。

ダニーもこういう豪華な場には慣れているだろうが、プリンスのファンだけに、とりわけ楽しそう。プリンスのソロが始まろうとするときに、彼の顔を見て顔一杯に笑うダニー。そしてプリンスが観客席へ倒れ込むのを圧倒されたような顔で見て、おそらくジェフ・リンに向かって「あれ、見てよ!」という表情をしている。

プリンスのギター・ソロもさることながら、私はこの演奏に関して、トム・ペティのヴォーカルも抜群だと思っている。これまた、ジョージっぽい憂いを帯びた、でも自信に溢れたヴォーカル。プリンスがソロを弾いている間にも、"Look at you all..." と歌っているのが最高にエレガントで、格好良い。

例の同僚は、実は去年10月3日の早朝、私の次にオフィスに入ってきた人だった。思わず呼び止め、トム・ペティの悲しいニュース(この時点では情報が混乱していた)を話さずにはいられなかった。

そして先日、その死因の公式発表があり、それがプリンスと同じであったことを話すと、「そう!俺も見ました!」との返事。

「記事で読んだんですけど、トム・ペティが、プリンスが亡くなる数日前に電話しようと思ったって言うんですよね…」

この話は初耳だったので、確認してみると、たしかにあった。トムさんがプリンスの死を受けて、Times紙に語っているのだ。

When Prince Met Tom Petty for ‘While My Guitar Gently Weeps'

"I almost told myself I was going to call him and just see how he was," he mused. "I’m starting to think you should just act on those things all the time."

「ぼくは、彼(プリンス)に、元気か、って電話しようかなと思っていたんだ。」彼(ペティ)は思いにふけった。「それからは、やろうと思ったことは、すぐにやろうって考えるようになったよ。」

賢者の言葉だ。

Pain no more ― 2018/01/23 21:15

先週半ばから、病気に伏してしまった。大した話ではなく、はやりの流感にかかっただけではあるが、快復したばかりで体力がない。昨日も、どうしても参加したいトム・ペティ関連のイベントがあったのだが、欠席せざるを得なかった。

私の場合、問題だったのは流感そのものよりも、その後だった。処方された薬はごく一般的なものだったが、その一つがアレルギー反応を起こし、体中が真っ赤に腫れ上がったのだ。これには参った。数日でおさまりはしたが、今後はその薬を避けなければならない。

そんな時期に、トム・ペティの死因に関する公式声明が出た。丁寧な翻訳をしてくれた、Heartbreaker's Japan Party さんに感謝。

Passed away due to an accidental drug overdose as a result of taking a variety of medications.

複数の薬物の偶発的な過剰摂取による死 ―

「オピオイド危機」と呼ばれる、鎮痛薬の多用が引き起こす問題が、アメリカでは深刻化しているという話を聞いたことはある。そういえば、あれやこれやの有名人が亡くなった時も、この手の薬のことが話題にのぼっていたような気がする。

トム・ペティという、心から愛して止まない人をこれで失って、はじめてその重大さを思い知らされた。

社会問題に関しては、まずおいておく。

とても悲しかったのが、トム・ペティがとても多くの痛みに耐えていたという事実だ。なんて辛いことだろう。なんて心の痛むことだろう。

トムさん、ごめん。

いつも、いつも求めてばかりいて。

新曲も、新譜も聴きたい、ライブも見たい、ツアーもしてほしい。あなたが必死に痛みに耐えていたときに、ずっとあなたの才能と寛容さに甘えていたんだ。ほんとうに、ほんとうにごめん。

「ファンが一人でもいれば、やり続けるさ」 ― あなたはいつかそう言っていた。そのままを実行していたトムさん。肺や喉が痛くても、膝が痛くても、股関節を骨折するまで、トムさんはステージに立ち、ギターを弾き、観客たちを全力で楽しませ、幸せにしてくれていた。

あなたはプロ中のプロであり、ロックンローラーとしての ― そしてきっと、人間としての誇りだ。

きっとあなたは笑って許すだろう。自分が愛していたことを、全力でやるためなら、どんな痛みにも耐えると、きっと言っただろう。

でも、いまだけは言わせて欲しい。ほんとうにごめん。そしてありがとう。心から、ありがとう。もう痛みに耐えることなく、静かに休んで。

トム・ペティに安らいで欲しいのに、トム・ペティの曲というのもおかしな話だが、どうしてもこの曲しか浮かばない。

私の場合、問題だったのは流感そのものよりも、その後だった。処方された薬はごく一般的なものだったが、その一つがアレルギー反応を起こし、体中が真っ赤に腫れ上がったのだ。これには参った。数日でおさまりはしたが、今後はその薬を避けなければならない。

そんな時期に、トム・ペティの死因に関する公式声明が出た。丁寧な翻訳をしてくれた、Heartbreaker's Japan Party さんに感謝。

Passed away due to an accidental drug overdose as a result of taking a variety of medications.

複数の薬物の偶発的な過剰摂取による死 ―

「オピオイド危機」と呼ばれる、鎮痛薬の多用が引き起こす問題が、アメリカでは深刻化しているという話を聞いたことはある。そういえば、あれやこれやの有名人が亡くなった時も、この手の薬のことが話題にのぼっていたような気がする。

トム・ペティという、心から愛して止まない人をこれで失って、はじめてその重大さを思い知らされた。

社会問題に関しては、まずおいておく。

とても悲しかったのが、トム・ペティがとても多くの痛みに耐えていたという事実だ。なんて辛いことだろう。なんて心の痛むことだろう。

トムさん、ごめん。

いつも、いつも求めてばかりいて。

新曲も、新譜も聴きたい、ライブも見たい、ツアーもしてほしい。あなたが必死に痛みに耐えていたときに、ずっとあなたの才能と寛容さに甘えていたんだ。ほんとうに、ほんとうにごめん。

「ファンが一人でもいれば、やり続けるさ」 ― あなたはいつかそう言っていた。そのままを実行していたトムさん。肺や喉が痛くても、膝が痛くても、股関節を骨折するまで、トムさんはステージに立ち、ギターを弾き、観客たちを全力で楽しませ、幸せにしてくれていた。

あなたはプロ中のプロであり、ロックンローラーとしての ― そしてきっと、人間としての誇りだ。

きっとあなたは笑って許すだろう。自分が愛していたことを、全力でやるためなら、どんな痛みにも耐えると、きっと言っただろう。

でも、いまだけは言わせて欲しい。ほんとうにごめん。そしてありがとう。心から、ありがとう。もう痛みに耐えることなく、静かに休んで。

トム・ペティに安らいで欲しいのに、トム・ペティの曲というのもおかしな話だが、どうしてもこの曲しか浮かばない。

Hard Rock Cafe Ueno-eki Tokyo ― 2018/01/14 20:50

新年会ということで、上野駅のハードロック・カフェに行った。ここに来るのは、何年ぶりだろう。

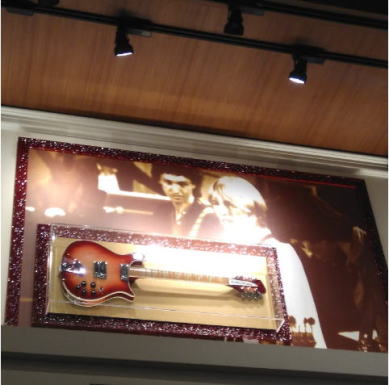

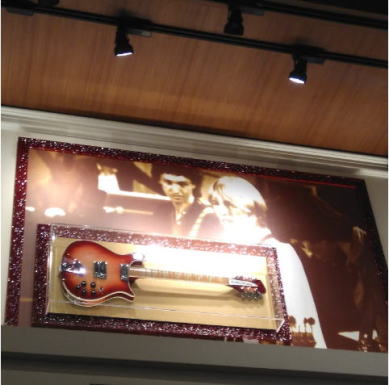

前回きたときは、トム・ペティのギター ― [Long After Dark] のテレキャスターっぽい黄色いギターが展示されていた。

今回驚いたのは、ギターが替わっていたこと。何かは良く分からないが、とにかくファイヤーグローのリッケンバッカーになっていた。

一緒に飾られている写真がいい。

さて席につけば、HRCお馴染みのヘヴィな食事や飲み物をとりながら、流れるミュージック・ビデオにあれやこれやと言いながら過ごすのが、常である。

普通、TP&HBなんて流れることはまずないのだが、今回は関連ビデオが四つも流れた。

まず、"The Last DJ"。

この時点では、なんという偶然!と、純粋に喜んでいた。

"The Last DJ" のビデオは、萩原健太さん曰く、ハートブレイカーズでウィルベリーズのあの雰囲気を再現している、トム・ペティにとっての理想型なのだという。確かにそうだし、そういうバンドのまま終焉を迎えたと思うと、感慨深い。

さて、しばらくして流れたのが、なんと "Handle with Care"。これはさすがに、他の席からも、「おっ、ジョージ!」という声が聞こえた。

「こうなると、次に何を流すのか、ハードルが高くなるね」などと話していたら、直後にこう来た。

ここまで来て分かったのだが、予約の時に「トム・ペティのギターは今も展示されていますか?」と確認したことが、影響していたようだ。HRCがこういう気遣いをしてくれるとは知らなかった。

TP&HB関連として最後にながれたのが、"Into the Great Wide Open" ― 海賊になる前のジョニー・デップの熱演。

トム・ペティがこの世にいない、新たな年が始まったけれど。彼がそばにいるかどうかは、結局聴く側の心の問題であり、つまりは、彼の音楽と存在は、いつもファンと共にあるのだ。そういう気持ちを新たにする、新年会だった。

前回きたときは、トム・ペティのギター ― [Long After Dark] のテレキャスターっぽい黄色いギターが展示されていた。

今回驚いたのは、ギターが替わっていたこと。何かは良く分からないが、とにかくファイヤーグローのリッケンバッカーになっていた。

一緒に飾られている写真がいい。

さて席につけば、HRCお馴染みのヘヴィな食事や飲み物をとりながら、流れるミュージック・ビデオにあれやこれやと言いながら過ごすのが、常である。

普通、TP&HBなんて流れることはまずないのだが、今回は関連ビデオが四つも流れた。

まず、"The Last DJ"。

この時点では、なんという偶然!と、純粋に喜んでいた。

"The Last DJ" のビデオは、萩原健太さん曰く、ハートブレイカーズでウィルベリーズのあの雰囲気を再現している、トム・ペティにとっての理想型なのだという。確かにそうだし、そういうバンドのまま終焉を迎えたと思うと、感慨深い。

さて、しばらくして流れたのが、なんと "Handle with Care"。これはさすがに、他の席からも、「おっ、ジョージ!」という声が聞こえた。

「こうなると、次に何を流すのか、ハードルが高くなるね」などと話していたら、直後にこう来た。

ここまで来て分かったのだが、予約の時に「トム・ペティのギターは今も展示されていますか?」と確認したことが、影響していたようだ。HRCがこういう気遣いをしてくれるとは知らなかった。

TP&HB関連として最後にながれたのが、"Into the Great Wide Open" ― 海賊になる前のジョニー・デップの熱演。

トム・ペティがこの世にいない、新たな年が始まったけれど。彼がそばにいるかどうかは、結局聴く側の心の問題であり、つまりは、彼の音楽と存在は、いつもファンと共にあるのだ。そういう気持ちを新たにする、新年会だった。

The Lumineers / Walls ― 2017/12/29 21:59

トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズのフォロワーで、縁のある若手バンドを聴く企画(そういうことにした)。ザ・ヘッド&ザ・ハート,ザ・シェルターズと来て、最後のバンド、ザ・ルミニアーズを聴いた。

発表されているアルバムは、二つ。[The Lumineers] と、[Cleopatra]。

若手バンドとは言っても、結成されたのは2005年と Wikipedia にはある。意外と古い。

とは言え、最初のアルバムが2012年。2枚目は2016年だそうだ。

何度も繰り返し聴いたところ…ちょっと物足りないかも知れない。私の好みとしては、もう少しロックバンドサウンド的な要素が濃く欲しかった。アーシー,フォーキー過ぎて、やや大人しい。バンドの人数も少ないし、この路線で頑張っている…という感じ。

もっとドラムとベースを利かせたロックなサウンドになると、かなり好きだと思う。ザ・ヘッド&ザ・ハートに近いが、彼らほど「作り込み」が深くはない。そこが良い所でもありそうだ。

それから、もう一つ思ったのが ― どこかで聴いたことがありそうな曲が多くて、それがアップル製品のおしゃれな CM なんじゃないかということ。なんだかそういう感じ。

TP&HBのオープニング・アクトをつとめたり、トリビュート・ライブに出演したり。もちろん、ハイド・パークにも出ている。そこで、ザ・ルムニアーズによるTP&HBのカバー,"Walls"。

これを見たら、本家の方も見たくなった。

1997年。これは悶絶モノ。美しくて、渋いトムさん。演奏後の、「ジャーマン・シェパードだからドイツ語を話す」というよく分からないジョークと、エルヴィスに会った時の話も含めて。格好良すぎて、ルミニアーズが吹っ飛んだ。

発表されているアルバムは、二つ。[The Lumineers] と、[Cleopatra]。

若手バンドとは言っても、結成されたのは2005年と Wikipedia にはある。意外と古い。

とは言え、最初のアルバムが2012年。2枚目は2016年だそうだ。

何度も繰り返し聴いたところ…ちょっと物足りないかも知れない。私の好みとしては、もう少しロックバンドサウンド的な要素が濃く欲しかった。アーシー,フォーキー過ぎて、やや大人しい。バンドの人数も少ないし、この路線で頑張っている…という感じ。

もっとドラムとベースを利かせたロックなサウンドになると、かなり好きだと思う。ザ・ヘッド&ザ・ハートに近いが、彼らほど「作り込み」が深くはない。そこが良い所でもありそうだ。

それから、もう一つ思ったのが ― どこかで聴いたことがありそうな曲が多くて、それがアップル製品のおしゃれな CM なんじゃないかということ。なんだかそういう感じ。

TP&HBのオープニング・アクトをつとめたり、トリビュート・ライブに出演したり。もちろん、ハイド・パークにも出ている。そこで、ザ・ルムニアーズによるTP&HBのカバー,"Walls"。

これを見たら、本家の方も見たくなった。

1997年。これは悶絶モノ。美しくて、渋いトムさん。演奏後の、「ジャーマン・シェパードだからドイツ語を話す」というよく分からないジョークと、エルヴィスに会った時の話も含めて。格好良すぎて、ルミニアーズが吹っ飛んだ。

The Shelters ― 2017/12/25 20:23

トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズと縁のあるアーチストでありながら、すっかりそのことを知らずに聞き始めたのが、ザ・ヘッド&ザ・ハート。とても良かったので、同じく、TP&HBに縁のあるバンドを聞くことにした。

そのような訳で、ザ・シェルターズを購入。デビュー・アルバムは、2016年 [The Shelters]。

私はこのバンドをアメリカのバンドだとばかり思っていたが、UKバンドだったのか ― と思った。ほんとうに、これはUKロックの音に違いないと。

実際は、もちろんザ・シェルターズはアメリカ,LAのバンドである。

ザ・ヘッド&ザ・ハート風のアーシーな響きを想像していたのだが、実際のシェルターズは、ソリッドでエッジの利いたパンキッシュなサウンド。そしてビートルズ、キンクス、ザ・フーなどを彷彿とさせる、ワクワク感。ELOのような精緻さもある。さらに、時としてカラフルでサイケデリック。

リバーブを抑え、エレクトリック・ギターの弦に触れるその瞬間すら聞こえそうな、素晴らしい音。プロデューサーのトム・ペティ,ライアン・ウリヤーテらの手腕が存分に発揮されているのではないだろうか。

短くて、習作揃いの良いアルバムで、何度もリピートしたくなる。

動画はまず、今年のハイド・パークから。

お次は、スタジオにて。ちょっと音のバランスに難があるけど、格好良い。ハイド・パークといい、これといい、ギターのチョイスがイカしている。

トム・ペティのMusicare Award トリビュート・ライブにも出演しているし、トムさんが亡くなってから、マッドクラッチの "Scare Easy" を、これまた縁のあるタルサのチャーチ・スタジオで演奏している。

しかし、ここでは去年のペティ・フェストでの、楽しそうに "Listen to Her Heart" を演奏する様子を。しっとりも悪くないが、こういうロックンロールな弾け方が良い。

そのような訳で、ザ・シェルターズを購入。デビュー・アルバムは、2016年 [The Shelters]。

私はこのバンドをアメリカのバンドだとばかり思っていたが、UKバンドだったのか ― と思った。ほんとうに、これはUKロックの音に違いないと。

実際は、もちろんザ・シェルターズはアメリカ,LAのバンドである。

ザ・ヘッド&ザ・ハート風のアーシーな響きを想像していたのだが、実際のシェルターズは、ソリッドでエッジの利いたパンキッシュなサウンド。そしてビートルズ、キンクス、ザ・フーなどを彷彿とさせる、ワクワク感。ELOのような精緻さもある。さらに、時としてカラフルでサイケデリック。

リバーブを抑え、エレクトリック・ギターの弦に触れるその瞬間すら聞こえそうな、素晴らしい音。プロデューサーのトム・ペティ,ライアン・ウリヤーテらの手腕が存分に発揮されているのではないだろうか。

短くて、習作揃いの良いアルバムで、何度もリピートしたくなる。

動画はまず、今年のハイド・パークから。

お次は、スタジオにて。ちょっと音のバランスに難があるけど、格好良い。ハイド・パークといい、これといい、ギターのチョイスがイカしている。

トム・ペティのMusicare Award トリビュート・ライブにも出演しているし、トムさんが亡くなってから、マッドクラッチの "Scare Easy" を、これまた縁のあるタルサのチャーチ・スタジオで演奏している。

しかし、ここでは去年のペティ・フェストでの、楽しそうに "Listen to Her Heart" を演奏する様子を。しっとりも悪くないが、こういうロックンロールな弾け方が良い。

Christmas All Over Again ― 2017/12/21 21:49

クリスマスと言えば、トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズの "Christmas All Over Again" ― ポップスのクリスマス・ソングでは、これが一番好きだ。

録音版は、ジェフ・リンがサポートしており、リッケンバッカーが高く鳴り響き、TP&HBの楽曲では唯一ではないかと思われるドラム・ソロが効果的。ウィルベリー兄弟の化学が素晴らしいものを作りあげた見本だろう。

2000年には、ホワイトハウスで演奏しており、その動画も有名。

何が有名って、トムさん史上もっとも短い髪の毛。ついでにマイクも短い。トムさんはちょっと太り始めている…でも楽しそうで可愛い。

そして私のお気に入りは、トムさんとマイクが、揃いも揃ってゴージャスなリッケンバッカーを鳴らしまくること。私もプレゼントにリッケンバッカーが欲しい。弾けないけど。

この時について、「カントム」こと、[Conversations with Tom Petty] では、このように述べている。

いったい誰が、ゲインズヴィルから出てきたガキどもが、大統領の前でプレイするなんて想像した?大統領と、ファースト・レディが最前列に並んでいるんだぜ。

ぼくは数度、ホワイトハウスに行ったことがある。大統領に会って、執務室に入れてもらった。ゴキゲンだった。子供の頃はこんなことになるだなんて、想像もできないだろう。単にバンドが好きで、ギターを弾いていただけなんだから(笑)。それがノコノコと執務室に入っていくのだから。

そうしたら、アル・ゴアが言ったんだ。「大統領と、トラベリング・ウィルベリーズをやろうじゃないかと、話し合ったんですよ。」(笑)でもウィルベリーズは却下されちゃった訳で。とにもかくにも、どえらい事がやたらと起こったものだった。

この曲に関しては、ウクレレで作ったというエピソードも忘れてはならない。

ジョージがウクレレをくれて、その日の午後はつきっきりで弾き方を教えてくれたという。この世でもっとも幸運な人、トムさん。そのウクレレを真夏のフロリダに持っていき、このクリスマス・ソングを書いた。

トムさんがウクレレを弾いているところは見たことはないと思うが、きっとロックでクールなユークだったに違いない。

私には宗教心もないし、神様も信じていないけど。どんな人にも良いことがありますように。トム・ペティの魂が安らかで、しかもロックンロールでありますように。

録音版は、ジェフ・リンがサポートしており、リッケンバッカーが高く鳴り響き、TP&HBの楽曲では唯一ではないかと思われるドラム・ソロが効果的。ウィルベリー兄弟の化学が素晴らしいものを作りあげた見本だろう。

2000年には、ホワイトハウスで演奏しており、その動画も有名。

何が有名って、トムさん史上もっとも短い髪の毛。ついでにマイクも短い。トムさんはちょっと太り始めている…でも楽しそうで可愛い。

そして私のお気に入りは、トムさんとマイクが、揃いも揃ってゴージャスなリッケンバッカーを鳴らしまくること。私もプレゼントにリッケンバッカーが欲しい。弾けないけど。

この時について、「カントム」こと、[Conversations with Tom Petty] では、このように述べている。

いったい誰が、ゲインズヴィルから出てきたガキどもが、大統領の前でプレイするなんて想像した?大統領と、ファースト・レディが最前列に並んでいるんだぜ。

ぼくは数度、ホワイトハウスに行ったことがある。大統領に会って、執務室に入れてもらった。ゴキゲンだった。子供の頃はこんなことになるだなんて、想像もできないだろう。単にバンドが好きで、ギターを弾いていただけなんだから(笑)。それがノコノコと執務室に入っていくのだから。

そうしたら、アル・ゴアが言ったんだ。「大統領と、トラベリング・ウィルベリーズをやろうじゃないかと、話し合ったんですよ。」(笑)でもウィルベリーズは却下されちゃった訳で。とにもかくにも、どえらい事がやたらと起こったものだった。

この曲に関しては、ウクレレで作ったというエピソードも忘れてはならない。

ジョージがウクレレをくれて、その日の午後はつきっきりで弾き方を教えてくれたという。この世でもっとも幸運な人、トムさん。そのウクレレを真夏のフロリダに持っていき、このクリスマス・ソングを書いた。

トムさんがウクレレを弾いているところは見たことはないと思うが、きっとロックでクールなユークだったに違いない。

私には宗教心もないし、神様も信じていないけど。どんな人にも良いことがありますように。トム・ペティの魂が安らかで、しかもロックンロールでありますように。

Wheat before the Sickle ― 2017/12/17 15:51

自分で翻訳した「カントム」― Conversatins with Tom Petty を読みながら、我ながら良くできていると思っている。

ところどころ、苦労している感じも見受けられる。英語や翻訳の専門家ではないのだから仕方がない。苦笑している。

だいたいは、頑張ってなんとか翻訳しているのだが、一箇所、完全に翻訳を諦めている箇所があった。後半,part two, songs の [The Last DJ] のところだ。昨今の、大量生産された、芸能人の存在に苦言を呈して、このように続けている。

TP:だから、大きな変化が起きるか、もっとすてきな何かが出現するかして、この停滞を打ち壊してくれることを望むしかないんだ。

Q:それはあり得るでしょうか?

TP:いつだって、起こり得るだろう。つまりさ、60年代にビートルズが現れて、停滞を打ち壊しただろう。

あんなことは他に、ニルヴァーナが突然あらわれて、偽物のヘアスプレー・バンドを失業せしめた時だけだったな。(???次の日は、小麦は刈り取られる前の日だった???翻訳不能)

The only other time I've seen that happen is when Nirvana came and suddenly all those fake hairspray bands were completedly out of work. The next day. It was wheat before the sickle.

もういちど、この箇所に挑戦してみた。

当時、このわからないフレーズをそままググるということを、しなかったのだろうか。

分かったのは、"wheat before the sickle" という表現は、南北戦争,ゲティスバーグの戦いに関連するフレーズだということだ。

ゲティスバーグの3日目 ― 1863年7月3日 ― 南軍ロングストリート麾下のピケットが北軍に対して一斉攻撃を仕掛けた、いわゆる「ピケッツ・チャージ」。ジョージ・ピケット少将の名を取ってその名が付けられたが、実際にはロングストリート麾下のトリンブル少将と、ペティグルー准将の師団もこれに加わっている。そのため、「ピケット=ペティグルー=トリンブル・チャージ」とする方が正確だという人もいる。

ペティグルーの師団に、セオドア・フッドという23歳の若い軍曹がいた。有名なジョン・ベル・フッドとは遠い親戚にあたるそうだ。彼はこの戦闘で負傷し、捕虜になった。後年、自分の南北戦争での体験を語っており、「ピケッツ・チャージ」が失敗に終わった時のことを、このように表現している。

“and volleys of deadly missiles were sent into our ranks which mowed us down like wheat before the sickle.”

北軍の猛烈な砲撃は、私たちの隊をなぎ倒した。まるで刈り取られるがままの麦の穂のようだった。

「カントム」を翻訳したとき、before を時間的に「前に」だと思い込んでいたために、混乱してしまったらしい。刈り取り鎌を「目の前にした」,麦の穂という表現だったのだ。

「ニルヴァーナが登場した翌日には、偽物の作りあげられたスプレー・バンド ― 大量生産品としてのアーチスト達 ― は、もう全滅状態だった。刈り取られるままの麦の穂というわけさ。」となるだろう。

この「全滅せしめられる」という意味での、「刈り取られるがままの麦の穂 like wheat before the sickle」という言葉は、アメリカではよく知られている表現なのだろうか。とにかく、トム・ペティはこの表現を知っていたことになる。

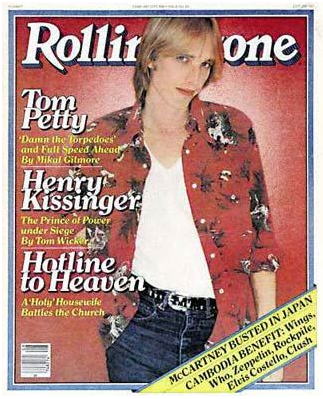

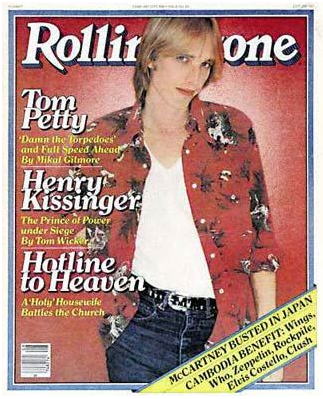

南北戦争に由来する言葉としては、トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズの3枚目のアルバム [Damn the Torpedoes] がある。これは、1864年8月のアラバマ州モービル湾攻撃において、北軍のデイヴィッド・ファラガットが放った一言、"Damn the torpedoes! Go ahead!"「機雷なんて糞くらえだ!前進せよ!」に由来している。 どんな障害にも目をくれず、前進するこの頃のハートブレイカーズの状況に合っていたのだろう。

2008年8月14日 機雷なんて糞くらえだ!

一般的なアメリカ人が、この手の言葉を普通に知っているのか、否か。トムさんが実は詳しい方なのか。歴史に興味があるようには見えないのだが。ファンの私たちは知らない、トムさんの一面なのかも知れない。

ところどころ、苦労している感じも見受けられる。英語や翻訳の専門家ではないのだから仕方がない。苦笑している。

だいたいは、頑張ってなんとか翻訳しているのだが、一箇所、完全に翻訳を諦めている箇所があった。後半,part two, songs の [The Last DJ] のところだ。昨今の、大量生産された、芸能人の存在に苦言を呈して、このように続けている。

TP:だから、大きな変化が起きるか、もっとすてきな何かが出現するかして、この停滞を打ち壊してくれることを望むしかないんだ。

Q:それはあり得るでしょうか?

TP:いつだって、起こり得るだろう。つまりさ、60年代にビートルズが現れて、停滞を打ち壊しただろう。

あんなことは他に、ニルヴァーナが突然あらわれて、偽物のヘアスプレー・バンドを失業せしめた時だけだったな。(???次の日は、小麦は刈り取られる前の日だった???翻訳不能)

The only other time I've seen that happen is when Nirvana came and suddenly all those fake hairspray bands were completedly out of work. The next day. It was wheat before the sickle.

もういちど、この箇所に挑戦してみた。

当時、このわからないフレーズをそままググるということを、しなかったのだろうか。

分かったのは、"wheat before the sickle" という表現は、南北戦争,ゲティスバーグの戦いに関連するフレーズだということだ。

ゲティスバーグの3日目 ― 1863年7月3日 ― 南軍ロングストリート麾下のピケットが北軍に対して一斉攻撃を仕掛けた、いわゆる「ピケッツ・チャージ」。ジョージ・ピケット少将の名を取ってその名が付けられたが、実際にはロングストリート麾下のトリンブル少将と、ペティグルー准将の師団もこれに加わっている。そのため、「ピケット=ペティグルー=トリンブル・チャージ」とする方が正確だという人もいる。

ペティグルーの師団に、セオドア・フッドという23歳の若い軍曹がいた。有名なジョン・ベル・フッドとは遠い親戚にあたるそうだ。彼はこの戦闘で負傷し、捕虜になった。後年、自分の南北戦争での体験を語っており、「ピケッツ・チャージ」が失敗に終わった時のことを、このように表現している。

“and volleys of deadly missiles were sent into our ranks which mowed us down like wheat before the sickle.”

北軍の猛烈な砲撃は、私たちの隊をなぎ倒した。まるで刈り取られるがままの麦の穂のようだった。

「カントム」を翻訳したとき、before を時間的に「前に」だと思い込んでいたために、混乱してしまったらしい。刈り取り鎌を「目の前にした」,麦の穂という表現だったのだ。

「ニルヴァーナが登場した翌日には、偽物の作りあげられたスプレー・バンド ― 大量生産品としてのアーチスト達 ― は、もう全滅状態だった。刈り取られるままの麦の穂というわけさ。」となるだろう。

この「全滅せしめられる」という意味での、「刈り取られるがままの麦の穂 like wheat before the sickle」という言葉は、アメリカではよく知られている表現なのだろうか。とにかく、トム・ペティはこの表現を知っていたことになる。

南北戦争に由来する言葉としては、トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズの3枚目のアルバム [Damn the Torpedoes] がある。これは、1864年8月のアラバマ州モービル湾攻撃において、北軍のデイヴィッド・ファラガットが放った一言、"Damn the torpedoes! Go ahead!"「機雷なんて糞くらえだ!前進せよ!」に由来している。 どんな障害にも目をくれず、前進するこの頃のハートブレイカーズの状況に合っていたのだろう。

2008年8月14日 機雷なんて糞くらえだ!

一般的なアメリカ人が、この手の言葉を普通に知っているのか、否か。トムさんが実は詳しい方なのか。歴史に興味があるようには見えないのだが。ファンの私たちは知らない、トムさんの一面なのかも知れない。

Conversations with Tom Petty ― 2017/12/09 21:06

トム・ペティの追悼イベントの時、ファン仲間のCさんが、別れ際に言った。

「カントム、読み直してるよ。あれにかなり救われてる。ペティ、翻訳してよ。」

Cさんの言う「ペティ」とは、2015年に発表された、ウォーレン・ザネスによる、トム・ペティの伝記だ。

私はすっかり、「カントム」 ― [Conversations with Tom Petty] (2005年)の全文を翻訳していることを忘れていた。

もちろん、完全に忘れていたわけではないが、トムさんが亡くなったあと、そのことにあまり思いが至らなかった。Cさんに言われ、改めてそうだ、あれを完訳したのだと思った。

全文は、私の書き物倉庫である、Cool Dry Place の「カントム」 に、保管してある。

改めて読んでみた。

自分が完訳したときにも、このブログの記事にしている。2011年11月6日のことだ。出版から6年目の完訳だった。

改めて読み、驚いた。意外と悪くない文章だ。もっとボロボロなのかと思ったが、そうでもない。もちろん、ところどころ直したいところはあって、完璧というわけにはいかないが、我ながら読みやすく、何と言っても内容が面白かった。

完訳したときの記事にも書いたが、トムさんの話し方が良いのだろう。とても分かりやすい話し方をする。基本的に、頭が良い人なのだ。

何と言っても、トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズの活き活きとした歩みを、様々なエピソードを交えて整然と、とらえることが出来て、飽きさせない。

全体を通して認識に新たにしたのは、トムさんが勤勉で、真面目な人だということ。それでもってロックンローラーだったのだから、希有な人材と言える。

そして、彼がミュージシャンとして生きた間に、無数の素晴らしい人々と出会ったことが印象的だった。おそらく、自分にとって、良くない悪影響を及ぼすと思われる人とは、距離を取っていたのだろう。その一方で、良い人と出会うと、瞬時にそれを感じ取り、がっちりと掴んで放さないのだ。そして、相手の方もまた、トムさんの魅力に気づき、友情を深めてゆく。そういうタイプの人だったのだと思う。

翻訳のきっかけは、ジョージに関するエピソードの多さだ。ジョージとトムさんのエピソードを紹介したくて、翻訳を始めた。トムさんが語るジョージへの気持ちの篤さが、登場するたびに伝わってくる。

そして、まるでラブレターのようだと思った。音楽への愛情、家族、友人、支えてくれる人々、ファンへの愛情、全てへのラブレターのような言葉の数々。

マイクのことなど、本当に誇らしく、愛情深く、何度も語られている。トムを失った今、マイクがこれを読んだら、どう感じるのだろうか。瞳の裏側が、カッと熱くなるような、胸が打ち震えるような ― 何とも言いようのない気持ちになるのではないだろうか。

「カントム」は今、ネット通販で、もの凄い金額になっている。日本でもアメリカでも同じ状況のようだ。Kindle版なら普通の価格で買える。しかし、やはり紙で再版してほしいものだ。

「カントム、読み直してるよ。あれにかなり救われてる。ペティ、翻訳してよ。」

Cさんの言う「ペティ」とは、2015年に発表された、ウォーレン・ザネスによる、トム・ペティの伝記だ。

私はすっかり、「カントム」 ― [Conversations with Tom Petty] (2005年)の全文を翻訳していることを忘れていた。

もちろん、完全に忘れていたわけではないが、トムさんが亡くなったあと、そのことにあまり思いが至らなかった。Cさんに言われ、改めてそうだ、あれを完訳したのだと思った。

全文は、私の書き物倉庫である、Cool Dry Place の「カントム」 に、保管してある。

改めて読んでみた。

自分が完訳したときにも、このブログの記事にしている。2011年11月6日のことだ。出版から6年目の完訳だった。

改めて読み、驚いた。意外と悪くない文章だ。もっとボロボロなのかと思ったが、そうでもない。もちろん、ところどころ直したいところはあって、完璧というわけにはいかないが、我ながら読みやすく、何と言っても内容が面白かった。

完訳したときの記事にも書いたが、トムさんの話し方が良いのだろう。とても分かりやすい話し方をする。基本的に、頭が良い人なのだ。

何と言っても、トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズの活き活きとした歩みを、様々なエピソードを交えて整然と、とらえることが出来て、飽きさせない。

全体を通して認識に新たにしたのは、トムさんが勤勉で、真面目な人だということ。それでもってロックンローラーだったのだから、希有な人材と言える。

そして、彼がミュージシャンとして生きた間に、無数の素晴らしい人々と出会ったことが印象的だった。おそらく、自分にとって、良くない悪影響を及ぼすと思われる人とは、距離を取っていたのだろう。その一方で、良い人と出会うと、瞬時にそれを感じ取り、がっちりと掴んで放さないのだ。そして、相手の方もまた、トムさんの魅力に気づき、友情を深めてゆく。そういうタイプの人だったのだと思う。

翻訳のきっかけは、ジョージに関するエピソードの多さだ。ジョージとトムさんのエピソードを紹介したくて、翻訳を始めた。トムさんが語るジョージへの気持ちの篤さが、登場するたびに伝わってくる。

そして、まるでラブレターのようだと思った。音楽への愛情、家族、友人、支えてくれる人々、ファンへの愛情、全てへのラブレターのような言葉の数々。

マイクのことなど、本当に誇らしく、愛情深く、何度も語られている。トムを失った今、マイクがこれを読んだら、どう感じるのだろうか。瞳の裏側が、カッと熱くなるような、胸が打ち震えるような ― 何とも言いようのない気持ちになるのではないだろうか。

「カントム」は今、ネット通販で、もの凄い金額になっている。日本でもアメリカでも同じ状況のようだ。Kindle版なら普通の価格で買える。しかし、やはり紙で再版してほしいものだ。

CRT 追悼トム・ペティ / レコード・ライブ ― 2017/11/24 21:42

トム・ペティの追悼イベントに、二つ続けて参加してきた。

まずは、毎年ジョージ祭りでお馴染みの、レココレ・プレゼンツ,CRT。題して、「追悼トム・ペティ。アメリカン・ボーイは永遠に」CRTでトムさんを特集するのは、初めてだとのこと。

トムさんのオリジナル・アルバムから、萩原健太さんが1曲ずつ選んで流し、CRTメンバーが語り合うという趣向。アルバムの代表曲だったり、意外な選曲だったり、どれを聴いても楽しい。

格好良いよね、最高だよね、と語り合う中、まず印象的だったのは、「トム・ペティの容姿はイケているのか?!」という話。昔、ピーター・バラカンさんが推奨したものの、「顔がね…」という理由で、ある人に却下されたのだという。そこで女子,能地さんが猛然と抗議する。

「トム・ペティ、正当派少女漫画系のイケメンじゃん!一条ゆかり先生が描くような!」

男子の多い会場、やや引く。しかし、女子は大いに頷く。

確かにジョージとか、そういう圧倒的な美形ではないが、トムさんは素敵な容姿をしていると思う。細くて、華奢で、完璧なサラサラ・ブロンドに、やや中性的な口元、シャイなグレイッシュ・ブルーの瞳。スポーツよりもアートの好きな、物静かで、でも純粋で心の強い感じ。

それこそ、能地さんの言う「ツッパってて、でもちょっと頼りなくて、守ってあげたくなる弟キャラ。お姉ちゃん達に愛される」とは、的を射ている。トムさんの容姿と、抱きしめたくなるような音楽は、本当にそういう感じ。

実際は、ジョージをはじめとする年上男子にも、トムさんは非常にモテた。

もう一つ印象的だったのは、これも能地さんが言ったのだが、「何か使命を持った人だったんだ」ということ。

少年の時、偶然とは言えエルヴィスに会ったことがあるだなんて、普通はそんな凄い経験はしない。しかも、地元の名士の息子であるベンモントが12か13歳のころに、楽器屋で声をかけているし、マイクとは19か20歳で初めて出会い、そのままずっと一緒にい続ける。この二人はロック史上に残るヴィルトゥオーソであるのに、運命的にトムさんと若い内に出会うのだ。何か使命のようなものがあったとしか思えない。

しかも、ディランに共演者として指名され、数年かけてツアーを共にしたり、音楽シーンに帰ってきた頃のジョージと出会ったり。それでいて、スターにしては大したスキャンダルも、空白期間もなく、コンスタントにロックンロールを作り続けた。

ロックンロールという音楽の歴史が、彼を必要としていたに違いない。トムさんだけではなく、ハートブレイカーズというロック・バンドを。ビートルズや、ストーンズと同じように。

その使命を終えたとき、歴史は素早くトム・ペティを召し上げてしまった。 ― 司馬遼太郎に、そういう文章がなかったっけ?

さて翌日は、[Live Anthology] を中心とした、レコードライブに参加。

なんでも、アナログ・レコードを針ではなく、レーザーで読み取り、そのまま音にするとか言う仕掛けだそうだ。

私はオーディオに殆ど興味がないし、第一に爆音主義ではない。音楽には心地よい音量というものがあり、大きければ良いとは全く思っていない。

ともあれ、トムさんの音楽をみんなで聞きましょうという企画である。楽しかった。

主催者さんは、「なんでこんな素晴らしいトム・ペティを、日本人は聴かないかな~」と悔しそうに語っていた。

これは良く言われることだ。CRTでもそういう話題に何度かなった。日本と、英米との知名度の差が大きいアーチストの代表、トム・ペティ。なぜ、彼が日本で評価されないのか?

私はどうも、この問いに関しては、「どうでも良い」と思っているようだ。

まず第一に、彼はロックミュージックの本場で超一流の大スターだから。それで十分だし、だからこそ私のところにもCDや映像作品が届くのだ。生前は評価されずに、1枚しか絵が売れなかった画家とは、訳が違う。

第二に、芸術,文化の分野で、「どうしてこれがメジャーじゃないのか?」なんてことはざらにある。私は能も雅楽も好きだが、これらは世界遺産に登録されたって、ビートルズやトム・ペティより遙かに無名だ。

商売をする人が、強力に広範囲な宣伝すれば、ある程度は有名になるだろう。一方で、日本において、それが行われなかったトム・ペティは、ロックンロールの実力だけで私や、ファン達を魅了した。死去に際しては、メジャーな媒体でも報じられたし、日本語の追悼の言葉があふれ、イベントも開催されている。素晴らしいことではないか。

べつに、悔しがることでも、何でもない。

「いまさら」なんて言葉は、音楽には不要だ。亡くなってから彼を知り、好きになったって、初来日公演から好きな人と、ファンとしての価値が、どう違うというのだろう。亡くなってからでも良い、バンドなら解散してからでも良い。素晴らしい音楽に出会えれば、それがメジャーかどうかは、それほど重要ではない。

私たち、そしてこれからのファンたちは、トム・ペティの凄さを知っている。それで目一杯、音楽としては幸せなのだ。

無用に大きな音でトム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズを聴きながら、そんな風に思った。

まずは、毎年ジョージ祭りでお馴染みの、レココレ・プレゼンツ,CRT。題して、「追悼トム・ペティ。アメリカン・ボーイは永遠に」CRTでトムさんを特集するのは、初めてだとのこと。

トムさんのオリジナル・アルバムから、萩原健太さんが1曲ずつ選んで流し、CRTメンバーが語り合うという趣向。アルバムの代表曲だったり、意外な選曲だったり、どれを聴いても楽しい。

格好良いよね、最高だよね、と語り合う中、まず印象的だったのは、「トム・ペティの容姿はイケているのか?!」という話。昔、ピーター・バラカンさんが推奨したものの、「顔がね…」という理由で、ある人に却下されたのだという。そこで女子,能地さんが猛然と抗議する。

「トム・ペティ、正当派少女漫画系のイケメンじゃん!一条ゆかり先生が描くような!」

男子の多い会場、やや引く。しかし、女子は大いに頷く。

確かにジョージとか、そういう圧倒的な美形ではないが、トムさんは素敵な容姿をしていると思う。細くて、華奢で、完璧なサラサラ・ブロンドに、やや中性的な口元、シャイなグレイッシュ・ブルーの瞳。スポーツよりもアートの好きな、物静かで、でも純粋で心の強い感じ。

それこそ、能地さんの言う「ツッパってて、でもちょっと頼りなくて、守ってあげたくなる弟キャラ。お姉ちゃん達に愛される」とは、的を射ている。トムさんの容姿と、抱きしめたくなるような音楽は、本当にそういう感じ。

実際は、ジョージをはじめとする年上男子にも、トムさんは非常にモテた。

もう一つ印象的だったのは、これも能地さんが言ったのだが、「何か使命を持った人だったんだ」ということ。

少年の時、偶然とは言えエルヴィスに会ったことがあるだなんて、普通はそんな凄い経験はしない。しかも、地元の名士の息子であるベンモントが12か13歳のころに、楽器屋で声をかけているし、マイクとは19か20歳で初めて出会い、そのままずっと一緒にい続ける。この二人はロック史上に残るヴィルトゥオーソであるのに、運命的にトムさんと若い内に出会うのだ。何か使命のようなものがあったとしか思えない。

しかも、ディランに共演者として指名され、数年かけてツアーを共にしたり、音楽シーンに帰ってきた頃のジョージと出会ったり。それでいて、スターにしては大したスキャンダルも、空白期間もなく、コンスタントにロックンロールを作り続けた。

ロックンロールという音楽の歴史が、彼を必要としていたに違いない。トムさんだけではなく、ハートブレイカーズというロック・バンドを。ビートルズや、ストーンズと同じように。

その使命を終えたとき、歴史は素早くトム・ペティを召し上げてしまった。 ― 司馬遼太郎に、そういう文章がなかったっけ?

さて翌日は、[Live Anthology] を中心とした、レコードライブに参加。

なんでも、アナログ・レコードを針ではなく、レーザーで読み取り、そのまま音にするとか言う仕掛けだそうだ。

私はオーディオに殆ど興味がないし、第一に爆音主義ではない。音楽には心地よい音量というものがあり、大きければ良いとは全く思っていない。

ともあれ、トムさんの音楽をみんなで聞きましょうという企画である。楽しかった。

主催者さんは、「なんでこんな素晴らしいトム・ペティを、日本人は聴かないかな~」と悔しそうに語っていた。

これは良く言われることだ。CRTでもそういう話題に何度かなった。日本と、英米との知名度の差が大きいアーチストの代表、トム・ペティ。なぜ、彼が日本で評価されないのか?

私はどうも、この問いに関しては、「どうでも良い」と思っているようだ。

まず第一に、彼はロックミュージックの本場で超一流の大スターだから。それで十分だし、だからこそ私のところにもCDや映像作品が届くのだ。生前は評価されずに、1枚しか絵が売れなかった画家とは、訳が違う。

第二に、芸術,文化の分野で、「どうしてこれがメジャーじゃないのか?」なんてことはざらにある。私は能も雅楽も好きだが、これらは世界遺産に登録されたって、ビートルズやトム・ペティより遙かに無名だ。

商売をする人が、強力に広範囲な宣伝すれば、ある程度は有名になるだろう。一方で、日本において、それが行われなかったトム・ペティは、ロックンロールの実力だけで私や、ファン達を魅了した。死去に際しては、メジャーな媒体でも報じられたし、日本語の追悼の言葉があふれ、イベントも開催されている。素晴らしいことではないか。

べつに、悔しがることでも、何でもない。

「いまさら」なんて言葉は、音楽には不要だ。亡くなってから彼を知り、好きになったって、初来日公演から好きな人と、ファンとしての価値が、どう違うというのだろう。亡くなってからでも良い、バンドなら解散してからでも良い。素晴らしい音楽に出会えれば、それがメジャーかどうかは、それほど重要ではない。

私たち、そしてこれからのファンたちは、トム・ペティの凄さを知っている。それで目一杯、音楽としては幸せなのだ。

無用に大きな音でトム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズを聴きながら、そんな風に思った。

レコード・コレクターズ 2017年12月号 ― 2017/11/17 20:25

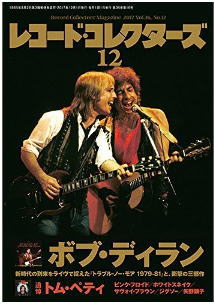

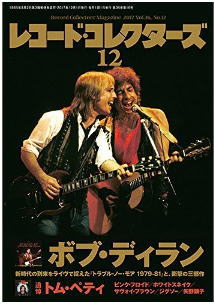

もはや、「キミはもう見たか?!」状態の、レココレ。第二特集が、トム・ペティの追悼記事である。

私も購入。レココレを買うのは何年ぶりだろうか。もしかしたら、ウィルベリーズ・リイシューの時以来かも知れない。

私は音楽好きな割に音楽雑誌を買わない。音楽を「読む」という習慣がないし、モノを増やしたくない。そして、私は音楽好きではあっても、コレクターではない。

しかし、今回はさすがに購入必至だ。内容も素晴らしい。

買ってみて驚いた。これほど紙数を割いているとは思っていなかったのだ。こんなにたっぷり載せてくれて、とても嬉しい。

ヒストリーはトム・ペティのキャリアを簡潔、かつ的確な表現で書いていて、とても読み応えがある。

ディスコグラフィーも、さすがはレココレという充実ぶりではないだろうか。

第一特集であるディランのゴスペル時代の解説も、面白かった。ファンとしては「何だったんだ」というボンヤリとした時代が、一定の形になって掴めるようになっている。

今回の2017年12月号で、もっとも重要な点は、結局、表紙ではないだろうか。1986年。ボブ・ディランと、トム・ペティの、信じられないほど素晴らしい共演。べつにワン・マイクにする利点はないだろうに。でもワン・マイクに憧れる永遠のロック少年たち。

この二人がロックバンドとしてツアーをしていたという、およそ現実離れしているような、でも本当に起きた出来事。素晴らしい出来事というものは、起きるものなのだ。

急に思い出したことがある。

私はピアス・ホールを両耳にあけて、外出時には必ずピアスをする。忘れて外出しようものなら、外出先でピアスを購入する。予備のピアスも常備している。

ピアスのきっかけは、このTP&HBとの共演時の、ディラン様のピアスが格好良かったから。男性に憧れて、あけたのだ。今でも、すごく格好良いと思っている。

ピアスを揺らし、ニヤニヤしながら、金髪くんはどこだと見回すディラン。そして飛び込んでくるトムさん。最高に輝いている。

私も購入。レココレを買うのは何年ぶりだろうか。もしかしたら、ウィルベリーズ・リイシューの時以来かも知れない。

私は音楽好きな割に音楽雑誌を買わない。音楽を「読む」という習慣がないし、モノを増やしたくない。そして、私は音楽好きではあっても、コレクターではない。

しかし、今回はさすがに購入必至だ。内容も素晴らしい。

買ってみて驚いた。これほど紙数を割いているとは思っていなかったのだ。こんなにたっぷり載せてくれて、とても嬉しい。

ヒストリーはトム・ペティのキャリアを簡潔、かつ的確な表現で書いていて、とても読み応えがある。

ディスコグラフィーも、さすがはレココレという充実ぶりではないだろうか。

第一特集であるディランのゴスペル時代の解説も、面白かった。ファンとしては「何だったんだ」というボンヤリとした時代が、一定の形になって掴めるようになっている。

今回の2017年12月号で、もっとも重要な点は、結局、表紙ではないだろうか。1986年。ボブ・ディランと、トム・ペティの、信じられないほど素晴らしい共演。べつにワン・マイクにする利点はないだろうに。でもワン・マイクに憧れる永遠のロック少年たち。

この二人がロックバンドとしてツアーをしていたという、およそ現実離れしているような、でも本当に起きた出来事。素晴らしい出来事というものは、起きるものなのだ。

急に思い出したことがある。

私はピアス・ホールを両耳にあけて、外出時には必ずピアスをする。忘れて外出しようものなら、外出先でピアスを購入する。予備のピアスも常備している。

ピアスのきっかけは、このTP&HBとの共演時の、ディラン様のピアスが格好良かったから。男性に憧れて、あけたのだ。今でも、すごく格好良いと思っている。

ピアスを揺らし、ニヤニヤしながら、金髪くんはどこだと見回すディラン。そして飛び込んでくるトムさん。最高に輝いている。

最近のコメント