The 50th anniversary of Sweetheart of the Rodeo ― 2018/08/04 21:02

ロジャー・マッグインとクリス・ヒルマンが、ザ・バーズのアルバム [Sweetheart of the Rodeo] の発売50周年のツアーを先月開始。そして9月,10月にさらに三回ライブを行う。

まず、[Sweetheart of the Rodeo] の確認。

1968年8月30日発売、ザ・バーズの6枚目のアルバム。一時期バンドに在籍したグラム・パーソンズの影響もあり、カントリー色が強い ― と、言うよりは「カントリー・ロック」そのもの。

ちなみに、「俺たち『ロデオの恋人』、何枚持ってる?!」という台詞でも有名(?)往年の名盤が、手を替え品を替え、何度もリイシューされて、ファンは何枚も買わされるという話。

ちなみに、私はカントリーが好きではないので、『ロデオの恋人』は一枚しか持っていない…

7月24日,25日のセットリストをチェックすると、痛感させられた。これ、見に行った方が良かったかも知れない。9月、10月もあるので、行ける方はぜひ。

アンコールは四曲 ―

So You Want to Be a Rock 'n' Roll Star

American Girl

Runnin' Down A Dream

Turn! Turn! Turn!

これは、会場にいたら言葉を失っただろう。マッグインとヒルマンが、亡きトム・ペティに捧げる締めくくり。

トム・ペティがいなかったら、ザ・バーズはきっと現在あるような評価を受けていなかっただろう。この金髪の美しい「青年」が、60年代の伝説はビートルズとボブ・ディランだけではないことを、世界に知らしめたのだ。

マッグインもヒルマンも、この「バーズ崇拝者」と音楽を作り、友情を育んだ。こんな後輩,弟.フォロワーを持って、二人は幸せだっただろう。そして、そのトムが突然、先に世を去ってしまうなどとは、想像だにしなかっただろう。

だからこそ、二人のライブの締めくくりは、トム・ペティの功績と想い出に捧げる曲目になっているに違いない。

たまらないのは、7月24日 LA 公演の "American Girl" に、マイク・キャンベルが参加していることだ。

このトム・ペティという「音楽」の片割れ ― 半身とも言うべきマイクの存在は、人が負うべき宿命を象徴しているかのようだ。人生の殆どを共に過ごし、パートナーであり、親友である、愛するトム・ペティを失っても、この世にいるマイクは、こうして生きなければならない。生きて、音楽を奏で続けている。

最初は遠慮気味だったマイクが、エンディングでマッグインの「さぁ、弾いて!」という視線に促されて、TP&HBのオリジナルと同じようにギターソロを奏でる。

泣いてしまった。

Oh yeah, all right

Take it easy baby

Make it last all night ―

まず、[Sweetheart of the Rodeo] の確認。

1968年8月30日発売、ザ・バーズの6枚目のアルバム。一時期バンドに在籍したグラム・パーソンズの影響もあり、カントリー色が強い ― と、言うよりは「カントリー・ロック」そのもの。

ちなみに、「俺たち『ロデオの恋人』、何枚持ってる?!」という台詞でも有名(?)往年の名盤が、手を替え品を替え、何度もリイシューされて、ファンは何枚も買わされるという話。

ちなみに、私はカントリーが好きではないので、『ロデオの恋人』は一枚しか持っていない…

7月24日,25日のセットリストをチェックすると、痛感させられた。これ、見に行った方が良かったかも知れない。9月、10月もあるので、行ける方はぜひ。

アンコールは四曲 ―

So You Want to Be a Rock 'n' Roll Star

American Girl

Runnin' Down A Dream

Turn! Turn! Turn!

これは、会場にいたら言葉を失っただろう。マッグインとヒルマンが、亡きトム・ペティに捧げる締めくくり。

トム・ペティがいなかったら、ザ・バーズはきっと現在あるような評価を受けていなかっただろう。この金髪の美しい「青年」が、60年代の伝説はビートルズとボブ・ディランだけではないことを、世界に知らしめたのだ。

マッグインもヒルマンも、この「バーズ崇拝者」と音楽を作り、友情を育んだ。こんな後輩,弟.フォロワーを持って、二人は幸せだっただろう。そして、そのトムが突然、先に世を去ってしまうなどとは、想像だにしなかっただろう。

だからこそ、二人のライブの締めくくりは、トム・ペティの功績と想い出に捧げる曲目になっているに違いない。

たまらないのは、7月24日 LA 公演の "American Girl" に、マイク・キャンベルが参加していることだ。

このトム・ペティという「音楽」の片割れ ― 半身とも言うべきマイクの存在は、人が負うべき宿命を象徴しているかのようだ。人生の殆どを共に過ごし、パートナーであり、親友である、愛するトム・ペティを失っても、この世にいるマイクは、こうして生きなければならない。生きて、音楽を奏で続けている。

最初は遠慮気味だったマイクが、エンディングでマッグインの「さぁ、弾いて!」という視線に促されて、TP&HBのオリジナルと同じようにギターソロを奏でる。

泣いてしまった。

Oh yeah, all right

Take it easy baby

Make it last all night ―

Tom Petty's SG and Top Hat ― 2018/07/31 21:12

トム・ペティのギターと、帽子がオークションにかけられる。

1965年ギブスンSGと、トラヴェリング・ウィルベリーズでお馴染みのトップ・ハット!

さぁ、今すぐに入札!21時現在187,500ドル!

Tom Petty Stage Played 1965 Gibson SG Cherry Electric Guitar and Hat Worn on Stage and in Traveling Wilburys Music Videos.

私は「シルク・ハット」よりは、「トップ・ハット」という言いかたの方が好きだ。

両方いいなぁ…これはイイ!SGは、ディラン様とのツアー中にも使っていたし、サイン入り。ウィルベリーズ・ハットは、トムさんの衣装の中でも出色のアイテムではないだろうか。

とりあえず、"Handle with Care" を見ておけば幸せ。

ううむ、トップ・ハットとセットで、レザー・ジャケットも欲しい!あとピアスも欲しい。

ウィルベリーズの衣装は、私物なのだろうか?特にコーディネート無しで、こういう取り合わせになったのだろうか?

ウィルベリーズは何もかもが素敵だが、衣装まで素敵。さて、ギターとトップ・ハットは何処へ行くやら。

1965年ギブスンSGと、トラヴェリング・ウィルベリーズでお馴染みのトップ・ハット!

さぁ、今すぐに入札!21時現在187,500ドル!

Tom Petty Stage Played 1965 Gibson SG Cherry Electric Guitar and Hat Worn on Stage and in Traveling Wilburys Music Videos.

私は「シルク・ハット」よりは、「トップ・ハット」という言いかたの方が好きだ。

両方いいなぁ…これはイイ!SGは、ディラン様とのツアー中にも使っていたし、サイン入り。ウィルベリーズ・ハットは、トムさんの衣装の中でも出色のアイテムではないだろうか。

とりあえず、"Handle with Care" を見ておけば幸せ。

ううむ、トップ・ハットとセットで、レザー・ジャケットも欲しい!あとピアスも欲しい。

ウィルベリーズの衣装は、私物なのだろうか?特にコーディネート無しで、こういう取り合わせになったのだろうか?

ウィルベリーズは何もかもが素敵だが、衣装まで素敵。さて、ギターとトップ・ハットは何処へ行くやら。

Tom Petty Fan Video Submission ― 2018/07/27 22:55

トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズの公式ホームページの告知によると、トム・ペティと、彼とファンたちの40年にわたる深い関係に敬意を表して、スペシャル・ミュージック・ビデオを作るという。

ついては、ファンたちに、トム,バンドとのお気に入りの瞬間をシェアしてほしいとのこと。

はて、これはどのような物を想定しているのだろう?

告知によると、

トムと一緒に撮った写真、ショーでのお気に入りのビデオ、もしくは、バンドへの愛情を表して撮影されたり、大事にされたりしたいかなるもの ―

公演中のビデオも入っているというところが面白い。21世紀となっては、すっかり「公演中の撮影」は公認されているというわけだ。

しかし、たぶん欲しいのは、より「希少なもの」ではないだろうか。まだ駆け出しの頃のTP&HBと一緒に撮った写真とか、珍しい場所での写真 ― たとえば、日本とか ― 。

私が撮影したものは、もちろん21世紀 ― それもごく最近のものばかりだ。

まずお気に入りは、歌っている最中に、2回クシャミをするトムさん。

8年前。これは席が最高だった。視界が良く、ステージにも近く、トムさんの瞳の青さまで見えた。

こちらは、2012年ロンドン,ロイヤル・アルバート・ホールの二日目。この二日間も席が良くて、素晴らしかった。

客席の男女から "I love you, Tom!" の声が飛びまくる。野太い声に、マイクが、「そこ、いいねー!」と指さし、トムさんが "I love you too, baby. Nice to hear that from the girl!" と返し、会場バカ受け。さらに男子からラブコールが飛ぶ。トムさん、自分でウケている。

たったの6年前。ああ、トム・ペティは生きていた。最高の格好良いロックンローラーは、まさに活き活きとして輝いていた。

一緒に撮った写真なんてもちろん無いし、希少なものもない。ただ、公式にしろ、そうでないにしろ、彼が生きてロックしていた姿の一つ一つが、ファンにとっての "cherished" ― 大事な物に違いない。

ついては、ファンたちに、トム,バンドとのお気に入りの瞬間をシェアしてほしいとのこと。

はて、これはどのような物を想定しているのだろう?

告知によると、

トムと一緒に撮った写真、ショーでのお気に入りのビデオ、もしくは、バンドへの愛情を表して撮影されたり、大事にされたりしたいかなるもの ―

公演中のビデオも入っているというところが面白い。21世紀となっては、すっかり「公演中の撮影」は公認されているというわけだ。

しかし、たぶん欲しいのは、より「希少なもの」ではないだろうか。まだ駆け出しの頃のTP&HBと一緒に撮った写真とか、珍しい場所での写真 ― たとえば、日本とか ― 。

私が撮影したものは、もちろん21世紀 ― それもごく最近のものばかりだ。

まずお気に入りは、歌っている最中に、2回クシャミをするトムさん。

8年前。これは席が最高だった。視界が良く、ステージにも近く、トムさんの瞳の青さまで見えた。

こちらは、2012年ロンドン,ロイヤル・アルバート・ホールの二日目。この二日間も席が良くて、素晴らしかった。

客席の男女から "I love you, Tom!" の声が飛びまくる。野太い声に、マイクが、「そこ、いいねー!」と指さし、トムさんが "I love you too, baby. Nice to hear that from the girl!" と返し、会場バカ受け。さらに男子からラブコールが飛ぶ。トムさん、自分でウケている。

たったの6年前。ああ、トム・ペティは生きていた。最高の格好良いロックンローラーは、まさに活き活きとして輝いていた。

一緒に撮った写真なんてもちろん無いし、希少なものもない。ただ、公式にしろ、そうでないにしろ、彼が生きてロックしていた姿の一つ一つが、ファンにとっての "cherished" ― 大事な物に違いない。

Box box, box box. ― 2018/07/19 20:27

F1レース中の無線交信で、よく "Box box, box box." という言葉を聞く。「ピットインせよ」という意味である。ガレージ前の停車位置が四角く囲われているのを、「ボックス」と呼ぶことに由来する。

「ボックス」して、タイヤの交換、破損箇所の修理交換、ウイングの調整 ― 昔は、燃料充塡なども行われていた。当然、タイヤ交換ミスやら、エンジンストール、不安全な発車などなど、様々な事件が起きる。レースの面白さの一つだ。

違う。F1の話じゃない。

ボックスセットの話だ。

いよいよ、9月28日にトム・ペティの6枚組ボックスセット "An American Tresure" が発売されるわけだが ― 微妙にタイトルがダサいような気がする ― 私は特に「箱」が好きかというと、そうでもない。

音楽の記録媒体(私の場合CD)こそ大事なものの、その要は中身の音楽そのものであって、外見はそれほどこだわりがない。本も同じで、書いてある内容には興味があっても、装幀などにはほとんど興味がない。

だが、好きなアーチストのボックスセットとなると、やはり手に入れずにはいられない。

もっとも思い入れが強く、好きなボックスは、トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズの [Playback] 。生まれて初めて購入したボックスだ。まだ学生だったため、当然高価なシロモノ。確か、ロッド・スチュワートのライブと天秤にかけて、このボックスを買ったのだ。しかも、残りが少ない頃で、CDショップを3軒ほど回った。

何せTP&HBのアルバムをまだ全然持っていなかった頃なので、本当に貴重で、まさに聴き倒した。彼らの写真も私にとってはこれまた貴重。悪文ではあるが、やはりバンドヒストリーもありがたかった。

このボックスは、いまだに取り出しやすい所に置いてある。

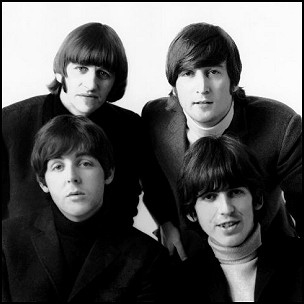

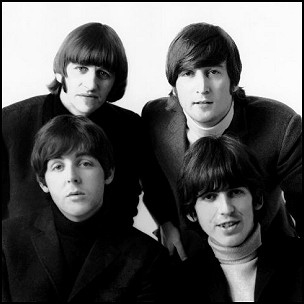

ジョージの [Dark Horse] と[Apple] のボックス,二組も、気に入っている。特に前者、ワーナー時代のジョージも大好きなので、発売当時、本当に嬉しかった。

しかし、一方で「何もこんな箱にしなくても」という物もある。

まず、ビートルズ。リマスターの時に、通常ボックスを買ったまでは良かったが、初期アルバムがステレオになっているのが気持ち悪くて、結局 MONO ボックスまで買う羽目になったことは、いまだに恨んでいる。通常ボックスのハコは早々に捨てたはずだ。

ビートルズと言えば、映画 [Help!] のボックスも酷かった。私はビートルズ映画の中では [Help!] が一番好きなので期待していたのだが、なんだかでっかいばっかりで期待はずれのシロモノだった。「撮影はしたけど、結局本編で使われなかったシーンに出演していたどこかの俳優のインタビュー」なんて、燃えるゴミに出してやる。

ディラン様も要注意だ。ブートレグ・シリーズの昨今の巨大化はいかがなものか。[Vol 10: Another Self Portrait] ですでに疑問で、[Vol 11: The Basement Tapes complete] に至っては、良いのはジャケットだけ。感想を聞いてきたディラン仲間に「買わない方がいい」と言ったほど。

[Cutting Edge] では、通常版(?)の2枚組しか買っていない。これで正解だと思う。

それにしても、今回のトム・ペティは特別だ。彼が亡くなって最初のイシュー。出す側の気合いもあるだろう。

トラック・リストを見ていて疑問だったのが、"Somewhere under Heaven" が入っていないこと。

つまり、彼の生前から言われていた、[Wildflowers] の再発とそれに伴う未発表音源のイシューは、まったく別の ― おそらく、「ボックス」が今後、出ると言うことだろうか。

ボックスを置く場所なんて、もうそれほどないのだが。

ともあれ、今回の "An American Tresure" に関しては、当然のこととして、"Super Deluxe Limited Edition" を買うことにしている。

ボックスもどんどん膨らめば、名前も膨らむ。凄いな、F1のタイヤみたいだ。タイヤはソフト、スーパーソフト、ウルトラソフト、そしてハイパーソフトまである。次は、「スーパーデラックスリミテッドソフト」だろうか…?

「ボックス」して、タイヤの交換、破損箇所の修理交換、ウイングの調整 ― 昔は、燃料充塡なども行われていた。当然、タイヤ交換ミスやら、エンジンストール、不安全な発車などなど、様々な事件が起きる。レースの面白さの一つだ。

違う。F1の話じゃない。

ボックスセットの話だ。

いよいよ、9月28日にトム・ペティの6枚組ボックスセット "An American Tresure" が発売されるわけだが ― 微妙にタイトルがダサいような気がする ― 私は特に「箱」が好きかというと、そうでもない。

音楽の記録媒体(私の場合CD)こそ大事なものの、その要は中身の音楽そのものであって、外見はそれほどこだわりがない。本も同じで、書いてある内容には興味があっても、装幀などにはほとんど興味がない。

だが、好きなアーチストのボックスセットとなると、やはり手に入れずにはいられない。

もっとも思い入れが強く、好きなボックスは、トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズの [Playback] 。生まれて初めて購入したボックスだ。まだ学生だったため、当然高価なシロモノ。確か、ロッド・スチュワートのライブと天秤にかけて、このボックスを買ったのだ。しかも、残りが少ない頃で、CDショップを3軒ほど回った。

何せTP&HBのアルバムをまだ全然持っていなかった頃なので、本当に貴重で、まさに聴き倒した。彼らの写真も私にとってはこれまた貴重。悪文ではあるが、やはりバンドヒストリーもありがたかった。

このボックスは、いまだに取り出しやすい所に置いてある。

ジョージの [Dark Horse] と[Apple] のボックス,二組も、気に入っている。特に前者、ワーナー時代のジョージも大好きなので、発売当時、本当に嬉しかった。

しかし、一方で「何もこんな箱にしなくても」という物もある。

まず、ビートルズ。リマスターの時に、通常ボックスを買ったまでは良かったが、初期アルバムがステレオになっているのが気持ち悪くて、結局 MONO ボックスまで買う羽目になったことは、いまだに恨んでいる。通常ボックスのハコは早々に捨てたはずだ。

ビートルズと言えば、映画 [Help!] のボックスも酷かった。私はビートルズ映画の中では [Help!] が一番好きなので期待していたのだが、なんだかでっかいばっかりで期待はずれのシロモノだった。「撮影はしたけど、結局本編で使われなかったシーンに出演していたどこかの俳優のインタビュー」なんて、燃えるゴミに出してやる。

ディラン様も要注意だ。ブートレグ・シリーズの昨今の巨大化はいかがなものか。[Vol 10: Another Self Portrait] ですでに疑問で、[Vol 11: The Basement Tapes complete] に至っては、良いのはジャケットだけ。感想を聞いてきたディラン仲間に「買わない方がいい」と言ったほど。

[Cutting Edge] では、通常版(?)の2枚組しか買っていない。これで正解だと思う。

それにしても、今回のトム・ペティは特別だ。彼が亡くなって最初のイシュー。出す側の気合いもあるだろう。

トラック・リストを見ていて疑問だったのが、"Somewhere under Heaven" が入っていないこと。

つまり、彼の生前から言われていた、[Wildflowers] の再発とそれに伴う未発表音源のイシューは、まったく別の ― おそらく、「ボックス」が今後、出ると言うことだろうか。

ボックスを置く場所なんて、もうそれほどないのだが。

ともあれ、今回の "An American Tresure" に関しては、当然のこととして、"Super Deluxe Limited Edition" を買うことにしている。

ボックスもどんどん膨らめば、名前も膨らむ。凄いな、F1のタイヤみたいだ。タイヤはソフト、スーパーソフト、ウルトラソフト、そしてハイパーソフトまである。次は、「スーパーデラックスリミテッドソフト」だろうか…?

Keep A Little Soul ― 2018/07/14 22:13

2018年9月28日、トム・ペティの6枚組ボックス・セット "An American Treasure" が発売される。

ハートブレイカーズ名義ではないのは、ソロ活動時の作品も入っているからだろうか。それとも、便宜的に、"TOM PETTY BOX SET AN AMERICAN TREASURE" と表現していて、実際はハートブレイカーズの名も冠されるのか ―

ともあれ、とうとう来たな ― という感じだ。

まずはシングル, "Keep A Little Soul" が発表された。

1982年、"Long After Dark" の頃。

ああ、こういうのを待っていた!

躍動するギターリフ、若きトム・ペティの青臭くて、パワフルなロックンロール。ビートルズ風のリフレインとコーラス!

この時期、ジミー・アイヴィーンと意見が合わなくて、アルバムに入れられなかったけど良い曲があったということは、トム・ペティ自身がコメントしており、"Keep Me Alive" が有名だ。

それにも劣らぬ、素晴らしい曲。なぜ、これまで公表されなかったのか不思議なくらいだ。この時期のトムさんの作詞では、 "keep" という言葉がカギだったのだろうか。

ビデオを見ていて思うのは、こういう時代のトム・ペティが、もっと見たい。もっと知られて欲しいと思う。

どうしても、ベテラン・ロックンローラー、音楽界の大物感がつきまとうが、しかしその根本は、60年代ロック黄金期に憧れた少年だ。その若い躍動感が、40年以上、彼をロックローラーたらしめた。

"An American Treasure" のトラックリストを見ていて、楽しみなのは、まず未発表の「新曲」。そして、名曲のライブバージョン。

中でも、[Echo] のセッション時の、"Gainsville" が楽しみだ。若い頃の曲が良い!…と言いつつ、これは矛盾しているが、この暗い時期のハートブレイカーズが好きだし。タイトルが魅力的。さぁ、暗い曲なのか、"Free Girl Now" 風のはち切れんばかりのロックンロールなのか?

今からワクワクが抑えられない。

もちろん、"Super Deluxe Limited Edition" が欲しいのだが、さてどうやって手に入る…?!

ハートブレイカーズ名義ではないのは、ソロ活動時の作品も入っているからだろうか。それとも、便宜的に、"TOM PETTY BOX SET AN AMERICAN TREASURE" と表現していて、実際はハートブレイカーズの名も冠されるのか ―

ともあれ、とうとう来たな ― という感じだ。

まずはシングル, "Keep A Little Soul" が発表された。

1982年、"Long After Dark" の頃。

ああ、こういうのを待っていた!

躍動するギターリフ、若きトム・ペティの青臭くて、パワフルなロックンロール。ビートルズ風のリフレインとコーラス!

この時期、ジミー・アイヴィーンと意見が合わなくて、アルバムに入れられなかったけど良い曲があったということは、トム・ペティ自身がコメントしており、"Keep Me Alive" が有名だ。

それにも劣らぬ、素晴らしい曲。なぜ、これまで公表されなかったのか不思議なくらいだ。この時期のトムさんの作詞では、 "keep" という言葉がカギだったのだろうか。

ビデオを見ていて思うのは、こういう時代のトム・ペティが、もっと見たい。もっと知られて欲しいと思う。

どうしても、ベテラン・ロックンローラー、音楽界の大物感がつきまとうが、しかしその根本は、60年代ロック黄金期に憧れた少年だ。その若い躍動感が、40年以上、彼をロックローラーたらしめた。

"An American Treasure" のトラックリストを見ていて、楽しみなのは、まず未発表の「新曲」。そして、名曲のライブバージョン。

中でも、[Echo] のセッション時の、"Gainsville" が楽しみだ。若い頃の曲が良い!…と言いつつ、これは矛盾しているが、この暗い時期のハートブレイカーズが好きだし。タイトルが魅力的。さぁ、暗い曲なのか、"Free Girl Now" 風のはち切れんばかりのロックンロールなのか?

今からワクワクが抑えられない。

もちろん、"Super Deluxe Limited Edition" が欲しいのだが、さてどうやって手に入る…?!

4th July ― 2018/07/04 23:02

7月4日は、アメリカの独立記念日。1776年7月4日に「アメリカ独立宣言」が採択されたことにより、この日を独立記念日として祝う。

トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズの代表曲,”American Girl” は、独立宣言からちょうど200周年にあたる、1976年7月4日にレコーディングが行われた ― ということになっている。トムさん自身が、そう発言もしている。

マイクに言わせると、「これぞ、俺たちのサウンドだ、これだ!」という閃きを得た曲だったともいう。きっとその通りだろう。

一番好きなTP&HBの曲は何かというと、それは間違いなく “American Girl”。唯一無二、絶対的に “American Girl”。この曲のどこが良いのかをつぶさに挙げるとしたら、何日かかるか分からない。サウンド一つ一つが、歌詞が、リフも、Aメロも、ブリッジもサビも、ギターソロも、ピアノブレイクも、何もかも最高のロックンロールだ。

昨日からスタジオ録音を何十回か聞いているのだが、今回、心に残ったのは、その躍動感だ。メロディやハーモニーの美しさが作り出すセンチメンタリズムもさることながら、この曲全体を力強く、軽やかに、しなやかに前進させる躍動感もまた、”American Girl” なのだ。

冒頭のリフ三音を聞いただけで、ギタリストの右手の筋肉が躍動する様が浮かぶ。もうこの瞬間にハートブレイカーズは躍動感とそれが発する熱でいっぱいになり、まさに勢いよく飛び出してゆく。

甘くて切ない歌詞とメロディなのに、底抜けに明るくて前向きな躍動感。相反する二つの性格が、この曲には同時に存在している。

その刹那的で、奇跡的な実りこそが、彼らの代表曲となった。トム・ペティが最後にファンに向かって歌った曲が “American Girl” だったのも、運命だろう。

"American" とつく曲をもう一つ。トム・ペティ晩年の作品ということになるのだろうか。"American Dream Plan B"。

地を這うような、ちょっと近寄りがたいリフとAメロ。歌詞にも頑なな表情がある。そこに突然明るくひらける、サビの対照が良い。

"I got a dream I’m gonna fight til I get it right" ―

トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズの代表曲,”American Girl” は、独立宣言からちょうど200周年にあたる、1976年7月4日にレコーディングが行われた ― ということになっている。トムさん自身が、そう発言もしている。

マイクに言わせると、「これぞ、俺たちのサウンドだ、これだ!」という閃きを得た曲だったともいう。きっとその通りだろう。

一番好きなTP&HBの曲は何かというと、それは間違いなく “American Girl”。唯一無二、絶対的に “American Girl”。この曲のどこが良いのかをつぶさに挙げるとしたら、何日かかるか分からない。サウンド一つ一つが、歌詞が、リフも、Aメロも、ブリッジもサビも、ギターソロも、ピアノブレイクも、何もかも最高のロックンロールだ。

昨日からスタジオ録音を何十回か聞いているのだが、今回、心に残ったのは、その躍動感だ。メロディやハーモニーの美しさが作り出すセンチメンタリズムもさることながら、この曲全体を力強く、軽やかに、しなやかに前進させる躍動感もまた、”American Girl” なのだ。

冒頭のリフ三音を聞いただけで、ギタリストの右手の筋肉が躍動する様が浮かぶ。もうこの瞬間にハートブレイカーズは躍動感とそれが発する熱でいっぱいになり、まさに勢いよく飛び出してゆく。

甘くて切ない歌詞とメロディなのに、底抜けに明るくて前向きな躍動感。相反する二つの性格が、この曲には同時に存在している。

その刹那的で、奇跡的な実りこそが、彼らの代表曲となった。トム・ペティが最後にファンに向かって歌った曲が “American Girl” だったのも、運命だろう。

"American" とつく曲をもう一つ。トム・ペティ晩年の作品ということになるのだろうか。"American Dream Plan B"。

地を這うような、ちょっと近寄りがたいリフとAメロ。歌詞にも頑なな表情がある。そこに突然明るくひらける、サビの対照が良い。

"I got a dream I’m gonna fight til I get it right" ―

一生の不覚! ― 2018/06/10 20:08

スポーツ中継などを除くと、好きなテレビ番組は、タモリ倶楽部、ブラタモリ、しごとの基礎英語、地球ドラマチック、ドキュランドへようこそ。

タモリ倶楽部は毎回録画を欠かさないのだが、どう言うわけだか先週、録画をしそこねた。これが一生の不覚!なんと空耳アワーで、トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズの曲が取り上げられたのだという!

しかも、"You got lucky" なんて超メジャー曲で!

You put a hand on my cheek / And then you turn your eye...

これが、「夕暮れの街 あんなに酔ったんよ、あ~」に聞こえるという!

確かに聞こえる。実のところ、私もだいぶ以前から「夕暮れの街」は聞こえると思っていた。しかし、タモリ倶楽部に投稿するには、その後まで思いつかなければならないだろう。

それにしても、なんたる失態!こんな時に録画をし損ねるなんて!南無三!

タモリ倶楽部は毎回録画を欠かさないのだが、どう言うわけだか先週、録画をしそこねた。これが一生の不覚!なんと空耳アワーで、トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズの曲が取り上げられたのだという!

しかも、"You got lucky" なんて超メジャー曲で!

You put a hand on my cheek / And then you turn your eye...

これが、「夕暮れの街 あんなに酔ったんよ、あ~」に聞こえるという!

確かに聞こえる。実のところ、私もだいぶ以前から「夕暮れの街」は聞こえると思っていた。しかし、タモリ倶楽部に投稿するには、その後まで思いつかなければならないだろう。

それにしても、なんたる失態!こんな時に録画をし損ねるなんて!南無三!

It's Stan's Birthday ― 2018/05/21 20:49

きょうは、スタン・リンチの誕生日だ。1955年生まれだから、63歳。スタンも、やっと63歳になったのか …

トム・ペティ曰く ― 「スタンね。スタンだけで本が一冊書ける。」

ずっとスティーヴ・フェローニのハートブレイカーズが耳馴染んでから、急にスタンのドラム ― 特にライブを聴くと、ああ、やっぱり巧さという意味では、フェローニが秀でているのだなと、最近、やっと感じるようになった。

それでも、やっぱりスタンが大好き。彼のいたことろのハートブレイカーズが好きだったし、何と言っても彼のコーラスが素晴らしかった。もしかしたら、18年間スタンがハートブレイカーズでいられた根拠は、彼の声だったのかも知れない。

そんな訳で、ヴォーカリスト・スタンの晴れ舞台。"Psychotic Reaction" とにかくみんな若い。トムさんが踊る。

もうひとつ、スタンのヴォーカルというと、"Stories We Can Tell" も印象的だ。エヴァリー・ブラザーズのカバーとのこと。

ヴォーカルのマイク・ヴォリュームとしては、トムさんとスタンは同じではないだろうか。サビではスタンの方が高音を出しているので、音が立っている。

ハウイの声の美しさは、トムさんとの調和という点で奇跡的だったが、スタンだってかなりトムさんと似た声をしている。時々、どちらか分からなくなる。

二度と戻らない、若き日のスタンとトム。とっくの昔に失ったようでもあり、ごく最近永遠のものになってしまったようでもある。

トム・ペティ曰く ― 「スタンね。スタンだけで本が一冊書ける。」

ずっとスティーヴ・フェローニのハートブレイカーズが耳馴染んでから、急にスタンのドラム ― 特にライブを聴くと、ああ、やっぱり巧さという意味では、フェローニが秀でているのだなと、最近、やっと感じるようになった。

それでも、やっぱりスタンが大好き。彼のいたことろのハートブレイカーズが好きだったし、何と言っても彼のコーラスが素晴らしかった。もしかしたら、18年間スタンがハートブレイカーズでいられた根拠は、彼の声だったのかも知れない。

そんな訳で、ヴォーカリスト・スタンの晴れ舞台。"Psychotic Reaction" とにかくみんな若い。トムさんが踊る。

もうひとつ、スタンのヴォーカルというと、"Stories We Can Tell" も印象的だ。エヴァリー・ブラザーズのカバーとのこと。

ヴォーカルのマイク・ヴォリュームとしては、トムさんとスタンは同じではないだろうか。サビではスタンの方が高音を出しているので、音が立っている。

ハウイの声の美しさは、トムさんとの調和という点で奇跡的だったが、スタンだってかなりトムさんと似た声をしている。時々、どちらか分からなくなる。

二度と戻らない、若き日のスタンとトム。とっくの昔に失ったようでもあり、ごく最近永遠のものになってしまったようでもある。

Seven Days in the Sun / Askil Holm ― 2018/05/17 20:58

iPodでランダムにアルバムを聴いていたら、アスキル・ホルム(Askil Holm)の[Seven Days in the Sun] にあたった。

冒頭、アルバム・タイトル曲のイントロからして、名曲であることを既に宣言してしまっている。

よくよく確認してみると、このアルバムは日本編集版で、2003年に発売されている。当時、ホルムは23歳。私はこのアルバムを、渋谷のHMVで流れているのを聴いて気に入り、その場で買ったように記憶している。

とにかく良く出来たアルバムで、どれもシングル級の名曲揃いだ。買った当時もヘヴィローテーションだったし、今でもよく聴く。

アスキル・ホルムというのは1980年生まれのノルウェイ人。

実のところ、私はその後の彼を追っておらず、「どこか北欧の人」程度の認識でいた。

びっくりしたのが、このアスキル・ホルム、6年前に仲間とトム・ペティ・トリビュート・バンド ― その名も、Pretty Young Pettys というバンドを組んでコンサートをしているのだ。

こちらは2012年のライブから、"American Girl" ホルムは真ん中のギブスンを持っている人で、リード・ヴォーカルではない。

ホルムというのは、私の中で23歳の青年で認識が止まっていたため、すっかりおじさんになっているのに驚き、そしてやはりトム・ペティ・ファンだったかと、同じ音楽嗜好の同士を得た気持ちがする。道理で、15年前に若かった彼のアルバムに惹かれたわけだ。

トム・ペティが亡くなったあと、もちろんホルムもトリビュート演奏をしている。

いやほんと、貫禄がついちゃって、びっくり。あのときの23歳が37歳になり、トム・ペティがこの世の人ではないというのだから。時は流れるものだ。

よくよく確認してみると、このアルバムは日本編集版で、2003年に発売されている。当時、ホルムは23歳。私はこのアルバムを、渋谷のHMVで流れているのを聴いて気に入り、その場で買ったように記憶している。

とにかく良く出来たアルバムで、どれもシングル級の名曲揃いだ。買った当時もヘヴィローテーションだったし、今でもよく聴く。

アスキル・ホルムというのは1980年生まれのノルウェイ人。

実のところ、私はその後の彼を追っておらず、「どこか北欧の人」程度の認識でいた。

びっくりしたのが、このアスキル・ホルム、6年前に仲間とトム・ペティ・トリビュート・バンド ― その名も、Pretty Young Pettys というバンドを組んでコンサートをしているのだ。

こちらは2012年のライブから、"American Girl" ホルムは真ん中のギブスンを持っている人で、リード・ヴォーカルではない。

ホルムというのは、私の中で23歳の青年で認識が止まっていたため、すっかりおじさんになっているのに驚き、そしてやはりトム・ペティ・ファンだったかと、同じ音楽嗜好の同士を得た気持ちがする。道理で、15年前に若かった彼のアルバムに惹かれたわけだ。

トム・ペティが亡くなったあと、もちろんホルムもトリビュート演奏をしている。

いやほんと、貫禄がついちゃって、びっくり。あのときの23歳が37歳になり、トム・ペティがこの世の人ではないというのだから。時は流れるものだ。

Teeth ― 2018/05/06 21:40

誰が何と言おうと ― たとえ、ゲインズヴィルでトム・ペティにギターを教えたドン・フェルダーが「反っ歯だった」などと言おうとも ― トムさんの前向きでポジティブな歯並びが大好きだ。

彼は、歯並びを直しているのだろうか…?若い頃の方がたしかに前に出ているような感じがするが、かと言って明らかにこの時に直した ― という時期も良く分からない。

前向きでポジティブな歯並びの人と言えば、ディランも同じく。このビデオを見て、しみじみと「ディラン様って歯並びがセクシーだよね…」と呟いたら、どん引き去れたことがあるのだが、どうしてだろう。

歯の話と言えば出てくるのが、スティーヴン・スティルス。モンキーズのメンバーに決まりかけていたが、歯並びが悪くて外されたと言う話がある。歯の問題なのか。頭髪じゃなくて?

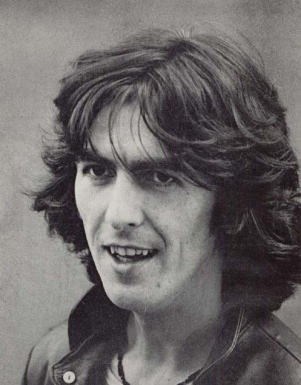

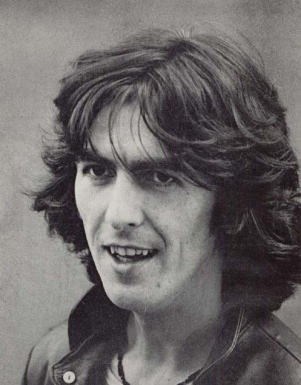

よく、ジョージのことを「八重歯だ」と評す人がいるが、あれは正確ではない。日本語で言う八重歯とは、正確には歯が前後に重なるように生えた結果、犬歯が前に突きだした状態を言う。

ジョージは八重歯ではなく、単に犬歯が長くて鋭いのが目立つだけ。しかも可愛い…!

ちょこっとだけ見えるのも可愛いよね。

ジョージがいつ犬歯を削ったのか、実は定かではない。[Let It Be] のジャケットでは直していないのだが、その後になるとヒゲ期に入るので、犬歯の形が確認できないのだ。 ビートルズ後であることは確実だと思われる。

彼は、歯並びを直しているのだろうか…?若い頃の方がたしかに前に出ているような感じがするが、かと言って明らかにこの時に直した ― という時期も良く分からない。

前向きでポジティブな歯並びの人と言えば、ディランも同じく。このビデオを見て、しみじみと「ディラン様って歯並びがセクシーだよね…」と呟いたら、どん引き去れたことがあるのだが、どうしてだろう。

歯の話と言えば出てくるのが、スティーヴン・スティルス。モンキーズのメンバーに決まりかけていたが、歯並びが悪くて外されたと言う話がある。歯の問題なのか。頭髪じゃなくて?

よく、ジョージのことを「八重歯だ」と評す人がいるが、あれは正確ではない。日本語で言う八重歯とは、正確には歯が前後に重なるように生えた結果、犬歯が前に突きだした状態を言う。

ジョージは八重歯ではなく、単に犬歯が長くて鋭いのが目立つだけ。しかも可愛い…!

ちょこっとだけ見えるのも可愛いよね。

ジョージがいつ犬歯を削ったのか、実は定かではない。[Let It Be] のジャケットでは直していないのだが、その後になるとヒゲ期に入るので、犬歯の形が確認できないのだ。 ビートルズ後であることは確実だと思われる。

最近のコメント