Jimmy Fallon ― 2011/03/19 23:59

ジミー・ファロンがディラン様のモノマネをしていると言うのでチェックしてみた。さすがのクォリティだ。

これはジミー自身の冠番組でのひとこま。歌っているのは、[Charles in Charge] という、80年代シットコムの主題歌。本ネタのオープニングテーマは、こちらで確認してほしい。

一瞬、本当にディラン様なんじゃないかと思うくらい、このモノマネはうまい。ギターはディラン様よりうまい。さすがにハーモニカはそうはいかないが。

ジミー・ファロンはその芸風の特質上やむを得ないが、米英の知名度の割には、日本では知られていない人のひとりだ。

私が初めて彼に印象付けられたのは、2006年のシークレット・ポリスマンズ・ボール(アムネスティ主催のチャリティ・イベント。多くの有名コメディアンや、ロックスターが出演することでも有名)でのことだった。彼はシークレット・ポリスマンに出演したくてやってくるのだが、会場ロイヤル・アルバート・ホールのセキュリティに追い出されてしまうという男の役どころ。入れてもらうために自分はミュージシャンなのだと証明しようと、次から次へとモノマネを披露するのだが、それがおかしくてたまらなかった。

お次は、ミック・ジャガーとの共演。楽屋に入ってくるミック(本人)が鏡に移った自分に語りかけるのだが…という、実におバカなスケッチ。テレビ画面を直接撮っている動画だが、面白い。

お次は、ドキュメンタリーの告知をするミックに、「もっとミックらしくしろ!」と、演技指導をするジミー・ファロン。「俺らしくするんの?」「そう!」

「チャーリーと、キースと、あとなんだっけ…」などとかなり失礼なジミー・ファロン!でも面白いから許す。

私にとっての謎はこれ。ニール・ヤングを演じているのはもちろんジミー・ファロンなのだが、途中から入ってくる人は…?

本当にブルース・スプリングスティーンなのか?!スプリングスティーンを見慣れていないので、イマイチわからない。こうい映像もあるが、まだ分からない。

ファンじゃないので見慣れていな人だと、本人なのかモノマネなのかも分からない!

ファロンはトム・ペティのモノマネはしないのだろうか?音楽的にはやりがいがありそうだが、骨相が違い過ぎるのでやらないのだろうか。そういえば、トムさんによるディラン様のモノマネは最高傑作だが、1回しか見たことがない。惜しいものだ。

これはジミー自身の冠番組でのひとこま。歌っているのは、[Charles in Charge] という、80年代シットコムの主題歌。本ネタのオープニングテーマは、こちらで確認してほしい。

一瞬、本当にディラン様なんじゃないかと思うくらい、このモノマネはうまい。ギターはディラン様よりうまい。さすがにハーモニカはそうはいかないが。

ジミー・ファロンはその芸風の特質上やむを得ないが、米英の知名度の割には、日本では知られていない人のひとりだ。

私が初めて彼に印象付けられたのは、2006年のシークレット・ポリスマンズ・ボール(アムネスティ主催のチャリティ・イベント。多くの有名コメディアンや、ロックスターが出演することでも有名)でのことだった。彼はシークレット・ポリスマンに出演したくてやってくるのだが、会場ロイヤル・アルバート・ホールのセキュリティに追い出されてしまうという男の役どころ。入れてもらうために自分はミュージシャンなのだと証明しようと、次から次へとモノマネを披露するのだが、それがおかしくてたまらなかった。

お次は、ミック・ジャガーとの共演。楽屋に入ってくるミック(本人)が鏡に移った自分に語りかけるのだが…という、実におバカなスケッチ。テレビ画面を直接撮っている動画だが、面白い。

お次は、ドキュメンタリーの告知をするミックに、「もっとミックらしくしろ!」と、演技指導をするジミー・ファロン。「俺らしくするんの?」「そう!」

「チャーリーと、キースと、あとなんだっけ…」などとかなり失礼なジミー・ファロン!でも面白いから許す。

私にとっての謎はこれ。ニール・ヤングを演じているのはもちろんジミー・ファロンなのだが、途中から入ってくる人は…?

本当にブルース・スプリングスティーンなのか?!スプリングスティーンを見慣れていないので、イマイチわからない。こうい映像もあるが、まだ分からない。

ファンじゃないので見慣れていな人だと、本人なのかモノマネなのかも分からない!

ファロンはトム・ペティのモノマネはしないのだろうか?音楽的にはやりがいがありそうだが、骨相が違い過ぎるのでやらないのだろうか。そういえば、トムさんによるディラン様のモノマネは最高傑作だが、1回しか見たことがない。惜しいものだ。

Hey, brother ! ― 2011/02/17 23:00

Cool Dry Place に、「カントム」の acknowledgments, about the author, foreword, introduction をアップした。いよいよ最後の翻訳…!と言うときに、まえがきとか献辞などではつまらないので、先に翻訳したと言うわけ。

べつになんという内容はない。トム・ぺティによる foreword では、一人称を「私」にした。これは日本語特有の遊びの一種だが、私はトムさんの一人称を、シチュエーションで変えている。インタビューでは、「ぼく」。ひらがなが良い。どうも「僕」という漢字は見た目が格好良くない。実際の会話では「俺」。foreword は文語体ということで、「私」を採用した。

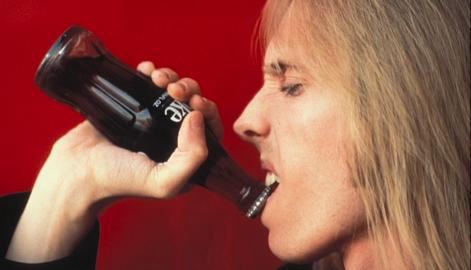

トム・ぺティの好きな飲み物。コカ・コーラ。スタジオの冷蔵庫にどっさり貯めこんでいる!うーん、ノーカロリー飲料ってわけにはいかないのね。トムさんの好みは、クラシカルなボトル。これか。

やめなさいッ!そういうことするから、ドン・フェルダーに「そっ歯」呼ばわりされるんだ!

話はかわる。東京都調布市に仙川という土地があり、いかにも郊外のという風の住宅街や、学校などが多い。名門音大T学園もここにあり、以前T学園の別館だった小ホールは、今では学校から離れ、個人経営になっているらしい。この音楽ホールの情報を得ようとホームページをチェックしたのだが、いきなりやたらと盛り上がった売り文句が大噴出していて、びっくりした。

おやおやと思っていると、こんな文句が…

表参道ヒルズの兄貴分 注目のANDOストリート

(前略)「世界のANDO」こと、日本を代表する建築家 安藤忠雄氏(東京大学特別栄誉教授)の設計による2004年竣工の建築群が、仙川駅の東南地域に延長423mにわたる通称”ANDOストリート”を構成し、統制的な造形から染み出る洗練された美しさによって、訪れる者の心が洗われるような現代建築に整備された自然が溶け込む閑静な街が形成されています。まさに「表参道ヒルズ」の兄貴分あるこの町は様々な書籍・雑誌などに頻繁にとりあげられ、…(後略)

文章のヒドさもさることながら…表参道ヒルズの…兄貴分?!

建築群でしょう?!その建物が並んでいる、「通り」なんでしょう?建築物に兄貴分だの、子分だの言う分類があるわけ?世の中では擬人化がはやるようだが、その一環なのか?兄貴分って、弟分の世話を焼いたり、ご飯をおごってくれたりするんでしょう!?「田中将大の兄貴分、ダルビッシュ有」とか、「川崎宗則の兄貴分、イチロー」とかでしょう?

そもそも、どうして性別は男なわけ?姉御とか、姐さんとかじゃだめなわけ?

よし、わかった。建築物にも兄貴分と弟分があっても良い事にする。それで、この仙川こそが、表参道ヒルズの兄貴分ってのは本当なのか?!普通、表参道ヒルズの兄貴分と言ったら、六本木ヒルズじゃないのか?仙川のANDOストリートとやらは、勝手に兄貴分を自称しているだけで、表参道ヒルズには「アニキ」として慕われてなんかいないんじゃないか?

そもそも、同じ安藤忠雄の建築であることが重要なら、仙川と表参道ヒルズは親の同じ「本当の兄弟」じゃないか。本当の兄弟ってのは、親が同じなだけのしょーもない関係だ。兄貴分,弟分というのは、血縁とは関係なしに、尊敬と愛情で形成されるはずではないか!

よくあるよね、ある人が急に有名になったりすると、田舎のおっちゃんが、「あいつがまだボンボンだったころ、俺が人生のイロハを教えてやったもんよぉ。まぁ、言うなりゃ、俺があいつの兄貴分ってこったな…」みたいなアレ。あ、「トミー・ペティにギターを教えてやったのは俺だぜぇ」って人が居たな。

そもそも、この変に盛り上がった売り文句は、この音楽ホール自体の宣伝ではなく(音楽ホールの設計は世界のANDOではないのだ)、「うちの近所にはこんなところがあるぞ!芸能人も来るんだぜ!」…という、イマイチな自慢話なのである。ホームページの冒頭では、さらにこの音楽ホールの盛り上がり宣伝文句は続くのだが…

上質な音響の中には最高のピアノをと、今や、従来のどの名器ピアノをも覆す世界一の新名器としてヨーロッパで高く評価されているFxxxxli (伏字)ピアノを都内初常設し、その驚くべき表現力によって、当館におけるどのコンサートも各界にて絶賛されております。

…ですって。文章もなんだかスゴいが。このホール、大丈夫なんだろうか…?!と、不安になった。

べつになんという内容はない。トム・ぺティによる foreword では、一人称を「私」にした。これは日本語特有の遊びの一種だが、私はトムさんの一人称を、シチュエーションで変えている。インタビューでは、「ぼく」。ひらがなが良い。どうも「僕」という漢字は見た目が格好良くない。実際の会話では「俺」。foreword は文語体ということで、「私」を採用した。

トム・ぺティの好きな飲み物。コカ・コーラ。スタジオの冷蔵庫にどっさり貯めこんでいる!うーん、ノーカロリー飲料ってわけにはいかないのね。トムさんの好みは、クラシカルなボトル。これか。

やめなさいッ!そういうことするから、ドン・フェルダーに「そっ歯」呼ばわりされるんだ!

話はかわる。東京都調布市に仙川という土地があり、いかにも郊外のという風の住宅街や、学校などが多い。名門音大T学園もここにあり、以前T学園の別館だった小ホールは、今では学校から離れ、個人経営になっているらしい。この音楽ホールの情報を得ようとホームページをチェックしたのだが、いきなりやたらと盛り上がった売り文句が大噴出していて、びっくりした。

おやおやと思っていると、こんな文句が…

表参道ヒルズの兄貴分 注目のANDOストリート

(前略)「世界のANDO」こと、日本を代表する建築家 安藤忠雄氏(東京大学特別栄誉教授)の設計による2004年竣工の建築群が、仙川駅の東南地域に延長423mにわたる通称”ANDOストリート”を構成し、統制的な造形から染み出る洗練された美しさによって、訪れる者の心が洗われるような現代建築に整備された自然が溶け込む閑静な街が形成されています。まさに「表参道ヒルズ」の兄貴分あるこの町は様々な書籍・雑誌などに頻繁にとりあげられ、…(後略)

文章のヒドさもさることながら…表参道ヒルズの…兄貴分?!

建築群でしょう?!その建物が並んでいる、「通り」なんでしょう?建築物に兄貴分だの、子分だの言う分類があるわけ?世の中では擬人化がはやるようだが、その一環なのか?兄貴分って、弟分の世話を焼いたり、ご飯をおごってくれたりするんでしょう!?「田中将大の兄貴分、ダルビッシュ有」とか、「川崎宗則の兄貴分、イチロー」とかでしょう?

そもそも、どうして性別は男なわけ?姉御とか、姐さんとかじゃだめなわけ?

よし、わかった。建築物にも兄貴分と弟分があっても良い事にする。それで、この仙川こそが、表参道ヒルズの兄貴分ってのは本当なのか?!普通、表参道ヒルズの兄貴分と言ったら、六本木ヒルズじゃないのか?仙川のANDOストリートとやらは、勝手に兄貴分を自称しているだけで、表参道ヒルズには「アニキ」として慕われてなんかいないんじゃないか?

そもそも、同じ安藤忠雄の建築であることが重要なら、仙川と表参道ヒルズは親の同じ「本当の兄弟」じゃないか。本当の兄弟ってのは、親が同じなだけのしょーもない関係だ。兄貴分,弟分というのは、血縁とは関係なしに、尊敬と愛情で形成されるはずではないか!

よくあるよね、ある人が急に有名になったりすると、田舎のおっちゃんが、「あいつがまだボンボンだったころ、俺が人生のイロハを教えてやったもんよぉ。まぁ、言うなりゃ、俺があいつの兄貴分ってこったな…」みたいなアレ。あ、「トミー・ペティにギターを教えてやったのは俺だぜぇ」って人が居たな。

そもそも、この変に盛り上がった売り文句は、この音楽ホール自体の宣伝ではなく(音楽ホールの設計は世界のANDOではないのだ)、「うちの近所にはこんなところがあるぞ!芸能人も来るんだぜ!」…という、イマイチな自慢話なのである。ホームページの冒頭では、さらにこの音楽ホールの盛り上がり宣伝文句は続くのだが…

上質な音響の中には最高のピアノをと、今や、従来のどの名器ピアノをも覆す世界一の新名器としてヨーロッパで高く評価されているFxxxxli (伏字)ピアノを都内初常設し、その驚くべき表現力によって、当館におけるどのコンサートも各界にて絶賛されております。

…ですって。文章もなんだかスゴいが。このホール、大丈夫なんだろうか…?!と、不安になった。

Mojo, Mitsuko & Conchords ― 2011/02/13 23:18

日本時間の明日の朝、第53回グラミー賞授賞式が行われる。

グラミーを獲得することにそれほどこだわる必要はないが、好きなアーチストがノミネートされると、やはり受賞してほしいと思う。

注目はなんといっても、トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズのアルバム、[Mojo] だ。Best Rock Album にノミネートされている。私の個人的な意見としては、この [Mojo] は過去2~3作と比較しても、一般受けすると思うし、評価も上々という感触がある。十分受賞が期待できる。

対抗馬は、ニール・ヤングに、ジェフ・ベック、ミューズ、パール・ジャム。…ベテラン勢も一応ノミネートはしておいて、受賞は若手に…というありがちパターンになりそうな気もするが、それはそれで良いだろう。

私がとりわけ気にかけているのは、クラシック部門だ。普段はクラシックに興味がないのだが、今回、Best Instrumental Soloist(s) Performance (with Orchestra) に、内田光子がノミネートされているのだ。

得意としている、モーツァルト。クリーヴランド・オーケストラと録音した、ピアノ協奏曲No.23&24だ。他のノミネート作品は、ドハーティだの、ドルマンだの、いったい何者なのかもわからないようなマイナーな作曲家ばかり。この環境で内田さんが王道モーツァルトで受賞したら、さらに凄かろう。演奏もとても良い。当たり前だが。

もう一つ気になるのは、Best Comedy Album - フライト・オブ・ザ・コンコーズがノミネートされているのだ。これが、アルバムのタイトル曲。

彼らがノミネートされるのは初めてではないだろうが、さてどうなるか。なかなか日本でウケそうな気配はない。今回は、対抗馬にロビン・ウィリアムズが入っているので、ちょっと無理かも知れない。

私なこの曲の方が好きだな。

そういえば、日本時間明日ということは、2月14日だ。バレンタインデーというと、いつもレコスケくんを思い出す。

ともだちのレコゾウくんが、いいかげんなニセ・シールド・アルバムを大量に偽造し、レコスケくんに売りつける(無論、全部ジョージ)。レコゾウくんは、もったいないから開封しないだろうとたかをくくっていたのだが、レコスケくんは我慢できずに、[All Things Must Pass] を開けてしまった。すると…

「中から国生さゆりのファースト・アルバムが出てきた!!!」

「いや、そ、それは…」

「これさぁ…もしかしたら、この『バレンタインデー・キッス』、フィル・スペクタプロデュースかもしれないよっ!!ね!!」

たぶん、レコスケくんでは一番笑った。

グラミーを獲得することにそれほどこだわる必要はないが、好きなアーチストがノミネートされると、やはり受賞してほしいと思う。

注目はなんといっても、トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズのアルバム、[Mojo] だ。Best Rock Album にノミネートされている。私の個人的な意見としては、この [Mojo] は過去2~3作と比較しても、一般受けすると思うし、評価も上々という感触がある。十分受賞が期待できる。

対抗馬は、ニール・ヤングに、ジェフ・ベック、ミューズ、パール・ジャム。…ベテラン勢も一応ノミネートはしておいて、受賞は若手に…というありがちパターンになりそうな気もするが、それはそれで良いだろう。

私がとりわけ気にかけているのは、クラシック部門だ。普段はクラシックに興味がないのだが、今回、Best Instrumental Soloist(s) Performance (with Orchestra) に、内田光子がノミネートされているのだ。

得意としている、モーツァルト。クリーヴランド・オーケストラと録音した、ピアノ協奏曲No.23&24だ。他のノミネート作品は、ドハーティだの、ドルマンだの、いったい何者なのかもわからないようなマイナーな作曲家ばかり。この環境で内田さんが王道モーツァルトで受賞したら、さらに凄かろう。演奏もとても良い。当たり前だが。

もう一つ気になるのは、Best Comedy Album - フライト・オブ・ザ・コンコーズがノミネートされているのだ。これが、アルバムのタイトル曲。

彼らがノミネートされるのは初めてではないだろうが、さてどうなるか。なかなか日本でウケそうな気配はない。今回は、対抗馬にロビン・ウィリアムズが入っているので、ちょっと無理かも知れない。

私なこの曲の方が好きだな。

そういえば、日本時間明日ということは、2月14日だ。バレンタインデーというと、いつもレコスケくんを思い出す。

ともだちのレコゾウくんが、いいかげんなニセ・シールド・アルバムを大量に偽造し、レコスケくんに売りつける(無論、全部ジョージ)。レコゾウくんは、もったいないから開封しないだろうとたかをくくっていたのだが、レコスケくんは我慢できずに、[All Things Must Pass] を開けてしまった。すると…

「中から国生さゆりのファースト・アルバムが出てきた!!!」

「いや、そ、それは…」

「これさぁ…もしかしたら、この『バレンタインデー・キッス』、フィル・スペクタプロデュースかもしれないよっ!!ね!!」

たぶん、レコスケくんでは一番笑った。

Michael Nyman ― 2011/01/19 22:51

学生時代、マイケル・ナイマン(Michael Nyman 1944~)は、よく話題に上る人物だった。

最初は音楽学者・評論家として、その後ミニマル・ミュージックの作曲家として活躍したのだが、そのミニマル・ミュージックという概念自体の確立に、彼自身も貢献している。

まずは、弦楽四重奏曲。ミニマル・ミュージックというわけで、当然細かい音列パターンを繰り返す。ナイマンは、キャッチーで明るいメロディを伴うあたりが特徴だろうか。

弦楽四重奏曲 No.2 part 6

やがて1980年代、ピーター・グリーナウェイ監督の「英国式庭園殺人事件 The Draughtsman's Contract」の音楽を担当したことをきっかけに、映画音楽の作曲者として一躍、知名度を上げることになる。

「英国式庭園」で好きなのは、メインテーマと言うべき、"羊飼いにまかせとけ Chasing Sheep Is Best Left To Shepherds"。映画そのものは、訳の分からない映画という印象しか残っていないが、曲は秀逸。

The Draughtsman's Contract - Chasing Sheep Is Best Left To Shepherds

こちらは、同じくグリーナウェイ映画「プロスぺローの本 Prospero's Books」(シェイクスピアの「テンペスト」の映画化…の、はず)から、"Miranda"。なかなか格好良い。

Prospero's Books - Miranda

パトリス・ルコント映画の音楽も多く手がけたが、日本での知名度を一躍上げたのが、何といってもジェーン・カンピオン監督の出世作「ピアノ・レッスン The Piano」の音楽だろう。音大でもおおいに話題になった。この曲は素晴らしい美しさをたたえつつ、演奏は非常に容易で、そこいらじゅうの教室からこの曲が聞こえたものだった。

The Piano - The Heart Asks Pleasure First

日本での知名度もあがり、テレビ番組やCMでナイマンの音楽が多く使われるようになった。その最大のものが、トヨタ・クラウンのCMのために書き下ろされた、"Anohito no Waltz" だろう。

Anohito no Waltz

その後もコンスタントに映画音楽を制作しているし、オペラや、オリジナル楽曲の作曲も続けている。そして、マイケル・ナイマン・バンドを率い、多くの国をツアーするなど、演奏活動も精力的にこなしている。

なぜ、突然ナイマンの話題を出したのか。そのきっかけは極めて奇妙なものだ。

学生時代、私は大学の図書館で、エリック・クラプトンの伝記を読んでいたことがある。その本には「89年代末か、90年代初頭、エリック・クラプトンは、マイケル・ナイマンと共演した」という記述があったと、長く記憶していた。

読んだその時は確認しなかったのだが、その後この記憶が気になって仕方がなくなった。器楽曲の名手,マイケル・ナイマンが、あのエレキ・ギターのヴィルトゥオーソ,エリック・クラプトンと共演したとなれば、それは絶対に聴きごたえのある曲に違いない ― 私はその記憶だけを長くとどめており、何度かインターネット検索でこの情報を確認しようとしたが、どうしても分からないでいた。

しかし今日、全くの偶然で例のクラプトン伝記を再読する機会を得た。さっそく「エリック・クラプトンとマイケル・ナイマンの共演」情報を確認したのだが、そこにあったのは ―

「エリック・クラプトンと、マイケル・ケイメンの共演」

マイケル違いだった…。

今となってはマヌケな話でしかない。ただ、学生時代はまだ、私に「マイケル・ケイメン」という人物の知識がなかった。ナイマンと読み違えるのも無理もないではないか…と、思う。

がっかりしたところで。それこそ、ジョージやトムさんたちとも親しかったケイメンとは、どのような共演だったのだろうか?単にクラプトンの楽曲に、ケイメンが指揮するオーケストラが加わるだけだったら興味は湧かないが、ケイメンのオリジナル楽曲の演奏者がクラプトンなら、面白そうではないか。"ギター・コンチェルト" とは、何か関連するのだろうか…?

最初は音楽学者・評論家として、その後ミニマル・ミュージックの作曲家として活躍したのだが、そのミニマル・ミュージックという概念自体の確立に、彼自身も貢献している。

まずは、弦楽四重奏曲。ミニマル・ミュージックというわけで、当然細かい音列パターンを繰り返す。ナイマンは、キャッチーで明るいメロディを伴うあたりが特徴だろうか。

弦楽四重奏曲 No.2 part 6

やがて1980年代、ピーター・グリーナウェイ監督の「英国式庭園殺人事件 The Draughtsman's Contract」の音楽を担当したことをきっかけに、映画音楽の作曲者として一躍、知名度を上げることになる。

「英国式庭園」で好きなのは、メインテーマと言うべき、"羊飼いにまかせとけ Chasing Sheep Is Best Left To Shepherds"。映画そのものは、訳の分からない映画という印象しか残っていないが、曲は秀逸。

The Draughtsman's Contract - Chasing Sheep Is Best Left To Shepherds

こちらは、同じくグリーナウェイ映画「プロスぺローの本 Prospero's Books」(シェイクスピアの「テンペスト」の映画化…の、はず)から、"Miranda"。なかなか格好良い。

Prospero's Books - Miranda

パトリス・ルコント映画の音楽も多く手がけたが、日本での知名度を一躍上げたのが、何といってもジェーン・カンピオン監督の出世作「ピアノ・レッスン The Piano」の音楽だろう。音大でもおおいに話題になった。この曲は素晴らしい美しさをたたえつつ、演奏は非常に容易で、そこいらじゅうの教室からこの曲が聞こえたものだった。

The Piano - The Heart Asks Pleasure First

日本での知名度もあがり、テレビ番組やCMでナイマンの音楽が多く使われるようになった。その最大のものが、トヨタ・クラウンのCMのために書き下ろされた、"Anohito no Waltz" だろう。

Anohito no Waltz

その後もコンスタントに映画音楽を制作しているし、オペラや、オリジナル楽曲の作曲も続けている。そして、マイケル・ナイマン・バンドを率い、多くの国をツアーするなど、演奏活動も精力的にこなしている。

なぜ、突然ナイマンの話題を出したのか。そのきっかけは極めて奇妙なものだ。

学生時代、私は大学の図書館で、エリック・クラプトンの伝記を読んでいたことがある。その本には「89年代末か、90年代初頭、エリック・クラプトンは、マイケル・ナイマンと共演した」という記述があったと、長く記憶していた。

読んだその時は確認しなかったのだが、その後この記憶が気になって仕方がなくなった。器楽曲の名手,マイケル・ナイマンが、あのエレキ・ギターのヴィルトゥオーソ,エリック・クラプトンと共演したとなれば、それは絶対に聴きごたえのある曲に違いない ― 私はその記憶だけを長くとどめており、何度かインターネット検索でこの情報を確認しようとしたが、どうしても分からないでいた。

しかし今日、全くの偶然で例のクラプトン伝記を再読する機会を得た。さっそく「エリック・クラプトンとマイケル・ナイマンの共演」情報を確認したのだが、そこにあったのは ―

「エリック・クラプトンと、マイケル・ケイメンの共演」

マイケル違いだった…。

今となってはマヌケな話でしかない。ただ、学生時代はまだ、私に「マイケル・ケイメン」という人物の知識がなかった。ナイマンと読み違えるのも無理もないではないか…と、思う。

がっかりしたところで。それこそ、ジョージやトムさんたちとも親しかったケイメンとは、どのような共演だったのだろうか?単にクラプトンの楽曲に、ケイメンが指揮するオーケストラが加わるだけだったら興味は湧かないが、ケイメンのオリジナル楽曲の演奏者がクラプトンなら、面白そうではないか。"ギター・コンチェルト" とは、何か関連するのだろうか…?

Ravi Shankar & George Harrison / Collaborations ― 2010/12/04 23:33

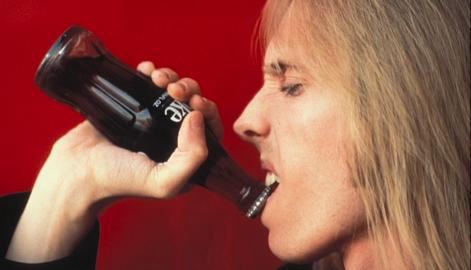

ラヴィ・シャンカール&ジョージ・ハリスンの、ボックスセット, [Collaborations] は、アメリカのアマゾンから購入していたので、もうずいぶんかえに手元に届いていた。カードの請求書が届いたのだが、思っていたよりレートが良かったらしく、予想よりずっと安くなっていた。こういうときはさすがに円高に感謝している。

学生時代、民族(俗)音楽学の先生が、インド音楽を専門としていた。当人もシタールを少しかじっていたようだ。当然講義にもインド音楽が多く出てきた。それから、日本の楽器学の最高権威とも言うべき教授の講義でもインド音楽が話題になったのだが、両者に共通していたのは、「インド音楽にまともに取り組もうとしたら大変な事になる」ということだった。

聞いた感じがとても素敵なので飛び込んでみたくもなるのだが、その音楽の複雑さときたら、とんでもないらしい。そういえば、インド人は数学に強いと言う。そういう数学的な理論で複雑かつ厳密、重厚で濃密で長大、要するに巨大な音楽に立ち向かう事になるというのだ。

民族(俗)音楽の講義では、当然ラヴィ・シャンカールが登場した。音楽そのものとしての話題ももちろんだが、20世紀という時代にあるインド音楽の、ある一面の偉大な体現者としてでもある。ジョージも話題に上ったのは、言うまでもない。

民族(俗)系の音楽に興味が皆無でもなかったし、何といってもジョージのファンなので、ラヴィ・シャンカールのアルバムは、いつも欲しいと思っていた。しかし、私にはインド音楽に正面から立ち向かう度胸もないし、何を買うのが適当なのかも分からない。とにかくジョージが何らかの意味でかかわっているアルバムが欲しいとおもいつつ、月日を過ごしていたところに、このボックス・セットが発売になったので、渡りに船だった。

素敵なデザインのボックスに、丁寧な作りのブックがついている。私のシリアル・ナンバーはNo.1504。収録は以下の通り。

Chants of India

ジョージのプロデュース。その名の通り、チャント(合唱曲)ばかりのアルバム。[Concert For George] でも流れた、"Sarve Shaam" も収録されている。インストゥルメンタル的にはちょっと物足りないかもしれない。

Music Festival from India

これもジョージのプロデュースで、ライブDVDもついている(日本のDVDプレイヤー再生可能)。録音の一部は、ヘンリー・オン・テムズの、ジョージのハウス・スタジオで行われている。これが一番お勧めのアルバム。インストゥルメンタル的にも楽しめるし、聴きやすい。(4, 2, 2)とか、(3,2,2) など、拍子が表記されているところが面白い。

Shankar Family & Friends

これまたジョージのプロデュース。聞いたとたんに、ジョージが作ったと分かるポップ・ソング "I Am Missing You" がぶっ飛んでいる。この曲は明らかに、歌手の選定ミスだろう。ジョージに歌わせた方が絶対に良いと思うのだが。この曲のポップエッセンスが、アルバム全体にも及んでおり、ちょっと戸惑わなくもないか。

私のように、とりあえず「何か欲しい」としか思っていない人にとっては、手頃でちょうど良い。ただし、飽くまでもインド音楽のボックスなので、ジョージやビートルズが好きだからという理由だけで購入するのはお勧めしない。

ブックの印刷は実にお金のかかった感じ。写真がとにかく美しい。改めて言うのもなんだが、ジョージは美形だ。

ジョージやシャンカールのコメントも入っている。

印象的だったのは、ジョージが子供のころからラジオでインド音楽を耳にしていたということ。それから、シャンカールが初めてジョージに会った時の印象。ビートルズの四人全員と会ったのだが、ジョージの印象が特別だったと言うのだ。ジョージの大勢の親友たちは、たいてい同じようなことを言う。ジョージは最初に一目見たときから、特別だそうだ。

私は、20世紀の音楽をその代表者で説明しようとするなら、ビートルズ,ジョン・ケージ,ラヴィ・シャカールだと思っている。この三者のうちの二人が、強い尊敬と愛情の相互関係で結ばれていたという事実は、音楽という芸術にとって、この上ない喜びと言うべきだろう。ジョージの周囲には、いつもそういう友情が成す奇跡が、普通に起こっている。彼の生前も、そして死後も。

学生時代、民族(俗)音楽学の先生が、インド音楽を専門としていた。当人もシタールを少しかじっていたようだ。当然講義にもインド音楽が多く出てきた。それから、日本の楽器学の最高権威とも言うべき教授の講義でもインド音楽が話題になったのだが、両者に共通していたのは、「インド音楽にまともに取り組もうとしたら大変な事になる」ということだった。

聞いた感じがとても素敵なので飛び込んでみたくもなるのだが、その音楽の複雑さときたら、とんでもないらしい。そういえば、インド人は数学に強いと言う。そういう数学的な理論で複雑かつ厳密、重厚で濃密で長大、要するに巨大な音楽に立ち向かう事になるというのだ。

民族(俗)音楽の講義では、当然ラヴィ・シャンカールが登場した。音楽そのものとしての話題ももちろんだが、20世紀という時代にあるインド音楽の、ある一面の偉大な体現者としてでもある。ジョージも話題に上ったのは、言うまでもない。

民族(俗)系の音楽に興味が皆無でもなかったし、何といってもジョージのファンなので、ラヴィ・シャンカールのアルバムは、いつも欲しいと思っていた。しかし、私にはインド音楽に正面から立ち向かう度胸もないし、何を買うのが適当なのかも分からない。とにかくジョージが何らかの意味でかかわっているアルバムが欲しいとおもいつつ、月日を過ごしていたところに、このボックス・セットが発売になったので、渡りに船だった。

素敵なデザインのボックスに、丁寧な作りのブックがついている。私のシリアル・ナンバーはNo.1504。収録は以下の通り。

Chants of India

ジョージのプロデュース。その名の通り、チャント(合唱曲)ばかりのアルバム。[Concert For George] でも流れた、"Sarve Shaam" も収録されている。インストゥルメンタル的にはちょっと物足りないかもしれない。

Music Festival from India

これもジョージのプロデュースで、ライブDVDもついている(日本のDVDプレイヤー再生可能)。録音の一部は、ヘンリー・オン・テムズの、ジョージのハウス・スタジオで行われている。これが一番お勧めのアルバム。インストゥルメンタル的にも楽しめるし、聴きやすい。(4, 2, 2)とか、(3,2,2) など、拍子が表記されているところが面白い。

Shankar Family & Friends

これまたジョージのプロデュース。聞いたとたんに、ジョージが作ったと分かるポップ・ソング "I Am Missing You" がぶっ飛んでいる。この曲は明らかに、歌手の選定ミスだろう。ジョージに歌わせた方が絶対に良いと思うのだが。この曲のポップエッセンスが、アルバム全体にも及んでおり、ちょっと戸惑わなくもないか。

私のように、とりあえず「何か欲しい」としか思っていない人にとっては、手頃でちょうど良い。ただし、飽くまでもインド音楽のボックスなので、ジョージやビートルズが好きだからという理由だけで購入するのはお勧めしない。

ブックの印刷は実にお金のかかった感じ。写真がとにかく美しい。改めて言うのもなんだが、ジョージは美形だ。

ジョージやシャンカールのコメントも入っている。

印象的だったのは、ジョージが子供のころからラジオでインド音楽を耳にしていたということ。それから、シャンカールが初めてジョージに会った時の印象。ビートルズの四人全員と会ったのだが、ジョージの印象が特別だったと言うのだ。ジョージの大勢の親友たちは、たいてい同じようなことを言う。ジョージは最初に一目見たときから、特別だそうだ。

私は、20世紀の音楽をその代表者で説明しようとするなら、ビートルズ,ジョン・ケージ,ラヴィ・シャカールだと思っている。この三者のうちの二人が、強い尊敬と愛情の相互関係で結ばれていたという事実は、音楽という芸術にとって、この上ない喜びと言うべきだろう。ジョージの周囲には、いつもそういう友情が成す奇跡が、普通に起こっている。彼の生前も、そして死後も。

再び市場への旅へ ― 2010/11/03 22:51

断捨離を実行して、所有CDを整理したところ、ショッキングなことに不要なCDが30枚あまりも発見されてしまったと…というのが、前回までの展開。

レコファンに売りに行く前に、一応リストアップし、事情別に分類してみる。

1曲だけ欲しくてアルバムを買った こういう場合は、iTunesの一曲買いを活用しよう!

Jenny Lewis with Watson Twins / rabbit fur coat (Handle with cere だけが目当て)

Dandy Warhols / ...Earth to the Dandy Warhols (マイクのバンジョーだけが目当て)

The Dandy Warhols / Thirteen tales from urban bohemia (Bohemian like you 目当て)

The best of Village People (Macho man だけが目当て)

Rob Thomas / ...something to be (マイクのみ目当て。その曲すらろくに聞いてない)

The Rembrandts / L.P. (あの曲だけが目当て)

Hevia / Etroco ma non troppo (一曲でけっこう。モダンすぎるのは好みでなし。)

Coundry Dick Montana / The Devil Lied to Me (Listen to her heart のみ目当て。この曲は最高だった)

Galaxie 500 / One Fire (Isn't it a pity 目当て。このカバーは素晴らしかった)

Europe / 1982-1992 (Prisoners in Paradise のみ目当て。良い曲だけど、基本好みではない)

コメディ作品のネタになっていた 本ネタを知りたくてアルバムを買っても、ジャンル的に好みでない場合。こう言うときはYouTubeを活用しよう。

Rick James / Greatest hits (Booshの影響。ちょっと違うよね)

Gary Numan Tubeway Army / Premier hits (Booshの影響。好みでなし)

Bryan Ferry & Roxy Music /Tokyo Joe the best (Booshの影響。やっぱり違う)

Allan Holdsworth Group / Live (Booshの影響。凄いんだけど、ジャンルじゃないね)

The Best of Allan Holdsworth / (Booshの影響。凄いんだけど、ジャンルじゃないね)

Petula Clark / The Ultimate Collection (パイソンのネタ確認)

Eric Idle / Charlie and the Chocolate Factory (エリックではあるけど、この手には興味なし)

10CC / The Very best of 10CC (Booshのネタ確認。欲しければまた買うでしょう)

やむを得ぬ事情があって… 不可抗力ってのもあるものです。

Yosuke Onuma / Beautiful Day (スティーヴ目当て…凄いけど好きなジャンルでなし)

Knockin' on Heaven's Door / The Original Soundtrack (深い事情があって二枚持ってる♪)

Alanis Morissette / the collection (シェリル・クロウと混同したの。ごめんね)

はなわ / HANAWA ROCK (すごく面白いけどCCCDなのでポイ)

どうして買ったんだろう…? どうして購入したのか、自分でも分からない。夢遊病?

Akron /Family (いったい何なのか、皆目分からない。なんだこれ?)

Crazy Ken Band / Punch! Punch! Punch! (友人に勧められたが、ジャンル違い)

Jellyfish / Bellybutton (リンゴにだまされた様な気がする)

Jellyfish / Split Milk (リンゴにだまされた様な気がする)

Enigma / MCMXC a.D. (学生の時、何かにだまされた様な気が…)

Symohonic Music of Procol Harum (間違えた!こういうの、苦手!)

田部井辰雄 /ギターの芸術 大自然への讃歌 シャコンヌ (サンプルって書いてある。学生の時にもらったのかな?)

Timeslip-Rendezvous / Banana Project (これこそ、一体何なのか、皆目分からない。どっちがアーチスト名なのか、アルバムタイトルなのかもわからない。)

The Last Emperor (子供のころ、大昔に大人ぶって買ったんだろうけど。良くもなんともない。)

Neil Young & Cragy Horse / ARC (間違えた!まじで、間違えた!)

これら32枚を担いで最寄のレコファンへ。査定してもらったところ、3610円と判定された(買い取りキャンべーン中とのことで、20%アップ。4332円になった)。一枚、100円程度とのこと。本にとんでもなく酷い値段をつけるブ○○○フに比べれば、ましな値段をつけていると言えるだろうか。

32枚の中で一番高い値段がついたのは、アラン・ホールズワースの2枚で、それぞれ390円,410円。人気ジャンルとも思えないが…あまり持ち込まれないからだろうか?

今は一曲買いやYouTubeもあるので、無意味にアルバムを買う事も少なくなった。

そしてはっきりしているのは、私は60年代系のクラシックなロックファンであり、特に好きなアーチストはジョージ,ディラン,TP&HBだという事。このジャンルからあまり離れると、やっぱり好きではないのだなと痛感した。

レコファンに売りに行く前に、一応リストアップし、事情別に分類してみる。

1曲だけ欲しくてアルバムを買った こういう場合は、iTunesの一曲買いを活用しよう!

Jenny Lewis with Watson Twins / rabbit fur coat (Handle with cere だけが目当て)

Dandy Warhols / ...Earth to the Dandy Warhols (マイクのバンジョーだけが目当て)

The Dandy Warhols / Thirteen tales from urban bohemia (Bohemian like you 目当て)

The best of Village People (Macho man だけが目当て)

Rob Thomas / ...something to be (マイクのみ目当て。その曲すらろくに聞いてない)

The Rembrandts / L.P. (あの曲だけが目当て)

Hevia / Etroco ma non troppo (一曲でけっこう。モダンすぎるのは好みでなし。)

Coundry Dick Montana / The Devil Lied to Me (Listen to her heart のみ目当て。この曲は最高だった)

Galaxie 500 / One Fire (Isn't it a pity 目当て。このカバーは素晴らしかった)

Europe / 1982-1992 (Prisoners in Paradise のみ目当て。良い曲だけど、基本好みではない)

コメディ作品のネタになっていた 本ネタを知りたくてアルバムを買っても、ジャンル的に好みでない場合。こう言うときはYouTubeを活用しよう。

Rick James / Greatest hits (Booshの影響。ちょっと違うよね)

Gary Numan Tubeway Army / Premier hits (Booshの影響。好みでなし)

Bryan Ferry & Roxy Music /Tokyo Joe the best (Booshの影響。やっぱり違う)

Allan Holdsworth Group / Live (Booshの影響。凄いんだけど、ジャンルじゃないね)

The Best of Allan Holdsworth / (Booshの影響。凄いんだけど、ジャンルじゃないね)

Petula Clark / The Ultimate Collection (パイソンのネタ確認)

Eric Idle / Charlie and the Chocolate Factory (エリックではあるけど、この手には興味なし)

10CC / The Very best of 10CC (Booshのネタ確認。欲しければまた買うでしょう)

やむを得ぬ事情があって… 不可抗力ってのもあるものです。

Yosuke Onuma / Beautiful Day (スティーヴ目当て…凄いけど好きなジャンルでなし)

Knockin' on Heaven's Door / The Original Soundtrack (深い事情があって二枚持ってる♪)

Alanis Morissette / the collection (シェリル・クロウと混同したの。ごめんね)

はなわ / HANAWA ROCK (すごく面白いけどCCCDなのでポイ)

どうして買ったんだろう…? どうして購入したのか、自分でも分からない。夢遊病?

Akron /Family (いったい何なのか、皆目分からない。なんだこれ?)

Crazy Ken Band / Punch! Punch! Punch! (友人に勧められたが、ジャンル違い)

Jellyfish / Bellybutton (リンゴにだまされた様な気がする)

Jellyfish / Split Milk (リンゴにだまされた様な気がする)

Enigma / MCMXC a.D. (学生の時、何かにだまされた様な気が…)

Symohonic Music of Procol Harum (間違えた!こういうの、苦手!)

田部井辰雄 /ギターの芸術 大自然への讃歌 シャコンヌ (サンプルって書いてある。学生の時にもらったのかな?)

Timeslip-Rendezvous / Banana Project (これこそ、一体何なのか、皆目分からない。どっちがアーチスト名なのか、アルバムタイトルなのかもわからない。)

The Last Emperor (子供のころ、大昔に大人ぶって買ったんだろうけど。良くもなんともない。)

Neil Young & Cragy Horse / ARC (間違えた!まじで、間違えた!)

これら32枚を担いで最寄のレコファンへ。査定してもらったところ、3610円と判定された(買い取りキャンべーン中とのことで、20%アップ。4332円になった)。一枚、100円程度とのこと。本にとんでもなく酷い値段をつけるブ○○○フに比べれば、ましな値段をつけていると言えるだろうか。

32枚の中で一番高い値段がついたのは、アラン・ホールズワースの2枚で、それぞれ390円,410円。人気ジャンルとも思えないが…あまり持ち込まれないからだろうか?

今は一曲買いやYouTubeもあるので、無意味にアルバムを買う事も少なくなった。

そしてはっきりしているのは、私は60年代系のクラシックなロックファンであり、特に好きなアーチストはジョージ,ディラン,TP&HBだという事。このジャンルからあまり離れると、やっぱり好きではないのだなと痛感した。

Danshari-La ― 2010/11/01 23:13

このブログは音楽雑感記(エッセイ)なので、あまり日記のような事は書かないのだが、今日はそう言う意味で珍しい話題を記す。

私は短期間であろうが、「買わない習慣」と、「断捨離(だんしゃり)」を実行することにした。

「買わない習慣」とは、本のタイトル。お金を大事にして、節約を心がけるなら、つまらない買い物はせず、本当に大事なものにはお金を掛けろ、という考え方。行ってはいけない場所として、百円ショップ,コンビニ,ディスカウントストア,アウトレットモールなどを戒めている。お弁当作りや、無買日(お金をまったく使わない日)を推奨し、お金をかけて欲しいものはリストにして吟味し、本当に良いものを買え。…そのようなわけで、私はコンビニに近寄らず、お弁当作りにいそしみ、大事な音楽にはお金を掛けまくっている。やはり、大事なCDや、音楽をやるお金を確保するためには、つまらない物を「買わない習慣」が大事なのだ。

つまるところ、相変わらず私が音楽関係のアレコレを買いこむことには変わりがない。すると必然的に部屋がどんどん狭くなる。そこで「断捨離」。

「断捨離」は、ずいぶん前からブームになっている、身の回りをすっきりする手法(だと思う)。

要らぬガラクタが生活に入るのを「断ち」、要らぬガラクタを「捨て」、ガラクタのへの執着から「離れる」。始まりはヨガの思想だそうだが、私はヨガには興味がない(ジョージ・ファンのくせに)。ライフスタイルそのものに「断捨離」は及ぶらしいが、私にとってはひたすら部屋を片付け、身の回りをすっきりして、心おきなくCDを楽しむための手段である。まぁ、モデルルームみたいに、生活感がまったくないほど、片付いている様子にも多少憧れている。

断わっておくが、私は片づけられない女ではない。身の回りは大方片付いているし、物が溢れて困っているわけでもない。ファッションにあまり興味がないし、特に買い物好きというわけでもない。しかし、CDラック代わりに使っている本棚がいっぱいになり、仮置きしているCDの山をどうにかしたいという一心で、断捨離もどきを始めたのである。

(ついでに言えば、「断捨離で心も体もすっきり!おかげで恋も仕事も絶好調♪」…などと言う都合の良い話は、まったく信じていない。もともと、ペシミストなのだ。)

手をつけたのは、まずDVD。音楽関係のDVDは断捨離対象外。映画や、コメディなどのDVDを処分するつもりもないのだが、80枚ほどもあると、ケースが邪魔であることに気づいた。そこで、全てのトールケース,ジュエルケースを捨て、無印で購入したポリプロピレンと不織布のCD, DVDフォルダーに収める。スリーブや解説冊子などはすべて抜き出し、書類ケースにまとめて入れて整理。おお、なんとすっきり!デラックス版ボックスなんてのも、ホイホイ捨てる!

迷ったのは、「アニー・リーボヴィッツ」と、「ボブ☆ディランの頭のなか」。双方とも音楽関係とも思えるのだが…「アニー・リーボヴィッツ」は、ジャケット写真の小野洋子がイラっとするので、断捨離。「ボブ☆ディラン」は…うーん、ディラン様だし、ひと様から頂いたものだし…しかし!映画自体があまりにも微妙過ぎるので、やはり断捨離。ごめんね、箱だけだから。

もう一つ気になっていたのは、音楽CDを含めた、まともなジャケットが無いもの ― つまり、ブートレグや、お仲間から頂いたイケナイディスクなども、けっこうある。よし、これらのケースも意味が無いので断捨離。めでたく、すべてがフォルダに収まった。

昔録りためて、全く見ていなかったビデオも何十本という単位で断捨離。これでかなり場所が空き、収納に困っていたCDボックスセットなどがきれいに収まった。

さて、いよいよ本来の目的である、仮置きCDの整理。まず収納スペースを把握するために、仮置きCDを数えてみたら…153枚あった。

153枚ッ?!仮置きのCDだけで153枚?!さすがに自分のズボラ加減に呆れてしまった(普通に片付いているつもりだったが…)。こりゃいかん。またも無印で200枚分のCDケースを買いこむ。事前の断捨離でスペースには問題ない。

所有CDの総数を確認し(1000枚には達しおらず、ひと安心)、ジャンル別に数え、収納場所を整理しなおす。ロック・ポップスはアーチストのアルファベット順に並べる。これらの作業を終えてみると、力をかなり使ったらしく、直後にピアノが弾けなくなった(もっとも、私に握力が無さ過ぎるのだが)。

音楽DVDとCDに関しては、1枚たりとも断捨離する気はなかった。大事な大事な音楽、処分するようなものは一つも無い…!と、思ったが。断捨離な頭で見渡すと、「こりゃ要らんわ」というCDが…30枚強も見つかった。衝撃的。その内容については、記事をあらためる。

蛇足。「買わない習慣」では、「つまらない安物を買うな」という戒めがあるのだが、これはどうだろう?

ドイツのおしゃれ文具デザインメーカーが作った、「クリック+カット」。CDのフィルム開封専用のカッターである!私はこういう物を探していたのだ!丸善で420円だ!すごいぞ丸善!さすが丸善、「ジョン・レノンのヅラ+モヒカン PCクリーナー」を売っていただけある!

CD(特に輸入盤)のフィルムがなかなか開封できず、イラっとした経験は誰にでもあるだろう。私は特に爪が短いので(ピアニスト)、いちいち発狂しそうになっている。フィルムをはがしても、あの頑丈なシールがまた曲者なのだ!

しかし、クリック+カットの小さなカッターの刃なら、スマートに解決!CDのスリットにはまるように刃を立てるのが大事!これはつまらない買い物ではあるまい。

私は短期間であろうが、「買わない習慣」と、「断捨離(だんしゃり)」を実行することにした。

「買わない習慣」とは、本のタイトル。お金を大事にして、節約を心がけるなら、つまらない買い物はせず、本当に大事なものにはお金を掛けろ、という考え方。行ってはいけない場所として、百円ショップ,コンビニ,ディスカウントストア,アウトレットモールなどを戒めている。お弁当作りや、無買日(お金をまったく使わない日)を推奨し、お金をかけて欲しいものはリストにして吟味し、本当に良いものを買え。…そのようなわけで、私はコンビニに近寄らず、お弁当作りにいそしみ、大事な音楽にはお金を掛けまくっている。やはり、大事なCDや、音楽をやるお金を確保するためには、つまらない物を「買わない習慣」が大事なのだ。

つまるところ、相変わらず私が音楽関係のアレコレを買いこむことには変わりがない。すると必然的に部屋がどんどん狭くなる。そこで「断捨離」。

「断捨離」は、ずいぶん前からブームになっている、身の回りをすっきりする手法(だと思う)。

要らぬガラクタが生活に入るのを「断ち」、要らぬガラクタを「捨て」、ガラクタのへの執着から「離れる」。始まりはヨガの思想だそうだが、私はヨガには興味がない(ジョージ・ファンのくせに)。ライフスタイルそのものに「断捨離」は及ぶらしいが、私にとってはひたすら部屋を片付け、身の回りをすっきりして、心おきなくCDを楽しむための手段である。まぁ、モデルルームみたいに、生活感がまったくないほど、片付いている様子にも多少憧れている。

断わっておくが、私は片づけられない女ではない。身の回りは大方片付いているし、物が溢れて困っているわけでもない。ファッションにあまり興味がないし、特に買い物好きというわけでもない。しかし、CDラック代わりに使っている本棚がいっぱいになり、仮置きしているCDの山をどうにかしたいという一心で、断捨離もどきを始めたのである。

(ついでに言えば、「断捨離で心も体もすっきり!おかげで恋も仕事も絶好調♪」…などと言う都合の良い話は、まったく信じていない。もともと、ペシミストなのだ。)

手をつけたのは、まずDVD。音楽関係のDVDは断捨離対象外。映画や、コメディなどのDVDを処分するつもりもないのだが、80枚ほどもあると、ケースが邪魔であることに気づいた。そこで、全てのトールケース,ジュエルケースを捨て、無印で購入したポリプロピレンと不織布のCD, DVDフォルダーに収める。スリーブや解説冊子などはすべて抜き出し、書類ケースにまとめて入れて整理。おお、なんとすっきり!デラックス版ボックスなんてのも、ホイホイ捨てる!

迷ったのは、「アニー・リーボヴィッツ」と、「ボブ☆ディランの頭のなか」。双方とも音楽関係とも思えるのだが…「アニー・リーボヴィッツ」は、ジャケット写真の小野洋子がイラっとするので、断捨離。「ボブ☆ディラン」は…うーん、ディラン様だし、ひと様から頂いたものだし…しかし!映画自体があまりにも微妙過ぎるので、やはり断捨離。ごめんね、箱だけだから。

もう一つ気になっていたのは、音楽CDを含めた、まともなジャケットが無いもの ― つまり、ブートレグや、お仲間から頂いたイケナイディスクなども、けっこうある。よし、これらのケースも意味が無いので断捨離。めでたく、すべてがフォルダに収まった。

昔録りためて、全く見ていなかったビデオも何十本という単位で断捨離。これでかなり場所が空き、収納に困っていたCDボックスセットなどがきれいに収まった。

さて、いよいよ本来の目的である、仮置きCDの整理。まず収納スペースを把握するために、仮置きCDを数えてみたら…153枚あった。

153枚ッ?!仮置きのCDだけで153枚?!さすがに自分のズボラ加減に呆れてしまった(普通に片付いているつもりだったが…)。こりゃいかん。またも無印で200枚分のCDケースを買いこむ。事前の断捨離でスペースには問題ない。

所有CDの総数を確認し(1000枚には達しおらず、ひと安心)、ジャンル別に数え、収納場所を整理しなおす。ロック・ポップスはアーチストのアルファベット順に並べる。これらの作業を終えてみると、力をかなり使ったらしく、直後にピアノが弾けなくなった(もっとも、私に握力が無さ過ぎるのだが)。

音楽DVDとCDに関しては、1枚たりとも断捨離する気はなかった。大事な大事な音楽、処分するようなものは一つも無い…!と、思ったが。断捨離な頭で見渡すと、「こりゃ要らんわ」というCDが…30枚強も見つかった。衝撃的。その内容については、記事をあらためる。

蛇足。「買わない習慣」では、「つまらない安物を買うな」という戒めがあるのだが、これはどうだろう?

ドイツのおしゃれ文具デザインメーカーが作った、「クリック+カット」。CDのフィルム開封専用のカッターである!私はこういう物を探していたのだ!丸善で420円だ!すごいぞ丸善!さすが丸善、「ジョン・レノンのヅラ+モヒカン PCクリーナー」を売っていただけある!

CD(特に輸入盤)のフィルムがなかなか開封できず、イラっとした経験は誰にでもあるだろう。私は特に爪が短いので(ピアニスト)、いちいち発狂しそうになっている。フィルムをはがしても、あの頑丈なシールがまた曲者なのだ!

しかし、クリック+カットの小さなカッターの刃なら、スマートに解決!CDのスリットにはまるように刃を立てるのが大事!これはつまらない買い物ではあるまい。

楽しい音痴 ― 2010/08/05 22:01

何度も言うようだが、私は音痴だ。あまりの音痴加減に、音大進学が危ぶまれたほど。器楽 ― しかも複数の器楽に熱心なのは、この音痴のせいだと思っている。

でもそんな音痴も、人の気持ちを楽にしたり、なごませたりする力もあるのだ。そのような訳で、楽しい音痴特集。

トップ・バッターは、伝説の音痴、フローレンス・フォスター・ジェンキンス。歌っているのは、コロラチューラ・ソプラノの難曲,モーツァルトの「魔笛」より、夜の女王のアリア。

比較のための、伝説の歌姫ルチア・ポップのお手本はこちら。

このもの凄い歌唱でも、本人は大真面目。お金持ちだったので(相続した遺産が莫大だった)、金にモノを言わせて、自分がやりたいことをやりまくった結果が、これである。しまいには、あのカーネギー・ホールでリサイタルを開いたのだから、お金の力おそるべし。

お次は、日本から。ビューティペアの、「かけめぐる青春」。時代とは言え、タイトルからすでにかなり凄い。

これは音痴とかそういう問題ではなく、歌を歌う職業ではない人が、公共の電波に乗って歌わされているというところがすごい。緊張のせいなのか、表情が地面に落ちている。私はプロレスに興味がないが、プロレスファンにとって、これはどうなのだろう?

あの妙なダンス。ステップがジョージの "Blow Away"ビデオのダンスと同じであるという事は、一部で有名な話。

オードリーの若林くんも有名な音痴だ。春日はそこそこ上手に唄うので、対照的である。そもそも、演技力があるのは春日であって、若林は基本的に大根だ。

若林の歌唱を動画サイトで鑑賞しようとすると、バラエティ番組の要らぬ演出が入るので、醍醐味が削がれているため、ここでは割愛する。

最後に、つまらないことでクヨクヨしている時に聞くと、人生が明るくひらける一曲。ヤクルトや阪神で助っ人として活躍した、トーマス・オマリーによる「六甲颪」。

なんと言っても、歌っている本人が幸せそうで、自信たっぷりなのが良い。たたみかけるように、英語バージョンになっても音痴は継続されるところがミソ。

ちょっと落ち込んだ時などには、よく効く。お試しあれ。

でもそんな音痴も、人の気持ちを楽にしたり、なごませたりする力もあるのだ。そのような訳で、楽しい音痴特集。

トップ・バッターは、伝説の音痴、フローレンス・フォスター・ジェンキンス。歌っているのは、コロラチューラ・ソプラノの難曲,モーツァルトの「魔笛」より、夜の女王のアリア。

比較のための、伝説の歌姫ルチア・ポップのお手本はこちら。

このもの凄い歌唱でも、本人は大真面目。お金持ちだったので(相続した遺産が莫大だった)、金にモノを言わせて、自分がやりたいことをやりまくった結果が、これである。しまいには、あのカーネギー・ホールでリサイタルを開いたのだから、お金の力おそるべし。

お次は、日本から。ビューティペアの、「かけめぐる青春」。時代とは言え、タイトルからすでにかなり凄い。

これは音痴とかそういう問題ではなく、歌を歌う職業ではない人が、公共の電波に乗って歌わされているというところがすごい。緊張のせいなのか、表情が地面に落ちている。私はプロレスに興味がないが、プロレスファンにとって、これはどうなのだろう?

あの妙なダンス。ステップがジョージの "Blow Away"ビデオのダンスと同じであるという事は、一部で有名な話。

オードリーの若林くんも有名な音痴だ。春日はそこそこ上手に唄うので、対照的である。そもそも、演技力があるのは春日であって、若林は基本的に大根だ。

若林の歌唱を動画サイトで鑑賞しようとすると、バラエティ番組の要らぬ演出が入るので、醍醐味が削がれているため、ここでは割愛する。

最後に、つまらないことでクヨクヨしている時に聞くと、人生が明るくひらける一曲。ヤクルトや阪神で助っ人として活躍した、トーマス・オマリーによる「六甲颪」。

なんと言っても、歌っている本人が幸せそうで、自信たっぷりなのが良い。たたみかけるように、英語バージョンになっても音痴は継続されるところがミソ。

ちょっと落ち込んだ時などには、よく効く。お試しあれ。

机上の放置CD ― 2010/07/06 22:03

梅棹忠夫氏が亡くなった。音大に入った時、一番最初に先生に読めと命じられたのが、 『知的生産の技術』だった。PC全盛の今、その手法がそのまま使えるわけではないが、興味を持ったら、調べ、記録し、考え、構築していく ― そういう知的生産作業の魅力に、眼を開かされる思いだった。もう一度読みたい本かも知れない。

CDはその名の通りコンパクトなため、棚にしまわず、机上やステレオ上に重ねて放置しているものが多数ある。思いつきで、何が放置されているのかを見てみることにした。

MOJO (Tom Petty & The Heartbreakers) これはあって当然。

グレン・グールド集 (グレン・グールド)

グールドのバッハ「イタリア協奏曲」第三楽章はよく聞きたくなるもんだ。

ショパン,ノクターン集 (ダニエル・バレンモイム) 現在、学習中のため参考用。

Evil Urges (My Morning Jacket)

TP&HBの前座だからと思って買ったけど全く聞いていない。

Live in Chicago (TP&HB)

最近はこういうブートが堂々と普通のCDショップで売っている…

シベリウス ヴァイオリン協奏曲 (ヤッシャ・ハイフェッツ&シカゴ交響楽団)

なんでこんなものが…?思い出した。マイク・キャンベルが、「エレキのストラディバリウスと呼ばれる、レスポールを入手した」という表現を読んで、はて、この例えは適切なのかどうかを考えているうちに、ストラディバリウス所有者の事を考えて、確かハイフェッツは持っていたよな…という連想で引っ張り出したんだ。

Knockin' On Heaven's Door (サウンドトラック)

映画が好き過ぎて、何故かサウンドトラックが2枚ある!

ベートーヴェン ピアノソナタ集 (ウラディーミル・アシュケナージ)

これも自分の演奏参考用だろうな。収録曲は「月光」「告別」「テンペスト」「悲愴」「熱情」「田園」「ワルトシュタイン」かなりお買い得な取り合わせ。

Woman + Country (Jakob Dylan) ごめん、1回しか聞いてない。

タモリ2 (タモリ) 中洲産業大学森田教授の音楽講座!

シューマン ピアノ曲集 (中村紘子) g-moll ソナタの参考用だと思われる。

Lunasa (Lunasa)

何回か前のセッションでやる曲を聴くために、引っ張り出したような記憶が…

Nicely Out Of Tune (Lindisfarne)

超お勧めなブリティッシュ・フォーク・ロック。彼らの記事を書こう、書こうと思いつつ後回しになっている。

Fog on the Tye (Lindisfarne) 以下同文

Live at Royal Albert Hall 1971 (The Byrds)

これは買って良かった名盤!でも、「霧の8マイル」は長すぎるよ!

Thunder Byrd (Roger McGuinn)

このアルバムのタイトル、ずっと [Thunder Bird] だと思ってた…!

Early Tracks Volume I (Howie Epstein) 2枚目ってどうなったの?

An Anthology (Duane Allman)

伝記本の参考用に手元に出していたのだと思われる。レーイラー!とか出てくるのでびっくりする。

BOSEを買った時についてきたサンプルCD さっさとしまえ。

The ARC Gospel Choir ~Thank You Lord~

DVDとセットになっていて、お買い得だったセット。これも記事にしようと思いつつ、後回しになっていた。

Elizabethtown (サウンドトラック)

TP&HB目当てで買ったのは確かだが、なぜ出してあるのかは不明。

A's B's & EP's (Manfred Mann) クラウスが居るのかどうか分からない。

Afterhours (The Bothy Band)

たぶん、セッションで "Farewell to Erin" をやるので、聴いたのだと思う。

Out of the Wind into the Sun (The Bothy Band)

間違いなく "Rip the Calico" 目当て。いつかフルで吹いてみたい。

タモリ (タモリ) ソバヤソバーヤ!!

Down in the Groove (Bob Dylan)

ローリングストーン誌の「偉大なアーチストの残念アルバム」に挙げられていると聞いて、「そんなはずは無かろう!名作だぞ!」と思って、引っ張り出した。

Let It Roll (George Harrison) しかも2枚。美男子ダブルで!

Christmas In The Heart (Bob Dylan) クリスマスはとっくに過ぎましたよ。

Byrds (G. Clark, C. Hillman, D. Crosby, R. McGuinn, M. Clarke)

閉店した新宿のHMVから、売れ残りを私が引き取ったもの。

ゴールドベルグ変奏曲 (グレン・グールド) もちろん、55年録音。

Y Not (Ringo Starr) もちろんベンモント目当て。

名古屋の歌だがね(名古屋開府400年記念CD)

いただきものです。燃~え~よドラゴンズ~♪

ベートーヴェン ピアノ・ソナタ (グレン・グールド)

げげッ!グールドでベートーヴェン?!私はいったい何を考えていたのだろう…?

Forest (ハウゴー&ホイロップ)

北欧ケルティック・ミュージック。なかなかチャーミングで良い。アーチスト後者の名前はHoirupなのだが、"o" に斜線が入るので、出せないでいる。

Ritual ブルガリアン・ヴォイス (ブルガリア国立放送合唱団)

学生時代、ブルガリアン・チャントにはまったため、それを思い出して買ったのだが、イメージとはちょっと違った。学校で聴いたCDが欲しい。

Etnico ma non troppo (ヘヴィア)

F1番組で使われた曲が聞きたかったので買ったもの。イベリア半島のバグパイプ…の、電子版なのだが…うーん、私はもっと土臭い音楽が好きなので、ちょっと却下。

Goin' Home -A Tribute to Fats Domino-

もちろん、TP&HB目当て。そのほかも錚々たる面々なので、ちゃんと聞いてみよう。

Alone, ballads for solo piano (アンドレ・プレヴィン)

プレヴィンがN響の客員指揮者になった時に購入。ジャズなので、良く分からないけど流しておくと良い感じ。

The Best of the Bothy Band

ボシーのアルバムが手に入りにくいという状況を受けて、購入したもの。結局全アルバムを入手したので、開封しないまま。

合計39枚。…そんなに放置しているのか。しまわなきゃ。

さらに驚いたのは、そのうち8枚がクラシック(プレヴィンを含む)。意外と聞いている…というより、ロックはiPodに入っているので通勤時に聞くが、クラシックはそれをしないので、普通にステレオで聴くことになるのだろう。

CDはその名の通りコンパクトなため、棚にしまわず、机上やステレオ上に重ねて放置しているものが多数ある。思いつきで、何が放置されているのかを見てみることにした。

MOJO (Tom Petty & The Heartbreakers) これはあって当然。

グレン・グールド集 (グレン・グールド)

グールドのバッハ「イタリア協奏曲」第三楽章はよく聞きたくなるもんだ。

ショパン,ノクターン集 (ダニエル・バレンモイム) 現在、学習中のため参考用。

Evil Urges (My Morning Jacket)

TP&HBの前座だからと思って買ったけど全く聞いていない。

Live in Chicago (TP&HB)

最近はこういうブートが堂々と普通のCDショップで売っている…

シベリウス ヴァイオリン協奏曲 (ヤッシャ・ハイフェッツ&シカゴ交響楽団)

なんでこんなものが…?思い出した。マイク・キャンベルが、「エレキのストラディバリウスと呼ばれる、レスポールを入手した」という表現を読んで、はて、この例えは適切なのかどうかを考えているうちに、ストラディバリウス所有者の事を考えて、確かハイフェッツは持っていたよな…という連想で引っ張り出したんだ。

Knockin' On Heaven's Door (サウンドトラック)

映画が好き過ぎて、何故かサウンドトラックが2枚ある!

ベートーヴェン ピアノソナタ集 (ウラディーミル・アシュケナージ)

これも自分の演奏参考用だろうな。収録曲は「月光」「告別」「テンペスト」「悲愴」「熱情」「田園」「ワルトシュタイン」かなりお買い得な取り合わせ。

Woman + Country (Jakob Dylan) ごめん、1回しか聞いてない。

タモリ2 (タモリ) 中洲産業大学森田教授の音楽講座!

シューマン ピアノ曲集 (中村紘子) g-moll ソナタの参考用だと思われる。

Lunasa (Lunasa)

何回か前のセッションでやる曲を聴くために、引っ張り出したような記憶が…

Nicely Out Of Tune (Lindisfarne)

超お勧めなブリティッシュ・フォーク・ロック。彼らの記事を書こう、書こうと思いつつ後回しになっている。

Fog on the Tye (Lindisfarne) 以下同文

Live at Royal Albert Hall 1971 (The Byrds)

これは買って良かった名盤!でも、「霧の8マイル」は長すぎるよ!

Thunder Byrd (Roger McGuinn)

このアルバムのタイトル、ずっと [Thunder Bird] だと思ってた…!

Early Tracks Volume I (Howie Epstein) 2枚目ってどうなったの?

An Anthology (Duane Allman)

伝記本の参考用に手元に出していたのだと思われる。レーイラー!とか出てくるのでびっくりする。

BOSEを買った時についてきたサンプルCD さっさとしまえ。

The ARC Gospel Choir ~Thank You Lord~

DVDとセットになっていて、お買い得だったセット。これも記事にしようと思いつつ、後回しになっていた。

Elizabethtown (サウンドトラック)

TP&HB目当てで買ったのは確かだが、なぜ出してあるのかは不明。

A's B's & EP's (Manfred Mann) クラウスが居るのかどうか分からない。

Afterhours (The Bothy Band)

たぶん、セッションで "Farewell to Erin" をやるので、聴いたのだと思う。

Out of the Wind into the Sun (The Bothy Band)

間違いなく "Rip the Calico" 目当て。いつかフルで吹いてみたい。

タモリ (タモリ) ソバヤソバーヤ!!

Down in the Groove (Bob Dylan)

ローリングストーン誌の「偉大なアーチストの残念アルバム」に挙げられていると聞いて、「そんなはずは無かろう!名作だぞ!」と思って、引っ張り出した。

Let It Roll (George Harrison) しかも2枚。美男子ダブルで!

Christmas In The Heart (Bob Dylan) クリスマスはとっくに過ぎましたよ。

Byrds (G. Clark, C. Hillman, D. Crosby, R. McGuinn, M. Clarke)

閉店した新宿のHMVから、売れ残りを私が引き取ったもの。

ゴールドベルグ変奏曲 (グレン・グールド) もちろん、55年録音。

Y Not (Ringo Starr) もちろんベンモント目当て。

名古屋の歌だがね(名古屋開府400年記念CD)

いただきものです。燃~え~よドラゴンズ~♪

ベートーヴェン ピアノ・ソナタ (グレン・グールド)

げげッ!グールドでベートーヴェン?!私はいったい何を考えていたのだろう…?

Forest (ハウゴー&ホイロップ)

北欧ケルティック・ミュージック。なかなかチャーミングで良い。アーチスト後者の名前はHoirupなのだが、"o" に斜線が入るので、出せないでいる。

Ritual ブルガリアン・ヴォイス (ブルガリア国立放送合唱団)

学生時代、ブルガリアン・チャントにはまったため、それを思い出して買ったのだが、イメージとはちょっと違った。学校で聴いたCDが欲しい。

Etnico ma non troppo (ヘヴィア)

F1番組で使われた曲が聞きたかったので買ったもの。イベリア半島のバグパイプ…の、電子版なのだが…うーん、私はもっと土臭い音楽が好きなので、ちょっと却下。

Goin' Home -A Tribute to Fats Domino-

もちろん、TP&HB目当て。そのほかも錚々たる面々なので、ちゃんと聞いてみよう。

Alone, ballads for solo piano (アンドレ・プレヴィン)

プレヴィンがN響の客員指揮者になった時に購入。ジャズなので、良く分からないけど流しておくと良い感じ。

The Best of the Bothy Band

ボシーのアルバムが手に入りにくいという状況を受けて、購入したもの。結局全アルバムを入手したので、開封しないまま。

合計39枚。…そんなに放置しているのか。しまわなきゃ。

さらに驚いたのは、そのうち8枚がクラシック(プレヴィンを含む)。意外と聞いている…というより、ロックはiPodに入っているので通勤時に聞くが、クラシックはそれをしないので、普通にステレオで聴くことになるのだろう。

Iko Iko ― 2010/05/09 22:37

4月29日に記事にした、映画「ノッキン・オン・ヘブンズ・ドア」があまりにも好きなので、なかなか手に入りにくいサントラも購入した。

いろいろ素敵なのだが、ここで取り上げるのは、ザ・ベル・スターズの "Iko Iko"。「いこ、いこ」ではなく、「アイコ・アイコ」。使われた映画のシーンも良くて、かなり気に入った一曲。ザ・ベル・スターズは80年代に活躍したUKの女性ロックバンド。

どうやらこの曲、映画「レインマン」のサントラとして使われたらしい。ビデオに映画のシーンが入っているのはそのせい。私も大昔に「レインマン」を見ははずだが、この曲のことはまっったく覚えていない。

"Iko Iko" のオリジナルは、ジェイムズ・”シュガー・ボーイ”・クロフォードの、"Jock-A-Mo"。

歌詞は、「ニューオーリンズのマルディグラ・インディアンを題材にしたもの」ということになっているが、「マルディグラ・インディアン」というのは、いわゆるネイティブ・アメリカンのことではない。ニューオーリンズのカーニバルで、ネイティブ・アメリカン風の華やかな衣装を身につけてパレードをする、主にアフロ・アメリカンのこと。

いかにもディキシーランドっぽい、ジャジー&ブルージーな格好良い演奏。確かに、これはカバーしたくなる。

この曲を有名にしたのは、1965年のザ・ディキシー・カップスのカバーバージョンで、この時にタイトルが "Iko Iko" となった。

埋め込みコードがないので、こちらでリンク。オリジナルよりも、土臭さがあって、これまた格好良い。

さらに、1975年ドクター・ジョンがカバー。クロフォードのオリジナルに近いのだが、さらにブルージーに、引きずるようなドクター節が炸裂している。

この映像、何だろう…?リンゴ・スター&オールスター・バンドかな?ジム・ケルトナーに、リヴォン・ヘルム、ジョー・ウォルシュ、リック・ダンコ、ビリー・プレストン…ガース・ハドソンも居る?

ドクターの格好が凄まじいが、あれって要するに「マルディグラ・インディアン」のつもりなのだろうか。

いずれの演奏も素晴らしいのだが、第一印象の刷り込みというのは恐ろしい。私にとっては、ザ・ベル・スターズが一番良くて、それも映画としては「レインマン」がまったく思い浮かばず、つねに「ノッキン・オン・ヘブンズ・ドア」と一緒にイメージされている。

いろいろ素敵なのだが、ここで取り上げるのは、ザ・ベル・スターズの "Iko Iko"。「いこ、いこ」ではなく、「アイコ・アイコ」。使われた映画のシーンも良くて、かなり気に入った一曲。ザ・ベル・スターズは80年代に活躍したUKの女性ロックバンド。

どうやらこの曲、映画「レインマン」のサントラとして使われたらしい。ビデオに映画のシーンが入っているのはそのせい。私も大昔に「レインマン」を見ははずだが、この曲のことはまっったく覚えていない。

"Iko Iko" のオリジナルは、ジェイムズ・”シュガー・ボーイ”・クロフォードの、"Jock-A-Mo"。

歌詞は、「ニューオーリンズのマルディグラ・インディアンを題材にしたもの」ということになっているが、「マルディグラ・インディアン」というのは、いわゆるネイティブ・アメリカンのことではない。ニューオーリンズのカーニバルで、ネイティブ・アメリカン風の華やかな衣装を身につけてパレードをする、主にアフロ・アメリカンのこと。

いかにもディキシーランドっぽい、ジャジー&ブルージーな格好良い演奏。確かに、これはカバーしたくなる。

この曲を有名にしたのは、1965年のザ・ディキシー・カップスのカバーバージョンで、この時にタイトルが "Iko Iko" となった。

埋め込みコードがないので、こちらでリンク。オリジナルよりも、土臭さがあって、これまた格好良い。

さらに、1975年ドクター・ジョンがカバー。クロフォードのオリジナルに近いのだが、さらにブルージーに、引きずるようなドクター節が炸裂している。

この映像、何だろう…?リンゴ・スター&オールスター・バンドかな?ジム・ケルトナーに、リヴォン・ヘルム、ジョー・ウォルシュ、リック・ダンコ、ビリー・プレストン…ガース・ハドソンも居る?

ドクターの格好が凄まじいが、あれって要するに「マルディグラ・インディアン」のつもりなのだろうか。

いずれの演奏も素晴らしいのだが、第一印象の刷り込みというのは恐ろしい。私にとっては、ザ・ベル・スターズが一番良くて、それも映画としては「レインマン」がまったく思い浮かばず、つねに「ノッキン・オン・ヘブンズ・ドア」と一緒にイメージされている。

最近のコメント