Free Horses ― 2016/09/02 21:50

"The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" で、俳優のケヴィン・ベーコンがトム・ペティのパロディで "Free Fallin'" を披露したという。もちろん、ジミー・ファロンも一緒。これ、最高!

オリジナルの「彼女は馬が好きだ」が拡大、拡大、さらに拡大。とにかく馬が大好きだ。たてがみも、歯も、鼻も、蹄鉄も好きだし、何より馬が好きだ!

しかも、ハートブレイカーズもしっかり揃える懲りよう。スタンとハウイの人も衣装が似ているし、キーボードの人はスコットとベンモントを掛け合わせた感じ。

そして、ジミー・ファロンがマイクを演じてくれている!マイクがトムさんを後ろから見ている様子とか、意外に似ている。そして首が短いので、姿は似ていない。

有名なサビに入りたいのに、いつまで経ってもAメロでグルグル回っているって、ベタな展開だけど、どうしても笑える。

このパロディの有りがたいところは、なんと言ってもご本人たちでは決して見ることの出来ない、マイクとトムさんによる、ワン・マイクのシャウトが拝めるところだ。ありがたや、ありがたや…

せっかくなので、元ネタになったTP&HBの動画もはりつける。見比べると楽しさ倍増!

もう、ここまで来たら、ファロンはウィルベリーズをやるしか無いな!今回の作品も、冒頭にトムさんの紹介として、ジョージとジェフ・リンも出てきたし。やろう!

オリジナルの「彼女は馬が好きだ」が拡大、拡大、さらに拡大。とにかく馬が大好きだ。たてがみも、歯も、鼻も、蹄鉄も好きだし、何より馬が好きだ!

しかも、ハートブレイカーズもしっかり揃える懲りよう。スタンとハウイの人も衣装が似ているし、キーボードの人はスコットとベンモントを掛け合わせた感じ。

そして、ジミー・ファロンがマイクを演じてくれている!マイクがトムさんを後ろから見ている様子とか、意外に似ている。そして首が短いので、姿は似ていない。

有名なサビに入りたいのに、いつまで経ってもAメロでグルグル回っているって、ベタな展開だけど、どうしても笑える。

このパロディの有りがたいところは、なんと言ってもご本人たちでは決して見ることの出来ない、マイクとトムさんによる、ワン・マイクのシャウトが拝めるところだ。ありがたや、ありがたや…

せっかくなので、元ネタになったTP&HBの動画もはりつける。見比べると楽しさ倍増!

もう、ここまで来たら、ファロンはウィルベリーズをやるしか無いな!今回の作品も、冒頭にトムさんの紹介として、ジョージとジェフ・リンも出てきたし。やろう!

Waiting on a friend ― 2016/09/08 21:14

色々立て込んでいて、楽器の練習がままならない期間があったので、ウクレレの新曲も、しばらく形にならなかった。

選んだのは、"Waiting on a Friend"。ザ・ローリング・ストーンズ1981年の曲だ。

ウクレレに編曲して分かったのは、この曲が恐ろしく単純にできていること。キーはCなのだが、C, F, G, Amぐらいしか出てこない。ロックはだいたいこういうものなのだろう。

先生が爆笑したのは、Aメロの頭がきなりAm であること。イントロがあるとは言え、なかなか人を食った作りだ。

"Angie" のような弦楽器向きのメロディがあるわけでも無いので、オリジナルではニッキー・ホプキンズが弾いていたイントロのピアノ・ソロを、なぞることにした。

さて、前述の通りオリジナルのキーはCなのだが、こちらのライブは、なんとF。

しかも、このライブは1981年なのだという。曲が発表された同じ年に、なぜ完全四度も高くするのだろう?もの凄い謎。

ミックの音域の問題とは思えない。サックスのソロにキーを合わせた?サックスはFの方が吹きやすいと言うことがあるのだろうか?サックスは完全に門外漢なので分からない。それとも、ギター・チューニングの問題なのか。

高くした方がライブ映えするとか、そういう理由だろうか。

とにかく、この予想の斜め上を行く移調は、ストーンズの柔軟性と、意外性、変えているようで、実は変わっていない、またはその逆…そんなことを考えさせる。

選んだのは、"Waiting on a Friend"。ザ・ローリング・ストーンズ1981年の曲だ。

ウクレレに編曲して分かったのは、この曲が恐ろしく単純にできていること。キーはCなのだが、C, F, G, Amぐらいしか出てこない。ロックはだいたいこういうものなのだろう。

先生が爆笑したのは、Aメロの頭がきなりAm であること。イントロがあるとは言え、なかなか人を食った作りだ。

"Angie" のような弦楽器向きのメロディがあるわけでも無いので、オリジナルではニッキー・ホプキンズが弾いていたイントロのピアノ・ソロを、なぞることにした。

さて、前述の通りオリジナルのキーはCなのだが、こちらのライブは、なんとF。

しかも、このライブは1981年なのだという。曲が発表された同じ年に、なぜ完全四度も高くするのだろう?もの凄い謎。

ミックの音域の問題とは思えない。サックスのソロにキーを合わせた?サックスはFの方が吹きやすいと言うことがあるのだろうか?サックスは完全に門外漢なので分からない。それとも、ギター・チューニングの問題なのか。

高くした方がライブ映えするとか、そういう理由だろうか。

とにかく、この予想の斜め上を行く移調は、ストーンズの柔軟性と、意外性、変えているようで、実は変わっていない、またはその逆…そんなことを考えさせる。

ハリウッド・ボウルがやって来た ヤァ!ヤァ!ヤァ! ― 2016/09/12 22:04

ビートルズのライブ・アルバム,[Live at the Hollywood Bowl] が発売された。もちろん、ディスクも買っているのだが、届くのが待ちきれず、iTunes でも買ってしまった…

ビートルズの公式にしては、イマイチなトレイラーだな…。

説明するまでもないが、これは1964年と1965年に行われたロサンゼルス,ハリウッド・ボウルでのライブを収録したアルバムで、オリジナルはビートルズ解散後の1977年に発売された。たしか[Anthology] でのジョージ・マーティンは、「ジェットエンジン音(女の子達の悲鳴)の後ろから録音したような酷い音」と言っていたような気がする。

このたび、ジャケットを一新,新しい曲も加え、タイトルも少し変え、デジタル・リマスター盤として発売されたというわけ。

オリジナルの方は、CD化されていなかったため、私は聴いたことがなく、存在を知識として知っていた。

そのようなわけで、初めてこのライブ・アルバムを聴いたのだが、真っ先に浮かんだ印象は、「演奏している当人達は自分の音は殆ど聞こえなかった」という話は、俄には信じがたいということ。聞こえていなくて、あんな上手に演奏するだろうか?

[Anthology] アルバムは断片的なライブが多いし、[Live at BBC] はスタジオに近い環境。このライブでは、最初から最後までもの凄い歓声の中、追い立てられるように演奏する。ライブ音源のビートルズとしては、新鮮で、しかも、しっかりとした演奏には感動すら覚える。

特にリンゴのドラムと、ポールのベースが素晴らしい。ポールはかなり目立ちたがり屋なベーシストだと思うが、その特徴が良く出ているし、しかも格好良い。ライブ特有のノリの良さ。ベースなのに軽やかに躍動している。

主にリード・ヴォーカルを務める二人の安定感も間違いない。そして、自分の音が聞こえていたに違いないと思わせるのは、控えめながらもコーラスもほぼ正確なところだ。

ジョージのリード・ギターは言うまでもない。オリジナル・スタジオ・レコーディングでは、まだこの時期は未熟な感じも残るのだが(それも魅力)、このライブでは余裕があるし、遊びも多い。"A Hard Day's Night" のソロなど、かなり心配したのだが平気でこなしているではないか。しかもオマケつき。ジョージ最高。ジョージ、ジョージ!(堪えられなかった…)

鳴り止まない歓声、バンド自身も興奮していて、しかも楽器は四人分のみ。MCは曲名を一瞬忘れ、「リンゴ!」で絶叫が更に高まる。

ビートルズのライブといえば、実はこれが決定版なのだと思い知らされた。[BBC] や [Roof top] は大人しいもので、ライヴ・バンドとしてのビートルズの実力は、ここに集約されているに違いない。

やっぱりビートルズにはかなわない。ねぇ、ベンモント。

Benmont Tench Ⅲ on Instagram

ビートルズの公式にしては、イマイチなトレイラーだな…。

説明するまでもないが、これは1964年と1965年に行われたロサンゼルス,ハリウッド・ボウルでのライブを収録したアルバムで、オリジナルはビートルズ解散後の1977年に発売された。たしか[Anthology] でのジョージ・マーティンは、「ジェットエンジン音(女の子達の悲鳴)の後ろから録音したような酷い音」と言っていたような気がする。

このたび、ジャケットを一新,新しい曲も加え、タイトルも少し変え、デジタル・リマスター盤として発売されたというわけ。

オリジナルの方は、CD化されていなかったため、私は聴いたことがなく、存在を知識として知っていた。

そのようなわけで、初めてこのライブ・アルバムを聴いたのだが、真っ先に浮かんだ印象は、「演奏している当人達は自分の音は殆ど聞こえなかった」という話は、俄には信じがたいということ。聞こえていなくて、あんな上手に演奏するだろうか?

[Anthology] アルバムは断片的なライブが多いし、[Live at BBC] はスタジオに近い環境。このライブでは、最初から最後までもの凄い歓声の中、追い立てられるように演奏する。ライブ音源のビートルズとしては、新鮮で、しかも、しっかりとした演奏には感動すら覚える。

特にリンゴのドラムと、ポールのベースが素晴らしい。ポールはかなり目立ちたがり屋なベーシストだと思うが、その特徴が良く出ているし、しかも格好良い。ライブ特有のノリの良さ。ベースなのに軽やかに躍動している。

主にリード・ヴォーカルを務める二人の安定感も間違いない。そして、自分の音が聞こえていたに違いないと思わせるのは、控えめながらもコーラスもほぼ正確なところだ。

ジョージのリード・ギターは言うまでもない。オリジナル・スタジオ・レコーディングでは、まだこの時期は未熟な感じも残るのだが(それも魅力)、このライブでは余裕があるし、遊びも多い。"A Hard Day's Night" のソロなど、かなり心配したのだが平気でこなしているではないか。しかもオマケつき。ジョージ最高。ジョージ、ジョージ!(堪えられなかった…)

鳴り止まない歓声、バンド自身も興奮していて、しかも楽器は四人分のみ。MCは曲名を一瞬忘れ、「リンゴ!」で絶叫が更に高まる。

ビートルズのライブといえば、実はこれが決定版なのだと思い知らされた。[BBC] や [Roof top] は大人しいもので、ライヴ・バンドとしてのビートルズの実力は、ここに集約されているに違いない。

やっぱりビートルズにはかなわない。ねぇ、ベンモント。

Benmont Tench Ⅲ on Instagram

Petty Fest: End of the Line ― 2016/09/16 22:03

楽しいトムさん祭りこと、[Petty Fest] が、今年も賑々しく行われ、相変わらずメンバーが豪華!しかし今年みたいに、ダニー・ハリスンとジェイコブ・ディランというウィルベリー従兄弟が揃って出た年はあっただろうか?記憶にないのだが。

[George Fest] でも、[Petty Fest] でも、ウィルベリーズの曲と言えば "Handle with Care" なのだが、今回は "End of the Line"。

以下、リハーサルの想像図。

ジョナサン「俺がロイやるから、ダニーはジョージ、ジェイコブはボブのパートな!」

ダニー「オッケー!」(ワクワク)

ジェイコブ「オッケー!」(ワクワク)

リハーサル終了

ジェイコブ「俺、いらなくね?!」

ジョナサン「いらないね!♪」

ダニー「いらないね!♪」

べらぼうに楽しそう。お酒もかなり入っている…!体のサイズがそうさせるのか、みんなやたらとダニーにじゃれつく。ジョージは人に異常接近する人だったけど、ダニーはされる方なのか。

ジョナサン・ベイツなんて、[George Fest] の時から思っていたが、どんだけダニー好きなんだか…

[George Fest], [Petty Fest] ときたら、もう、[Wilbury Fest] をやってしまえば良い。ウィルベリーズの曲だけじゃなくて、"Cheer down" とか、"You got it", "I won't back down" なんかも演奏して。ダニーとジェイコブは出演確定で。

このウィルベリー従兄弟、以前ジョンの "Give some truth" で共演して、かなり良かったのだから、もっと色々やって良いと思う。

[George Fest] でも、[Petty Fest] でも、ウィルベリーズの曲と言えば "Handle with Care" なのだが、今回は "End of the Line"。

以下、リハーサルの想像図。

ジョナサン「俺がロイやるから、ダニーはジョージ、ジェイコブはボブのパートな!」

ダニー「オッケー!」(ワクワク)

ジェイコブ「オッケー!」(ワクワク)

リハーサル終了

ジェイコブ「俺、いらなくね?!」

ジョナサン「いらないね!♪」

ダニー「いらないね!♪」

べらぼうに楽しそう。お酒もかなり入っている…!体のサイズがそうさせるのか、みんなやたらとダニーにじゃれつく。ジョージは人に異常接近する人だったけど、ダニーはされる方なのか。

ジョナサン・ベイツなんて、[George Fest] の時から思っていたが、どんだけダニー好きなんだか…

[George Fest], [Petty Fest] ときたら、もう、[Wilbury Fest] をやってしまえば良い。ウィルベリーズの曲だけじゃなくて、"Cheer down" とか、"You got it", "I won't back down" なんかも演奏して。ダニーとジェイコブは出演確定で。

このウィルベリー従兄弟、以前ジョンの "Give some truth" で共演して、かなり良かったのだから、もっと色々やって良いと思う。

I. Me. Mine ― 2016/09/19 20:28

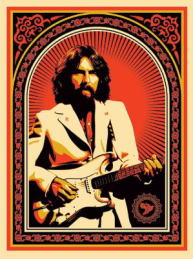

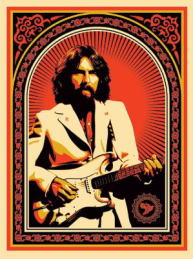

ジョージの [I. Me. Mine] の豪華本が例によってジェネシスから発売されるというお知らせが来た。今回は装丁をがらりと変えて、シェパード・フェアリーがカバーデザインをしている。

フェアリーといえば、数年前に [Concert for Bangladesh] のジョージも作品にしていた。

ジョージは年齢の割に貫禄があって、黙っていると神々しいから、フェアリーのモチーフとしては向いているのかも知れない。

まぁ、貫禄もないし、神々しくもないトムさんも立派な作品にするのだから、立派なのはデザインをするアーチストなのだが

それで、[I. Me. Mine] だが。ううむ。豪華本は。…買わないと思う。何せ読みにくい!

ジョージといえば、少し前に Guitar World が [George Harrison's 10 Greatest Guitar Moments After the Beatles] というのをやっていた。

George Harrison's 10 Greatest Guitar Moments After the Beatles

ジョージらしく、彼自身の曲だけではなく、ゲスト参加した作品も選ばれているのだが、大事な物がひとつ欠けている。

長くもないし、派手でもなく、出しゃばってもいないが、この上なくジョージらしい、ジョージのギターソロ。曲調に溶け込み、歌うように奏でるジョージの良さが最高に表現されている。

ウィルベリーズ抜きで、ジョージは決して語れない。映画 [Living in the material world: George Harrison] は、ワーナー移籍後がすっぽり抜けているから、ウィルベリーズへ向かうジョージをワーナー移籍後から追う映画を作っても良いのではないだろか。

フェアリーといえば、数年前に [Concert for Bangladesh] のジョージも作品にしていた。

ジョージは年齢の割に貫禄があって、黙っていると神々しいから、フェアリーのモチーフとしては向いているのかも知れない。

まぁ、貫禄もないし、神々しくもないトムさんも立派な作品にするのだから、立派なのはデザインをするアーチストなのだが

それで、[I. Me. Mine] だが。ううむ。豪華本は。…買わないと思う。何せ読みにくい!

ジョージといえば、少し前に Guitar World が [George Harrison's 10 Greatest Guitar Moments After the Beatles] というのをやっていた。

George Harrison's 10 Greatest Guitar Moments After the Beatles

ジョージらしく、彼自身の曲だけではなく、ゲスト参加した作品も選ばれているのだが、大事な物がひとつ欠けている。

長くもないし、派手でもなく、出しゃばってもいないが、この上なくジョージらしい、ジョージのギターソロ。曲調に溶け込み、歌うように奏でるジョージの良さが最高に表現されている。

ウィルベリーズ抜きで、ジョージは決して語れない。映画 [Living in the material world: George Harrison] は、ワーナー移籍後がすっぽり抜けているから、ウィルベリーズへ向かうジョージをワーナー移籍後から追う映画を作っても良いのではないだろか。

The Zombies: I want you back again ― 2016/09/22 20:21

今月のはじめ、ザ・ゾンビーズの二人,コリン・ブランストーンとロッド・アーゲントがトム・ペティのお宅を訪問したという。

ゾンビーズってUKのバンドだと思ったけど。お二人はアメリカに住んでいるのか?ツアーの途中?アメリカを中心に活動中なのだろうか…?二人とも着こなしがアメリカっぽすぎる。

トムさん…トムさーん。オーラ無しなのは、分かっております。トムさんはツアーや新譜のプロモーション中でもないと、容姿に磨きをかけません。女優なので、普段はゆるい。ゆる過ぎる!

でも、Tシャツで憧れのバンドへの敬意を示すのも忘れないトムさん。ビートルズのTシャツを着ていたのも、一度や二度ではない。

トムさんとゾンビーズと言えば、"I want you back again"。

ゾンビーズのオリジナルから。

ビートルズっぽいコーラスの美しさと、オルガンのソロがとてもクールで印象的。

一方、こちらはトム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズによるカバー。1997年,伝説のフィルモア。

こちらもオリジナルと同じく、ソロはベンモントによるオルガン。流石は世界の凄腕キーボーディスト。抜かりなく格好良い。そして特筆すべきは、トムさんと完璧に溶け合うハウイの声。

憧れのゾンビーズに捧げる、極上のパフォーマンス。最高の一言に尽きる。

ゾンビーズってUKのバンドだと思ったけど。お二人はアメリカに住んでいるのか?ツアーの途中?アメリカを中心に活動中なのだろうか…?二人とも着こなしがアメリカっぽすぎる。

トムさん…トムさーん。オーラ無しなのは、分かっております。トムさんはツアーや新譜のプロモーション中でもないと、容姿に磨きをかけません。女優なので、普段はゆるい。ゆる過ぎる!

でも、Tシャツで憧れのバンドへの敬意を示すのも忘れないトムさん。ビートルズのTシャツを着ていたのも、一度や二度ではない。

トムさんとゾンビーズと言えば、"I want you back again"。

ゾンビーズのオリジナルから。

ビートルズっぽいコーラスの美しさと、オルガンのソロがとてもクールで印象的。

一方、こちらはトム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズによるカバー。1997年,伝説のフィルモア。

こちらもオリジナルと同じく、ソロはベンモントによるオルガン。流石は世界の凄腕キーボーディスト。抜かりなく格好良い。そして特筆すべきは、トムさんと完璧に溶け合うハウイの声。

憧れのゾンビーズに捧げる、極上のパフォーマンス。最高の一言に尽きる。

The Beatles: Eight Days A Week -The Touring Years ― 2016/09/25 19:56

ザ・ビートルズの映画 [The Beatles: Eight Days A Week -The Touring Years] を見に行った。休日とあって、満席。ほかの回もSold Outだった。

ビートルズがデビューしてから中期にいたるまでの、ライブツアーを追った作品で、彼らの生き生きとした活動が堪能できて、楽しかった。

まず印象的なのは、ビートルズというバンドが、ライブ演奏の名手だったといことだ。[Live at the Hollywood Bowl] でも同じ事を思った。だてにハンブルグで鍛えられていない。自作の曲を、自分たちが作りあげたアレンジで(プロデューサーの導きがあったにしろ)、自分たちの演奏で録音で世に送り出し、認められただけに、ビートルズには自信がある。そういう弾けるばかりの自信と、無邪気さが、彼らの強みだった。

ところで、映画を一緒に見に行った一人が言うには、LPで出ていたオリジナルの [The Beatles at the Hollywood Bowl] は、かなり残念な作品で、「ビートルズはライブが下手なのだ」という感想を持ったそうだ。その印象のせいで今回のリマスターは未だ聴いていないとのこと。

これには驚いてしまった。私はオリジナルを聴いておらず、今回のリマスターでビートルズの上手さに感心していたのだから。当時の機材と、歓声の凄まじさが、それだけ彼らの録音を損ねていたということになる。技術の進歩のありがたさは、計り知れない。

映画は1965年シェイ・スタジアムでのライブで、一つのクライマックスを迎える。実のところ、この映画はここで終わっても良かったのかも知れない。最後にシェイでの演奏をたっぷり見せて、ライブ・バンドとしてのビートルズの最高潮で終われば、めでたしめでたし。

その後の、ビートルズを取り巻く環境の狂乱ぶりから、ライブツアーを嫌悪するに至るところは、残念な気持ちで終わってしまうので、やや後味が良くない。

私がシェイでの大団円を提案したところ、同行の人が「日本公演をカットしてしまうのは、大市場である日本のことを考えると難しい」と述べた。なるほど。私にとっては、ビートルズの日本公演があろうが、なかろうがどうでも良いのだが。

一番印象的だったのは、ビートルズと言うバンドが、とにかく仲の良いバンドだったということ。彼らの間にあったのは間違いなく強い愛情であり、それがあったからこそ、あの若さで自分を見失うことなく、過酷なライブツアーの日々に耐えられたのだろう。

バンドとしての仲の良さ、友情が彼らの根本にあり、ライブツアーを止めた後も、数年は結束してバンド活動を続け得たのは、それ故だったろう。メンバー個々の才能のために、遅かれ早かれ自ら爆発してしまう運命にあっただろうが、四人の友情と絆は疑う余地がない。

バンドとしての結束,楽しさ,互いの信頼感と愛情は、ジョージのその後の活動にも強い影響を与えていたと思う。ジョージはその才能を、ビートルズで十分に発揮する機会に恵まれなかったため、もっとも解散の恩恵を受けた人だが、同時にバンドという物に対する情熱も持っていたに違いない。

14,15歳から27歳まで ― 人間形成に大きな影響を与えるこの時期に、最高のバンドのメンバーの一人であり、仲間を愛していたジョージは、どこかで常にバンドを欲しており、その情熱が、トラヴェリング・ウィルベリーズとして結実したと考えて良いのではないだろうか。

映画は本編の後、デジタル・リマスターされたシェイ・スタジアムでの演奏をたっぷり見せて終わる。この部分は、映画館上映限定とのことだが、どうだろう。DVD, Blu-ray にならないとはちょっと考えがたい。

シェイ・スタジアムの演奏はその熱気と、演奏の充実で最高のひとことだ。[Hollywood Bowl]と同じく、貧弱な機材,モニター無しの状態で、よくもこれほどの演奏ができたものだ。曲によっては、始まるなりジョン,ポール,ジョージが一斉に振り返ってリンゴを見つめる。本当に何も聞こえなくて、見るしかなかったのだろう。

一つ、初めて見る映像として印象深かったのは、リヴァプールFCの本拠地アンフィールドでの、大合唱だ。

リヴァプールのサポーターのことを、本拠地のスタンドの名称(The Kop)から、The Kopites と言うそうだ。

私はこの合唱を今回の映画で初めて見た。1964年から65年のシーズン、リヴァプールは優勝したとのこと。フットボールには疎いので、どういうリーグのどういうタイトルなのかは知らないが。

この素晴らしい合唱は、リヴァプールの誇り,フットボールとビートルズが融合した、堂々たる物で、とても感動した。どうして、今まで見たことがなかったのか、不思議だ。

映画の大画面で、綺麗なビートルズの音と映像。素晴らしい楽曲に演奏、魅力的な若さ弾けるビートルズ、とりわけ目を引く美男子のジョージ、ジョージ!

ビートルズファンはもちろん、ビートルズをこれから聴く人も、ロックが好きだというだけの人も、この映画はおおいにお勧めだ。

ビートルズがデビューしてから中期にいたるまでの、ライブツアーを追った作品で、彼らの生き生きとした活動が堪能できて、楽しかった。

まず印象的なのは、ビートルズというバンドが、ライブ演奏の名手だったといことだ。[Live at the Hollywood Bowl] でも同じ事を思った。だてにハンブルグで鍛えられていない。自作の曲を、自分たちが作りあげたアレンジで(プロデューサーの導きがあったにしろ)、自分たちの演奏で録音で世に送り出し、認められただけに、ビートルズには自信がある。そういう弾けるばかりの自信と、無邪気さが、彼らの強みだった。

ところで、映画を一緒に見に行った一人が言うには、LPで出ていたオリジナルの [The Beatles at the Hollywood Bowl] は、かなり残念な作品で、「ビートルズはライブが下手なのだ」という感想を持ったそうだ。その印象のせいで今回のリマスターは未だ聴いていないとのこと。

これには驚いてしまった。私はオリジナルを聴いておらず、今回のリマスターでビートルズの上手さに感心していたのだから。当時の機材と、歓声の凄まじさが、それだけ彼らの録音を損ねていたということになる。技術の進歩のありがたさは、計り知れない。

映画は1965年シェイ・スタジアムでのライブで、一つのクライマックスを迎える。実のところ、この映画はここで終わっても良かったのかも知れない。最後にシェイでの演奏をたっぷり見せて、ライブ・バンドとしてのビートルズの最高潮で終われば、めでたしめでたし。

その後の、ビートルズを取り巻く環境の狂乱ぶりから、ライブツアーを嫌悪するに至るところは、残念な気持ちで終わってしまうので、やや後味が良くない。

私がシェイでの大団円を提案したところ、同行の人が「日本公演をカットしてしまうのは、大市場である日本のことを考えると難しい」と述べた。なるほど。私にとっては、ビートルズの日本公演があろうが、なかろうがどうでも良いのだが。

一番印象的だったのは、ビートルズと言うバンドが、とにかく仲の良いバンドだったということ。彼らの間にあったのは間違いなく強い愛情であり、それがあったからこそ、あの若さで自分を見失うことなく、過酷なライブツアーの日々に耐えられたのだろう。

バンドとしての仲の良さ、友情が彼らの根本にあり、ライブツアーを止めた後も、数年は結束してバンド活動を続け得たのは、それ故だったろう。メンバー個々の才能のために、遅かれ早かれ自ら爆発してしまう運命にあっただろうが、四人の友情と絆は疑う余地がない。

バンドとしての結束,楽しさ,互いの信頼感と愛情は、ジョージのその後の活動にも強い影響を与えていたと思う。ジョージはその才能を、ビートルズで十分に発揮する機会に恵まれなかったため、もっとも解散の恩恵を受けた人だが、同時にバンドという物に対する情熱も持っていたに違いない。

14,15歳から27歳まで ― 人間形成に大きな影響を与えるこの時期に、最高のバンドのメンバーの一人であり、仲間を愛していたジョージは、どこかで常にバンドを欲しており、その情熱が、トラヴェリング・ウィルベリーズとして結実したと考えて良いのではないだろうか。

映画は本編の後、デジタル・リマスターされたシェイ・スタジアムでの演奏をたっぷり見せて終わる。この部分は、映画館上映限定とのことだが、どうだろう。DVD, Blu-ray にならないとはちょっと考えがたい。

シェイ・スタジアムの演奏はその熱気と、演奏の充実で最高のひとことだ。[Hollywood Bowl]と同じく、貧弱な機材,モニター無しの状態で、よくもこれほどの演奏ができたものだ。曲によっては、始まるなりジョン,ポール,ジョージが一斉に振り返ってリンゴを見つめる。本当に何も聞こえなくて、見るしかなかったのだろう。

一つ、初めて見る映像として印象深かったのは、リヴァプールFCの本拠地アンフィールドでの、大合唱だ。

リヴァプールのサポーターのことを、本拠地のスタンドの名称(The Kop)から、The Kopites と言うそうだ。

私はこの合唱を今回の映画で初めて見た。1964年から65年のシーズン、リヴァプールは優勝したとのこと。フットボールには疎いので、どういうリーグのどういうタイトルなのかは知らないが。

この素晴らしい合唱は、リヴァプールの誇り,フットボールとビートルズが融合した、堂々たる物で、とても感動した。どうして、今まで見たことがなかったのか、不思議だ。

映画の大画面で、綺麗なビートルズの音と映像。素晴らしい楽曲に演奏、魅力的な若さ弾けるビートルズ、とりわけ目を引く美男子のジョージ、ジョージ!

ビートルズファンはもちろん、ビートルズをこれから聴く人も、ロックが好きだというだけの人も、この映画はおおいにお勧めだ。

Jimmie Nicol ― 2016/09/28 20:47

ビートルズの映画 [Eight Days A Week] を見に行った時、変な服を着て行った。

ある日、電車の中でこのシャツを着ているお兄さんが居たのだ。すぐにググり、購入するに至る。仕事に着ていけない…。

そして、ピアスとネックレスはストーンズ。後悔はない。

ここまでは前置き。

映画 [Eight Days A Week] では、ジミー・ニコルが登場しなかったのが不満だった。

ジミー・ニコルのファンだという訳ではない。

リンゴが病気のためツアーに行けず、ジミー・ニコルが代役を務めることになった際、ジョージが「リンゴが行かないなら俺も行かない!」と駄々をこねたという、殺人的超ラブリーカワイイ・エピソード。このエピソードを紹介するために欠かせないのが、ジミー・ニコルではないか。ジミー・ニコルを出せ!

出せと言うからには出すけれど。やっぱり顔からしてビートルではない。彼の罪ではないが。

ともあれ、リンゴの代役を務めたニコル。ジョージはどう彼に接していたのだろうか。ニコルは四歳上だから、あまり接触しなかったのだろうか。リンゴだって三歳上だが…

後年、大人になったジョージは「それほど意固地になることもなかった」とでも言うのかと思いきや…

ジョージ:もちろん、ジミーには感謝しているけど、やるべきじゃなかったんだ。重要なのは、ファブだろいうこと。(中略)あれはまずかったよ。僕は理解できなかった。当時、自分のことを自分で決められなかったのは、ほんとに嫌だった。“君たちは出発しなさい” ― “でもリンゴも一緒じゃないと” ― “いや、悪いけど、別のドラマーとやるんだ” と、こんな風だった。もっと年をとってからなら、反対して “行かない”と言えたと思う。当時僕は若すぎて主張すべき物事がよく見えてなかったんだ。(ビートルズ・アンソロジー)

ジョージ、ぶれてない。

ジョージはあまり「リンゴじゃきゃ行かない」と主張できなかったかのように述べているが、ジョージ・マーティンによれば、かなりごねたらしい。

ジョージ・マーティン:彼らはもう少しでオーストラリア・ツアーをやめるところだった。ジョージはとても誠実で、“リンゴがいないなら、そのグループはビートルズじゃない。どうしてそんなことをしなきゃならないのか、僕にはわからない。僕は行かないよ”と言うんだ。ブライアン(・エプスタイン)と私は、力を尽くして、ジョージが行かなければみんながっかりすると彼を説得した。

エプスタインのアシスタントだった、アリステア・テイラーによると、ジョージは四人のなかでもっとも手がかからなく、面倒を起こさない、気持ちの良い青年だった。しかしこの時ばかりは大人たちをいたく困らせた。

ジョージのこういうところも、やはり好きだ。

ある日、電車の中でこのシャツを着ているお兄さんが居たのだ。すぐにググり、購入するに至る。仕事に着ていけない…。

そして、ピアスとネックレスはストーンズ。後悔はない。

ここまでは前置き。

映画 [Eight Days A Week] では、ジミー・ニコルが登場しなかったのが不満だった。

ジミー・ニコルのファンだという訳ではない。

リンゴが病気のためツアーに行けず、ジミー・ニコルが代役を務めることになった際、ジョージが「リンゴが行かないなら俺も行かない!」と駄々をこねたという、殺人的超ラブリーカワイイ・エピソード。このエピソードを紹介するために欠かせないのが、ジミー・ニコルではないか。ジミー・ニコルを出せ!

出せと言うからには出すけれど。やっぱり顔からしてビートルではない。彼の罪ではないが。

ともあれ、リンゴの代役を務めたニコル。ジョージはどう彼に接していたのだろうか。ニコルは四歳上だから、あまり接触しなかったのだろうか。リンゴだって三歳上だが…

後年、大人になったジョージは「それほど意固地になることもなかった」とでも言うのかと思いきや…

ジョージ:もちろん、ジミーには感謝しているけど、やるべきじゃなかったんだ。重要なのは、ファブだろいうこと。(中略)あれはまずかったよ。僕は理解できなかった。当時、自分のことを自分で決められなかったのは、ほんとに嫌だった。“君たちは出発しなさい” ― “でもリンゴも一緒じゃないと” ― “いや、悪いけど、別のドラマーとやるんだ” と、こんな風だった。もっと年をとってからなら、反対して “行かない”と言えたと思う。当時僕は若すぎて主張すべき物事がよく見えてなかったんだ。(ビートルズ・アンソロジー)

ジョージ、ぶれてない。

ジョージはあまり「リンゴじゃきゃ行かない」と主張できなかったかのように述べているが、ジョージ・マーティンによれば、かなりごねたらしい。

ジョージ・マーティン:彼らはもう少しでオーストラリア・ツアーをやめるところだった。ジョージはとても誠実で、“リンゴがいないなら、そのグループはビートルズじゃない。どうしてそんなことをしなきゃならないのか、僕にはわからない。僕は行かないよ”と言うんだ。ブライアン(・エプスタイン)と私は、力を尽くして、ジョージが行かなければみんながっかりすると彼を説得した。

エプスタインのアシスタントだった、アリステア・テイラーによると、ジョージは四人のなかでもっとも手がかからなく、面倒を起こさない、気持ちの良い青年だった。しかしこの時ばかりは大人たちをいたく困らせた。

ジョージのこういうところも、やはり好きだ。

最近のコメント