Here Comes My Baby ― 2020/06/01 21:43

1962年1月1日に、大雪の中リヴァプールからやってきたザ・ビートルズは、デッカ・レコードのオーディションを受けた。

そして落ちた。

デッカ・レコードがビートルズを落としたことは、世紀の大失敗と言われている。

デッカはクラシックでも有名だし、ザ・フーやストーンズを世に出している。

それでもなお、デッカが何で有名かと言えば、「ビートルズを落としたレーベル」としてではないだろうか。

デッカにはデッカなりに理由があった。

実はビートルズとは別のバンドを、同時期にオーディションしており、どちらかを選ばなければならなかったのだ。

ビートルズを捨てて採用したのが、ザ・トレメローズである。当時は、ブライアン・プール&ザ・トレメローズだった。

トレメローズのスタートは、なかなか思うようなヒットには恵まれなかったようだ。"Twist and Shout" をカバーして発表したのが、ビートルズのファーストアルバム発売から、たった一ヶ月後だったというのだから、不運としか言いようがない。

それでも、時は1960年代前半。ブリティッシュ・インベイション勢の一角として、いくつかのヒットを飛ばした。

しかし、ブライアン・プールをはじめ、何人もメンバーが代わり、デッカレコードからも離脱した60年代後半にバンドとしての正念場を迎える。

幸運なことに、1967年に "Here Comes My Baby" がヒットした。

ドンチャカした演奏が ―― とりわけカウベルが笑えるが、CS&Nばりの美しいコーラスだ。

この曲のプロデューシングは、ちょっとした謎のおバカ加減だが、オリジナルを作ったのはキャット・スティーヴンスと知って驚いた。

私にとってキャット・スティーヴンスと言えば、[Teaser and the Firecat] なので、このおバカ楽曲とつながらなかったのだ。

そこで彼のバージョンを聞いてみた。これなら分かる。レフト・バンクとか、ゾンビーズみたいな感じ。ただ、ブラスの使い方がちょっと、バカみたいで、そこがトレメローズに影響したようだ。

トレメローズはその後もメンバー交代を繰り返して、今に至るそうだ。

デッカ・レコードの判断も、それほど悪くなかったのかも知れない。

そして落ちた。

デッカ・レコードがビートルズを落としたことは、世紀の大失敗と言われている。

デッカはクラシックでも有名だし、ザ・フーやストーンズを世に出している。

それでもなお、デッカが何で有名かと言えば、「ビートルズを落としたレーベル」としてではないだろうか。

デッカにはデッカなりに理由があった。

実はビートルズとは別のバンドを、同時期にオーディションしており、どちらかを選ばなければならなかったのだ。

ビートルズを捨てて採用したのが、ザ・トレメローズである。当時は、ブライアン・プール&ザ・トレメローズだった。

トレメローズのスタートは、なかなか思うようなヒットには恵まれなかったようだ。"Twist and Shout" をカバーして発表したのが、ビートルズのファーストアルバム発売から、たった一ヶ月後だったというのだから、不運としか言いようがない。

それでも、時は1960年代前半。ブリティッシュ・インベイション勢の一角として、いくつかのヒットを飛ばした。

しかし、ブライアン・プールをはじめ、何人もメンバーが代わり、デッカレコードからも離脱した60年代後半にバンドとしての正念場を迎える。

幸運なことに、1967年に "Here Comes My Baby" がヒットした。

ドンチャカした演奏が ―― とりわけカウベルが笑えるが、CS&Nばりの美しいコーラスだ。

この曲のプロデューシングは、ちょっとした謎のおバカ加減だが、オリジナルを作ったのはキャット・スティーヴンスと知って驚いた。

私にとってキャット・スティーヴンスと言えば、[Teaser and the Firecat] なので、このおバカ楽曲とつながらなかったのだ。

そこで彼のバージョンを聞いてみた。これなら分かる。レフト・バンクとか、ゾンビーズみたいな感じ。ただ、ブラスの使い方がちょっと、バカみたいで、そこがトレメローズに影響したようだ。

トレメローズはその後もメンバー交代を繰り返して、今に至るそうだ。

デッカ・レコードの判断も、それほど悪くなかったのかも知れない。

It Don't Come Easy ― 2020/06/05 22:00

[Concert for Bangladesh] を聞いていたら、リンゴの "It Don't Come easy" が、雲間から差す太陽の光のように思えた。

インド音楽をから、ジョージの楽曲と、重厚な雰囲気が続いた中から、リンゴの軽快なドラムと明るい歌声、ポップな曲調を聞くと、すごくウキウキとした気持ちになる。

その明るさは、コンサートの映像を見るよりも、音だけの方が実感しやすいのかも知れない。

改めて公式ビデオを見ると、ヘリコプターまで動員しているけど、けっこういい加減な作り…というか、映画 [Help!] の続きみたい。でも曲が良いので爽やかに感じる。

"It Don't Come Easy" を書いたのはリンゴということになっているが、実際はジョージとの共作である。プロデュースもジョージ。

リンゴが語ったところによると、ジョージが最後のヴァースに、「神」を盛り込もうとしたが、リンゴが却下。じゃぁ、「ハレ・クリシュナ」と言ったら、またリンゴが却下。そして最終的に、"peace" に落ち着いたのだという。

ジョージによるデモもあるが、こちらでは心置きなく、「ハレ・クリシュナ!」が炸裂している。

よく想像する、「もう一つの Concert for George」でのリンゴは、この曲を歌っていても良いかも知れない。

インド音楽をから、ジョージの楽曲と、重厚な雰囲気が続いた中から、リンゴの軽快なドラムと明るい歌声、ポップな曲調を聞くと、すごくウキウキとした気持ちになる。

その明るさは、コンサートの映像を見るよりも、音だけの方が実感しやすいのかも知れない。

改めて公式ビデオを見ると、ヘリコプターまで動員しているけど、けっこういい加減な作り…というか、映画 [Help!] の続きみたい。でも曲が良いので爽やかに感じる。

"It Don't Come Easy" を書いたのはリンゴということになっているが、実際はジョージとの共作である。プロデュースもジョージ。

リンゴが語ったところによると、ジョージが最後のヴァースに、「神」を盛り込もうとしたが、リンゴが却下。じゃぁ、「ハレ・クリシュナ」と言ったら、またリンゴが却下。そして最終的に、"peace" に落ち着いたのだという。

ジョージによるデモもあるが、こちらでは心置きなく、「ハレ・クリシュナ!」が炸裂している。

よく想像する、「もう一つの Concert for George」でのリンゴは、この曲を歌っていても良いかも知れない。

Walls (Circus & No. 3) ― 2020/06/09 20:17

トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズの名曲 "Walls" は、公式レコーディングで、ふたつのバージョンある。

"Circus" と "No.3" だが、どちらが好きかという問題。どちらも捨てがたい。

私は聴いた当時は "No.3" の方が好きだったような気もするが、今は断然 "Circus" の方が贔屓である。あの冒頭のカウントからして最高。

分厚く、煌びやかで、カラフル。不遠慮に鍵盤が鳴りまくり、そしてリンジー・バッキンガムの立体的なコーラスワークが完璧に機能している。プロデューシングの仕上がりとしては、TP&HBの全作品の中でも最高位ではないだろうか。

ミュージック・ビデオは、この曲の雰囲気をよく表現した作品になっている。たった一つ惜しいのは、冒頭のカウントが入っていないところ。

"Circus" の公式スタジオレコーディングを、ライブで再現するのは、さすがに難しい。必然的に、ライブでは "No.3" に近い演奏になる。

リリース当初、テレビで何度か披露している。レコーディングでも叩いたカート・ビスケラのバージョンもあるのだが、ちょっとそちらは「ぶん殴りすぎ」のきらいがある。

私はやはりスティーヴ・フェローニのバージョンが好きだ。

スタジオ録音の "No.3" はギターブレイクではなくて、ハーモニカが鳴るのだが、この演奏ではマイクのギターが聴ける…はずだった。残念ながら、ちょっとバランスがおかしかったのか、あまり堪能できなかった。

ハウイと一緒のヴォーカルが淡々としているように見せて、"But you've got..." のところで情熱があふれ出て、ちょっと泣きそうになる。

"Walls" は、ロックンロールの感受性豊かで、どこか危なげな心の部分に根付いている。派手でも、ポップでもないけど、独りで、そっと、胸の内に大事に感じていたい、そういう名曲だ。

"Circus" と "No.3" だが、どちらが好きかという問題。どちらも捨てがたい。

私は聴いた当時は "No.3" の方が好きだったような気もするが、今は断然 "Circus" の方が贔屓である。あの冒頭のカウントからして最高。

分厚く、煌びやかで、カラフル。不遠慮に鍵盤が鳴りまくり、そしてリンジー・バッキンガムの立体的なコーラスワークが完璧に機能している。プロデューシングの仕上がりとしては、TP&HBの全作品の中でも最高位ではないだろうか。

ミュージック・ビデオは、この曲の雰囲気をよく表現した作品になっている。たった一つ惜しいのは、冒頭のカウントが入っていないところ。

"Circus" の公式スタジオレコーディングを、ライブで再現するのは、さすがに難しい。必然的に、ライブでは "No.3" に近い演奏になる。

リリース当初、テレビで何度か披露している。レコーディングでも叩いたカート・ビスケラのバージョンもあるのだが、ちょっとそちらは「ぶん殴りすぎ」のきらいがある。

私はやはりスティーヴ・フェローニのバージョンが好きだ。

スタジオ録音の "No.3" はギターブレイクではなくて、ハーモニカが鳴るのだが、この演奏ではマイクのギターが聴ける…はずだった。残念ながら、ちょっとバランスがおかしかったのか、あまり堪能できなかった。

ハウイと一緒のヴォーカルが淡々としているように見せて、"But you've got..." のところで情熱があふれ出て、ちょっと泣きそうになる。

"Walls" は、ロックンロールの感受性豊かで、どこか危なげな心の部分に根付いている。派手でも、ポップでもないけど、独りで、そっと、胸の内に大事に感じていたい、そういう名曲だ。

Roger Mcguinn Glasses ― 2020/06/13 20:28

1960年代のロックスターが、フレームの小さなメガネをトレードマークにしている例と言えば、まっさきにジョン・レノンの丸眼鏡が思い出されるのだろうが、実はロジャー・マッグインの「おばあちゃんメガネのサングラス」の方が、先ではないだろうか。

この "All I really Want to Do" は1965年だそうだ。

デイヴィッド・クロスビーが可愛すぎて、もはや詐欺の域である。

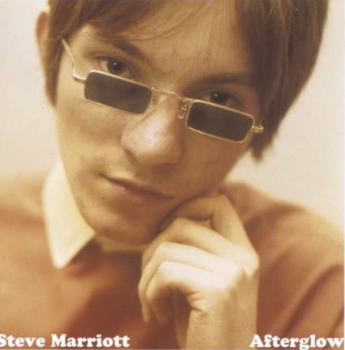

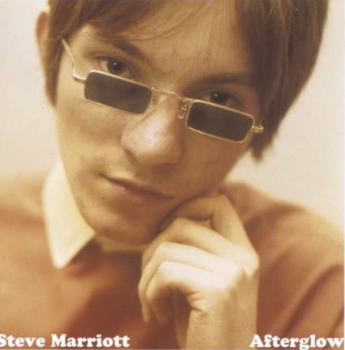

ロジャー・マッグインが広めたと思われるこのサングラス、使いこなすのは結構難しいが、その点スティーヴ・マリオットは似合っている方だ。

このロジャー・マッグイン・サングラス、実は日本製だという話を聞いた。

5年前、復刻されたというので、早速チェック!

なんだこりゃ!!

ビートルズ?!なぜビートルズ?!

そりゃあ、たしかにビートルズも使っているけど…

ううーん、やっぱりこれは「ザ・バーズ,マッグイン・モデル」で売り出して欲しかったなぁ…プロモーションとしては、どうしてもビートルズに頼らざるを得ないのか…

最後に、せっかく憧れのマッグイン・サングラスを着用しているけど、完全に失敗している人。

ほかのハートブレイカーズはみんな、格好良いサングラスできめてるし、夏っぽい軽装なのに、独りだけ暑苦しくダサいジャケットを着込み、史上最も女性に不評なもみ上げ…

サングラスのかけかたも、間違っている!これは、瞳が見えるように、鼻先に引っかけるようにしなきゃいけないし、そもそもトムさんは顔が長いから、フレームの小さないものは似合わないのだ!

音楽は最高なんだけどな…

この "All I really Want to Do" は1965年だそうだ。

デイヴィッド・クロスビーが可愛すぎて、もはや詐欺の域である。

ロジャー・マッグインが広めたと思われるこのサングラス、使いこなすのは結構難しいが、その点スティーヴ・マリオットは似合っている方だ。

このロジャー・マッグイン・サングラス、実は日本製だという話を聞いた。

5年前、復刻されたというので、早速チェック!

なんだこりゃ!!

ビートルズ?!なぜビートルズ?!

そりゃあ、たしかにビートルズも使っているけど…

ううーん、やっぱりこれは「ザ・バーズ,マッグイン・モデル」で売り出して欲しかったなぁ…プロモーションとしては、どうしてもビートルズに頼らざるを得ないのか…

最後に、せっかく憧れのマッグイン・サングラスを着用しているけど、完全に失敗している人。

ほかのハートブレイカーズはみんな、格好良いサングラスできめてるし、夏っぽい軽装なのに、独りだけ暑苦しくダサいジャケットを着込み、史上最も女性に不評なもみ上げ…

サングラスのかけかたも、間違っている!これは、瞳が見えるように、鼻先に引っかけるようにしなきゃいけないし、そもそもトムさんは顔が長いから、フレームの小さないものは似合わないのだ!

音楽は最高なんだけどな…

I Don't Believe You (She Acts Like We Never Have Met) ― 2020/06/17 20:44

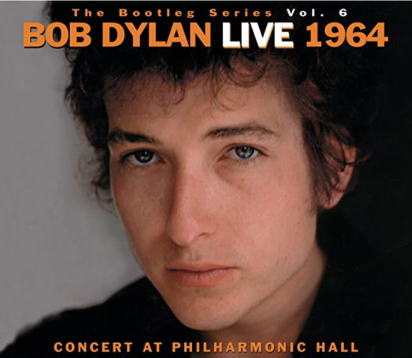

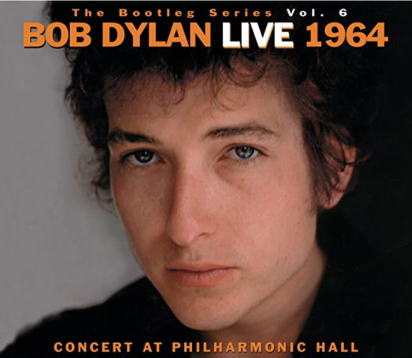

ボブ・ディランが1964年8月にリリースしたアルバム [Another Side of Bob Dylan] の収録曲に、"I Don't Believe You (She Acts Like We Never Have Met)" がある。

大好きな曲だ。

一番好きな演奏は、ブートレグ・シリーズ Vol.6 [Concert at Philharmonic Hall] の録音。

このライブは、ハロウィーンの日で、「ボブ・ディランの仮装でもしようか」などと、上機嫌に冗談を飛ばし、ジョーン・バエズとも共演したりして、凄く楽しい。

"It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding" を歌い終わったあと、しばらく "I Don't Believe You" のコードを弾いているのだが、中々歌い出さない。

「これは君らに会ったことのあるあらゆる人についての歌だ」とか、色々しゃべり、ハーモニカも吹く…が、歌い出さない。

だんだん、会場が笑い出す。ディランもチラっと歌ったりするが…

「これ、2番だな…」

完全に、歌い出しの歌詞を忘れているのだ。

とうとうディラン自ら、「誰か、歌詞、わかる?」と会場に訊く始末。たちまち声があがり、

"I can't understand!"

「そうだ、I can't understand...」

…と、ここまで来るのに2分かかる。

この場面が大好きで仕方がない。

ディランにとってもお気に入りの曲だったらしく、ライブでの演奏も多い。

ザ・バンドとの演奏は "The Last Waltz" にも含まれている。

アコースティックなディランの独りバージョンも良いが、このロックバンド・バージョンも格好良い。ディランの声の張り方も最高だ。

大好きな曲だ。

一番好きな演奏は、ブートレグ・シリーズ Vol.6 [Concert at Philharmonic Hall] の録音。

このライブは、ハロウィーンの日で、「ボブ・ディランの仮装でもしようか」などと、上機嫌に冗談を飛ばし、ジョーン・バエズとも共演したりして、凄く楽しい。

"It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding" を歌い終わったあと、しばらく "I Don't Believe You" のコードを弾いているのだが、中々歌い出さない。

「これは君らに会ったことのあるあらゆる人についての歌だ」とか、色々しゃべり、ハーモニカも吹く…が、歌い出さない。

だんだん、会場が笑い出す。ディランもチラっと歌ったりするが…

「これ、2番だな…」

完全に、歌い出しの歌詞を忘れているのだ。

とうとうディラン自ら、「誰か、歌詞、わかる?」と会場に訊く始末。たちまち声があがり、

"I can't understand!"

「そうだ、I can't understand...」

…と、ここまで来るのに2分かかる。

この場面が大好きで仕方がない。

ディランにとってもお気に入りの曲だったらしく、ライブでの演奏も多い。

ザ・バンドとの演奏は "The Last Waltz" にも含まれている。

アコースティックなディランの独りバージョンも良いが、このロックバンド・バージョンも格好良い。ディランの声の張り方も最高だ。

Buster ― 2020/06/21 20:42

Heartbreaker's Japan Party さんの主催するミーティングも、世情を反映して、「オンライン・ミーティング」となった。

パソコンやタブレット、スマホの画面の中だけで人とコミュニケーションして盛り上がるというのは、それなりに技術の必要なことだが、そこは好きな音楽が同じ物同士である。楽しいひとときだった。

そのオンライン・ミーティングで話題になったのが、「最初の洋楽アイドルは誰だったか」という案件。主に女性にとっての、最初の洋楽アイドルである。

私は幼少期からクラシック・ピアノを習っていたので、音楽的なヒーローはベートーヴェンであり、洋楽ロックのアイドルは、12歳の時に出会ったビートルズということになる。とっくにジョンも亡くなっていたので、時流を反映したアイドルではなかった。

一方、私より上の世代の方の洋楽アイドルを、しつこく掘り下げていったら、結局「バスター」という名前が出てきて、大笑いになった。HBJPの主催者,M さんのかつてのアイドルが、バスターだったという事は、一種のネタだったのだ。

私はオンタイムで知らないので、バスター Buster のことを調べた。

いわゆる Big in Japan (日本でのみ有名,人気の高いアーチスト)の代表のような彼らは、リヴァプール出身で、1977年に "Sunday(すてきなサンデー)" が日本でヒットしたのだが、結成は意外と古く、1972年だそうだ。

まずは代表曲、「リバプールから生まれた ティーンズの新しいアイドル」の "Sunday" を聞いてみる。

爽やかで軽快、明るくてポップな良い曲だと思う。低音でドゥワップ風のコーラスを入れているあたりがロックっぽくなくて、ちょっと笑える。

美しいコーラスと、ハンドクラッピングの使用など、リヴァプール出身としては欲しい演出も入れている。

日本での人気があまりにも凄かったらしく、武道館公演もしたし、CMにも起用された。今となってはなつかしの、森永チョコフレークである。

かつてバスターがアイドルだったという人は、一様にこのCMのことを、印象深く覚えているようだ。

曲は "Dance with Me"。日本版シングルによると、「僕達の目標はビートルズだ!」…とのこと。まぁ、ある程度その目標は達成されていたのかも知れない。

さすがにこの路線のティーンズ・アイドルがそのまま一線で活躍し続けるのは困難なわけで、1982年には解散したそうだ。

とはいえ、世の中にはヒットを夢見る無数のミュージシャンが生まれては、消えていった。そんな中でバスターは、いまだに多くの人のアイドルとして記憶されて続けているのだから、幸運な、成功したバンドだったと言うべきだろう。

パソコンやタブレット、スマホの画面の中だけで人とコミュニケーションして盛り上がるというのは、それなりに技術の必要なことだが、そこは好きな音楽が同じ物同士である。楽しいひとときだった。

そのオンライン・ミーティングで話題になったのが、「最初の洋楽アイドルは誰だったか」という案件。主に女性にとっての、最初の洋楽アイドルである。

私は幼少期からクラシック・ピアノを習っていたので、音楽的なヒーローはベートーヴェンであり、洋楽ロックのアイドルは、12歳の時に出会ったビートルズということになる。とっくにジョンも亡くなっていたので、時流を反映したアイドルではなかった。

一方、私より上の世代の方の洋楽アイドルを、しつこく掘り下げていったら、結局「バスター」という名前が出てきて、大笑いになった。HBJPの主催者,M さんのかつてのアイドルが、バスターだったという事は、一種のネタだったのだ。

私はオンタイムで知らないので、バスター Buster のことを調べた。

いわゆる Big in Japan (日本でのみ有名,人気の高いアーチスト)の代表のような彼らは、リヴァプール出身で、1977年に "Sunday(すてきなサンデー)" が日本でヒットしたのだが、結成は意外と古く、1972年だそうだ。

まずは代表曲、「リバプールから生まれた ティーンズの新しいアイドル」の "Sunday" を聞いてみる。

爽やかで軽快、明るくてポップな良い曲だと思う。低音でドゥワップ風のコーラスを入れているあたりがロックっぽくなくて、ちょっと笑える。

美しいコーラスと、ハンドクラッピングの使用など、リヴァプール出身としては欲しい演出も入れている。

日本での人気があまりにも凄かったらしく、武道館公演もしたし、CMにも起用された。今となってはなつかしの、森永チョコフレークである。

かつてバスターがアイドルだったという人は、一様にこのCMのことを、印象深く覚えているようだ。

曲は "Dance with Me"。日本版シングルによると、「僕達の目標はビートルズだ!」…とのこと。まぁ、ある程度その目標は達成されていたのかも知れない。

さすがにこの路線のティーンズ・アイドルがそのまま一線で活躍し続けるのは困難なわけで、1982年には解散したそうだ。

とはいえ、世の中にはヒットを夢見る無数のミュージシャンが生まれては、消えていった。そんな中でバスターは、いまだに多くの人のアイドルとして記憶されて続けているのだから、幸運な、成功したバンドだったと言うべきだろう。

Rough and Rowdy Ways ― 2020/06/25 20:32

ボブ・ディランの新譜 [Routh and Rowdy Ways] が届いた。

[Tempest] 以来、実に8年ぶりの自作曲のオリジナル・アルバムである。

長かった!―― この8年!ディラン作の曲に飢え、フランク・シナトラに耐え(正直な気持ちだ)―― やっぱりディラン様はこうでなきゃ!

自宅で仕事をしている間、ずっと聞いていたのだが、心地良いディランの詩の世界と、ちょっと斜めに構えた、ロックを秘めた音楽の世界。

私のお気に入りは、"False Prophet" ―― 特に詩が良い。歌われているのは、偽善者か、独裁者か?それともこの曲を聞く誰かか、ディラン自身なのか。想像の膨らむ、豊かな世界だ。

クレジットを見ると、フィオナ・アップルや、ベンモント・テンチの名前がある。この曲にも参加しているのではないだろうか。

面白かったのは、ジョン・F・ケネディの死を描いた [Murder Most Foul] は、1曲だけ別盤にしていることだ。

ウェブ上に公開されたときにも思ったのだが、この作品は音楽というより、「朗読詩」だ。ディラン自身もそういうふうに考えて、わざわざ別にしたのではないだろうか。

ロック・ファン、ディラン・ファン、音楽ファン、そのときは来た。ボブ・ディランの、ボブ・ディラン作の、新譜がやってきた。

なんて素晴らしいことだろうか。

[Tempest] 以来、実に8年ぶりの自作曲のオリジナル・アルバムである。

長かった!―― この8年!ディラン作の曲に飢え、フランク・シナトラに耐え(正直な気持ちだ)―― やっぱりディラン様はこうでなきゃ!

自宅で仕事をしている間、ずっと聞いていたのだが、心地良いディランの詩の世界と、ちょっと斜めに構えた、ロックを秘めた音楽の世界。

私のお気に入りは、"False Prophet" ―― 特に詩が良い。歌われているのは、偽善者か、独裁者か?それともこの曲を聞く誰かか、ディラン自身なのか。想像の膨らむ、豊かな世界だ。

クレジットを見ると、フィオナ・アップルや、ベンモント・テンチの名前がある。この曲にも参加しているのではないだろうか。

面白かったのは、ジョン・F・ケネディの死を描いた [Murder Most Foul] は、1曲だけ別盤にしていることだ。

ウェブ上に公開されたときにも思ったのだが、この作品は音楽というより、「朗読詩」だ。ディラン自身もそういうふうに考えて、わざわざ別にしたのではないだろうか。

ロック・ファン、ディラン・ファン、音楽ファン、そのときは来た。ボブ・ディランの、ボブ・ディラン作の、新譜がやってきた。

なんて素晴らしいことだろうか。

You Don't Know How It Feels (Home Recording) ― 2020/06/29 21:48

トム・ペティが自宅で8トラックを用いて録音した、"You Don't Know How It Feels" が発表され、同時にリリック・ビデオも公開された。

おしゃれな作りで格好良い。

トムさんが自分でギター複数、ハーモニカ、タンバリンを担当し、丁寧に歌っている。

これを聞くと、トムさんが自宅で作ったときから、ほぼ完成形だったことが分かる。スタジオ録音版として収録されたものは、ベースとドラムを足しただけではないだろうか。

名曲が出来るとき ―― 色々なパターンがあると思う。散々いじくって、スタジオで原型をとどめなくなるものもあれば、こういう「そのまま」のケースもあるのだ。

歌詞は一部、最終形とは違っている。

一つ面白かったのは、 "I'm so tired of being tired" という一節。

これは同じ [Wildflowers] に収録されている "Crawling Back To You" に登場する。

この時期のトムさんの中で、お気に入りの言葉だったのだろうか。

ついでなので、"Crawling Back To You" のライブも見ておく。

ドラムが入る瞬間がたまらない。

こういう時期の名曲がまだあって、"All the Rest" に収録されるのだと思うと、期待でいっぱいだ。

おしゃれな作りで格好良い。

トムさんが自分でギター複数、ハーモニカ、タンバリンを担当し、丁寧に歌っている。

これを聞くと、トムさんが自宅で作ったときから、ほぼ完成形だったことが分かる。スタジオ録音版として収録されたものは、ベースとドラムを足しただけではないだろうか。

名曲が出来るとき ―― 色々なパターンがあると思う。散々いじくって、スタジオで原型をとどめなくなるものもあれば、こういう「そのまま」のケースもあるのだ。

歌詞は一部、最終形とは違っている。

一つ面白かったのは、 "I'm so tired of being tired" という一節。

これは同じ [Wildflowers] に収録されている "Crawling Back To You" に登場する。

この時期のトムさんの中で、お気に入りの言葉だったのだろうか。

ついでなので、"Crawling Back To You" のライブも見ておく。

ドラムが入る瞬間がたまらない。

こういう時期の名曲がまだあって、"All the Rest" に収録されるのだと思うと、期待でいっぱいだ。

最近のコメント