The Concert for Bangladesh ― 2015/08/01 21:32

44年前の今日、1971年8月1日。ニューヨークはマディソン・スクェア・ガーデンで、The Concert for Bangladesh バングラデシュ救済コンサートが行われた。当日は日曜日で、午後2時30分からと、8時からの2公演が行われた。

今となっては一般的な、チャリティ・コンサートの先駆けであり、ジョージ・ハリスンがその友情の力を見せつけた象徴的な出来事もでもあった。

豪華な出演者による素晴らしい演奏の連続だが、その準備期間は非常に短かった。8月1日の本番に備えて、リハーサルが始まったのは7月26日から。エリック・クラプトンがドラッグの影響で体調も悪く、ギリギリまで来なかったり、ディランが尻込みしたり、コンサート前日のリハーサルまで、ジョージはやきもきしたことだろう。

コンサートのプロダクション・マネージャーのジョナサン・タプリンと、ライティングのチップ・モンクは、ジョージとザ・バンドの交流で知り合い、参加することになったそうだ。

このCFBで好きなシーンはたくさんある。いくつか抜粋してみる。

まずは、"Here Comes the Sun"。ピート・ハムとのアコースティック演奏。この曲はオリジナルのレコード収録版がどうにもならないくらい最高だが、ライブ演奏としては、CFBでのパフォーマンスが一番好きだ。

イントロを聴いた観客が歓声を上げ、ジョージがニコっとするところが良い。早めのテンポで過剰演出はせず、一気に最後まで駆け込むのが格好良い。そして終わると同時に上がる轟音のような歓声がこれまた素晴らしい。

実は私は一番泣きそうになるのは、ジョージでも、ディラン様でもなく、ビリー・プレストンの "That's the Way God Planned It"

これは映像で見るのが一番…だが、動画には無い。ぜひともDVDを購入して、凄さを実感して欲しい。踊り出して前へ飛び出すプレストンを見ながら笑うジョージと、その幸せな気持ちを共有せずにはいられない。

レオン・ラッセルの "Jumpin' Jack Flash" も格好良くて大好きなのだが、動画がない。その代わり、面白いものが上がっていた。

実はこれ、DVDのエクストラ・映像のメニュー画面。"Jumpin' Jack Flash" のリハーサル風景だ。

やっと来たクラプトンから、ジョージ、ドン・プレストン、何か相談しているジェシ・エド・デイヴィス、カール・レイドル、ビリー・プレストン、そして本番のステージではなかなか映らなかったコーラス隊の姿が明るく見える。面白いことに、肝心のレオン・ラッセルはここでは映っていない。

これはこれで、短いがとても格好良い。本番はリンゴと、ジム・ケルトナーのダブル・ドラムが見た目もサウンドもイカしていて、これまた最高。

やはりこのコンサートに出ている一人でも好きな人がいれば、絶対に買うべきDVDだろう。一度、大きなスクリーンと大音響で観賞してみたい。

今となっては一般的な、チャリティ・コンサートの先駆けであり、ジョージ・ハリスンがその友情の力を見せつけた象徴的な出来事もでもあった。

豪華な出演者による素晴らしい演奏の連続だが、その準備期間は非常に短かった。8月1日の本番に備えて、リハーサルが始まったのは7月26日から。エリック・クラプトンがドラッグの影響で体調も悪く、ギリギリまで来なかったり、ディランが尻込みしたり、コンサート前日のリハーサルまで、ジョージはやきもきしたことだろう。

コンサートのプロダクション・マネージャーのジョナサン・タプリンと、ライティングのチップ・モンクは、ジョージとザ・バンドの交流で知り合い、参加することになったそうだ。

このCFBで好きなシーンはたくさんある。いくつか抜粋してみる。

まずは、"Here Comes the Sun"。ピート・ハムとのアコースティック演奏。この曲はオリジナルのレコード収録版がどうにもならないくらい最高だが、ライブ演奏としては、CFBでのパフォーマンスが一番好きだ。

イントロを聴いた観客が歓声を上げ、ジョージがニコっとするところが良い。早めのテンポで過剰演出はせず、一気に最後まで駆け込むのが格好良い。そして終わると同時に上がる轟音のような歓声がこれまた素晴らしい。

実は私は一番泣きそうになるのは、ジョージでも、ディラン様でもなく、ビリー・プレストンの "That's the Way God Planned It"

これは映像で見るのが一番…だが、動画には無い。ぜひともDVDを購入して、凄さを実感して欲しい。踊り出して前へ飛び出すプレストンを見ながら笑うジョージと、その幸せな気持ちを共有せずにはいられない。

レオン・ラッセルの "Jumpin' Jack Flash" も格好良くて大好きなのだが、動画がない。その代わり、面白いものが上がっていた。

実はこれ、DVDのエクストラ・映像のメニュー画面。"Jumpin' Jack Flash" のリハーサル風景だ。

やっと来たクラプトンから、ジョージ、ドン・プレストン、何か相談しているジェシ・エド・デイヴィス、カール・レイドル、ビリー・プレストン、そして本番のステージではなかなか映らなかったコーラス隊の姿が明るく見える。面白いことに、肝心のレオン・ラッセルはここでは映っていない。

これはこれで、短いがとても格好良い。本番はリンゴと、ジム・ケルトナーのダブル・ドラムが見た目もサウンドもイカしていて、これまた最高。

やはりこのコンサートに出ている一人でも好きな人がいれば、絶対に買うべきDVDだろう。一度、大きなスクリーンと大音響で観賞してみたい。

Cilla Black ― 2015/08/04 21:52

シラ・ブラックが亡くなったというニュースが入ってきた。

特に彼女のファンというわけではないし、そのテレビ・パーソナリティの仕事を見ているわけではないが、ビートルズ・ファンにとってはお馴染みの名前だ。1943年生まれというから、ジョージと同い年。

私が初めてシラ・ブラックを見た時、彼女がビートルズの関係者であることを知らなかった。知らないままこの映像を見たので、驚いた。

冒頭では気付かなかったが、最後にジョンとポールが登場するに至り、どうやら彼女はビートルズに関係がある人らしいと分かった次第。それにしても、時代だ。謎の鉄棒ブラブラお兄さんがシュール過ぎる。

ブラックはジョンやポールの曲を提供されたり、ジョージ・マーティンのサポートを受けたりもした。そして、ビートルズ解散後もジョージの曲をカバーしている。

この "I'll Still Love You" は、リンゴも "When Every Song Is Sung" として歌っている。こういう大仰な曲調なだけに、さすがに声量と迫力に勝るシラ・ブラックのバージョンの凄さが際立っている。

この動画は、ジョージやパティと一緒の写真が集められていて面白い。

シラ・ブラックでもう一つ印象的だったのは、映画 [Alfie] の英国版主題歌。以前、日本のテレビで放映された「アビー・ロードの伝説」という番組で見たのだ。

アビー・ロードのスタジオで、ストライプのワンピース、力一杯、丁寧に歌い上げる姿が印象的だった。英国は偉大な才能を亡くしたのだと実感せずにはいられない。

特に彼女のファンというわけではないし、そのテレビ・パーソナリティの仕事を見ているわけではないが、ビートルズ・ファンにとってはお馴染みの名前だ。1943年生まれというから、ジョージと同い年。

私が初めてシラ・ブラックを見た時、彼女がビートルズの関係者であることを知らなかった。知らないままこの映像を見たので、驚いた。

冒頭では気付かなかったが、最後にジョンとポールが登場するに至り、どうやら彼女はビートルズに関係がある人らしいと分かった次第。それにしても、時代だ。謎の鉄棒ブラブラお兄さんがシュール過ぎる。

ブラックはジョンやポールの曲を提供されたり、ジョージ・マーティンのサポートを受けたりもした。そして、ビートルズ解散後もジョージの曲をカバーしている。

この "I'll Still Love You" は、リンゴも "When Every Song Is Sung" として歌っている。こういう大仰な曲調なだけに、さすがに声量と迫力に勝るシラ・ブラックのバージョンの凄さが際立っている。

この動画は、ジョージやパティと一緒の写真が集められていて面白い。

シラ・ブラックでもう一つ印象的だったのは、映画 [Alfie] の英国版主題歌。以前、日本のテレビで放映された「アビー・ロードの伝説」という番組で見たのだ。

アビー・ロードのスタジオで、ストライプのワンピース、力一杯、丁寧に歌い上げる姿が印象的だった。英国は偉大な才能を亡くしたのだと実感せずにはいられない。

Shady Grove ― 2015/08/07 22:11

ずいぶん待たされたが、ようやくロジャー・マッグインのアルバム [Limited Album] がアメリカから届いた。

まさにマッグイン・サウンドと言うべき音楽が一杯に詰まっている。何と言っても、"If I Needed Someone" だけでも買う価値がある。

クレジットを見ると、ドラムにスタン・リンチの名前があるのが嬉しかった。

あらかじめ収録されていることを知っていたのは "If I Needed Someone" と "May the Road Rise to Meet You" だけ。だから、 "Shady Grove" が聞こえたときは、心がざわめき立った。

もちろん、私としてはマッドクラッチの録音でお馴染みだ。

ご親切なことに、ロジャー・マッグインと、マッドクラッチの録音を並べた動画がある。

これを聴くと ― トム・レドンには悪いが ― トムさんがヴォーカリストとして非常に魅力的であることを思い知らされる。

"Shady Grove" というのは女性の名前だそうだ。17世紀、アメリカで流行したフォークソングで、ケルト音楽やブルーグラスでも演奏されるという。

基本的に、エオリア旋法。これは現在のマイナー調の元となった調だが、第六音や第七音を半音上げない、素朴な古い旋律。ブルーグラスなどでは、メジャーにすることもあるらしいが、どうも脳天気すぎて、私とはセンスが合わない。やはり、微妙に暗くて悲しいような旋律が、この曲の魅力ではないだろうか。

こちらは、チーフテンズと、トム・オブライエンの共演。フレーズの後ろを長く伸ばす、独特の演奏だ。そして、勢いもそのままにリール, "Longford Tinker" になだれ込み、ダンサーが格好良く踊る。さすがの貫禄だ。

まさにマッグイン・サウンドと言うべき音楽が一杯に詰まっている。何と言っても、"If I Needed Someone" だけでも買う価値がある。

クレジットを見ると、ドラムにスタン・リンチの名前があるのが嬉しかった。

あらかじめ収録されていることを知っていたのは "If I Needed Someone" と "May the Road Rise to Meet You" だけ。だから、 "Shady Grove" が聞こえたときは、心がざわめき立った。

もちろん、私としてはマッドクラッチの録音でお馴染みだ。

ご親切なことに、ロジャー・マッグインと、マッドクラッチの録音を並べた動画がある。

これを聴くと ― トム・レドンには悪いが ― トムさんがヴォーカリストとして非常に魅力的であることを思い知らされる。

"Shady Grove" というのは女性の名前だそうだ。17世紀、アメリカで流行したフォークソングで、ケルト音楽やブルーグラスでも演奏されるという。

基本的に、エオリア旋法。これは現在のマイナー調の元となった調だが、第六音や第七音を半音上げない、素朴な古い旋律。ブルーグラスなどでは、メジャーにすることもあるらしいが、どうも脳天気すぎて、私とはセンスが合わない。やはり、微妙に暗くて悲しいような旋律が、この曲の魅力ではないだろうか。

こちらは、チーフテンズと、トム・オブライエンの共演。フレーズの後ろを長く伸ばす、独特の演奏だ。そして、勢いもそのままにリール, "Longford Tinker" になだれ込み、ダンサーが格好良く踊る。さすがの貫禄だ。

I Need You ― 2015/08/10 21:12

ロジャー・マッグインによる "If I Needed Someone" を聴いていて、ビートルズ前半期のジョージの曲や、そのカバーも良いものだと、改めて思った。

[Concert for George] で演奏されたジョージの曲で、もっとも制作年代が古い曲 、ものは、トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズが演奏した、"I Need You" だった。まずは、ビートルズのオリジナルから。

そもそも、私が最初にビートルズの四人のなかで一番ジョージが好きだと自覚するきっかけになった曲だ。大学の映像資料室で、映画[Help!]を何回目か見ていたとき。ふとこの曲のシーンで、ジョージが一番格好良い事に気付いたのだ。寒そうな草原の真ん中で、時々空を見上げながら歌うジョージの格好良さにすっかり魅了されてしまった。

なんでも、イントロから出てくる、特徴的なギター・サウンドはヴァイオリン奏法と言うそうだ。弦に触れる一瞬 ― アタック音をペダルで消し、音をフワッと置くような効果をもたらしている。

ソング・ライティング的には、まだジョージ独特の ― コード進行や、ディラン風の歌詞と口調、リズム、スライドギターなどの見られない、レノン=マッカートニー的、素直な音楽。これはこれで素朴な美しさがあって、とても好きだ。

いかにもビートルズの曲らしいのは、軽快なリズムギターと、やり過ぎないけど美しいコーラス、そしてブリッジ最後の部分に登場する " I just can't go on anymore" で、"Just" に独特のアクセントをつけ、最高音をちょっとだけ上ずらせる感じが、なんとも素晴らしい。

TP&HBが、[Concert for George] で演奏したときの模様がこちら。

トムさんのお肌の調子と髪型はイケてないが、演奏そのものはとても感動的。

テンポを少し落とし、淡々としているが、そのシンプルさが曲の美しさを引き立てている。特に歌詞の内容のこともあり、亡きジョージへの愛惜の思いが滲み出ていて、ちょっと涙腺にくる。最後の方で視線を上にやり、演奏後にちょっとうつむくトムさんの表情も胸にせまる物がある。

ビートルズのオリジナルはギター,ドラム,ベースにヴォーカルというシンプルな編成だが、TP&HBはそこにベンモントのピアノが入る。あまり目立つ演奏ではないが、絶妙に鳴り響くピアノがキラキラと輝いている。

他のカバーでは、ザ・ウェッブ・シスターズのバージョンが良い。

美しいコーラスが、明るく、突き抜けた展開に持っていく。切ないけど、ひたすらみずみずサウンドが心地よい。オリジナルの良さを非常に深く理解した上で作りあげられた、素晴らしい作品だ。

[Concert for George] で演奏されたジョージの曲で、もっとも制作年代が古い曲 、ものは、トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズが演奏した、"I Need You" だった。まずは、ビートルズのオリジナルから。

そもそも、私が最初にビートルズの四人のなかで一番ジョージが好きだと自覚するきっかけになった曲だ。大学の映像資料室で、映画[Help!]を何回目か見ていたとき。ふとこの曲のシーンで、ジョージが一番格好良い事に気付いたのだ。寒そうな草原の真ん中で、時々空を見上げながら歌うジョージの格好良さにすっかり魅了されてしまった。

なんでも、イントロから出てくる、特徴的なギター・サウンドはヴァイオリン奏法と言うそうだ。弦に触れる一瞬 ― アタック音をペダルで消し、音をフワッと置くような効果をもたらしている。

ソング・ライティング的には、まだジョージ独特の ― コード進行や、ディラン風の歌詞と口調、リズム、スライドギターなどの見られない、レノン=マッカートニー的、素直な音楽。これはこれで素朴な美しさがあって、とても好きだ。

いかにもビートルズの曲らしいのは、軽快なリズムギターと、やり過ぎないけど美しいコーラス、そしてブリッジ最後の部分に登場する " I just can't go on anymore" で、"Just" に独特のアクセントをつけ、最高音をちょっとだけ上ずらせる感じが、なんとも素晴らしい。

TP&HBが、[Concert for George] で演奏したときの模様がこちら。

トムさんのお肌の調子と髪型はイケてないが、演奏そのものはとても感動的。

テンポを少し落とし、淡々としているが、そのシンプルさが曲の美しさを引き立てている。特に歌詞の内容のこともあり、亡きジョージへの愛惜の思いが滲み出ていて、ちょっと涙腺にくる。最後の方で視線を上にやり、演奏後にちょっとうつむくトムさんの表情も胸にせまる物がある。

ビートルズのオリジナルはギター,ドラム,ベースにヴォーカルというシンプルな編成だが、TP&HBはそこにベンモントのピアノが入る。あまり目立つ演奏ではないが、絶妙に鳴り響くピアノがキラキラと輝いている。

他のカバーでは、ザ・ウェッブ・シスターズのバージョンが良い。

美しいコーラスが、明るく、突き抜けた展開に持っていく。切ないけど、ひたすらみずみずサウンドが心地よい。オリジナルの良さを非常に深く理解した上で作りあげられた、素晴らしい作品だ。

Etude ― 2015/08/13 00:41

ピアノの練習曲集の本を一冊、終わろうとしている。次はどの本をやるか、考えなければ無い時期が来たのだ。

練習曲 Etude というのは、その名のとおり、「本番」ではなく、「練習」のための曲。クラシック音楽は、とんでもなく難しいテクニックの連続なので、こういう練習曲で日々鍛錬しないと、弾きこなせないのだ。

一方、「練習曲」という名前や体裁でありながら、実際には「本番」で、人に聞かせるための作品も例外的にある。一番著名なのはショパンのエチュードで、「別れの曲」や、「革命」などが有名だ。今回話題にするのは、前者,純粋な意味での練習曲の方。

練習曲が「集」になっているのは、各曲ごとに目的が違うから。数十曲の練習曲をこなしているうちに、様々なテクニックの曲を弾きこなせるようになる。だから、練習曲集は、基本的に番号どおりに弾き、飛ばすことはしないのが普通だと思う。

ピアノの練習曲ときて、日本で一番有名なのは、「バイエル」だろう。

しかし、私は「バイエル」をまともにやっていない。最初の先生は「バイエル」を課したような気がするが、先生が変わったときに教則本も変わったので、「バイエル」をちゃんとやり遂げた記憶も無いし、譜面も残っていない。同じく有名な、「ブルグミュラー」は、全く弾いていない。

ともあれ、その後様々な小さな教則本,練習曲を経て、小学校の頃から、本格的な練習曲 - 有名な「チェルニー30番練習曲」,さらに「チェルニー40番練習曲」へと進んだ。そして「チェルニー50番練習曲」を始めたころに、音大に入学した。これは音大に行くピアノ弾きとしては酷く遅い。音大のピアノ科に行く人なら、50番はとっくにおわってなければいけない。私の場合はピアノ科ではなかったので、練習曲の習得もノロノロしたものだった。

さて、音大になるとピアノが副科になる ― つまり専門科目ではなくなり、練習曲もほとんど割愛していた。当然、あっという間に腕が落ちる。大学卒業まではそれでも良かったが(良くない)、卒業後はさすがにこれ以上衰えるとまずいと思った。そこで、社会人になってから中学生時代に立ち返り、「チェルニー40番」を最初からさらい直した。

チェルニー40番を終了(2回目)したとき、そのまま「チェルニー50番」に進むとばかり思っていたのだが、先生のお勧めは「クラーマー=ビューロー60番練習曲」だった。ドイツ人ピアニストであるクラーマーが作った練習曲集を、同じくドイツ人のビューロー(ピアニスト,指揮者,作曲者,文筆家)が改訂した曲集だ。今、終わろうとしているのが、この「クラーマー=ビューロー」。…長い道のりだった。

次は「チェルニー50番」にするか、「モシュコフスキー」なるものもあるそうだが。ともあれ、先生と相談して決めることにする。

「チェルニー」や「バイエル」に代表される練習曲集について、よく見たり、聞いたりする ― ある意味、決まり文句のようなコメントがある。

曰く、「音楽性に乏しく、退屈な練習を強要される。故に豊かな音楽性が育たず、退屈のあまり、ピアノ嫌いになる。これらの練習曲が元凶だ。」―

私が思うに、「反復練習曲が退屈でつまらない、だから嫌だ」という人は、クラシックに向いてない。

どんな曲を弾くにしても ― 可愛らしいモーツァルトにしろ、憧れのショパンにしろ、ちゃんと弾こうと思ったら、結局は単純な反復練習をするしかないのだ。難しい曲なら、たったの2小節を何百回、何時間と繰り返し練習するなんてざらだ。

もちろん、反復練習にもコツがあり、それは先生が指導してくれる。でも、先生にできるのは練習の仕方を教えるだけであって、退屈な反復練習は演奏者本人がやるしかない。

こんな事を言うと、クラシックを敬遠されそうで困るのだが、ただこれだけは言える。クラシックは天才である作曲家たちが楽曲を作ってくれるので、凡人でも、反復練習を根気よく続けさえすれば、多くの曲は弾けるようになる。

必要なのは努力であって、才能ではない。駄目ピアニストの見本である私ですら、ショパンの「バラード1番」を弾くようになるのだから、間違いない。

もちろん、「必要なのは才能ではなく努力」というのは、一般的なクラシックのピアノ弾きに言えることで、本物のプロ ― 天才的なプロのピアニストとなれば、もちろん天賦の才能が必要だろう。

「豊かな音楽性を阻害する」に至っては、イチャモンとしか思えない。たった一つの音ですら、音楽的に奏でるかそうでないかで、音色は違う。練習曲のほとんどは調性音楽なのだから、音楽的に豊かに演奏するか否かは、演奏者次第だ。

私は、練習曲が好きだとまでは言わないが、ありがたい物だと思っている。懇切丁寧にテクニックがまんべんなく上達するように曲を揃えてくれているのだから、便利なことこの上ない。これからもお世話になり続けることだろう。

練習曲 Etude というのは、その名のとおり、「本番」ではなく、「練習」のための曲。クラシック音楽は、とんでもなく難しいテクニックの連続なので、こういう練習曲で日々鍛錬しないと、弾きこなせないのだ。

一方、「練習曲」という名前や体裁でありながら、実際には「本番」で、人に聞かせるための作品も例外的にある。一番著名なのはショパンのエチュードで、「別れの曲」や、「革命」などが有名だ。今回話題にするのは、前者,純粋な意味での練習曲の方。

練習曲が「集」になっているのは、各曲ごとに目的が違うから。数十曲の練習曲をこなしているうちに、様々なテクニックの曲を弾きこなせるようになる。だから、練習曲集は、基本的に番号どおりに弾き、飛ばすことはしないのが普通だと思う。

ピアノの練習曲ときて、日本で一番有名なのは、「バイエル」だろう。

しかし、私は「バイエル」をまともにやっていない。最初の先生は「バイエル」を課したような気がするが、先生が変わったときに教則本も変わったので、「バイエル」をちゃんとやり遂げた記憶も無いし、譜面も残っていない。同じく有名な、「ブルグミュラー」は、全く弾いていない。

ともあれ、その後様々な小さな教則本,練習曲を経て、小学校の頃から、本格的な練習曲 - 有名な「チェルニー30番練習曲」,さらに「チェルニー40番練習曲」へと進んだ。そして「チェルニー50番練習曲」を始めたころに、音大に入学した。これは音大に行くピアノ弾きとしては酷く遅い。音大のピアノ科に行く人なら、50番はとっくにおわってなければいけない。私の場合はピアノ科ではなかったので、練習曲の習得もノロノロしたものだった。

さて、音大になるとピアノが副科になる ― つまり専門科目ではなくなり、練習曲もほとんど割愛していた。当然、あっという間に腕が落ちる。大学卒業まではそれでも良かったが(良くない)、卒業後はさすがにこれ以上衰えるとまずいと思った。そこで、社会人になってから中学生時代に立ち返り、「チェルニー40番」を最初からさらい直した。

チェルニー40番を終了(2回目)したとき、そのまま「チェルニー50番」に進むとばかり思っていたのだが、先生のお勧めは「クラーマー=ビューロー60番練習曲」だった。ドイツ人ピアニストであるクラーマーが作った練習曲集を、同じくドイツ人のビューロー(ピアニスト,指揮者,作曲者,文筆家)が改訂した曲集だ。今、終わろうとしているのが、この「クラーマー=ビューロー」。…長い道のりだった。

次は「チェルニー50番」にするか、「モシュコフスキー」なるものもあるそうだが。ともあれ、先生と相談して決めることにする。

「チェルニー」や「バイエル」に代表される練習曲集について、よく見たり、聞いたりする ― ある意味、決まり文句のようなコメントがある。

曰く、「音楽性に乏しく、退屈な練習を強要される。故に豊かな音楽性が育たず、退屈のあまり、ピアノ嫌いになる。これらの練習曲が元凶だ。」―

私が思うに、「反復練習曲が退屈でつまらない、だから嫌だ」という人は、クラシックに向いてない。

どんな曲を弾くにしても ― 可愛らしいモーツァルトにしろ、憧れのショパンにしろ、ちゃんと弾こうと思ったら、結局は単純な反復練習をするしかないのだ。難しい曲なら、たったの2小節を何百回、何時間と繰り返し練習するなんてざらだ。

もちろん、反復練習にもコツがあり、それは先生が指導してくれる。でも、先生にできるのは練習の仕方を教えるだけであって、退屈な反復練習は演奏者本人がやるしかない。

こんな事を言うと、クラシックを敬遠されそうで困るのだが、ただこれだけは言える。クラシックは天才である作曲家たちが楽曲を作ってくれるので、凡人でも、反復練習を根気よく続けさえすれば、多くの曲は弾けるようになる。

必要なのは努力であって、才能ではない。駄目ピアニストの見本である私ですら、ショパンの「バラード1番」を弾くようになるのだから、間違いない。

もちろん、「必要なのは才能ではなく努力」というのは、一般的なクラシックのピアノ弾きに言えることで、本物のプロ ― 天才的なプロのピアニストとなれば、もちろん天賦の才能が必要だろう。

「豊かな音楽性を阻害する」に至っては、イチャモンとしか思えない。たった一つの音ですら、音楽的に奏でるかそうでないかで、音色は違う。練習曲のほとんどは調性音楽なのだから、音楽的に豊かに演奏するか否かは、演奏者次第だ。

私は、練習曲が好きだとまでは言わないが、ありがたい物だと思っている。懇切丁寧にテクニックがまんべんなく上達するように曲を揃えてくれているのだから、便利なことこの上ない。これからもお世話になり続けることだろう。

Twenty - Flight Rock ― 2015/08/17 21:42

トム・ペティの伝記がまた発売されることになったそうだ。

今回の著者は、"何て読むんだ" Warren Zanes。TP&HB関係や、ジョージ関連のインタビュー、文章、映像ででお馴染み。たぶんウォーレン・ザネス…と読む。

Zanesのホームページを見ると、これまでに手掛けた仕事が紹介されており、その中にトム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズの本,[Runnin' Down a Dream] もあった。インデックス写真が、1978年ころの、トムさんのこの一枚。

必殺!上目使い&手は口元!狙い澄ましたこのワン・ショット!撮影した人、超お手柄。女子ファン発狂。男子はどう思うのかは…どうでも良いが ― とにかく、可愛すぎてちょっとおかしい。

トムさんのラブリーぶりとは別に、この写真の重要なところは、やはり映りこんでいるレコードのジャケットだろう。[The very best of Eddie Cochran] は、1975年のベスト版だそうだ。ちなみに、もう少し後ろにちょこっと見えるのは、ビートルズの [Sge. Pepper's Lonely Hearts Club Band]。

エディ・コクランといえば、トムさんが大好きなロック・スターのひとり。ハートブレイカーズは "Somethin' Else" のカバーもしている。

トムさんのラジオ番組 [Buried Tresure] にも何度か取り上げられているようで、この "Twenty-Flight Rock" はそのうちの一曲。

映画 [The Girl Can't Help It] のワンシーンとしても有名だし、もしかしたら、[The Beatles Anthology] に登場したシーンとして、さらに有名かもしれない。

ポールが初めてジョンと出会ったとき、ジョンの前で披露した曲として登場する。ジョンは、ポールが詞を覚えていることに感心したのだという。

ビートルたちの憧れであり、同時にトムさんの憧れでもあったエディ・コクラン。私は彼らを通してしかコクランを知らないが、改めてみると格好良い。

今回の著者は、"何て読むんだ" Warren Zanes。TP&HB関係や、ジョージ関連のインタビュー、文章、映像ででお馴染み。たぶんウォーレン・ザネス…と読む。

Zanesのホームページを見ると、これまでに手掛けた仕事が紹介されており、その中にトム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズの本,[Runnin' Down a Dream] もあった。インデックス写真が、1978年ころの、トムさんのこの一枚。

必殺!上目使い&手は口元!狙い澄ましたこのワン・ショット!撮影した人、超お手柄。女子ファン発狂。男子はどう思うのかは…どうでも良いが ― とにかく、可愛すぎてちょっとおかしい。

トムさんのラブリーぶりとは別に、この写真の重要なところは、やはり映りこんでいるレコードのジャケットだろう。[The very best of Eddie Cochran] は、1975年のベスト版だそうだ。ちなみに、もう少し後ろにちょこっと見えるのは、ビートルズの [Sge. Pepper's Lonely Hearts Club Band]。

エディ・コクランといえば、トムさんが大好きなロック・スターのひとり。ハートブレイカーズは "Somethin' Else" のカバーもしている。

トムさんのラジオ番組 [Buried Tresure] にも何度か取り上げられているようで、この "Twenty-Flight Rock" はそのうちの一曲。

映画 [The Girl Can't Help It] のワンシーンとしても有名だし、もしかしたら、[The Beatles Anthology] に登場したシーンとして、さらに有名かもしれない。

ポールが初めてジョンと出会ったとき、ジョンの前で披露した曲として登場する。ジョンは、ポールが詞を覚えていることに感心したのだという。

ビートルたちの憧れであり、同時にトムさんの憧れでもあったエディ・コクラン。私は彼らを通してしかコクランを知らないが、改めてみると格好良い。

Go Cat Go ! ― 2015/08/20 20:42

音楽プロデューサーのボブ・ジョンストンが亡くなったというニュースが入ってきた。

この人が誰だかはピンとこなかったのだが、ボブ・ディランの [Highway 61 Revisited] の途中から、[New Morning] をプロデュースした人物だという。なるほど、名作の森の時代 ― ディランはだいたいが名作なのだが ― の名プロデューサーだ。

ほかにもジョニー・キャッシュや、サイモン&ガーファンクルなども手がけたとのこと。

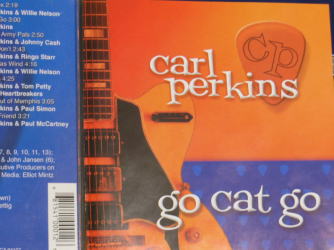

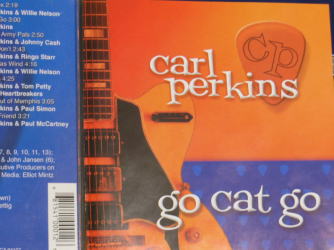

ボブ・ジョンストンの作品の中で、あれもそうなのかと思ったのが、カール・パーキンスの [Go Cat Go!](1996)だ。17曲のうち、8曲を手がけている。

普通、[Go Cat Go!]と言えば、黄色地にブルー・スウェード・シューズのジャケットのはずだが、なぜだか私が持っている盤は全く違った。どうやら1999年に再版された時の物らしい。レーベルも違うかも知れない。

パーキンス本人の演奏に、彼を尊敬する多くのアーチストとの共演が目白押し。その中に、ボーナス・トラック的に、ジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンスとジョン・レノンのライブ音源が加えられている。

ここまで書いて気付いたのだが、なんと私の盤にはジョンの音源が入っていない。オリジナルは17曲なのだが、私のは16曲なのだ。何か権利関係の面倒が起きたのだろうか…

ジョージ・ファンとしても重要なアルバムで、ジョージとパーキンスの共演は "Distance Makes No Difference with Love" で聞くことが出来る。

もっとも、ジョージは最上級に尊敬する先輩と一緒になると、自分の音を押さえ込んで相手に聞き惚れる傾向があるため、あまりジョージらしさは堪能できない。ただ、さすがにスライド・ギター・ソロは唯一無二のジョージ・サウンドである。

ジョージとカール・パーキンスなら、1985年の "Carl Perkins & Friends" の方がずっと良い。

トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズも3曲に登場する。

カール・パーキンス,ボノ,ジョニー・キャッシュ,ウィリー・ネルソン、そしてトムさんが共演するという豪華な取り合わせもある。これだけ揃うと、ちょっと個性を削り合ってしまい、物足りない感じもするが。

しかしそこはトムさんである。声の存在感はさすがにある。

ハートブレイカーズとのアンサンブルも最高な "Restless" では、ゴキゲンなカール・パーキンスとトムさんとのやりとりも聞こえて、そのセッションが楽しく幸せな物だったことが良く分かる。

カール・パーキンスがメインに来る共演曲が並ぶなかで、ジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンスの "Blue Suede Shoes" はさすがに異質。すぐにはこの曲であることには気付かない。

パーキンスらしい軽快さはなりを潜め、印象的なベースラインが不気味に響き、渦巻くようなヘンドリックスのギターがうなる。他の曲とのバランスの意味でかなり浮いているが、聞き始めると心を捉えられてしまう格好良さだ。

ジョージやTP&HBが共演しているアルバムではあるが、私にとってこの中で一番良かったのは、パーキンスと、ウィリー・ネルソンの "Wild Texas Wind"。もちろん、ボブ・ジョンストンがプロデュースしている。

スロー・バラードで、軽快さはないが、ひたすら美しい。とくにサビのベタな展開が、さりげなく、心にしみてくる素晴らしい演奏だ。

この人が誰だかはピンとこなかったのだが、ボブ・ディランの [Highway 61 Revisited] の途中から、[New Morning] をプロデュースした人物だという。なるほど、名作の森の時代 ― ディランはだいたいが名作なのだが ― の名プロデューサーだ。

ほかにもジョニー・キャッシュや、サイモン&ガーファンクルなども手がけたとのこと。

ボブ・ジョンストンの作品の中で、あれもそうなのかと思ったのが、カール・パーキンスの [Go Cat Go!](1996)だ。17曲のうち、8曲を手がけている。

普通、[Go Cat Go!]と言えば、黄色地にブルー・スウェード・シューズのジャケットのはずだが、なぜだか私が持っている盤は全く違った。どうやら1999年に再版された時の物らしい。レーベルも違うかも知れない。

パーキンス本人の演奏に、彼を尊敬する多くのアーチストとの共演が目白押し。その中に、ボーナス・トラック的に、ジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンスとジョン・レノンのライブ音源が加えられている。

ここまで書いて気付いたのだが、なんと私の盤にはジョンの音源が入っていない。オリジナルは17曲なのだが、私のは16曲なのだ。何か権利関係の面倒が起きたのだろうか…

ジョージ・ファンとしても重要なアルバムで、ジョージとパーキンスの共演は "Distance Makes No Difference with Love" で聞くことが出来る。

もっとも、ジョージは最上級に尊敬する先輩と一緒になると、自分の音を押さえ込んで相手に聞き惚れる傾向があるため、あまりジョージらしさは堪能できない。ただ、さすがにスライド・ギター・ソロは唯一無二のジョージ・サウンドである。

ジョージとカール・パーキンスなら、1985年の "Carl Perkins & Friends" の方がずっと良い。

トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズも3曲に登場する。

カール・パーキンス,ボノ,ジョニー・キャッシュ,ウィリー・ネルソン、そしてトムさんが共演するという豪華な取り合わせもある。これだけ揃うと、ちょっと個性を削り合ってしまい、物足りない感じもするが。

しかしそこはトムさんである。声の存在感はさすがにある。

ハートブレイカーズとのアンサンブルも最高な "Restless" では、ゴキゲンなカール・パーキンスとトムさんとのやりとりも聞こえて、そのセッションが楽しく幸せな物だったことが良く分かる。

カール・パーキンスがメインに来る共演曲が並ぶなかで、ジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンスの "Blue Suede Shoes" はさすがに異質。すぐにはこの曲であることには気付かない。

パーキンスらしい軽快さはなりを潜め、印象的なベースラインが不気味に響き、渦巻くようなヘンドリックスのギターがうなる。他の曲とのバランスの意味でかなり浮いているが、聞き始めると心を捉えられてしまう格好良さだ。

ジョージやTP&HBが共演しているアルバムではあるが、私にとってこの中で一番良かったのは、パーキンスと、ウィリー・ネルソンの "Wild Texas Wind"。もちろん、ボブ・ジョンストンがプロデュースしている。

スロー・バラードで、軽快さはないが、ひたすら美しい。とくにサビのベタな展開が、さりげなく、心にしみてくる素晴らしい演奏だ。

The Great Silkie of Sule Skerry / I Come and Stand at Every Door ― 2015/08/23 23:07

F1ベルギーGPの興奮冷めやらず、まだドキドキしている。やれやれ。

今日は、アイリッシュ・パブでのセッションだったのだが、食事中に聴いたBGMが、ふと気になった。確か、ザ・バーズで覚えている曲だ。アイリッシュ・パブで聴いたということは、アイリッシュ・ミュージックか、少なくともケルトの曲なのだろうか?

この曲の原曲は、グレイト・ブリテン島の北方に位置する、オークリー諸島から伝えられたフォーク・ソング "The Great Silkie of Sule Skerry" だと言う。

オークニー諸島は、ノルウェイやデンマークなどの北欧との接触が多く、簡単にケルトとはくくれないようだ。オークニー諸島の人々自身は、自分たちを「オーカディアン」と呼び、独自の文化,言語を持っている。

"The Great Silkie of Sule Skerry" の歌詞は非常に不気味。父親の知れぬ子を産んだ女が、やがてその子の父親が海にあってはアザラシだという男だと知る。そして黄金の詰まった財布と引き替えに子供を父親に渡す。しかし父親が予言をする。女はやがて鉄砲の射手と結婚し、その射手が父子を殺すだろう ―

民話のような、神話のような、人間とアザラシ、文明と自然、生と死が溶け合った不思議な世界を、美しくも暗く、妖しく歌い上げている。

この"The Great Silkie of Sule Skerry" も何人ものアーチストが歌っているが、どうやら私が今日聴いたのは、ジョーン・バエズのバージョンだったようだ。

この曲に、ピート・シーガーがナジム・ヒクミットの詞を組み合わせて歌ったのが、"I Come and Stand at Every Door" だ。

この曲の主題は、広島の原爆で死んだ七歳の少女。幼くして命を奪われ、その魂がこの世を彷徨い、平和を願う。やはり生と死、戦争と平和、全く違うようで、境界が曖昧なような。不思議なイメージがこの曲と詞を融合させている。

ザ・バーズは、1966年のサード・アルバム,[Fifth Dimension] で、この "I Come and Stand at Every Door"をカバーしている。

今日は、アイリッシュ・パブでのセッションだったのだが、食事中に聴いたBGMが、ふと気になった。確か、ザ・バーズで覚えている曲だ。アイリッシュ・パブで聴いたということは、アイリッシュ・ミュージックか、少なくともケルトの曲なのだろうか?

この曲の原曲は、グレイト・ブリテン島の北方に位置する、オークリー諸島から伝えられたフォーク・ソング "The Great Silkie of Sule Skerry" だと言う。

オークニー諸島は、ノルウェイやデンマークなどの北欧との接触が多く、簡単にケルトとはくくれないようだ。オークニー諸島の人々自身は、自分たちを「オーカディアン」と呼び、独自の文化,言語を持っている。

"The Great Silkie of Sule Skerry" の歌詞は非常に不気味。父親の知れぬ子を産んだ女が、やがてその子の父親が海にあってはアザラシだという男だと知る。そして黄金の詰まった財布と引き替えに子供を父親に渡す。しかし父親が予言をする。女はやがて鉄砲の射手と結婚し、その射手が父子を殺すだろう ―

民話のような、神話のような、人間とアザラシ、文明と自然、生と死が溶け合った不思議な世界を、美しくも暗く、妖しく歌い上げている。

この"The Great Silkie of Sule Skerry" も何人ものアーチストが歌っているが、どうやら私が今日聴いたのは、ジョーン・バエズのバージョンだったようだ。

この曲に、ピート・シーガーがナジム・ヒクミットの詞を組み合わせて歌ったのが、"I Come and Stand at Every Door" だ。

この曲の主題は、広島の原爆で死んだ七歳の少女。幼くして命を奪われ、その魂がこの世を彷徨い、平和を願う。やはり生と死、戦争と平和、全く違うようで、境界が曖昧なような。不思議なイメージがこの曲と詞を融合させている。

ザ・バーズは、1966年のサード・アルバム,[Fifth Dimension] で、この "I Come and Stand at Every Door"をカバーしている。

A Hard Rain's a-Gonna Fall ― 2015/08/26 22:13

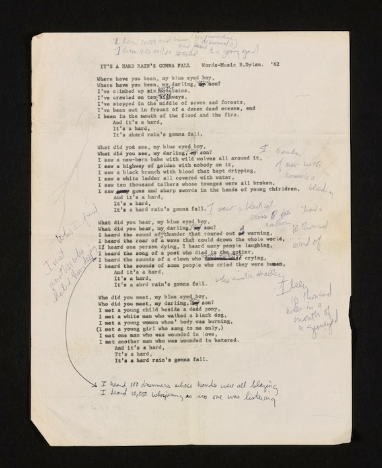

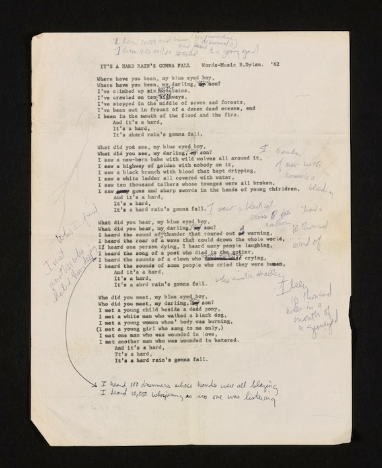

9月25日、ロンドンで開かれるサザビーズのオークションに、ボブ・ディランの "A Hard Rain's A-Gonna Fall" の手書き原稿が出品されるという。

手書きといっても、タイプライターで打った歌詞に、ディランが手書きで直しを入れているというものだ。

The Origins of Bob Dylan’s ‘A Hard Rain’s A-Gonna Fall’

オリジナルは1962年のアルバム [The Freewheelin' Bob Dylan] に収録されており、彼の初期作品群の中でも重要な一曲となっている。歌詞が特に印象的。コール&レスポンス形式で、この世のあらゆる悲しみと苦しみを歌い上げている。

歌詞を見ながら聞くといっそう、曲の素晴らしさが映える作品なので、今回のオークションでは、高額での落札が見込まれているという。なんでも、15万から20万ポンドとか…。2800万から3800万円…ひぇえ。

まずは、ディラン自身の演奏。このガスライトでの演奏は、観客も一緒に歌っているのが印象的だ。

基本的に、ディランの歌とギターだけのシンプルな演奏が多いが、[Concert for Bangladesh] で披露した、ジョージのギター,レオン・ラッセルのベース,リンゴのタンバリンという編成もとても素敵だ。

[Rolling Thunder Revue] のバンド・バージョンは、この曲独特の雰囲気を台無しにする勢いの騒々しさだが、慣れるとロックで格好良い。

ロックな演奏と言えば、レオン・ラッセルのカバー・バージョンが最高。

ピアノとヴォーカルにラッセル,ギターにドン・プレストンとジェシ・エド・デイヴィス,ベースにカール・レイドル,そしてドラムにジム・ケルトナー。超豪華メンバーによる超名曲の名演。

手書きといっても、タイプライターで打った歌詞に、ディランが手書きで直しを入れているというものだ。

The Origins of Bob Dylan’s ‘A Hard Rain’s A-Gonna Fall’

オリジナルは1962年のアルバム [The Freewheelin' Bob Dylan] に収録されており、彼の初期作品群の中でも重要な一曲となっている。歌詞が特に印象的。コール&レスポンス形式で、この世のあらゆる悲しみと苦しみを歌い上げている。

歌詞を見ながら聞くといっそう、曲の素晴らしさが映える作品なので、今回のオークションでは、高額での落札が見込まれているという。なんでも、15万から20万ポンドとか…。2800万から3800万円…ひぇえ。

まずは、ディラン自身の演奏。このガスライトでの演奏は、観客も一緒に歌っているのが印象的だ。

基本的に、ディランの歌とギターだけのシンプルな演奏が多いが、[Concert for Bangladesh] で披露した、ジョージのギター,レオン・ラッセルのベース,リンゴのタンバリンという編成もとても素敵だ。

[Rolling Thunder Revue] のバンド・バージョンは、この曲独特の雰囲気を台無しにする勢いの騒々しさだが、慣れるとロックで格好良い。

ロックな演奏と言えば、レオン・ラッセルのカバー・バージョンが最高。

ピアノとヴォーカルにラッセル,ギターにドン・プレストンとジェシ・エド・デイヴィス,ベースにカール・レイドル,そしてドラムにジム・ケルトナー。超豪華メンバーによる超名曲の名演。

Wildflowers ― 2015/08/29 21:34

トム・ペティのソロ・アルバム,[Wildflowers] セッションにおける、未収録曲をアルバムにした [Wildflowers - All The Rest] が発売されることは決まっているが、何時発売されるのかはまだ分からない。

"Somewhere Under Heaven" が発表されたきり、曲名も発表になっていないし、まだ謎ばかり。楽しみで仕方が無いので、オリジナルの [Wildflowers] を聞くことにする。

アルバムのタイトルになった曲、"Wildflowers" は、トム・ペティ,ハートブレイカーズのアルバムの中でも、彼らが新しい段階に入ったことを告げる、印象的な曲だ。"Freefallin'" のような曲もあるが、"Wildflowers" ほどアコースティックな味わいで、大人しい曲でアルバムが始まるのはとてもめずらしいと思う。

この曲のクレジットを見ると、トムさんとマイクのコンビに、ドラムのスティーヴ・フェローニ、パーカッションのレニー・カステロ,ハーモニウムとピアノにベンモントで、それにマイケル・ケイマンが率いるオーケストラがつく。そして、ジョージ・ドラコウリアスが「何か弾いているはず」と書いてあるのが可笑しい。

マイクはハープシコードを弾いているはずだが、ちょっと音は分かりにくい。たぶん、間奏とエンディングで低くコードを弾いているのだと思う。

それにしても、LAのスタジオ ―Sound City か、Ocean Way Recording には、ハープシコード(もしくはチェンバロ)があったということか。それってけっこう凄い。何せメンテが難しい楽器だ。それとも、ハープシコードみたいな音のする、別の楽器なのだろうか?

ライブ・バージョンでは、[Live Anthology] に、1995年の演奏が収録されている。

まず印象的なのは、なんと言っても、ハウイのコーラスだ。後半になって初めて加わるのだが、その存在感、トムさんとのコンビネーション、その美しさは唯一無二のものだ。

マイクはギターとともに、Marxophone マーキソフォンなる楽器を演奏している。この音は印象的で、間奏部分などでビブラートのかかった金属的な音がする。

音は分かるが、正体がよく分からない。調べてみたら、チターか、ハンマーダルシマーのような楽器に鍵盤状のキーを付けた楽器だと分かった。

鍵盤があれば、弦を間違える可能性が低く、トレモロはハンマーのしなりが勝手にやってくれるという寸法。低音は左手で弾いている。このデモンストレーション映像が分かり易い。

何だか妙ちきりんでおかしな楽器。マイクはこの楽器をどうしたのだろうか。きっとどこかの楽器屋さんで埃を被っていた物を、店主に勧められるままに買ったに違いない。

セッションやリハーサルに抱えてきて、メンバーに「なんだそりゃ」的なことを言われつつ、弾いてみせるとけっこう好評だった…などと言うシーンが目に浮かぶ。

"Somewhere Under Heaven" が発表されたきり、曲名も発表になっていないし、まだ謎ばかり。楽しみで仕方が無いので、オリジナルの [Wildflowers] を聞くことにする。

アルバムのタイトルになった曲、"Wildflowers" は、トム・ペティ,ハートブレイカーズのアルバムの中でも、彼らが新しい段階に入ったことを告げる、印象的な曲だ。"Freefallin'" のような曲もあるが、"Wildflowers" ほどアコースティックな味わいで、大人しい曲でアルバムが始まるのはとてもめずらしいと思う。

この曲のクレジットを見ると、トムさんとマイクのコンビに、ドラムのスティーヴ・フェローニ、パーカッションのレニー・カステロ,ハーモニウムとピアノにベンモントで、それにマイケル・ケイマンが率いるオーケストラがつく。そして、ジョージ・ドラコウリアスが「何か弾いているはず」と書いてあるのが可笑しい。

マイクはハープシコードを弾いているはずだが、ちょっと音は分かりにくい。たぶん、間奏とエンディングで低くコードを弾いているのだと思う。

それにしても、LAのスタジオ ―Sound City か、Ocean Way Recording には、ハープシコード(もしくはチェンバロ)があったということか。それってけっこう凄い。何せメンテが難しい楽器だ。それとも、ハープシコードみたいな音のする、別の楽器なのだろうか?

ライブ・バージョンでは、[Live Anthology] に、1995年の演奏が収録されている。

まず印象的なのは、なんと言っても、ハウイのコーラスだ。後半になって初めて加わるのだが、その存在感、トムさんとのコンビネーション、その美しさは唯一無二のものだ。

マイクはギターとともに、Marxophone マーキソフォンなる楽器を演奏している。この音は印象的で、間奏部分などでビブラートのかかった金属的な音がする。

音は分かるが、正体がよく分からない。調べてみたら、チターか、ハンマーダルシマーのような楽器に鍵盤状のキーを付けた楽器だと分かった。

鍵盤があれば、弦を間違える可能性が低く、トレモロはハンマーのしなりが勝手にやってくれるという寸法。低音は左手で弾いている。このデモンストレーション映像が分かり易い。

何だか妙ちきりんでおかしな楽器。マイクはこの楽器をどうしたのだろうか。きっとどこかの楽器屋さんで埃を被っていた物を、店主に勧められるままに買ったに違いない。

セッションやリハーサルに抱えてきて、メンバーに「なんだそりゃ」的なことを言われつつ、弾いてみせるとけっこう好評だった…などと言うシーンが目に浮かぶ。

最近のコメント